基于中日兩國文化差異下的虛擬偶像比較

□黨妙南 張嚴嚴/文

近年來,隨著技術的日益成熟、元宇宙概念的爆火,虛擬偶像也越來越成為一種流行趨勢。根據相關研究顯示,中國虛擬偶像行業核心市場規模從2019年以來一直保持著超高的增長幅度,發展勢頭良好。對于日本娛樂產業而言,2020年異常艱辛,因為疫情,實體行業經營遭受打擊,但虛擬偶像行業反倒呈現出逆風而上的態勢。本文作者采用文獻研究法和深度訪談法對虛擬偶像的相關議題展開討論。

1 虛擬偶像定義及類型

1.1 虛擬偶像的定義

普遍認為,虛擬偶像起源于日本,是指通過繪畫、動畫、CG(Computer Graphics)等形式制作,當其出道的時候,會具備固定的動態皮套和人設,他們可通過全息技術完成網絡空間與現實空間的交合,實現與粉絲群體的線上互動,甚至從中獲得可觀的經濟收益,但本身并不以實體形式存在的人物形象。虛擬人不一定是虛擬偶像,我們認為的虛擬偶像是以數字化的形式存在,利用頂級的科學技術,擁有自己獨立的聲音和完美流暢的動作,而不是皮套下的“中之人”。

1.2 虛擬偶像的類型

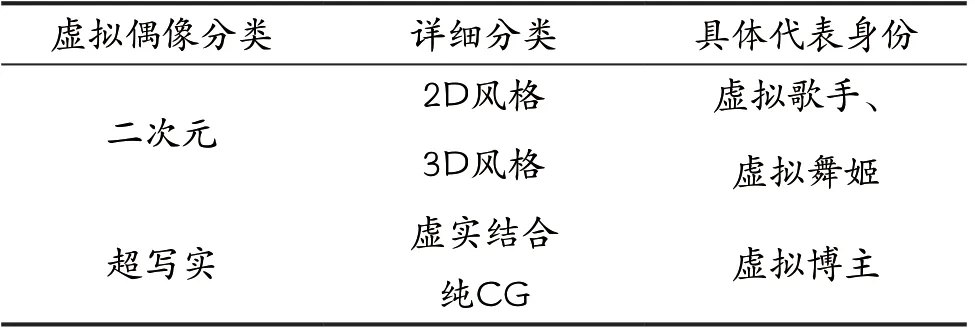

如表1所示,其中虛擬歌姬這類身份代表兼具唱跳才能,且該方面的技術比較成熟,它們的表演和互動均是實時發生,觀感華麗,著名的虛擬歌姬有中國的洛天依、日本的初音未來等;中國第一位超寫實虛擬偶像哈醬,現在也是華納首位虛擬音樂藝術家,她曾經擁有電競主播、滑板少女、公益大使等多重身份。

表1 虛擬偶像分類表

目前尚未明確虛擬主播的界定范圍,根據中國知網檢索,在此前的研究中,共有三種定義方式:(1)從整體上看,虛擬主播被定義為動作捕捉等技術和互聯網發展下出現的新型互聯網傳播主體,被稱為虛擬播主[1];(2)從直播角度看,被定義以虛擬身體形象從事網絡直播行為的主體。通過面部捕捉、動作捕捉等技術將主播本人(中之人)的表情和動作實時同步到虛擬人物建模上,從而開展網絡直播等活動[2];(3)將虛擬主播歸至虛擬偶像分支下[3]。不同的定義范圍說明了研究者對其行為活動的研究界限,本文的研究對象側重于非虛擬主播的虛擬偶像。

2 中日兩國虛擬偶像社會價值差異

2.1 在經濟領域應用方面的差異比較

2.1.1 商業價值與虛擬偶像的認同差異

在商業價值方面,由于成本等一系列問題,我國虛擬偶像無法做到和消費者實時進行情感互動,產品介紹需要借助真人主播來完成。我國在該領域的產業發展容易偏向虛擬偶像的商業價值,使其成為單純代言產品和服務的角色。其只有一個虛擬的外表,缺乏與粉絲日常的結合,更沒有讓虛擬偶像的人格發揮作用。

在文旅方面,我國的虛擬偶像擔當虛擬導游的角色,引導觀眾在“云端”欣賞美麗的景色;日本動漫行業發達,國家將動漫產業文化融入旅游開發建設,兩個行業延伸交叉發展,創新旅游發展方式,開展體驗式旅游。相較于我國在該領域的發展,日本虛擬偶像的粉絲基礎較好,“虛擬偶像+文旅”的營銷手段較為全面。

2.1.2 文娛產業與虛擬偶像的互動差異

在音樂方面,日本虛擬偶像市場的發展總規模約合300億人民幣。我國虛擬偶像在該方面的發展仍遜色于日本,并且大多影視制作仍然存在模仿日本的現象,缺乏一定的創造能力。虛擬偶像的發展從創作到面向大眾,接著從大眾的情感反饋到虛擬偶像本身,形成大眾對于該角色的集體記憶[4]。

在游戲方面,我國虛擬偶像產業通過真人偶像形象的魅力,吸引粉絲團體成立了同人社團,然后根據真人偶像人設制作一款游戲,以此吸引和留住粉絲;反觀日本是由事務所全部包攬整個流程,比如佐賀偶像是僵尸,從推出虛擬偶像形象,自始至終具備完整的服務鏈體系;在模特時尚方面,日本的諸多虛擬偶像已經走入國際化市場,相比之下,我國“出圈”的虛擬偶像較少。

2.2 虛擬偶像體現出兩國文化差異

2.2.1 二次元文化的兩國宏觀比較

二次元文化是虛擬偶像傳播的文化土壤[5]。所謂二次元簡單說就是在屏幕、紙張上呈現出的動畫、游戲等平面作品,且二次元風格的角色是圖像形式,并且被眾人稱為“紙片人”。日本的二次元文化起源最早可追溯到1989年前后的日本經濟衰退時期,21世紀以來,二次元文化得到日本主流社會的接納,日本政府也多次提出要讓動漫成為日本走向世界的一張文化名片。從初期的小眾文化到現在的主流文化,可以說日本是一個將二次元文化發揮到極致的國家。

中國的二次元產業的萌芽是在20世紀90年代初,經過十多年的發展,二次元產業在中國一步步明朗起來,然而該文化在我國屬于亞文化的范疇,粉絲規模較小。嗶哩嗶哩平臺為用戶提供了大量的動漫、動畫等多種二次元風格的視頻,可以說二次元文化如今在中國已經成為熱門名詞,但是真正的“硬核二次元粉絲”仍然是少數人群。相較于日本,我國的二次元文化規模比例較小,發展歷史較晚。而在日本大街小巷中都充斥著各種動漫、游戲的周邊和廣告,說明二次元文化在日本普及度較高,而且作為全球公認的二次元圣地秋葉原就位于日本東京。受到日本二次元文化的深遠影響,我國的二次元文化也逐漸在本土化中不斷發展。

2.2.2 御宅文化的兩國微觀比較

結合相關文獻和對二次元文化愛好者的深度訪談,筆者對于御宅文化的理解是:在私人環境下,為了自己所喜愛的事物,執著追求精神上的滿足,不拘泥于外在形式的一種態度。日本的虛擬偶像通常具有比較濃烈的日本文化風格,滿足了日本御宅族的審美需求和幻想。御宅族會對外界認為沒有價值但自己非常喜愛的內容表示極度的喜歡,而這種瘋狂的喜愛往往會以犧牲他們的社交活動為代價。中國的二次元文化,可以看作是日本御宅文化的一個中國式變體與延伸[6]。中國的二次元文化沒有遭受到類似日本御宅族那樣的極其貶義的評價,作為主要載體的年輕人對ACGN領域的內容更為感興趣,也就更年輕化一些。中國的二次元文化與日本御宅文化有著一定的相似之處,但御宅文化在我國的發展較晚一些,在日本,該文化發展歷程較早,規模較大,且對國民的影響也較為深遠。

3 虛擬偶像在兩國社會發展中的現狀

3.1 虛擬偶像在市場應用規模中的差異

從2019年以來,我國虛擬偶像行業核心市場規模一直保持著較高的增長幅度;在日本,根據日本矢野經濟研究所2017年發布的《日本御宅經濟》調查報告顯示,日本基于偶像產業與“二次元”產業的融合發展,僅二次元衍生層偶像市場規模超過200億元。

根據產品生產周期理論,日本的虛擬偶像市場處于成長期,行業仍然穩步發展,而中國虛擬偶像市場仍未沖出“小眾”圈層,處于投入期。我國的虛擬偶像在數量和質量上都非常少,其中很多都是日本虛擬偶像在我國設立的賬號,以及國外一些視頻的“搬運工”,而頭部幾乎都是日本虛擬偶像。

3.2 虛擬偶像在商業模式中的差異

文森特·莫斯可指出,商品化指“將使用價值轉換為交換價值的過程,即將價值由其滿足個人和社會需求的能力確定的產品轉化為價值由市場價格設定的產品。[7]”虛擬偶像本質上是由代碼和技術構成,其之所以能夠實現商品化發展,得益于兩國政策、各類虛擬偶像經紀公司和運營代理商們的運營管理。

我國頭部虛擬偶像產業存在結構不均衡的問題,形成頂級IP的虛擬偶像非常少;反觀日本,初音未來作為初代頂級虛擬偶像的代表,采用了行業頂級的3D全息投影技術,打造衍生產品,形成了非常完善的產業鏈發展。

日本虛擬偶像行業支持粉絲參與共創。美國未來學家阿爾文·托夫勒曾在《第三次浪潮》中提出“生產型消費者”[8]的概念,他預言:未來在市場競爭,技術變革和企業利益的驅動之下,生產者與消費者之間的界限將會逐漸模糊,甚至融為一體,傳統意義上的消費者將更多參與到產品開發和設計環節[8]。這句話表明:產品如果想發展得更好,不再是向消費者進行單項輸出,而是和粉絲共同創造產品。日本虛擬偶像行業正是因為踐行了這一理論,帶來了消費增值的現象。李思屈在《數字娛樂產業》中指出“消費增值律”[9]的概念,他認為普通的物質消費是對消費對象的“消耗”,消費品的價值會隨著消費過程而減少甚至消失[9]。但是形成粉絲經濟規模的虛擬文化消費則與之相反,因粉絲在消費過程中進行創新性活動,從而增加虛擬偶像產業中的文化內容。我國相關企業比較重視版權問題,一定程度上限制了我國虛擬偶像行業的發展。

3.3 虛擬偶像在受眾群體偏好中的差異

根據與粉絲深度訪談,我們發現,由于受技術和發展時間等多種要素影響,相比于我國的虛擬偶像,我國粉絲對日本的虛擬偶像偏好程度較高。根據艾媒咨詢數據顯示,在我國有80%以上的網民都存在追星行為,其中喜歡追虛擬偶像的網民有63.6%。我國的虛擬偶像粉絲群體多為Z世代群體,喜歡虛擬偶像的女性占51.8%,略高于男性;日本的虛擬偶像粉絲群體大多是以80后和90后群體為主,該產業對該國人民的影響一直頗深。

4 結語

綜上所述,與有著更為久遠歷史的日本御宅文化的虛擬偶像產業相比,我國在該領域的發展仍處于初級階段。后疫情時代,人們的線下溝通逐漸減少,線上的互動交流逐漸增多,更多的人去關注虛擬偶像以及這一行業的發展,所以我國在該領域應充分發揮創造性思維,不能一味模仿日本虛擬偶像產業的商業模式,結合我國優秀傳統文化,注重產品內容、技術支持、商業模式等的創新,并在法律允許的范圍內,鼓勵粉絲進行有價值的“二創”,增強虛擬偶像和粉絲的情感交互性,為促進虛擬偶像產業的發展助力。■

引用

[1] 張若禹.虛擬博主傳播場景中的互動研究[D].南京:南京師范大學,2020.

[2] 秦瑩.虛擬身體與符號消費:虛擬主播直播互動研究[J].新媒體研究,2022,8(02):39-44.

[3] 雷雨.虛擬偶像的生產與消費研究[D].南京:南京師范大學,2019.

[4] [法]莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].畢然,郭金華,譯.上海:上海人民出版社出版,2002.

[5] 孫利軍,高金萍.新技術凸顯強大的文化重構力量[J].人民論壇,2021(14):94-97.

[6] 劉書亮,朱巧倩.論二次元文化的概念流變及其文化消費特征[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2020,42(8):22-26.

[7] [加]文森特·莫斯可.傳播政治經濟學[M].北京:華夏出版社,2012:169-201.

[8] [美]阿爾溫·托夫勒.第三次浪潮[M].朱志焱,潘琪,張焱,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店:1983:451.

[9] 李思屈.數字娛樂產業[M].成都:四川大學出版社,2010:45.