湖南湘江新區與國家級新區經濟運行對比分析

——基于2020年主要經濟數據

陳志輝

(中共湖南省委黨校,湖南 長沙 410006)

一、引言

國家級新區是由國務院批準設立,承擔國家重大發展和改革開放戰略任務的綜合功能區[1]。2020年,面臨著新冠肺炎疫情及復雜的國際環境,國家級新區在做好疫情防控的同時,采取有效措施推動復工復產復商復市,堅持新發展理念促進經濟回暖。湖南湘江新區在省委省政府堅強領導和關心支持下,堅持“三區一高地”定位,深入實施創新引領開放崛起戰略,以“全面小康決勝年”為統攬,著力推動高質量發展,取得了顯著的成績。

國家級新區作為一種新型綜合功能區,主要體現為戰略發展定位之“新”、重點領域體制機制之“新”、經濟發展產業形態之“新”及社會治理方式之“新”[2]。自誕生起,國家級新區的功能定位[3]、建設模式[4]、產城融合[5]、綠色發展[6]、體制機制[7]等問題就引起了學術界廣泛關注。2020 年 1 月,國務院辦公廳印發的《關于支持國家級新區深化改革創新 加快推動高質量發展的指導意見》明確提出要將國家級新區打造成為 “高質量發展引領、改革開放新高地、城市建設新標桿”,學者們開始關注國家級新區發展質量,并從空間優化[8]、經濟增長的帶動效應[9]、主要經濟指標[10]等方面進行了比較研究。已有國家級新區的相關研究,主要是從國家級新區的發展規劃、體制機制、開發模式等方面進行,或是以 “單個新區”作為案例進行研究。在針對國家級新區主要經濟指標進行對比分析的基礎上,提出具體發展建議的比較少見。為此,本文在對2020年全國18家國家級新區(河北雄安新區除外,下同)分析的基礎上,分析了2020年湖南湘江新區經濟運行的特點,進而提出湖南湘江新區加快發展的對策建議。

二、2020年國家級新區經濟運行情況

(一)經濟復蘇領跑全國

1.經濟總量貢獻增強。2020年,國家級新區(共18個,不含雄安新區,下同)GDP占全國比重上升,經濟貢獻顯著提高,充分體現了經濟復蘇的引領作用。國家級新區實現GDP 47867.45億元,占全國GDP的比重為4.7%,較上年同期提高了0.1個百分點;拉動全國經濟增長的貢獻率為8.6%,達到“十三五”期間的峰值,比上年提高了5.0個百分點。國家級新區中第一方陣(上海浦東、天津濱海2個新區)合計實現GDP18840.52億元,占全國新區GDP的39.4%;第二方陣(包括青島西海岸、重慶兩江、四川天府、大連金普、南京江北、湖南湘江、福州、廣州南沙和浙江舟山群島等9個新區)合計實現GDP 24386.6億元,占全國新區GDP的比重為50.9%;第三方陣(包括長春、哈爾濱、江西贛江、云南滇中、貴州貴安、陜西西咸、甘肅蘭州等7個新區)合計實現GDP 4640.33億元,占全國新區GDP的比重為9.7%。

2.經濟增速優勢明顯。2020年,國家級新區GDP比上年增長4.7%,高于全國GDP增速2.4個百分點(全國GDP比上年增長2.3%),除云南滇中新區外均實現了增長。國家級新區第一方陣GDP比上年增長了3.5%,高于全國GDP增速1.2個百分點。第二方陣GDP比上年增長了5.7%,高于全國GDP增速3.4個百分點。第三方陣GDP比上年增長了4.6%,高于全國GDP增速2.3個百分點,其中云南滇中新區比上年下降了3.4個百分點。16個國家級新區GDP增速高于所在省(市)GDP增速,其中甘肅蘭州(高12.8個百分點)、浙江舟山(高8.4個百分點)和長春新區(高6.5個百分點)等3個新區高出5個百分點以上,云南滇中(低7.4個百分點)和大連金普(低0.1個百分點)2個新區低于所在省(市)GDP增幅。

3.工業經濟穩步發展。2020年,17個新區(缺四川天府新區數據)完成規模以上工業總產值53164.59億元,同比增長3.7%,高于全國GDP增速2.4個百分點,顯示出較強的承壓能力和支撐作用。有2個新區規模以上工業總產值在5000億元以上,其中上海浦東新區突破1萬億元,達到10395.58億元,比上年增長8.3%;天津濱海新區9675.0億元,比上年下降5.8%。有4個新區規模以上工業總產值增幅超過了10%,其中浙江舟山群島增長64.0%、甘肅蘭州增長12.5%,重慶兩江增長12.1%,長春增長10.6%。17個新區的工業畝均產值(工業產值總量/規劃面積)為2.51億元/平方千米,同比提高0.37億元/平方千米,比GDP經濟密度高0.41億元/平方千米。

(二)投資帶動特征明顯

1.投資額穩步增長。2020年,18個國家級新區完成固定資產投資26147.81億元,同比增長9.3%,增速高于全國平均水平6.6個百分點(同期全國完成固定資產投資527270億元,同比增長2.7%)。國家級新區固定資產投資占全國的比重為5.0%,為“十三五”時期的峰值,比上年提高0.33個百分點。其中,固定資產投資超過2000億元的新區有7個,分別是青島西海岸(3522.1億元)、上海浦東(2450.79億元)、陜西西咸(2400億元)、四川天府(2369億元)、重慶兩江(2283.1億元)、湘江新區(2237.33億元)、福州新區(2100億元);低于500億元的新區有5個,分別是長春新區(455億元)、甘肅蘭州(414.4億元)、貴州貴安(393.68億元)、大連金普(360.38億元)、哈爾濱(357.6億元)。有11個國家級新區固定資產投資增速超過10%,其中廣州南沙(22.2%)、福州(20.0%)增速超過20%。

2.投資率分化明顯。2020年,18個國家級新區固定資產投資率(固定資產投資額/GDP)為54.6%,其中投資率高于100%的新區2個,分別為陜西西咸(392.2%)、甘肅蘭州(175.7%);低于30%的有2個新區,分別為上海浦東新區(18.6%)和大連金普新區(17.3%)。

(三)消費市場穩步復蘇

1.社會消費品零售總額企穩回升。2020年,17個新區(缺四川天府新區數據,下同)社會消費品零售總額同比下降2.3%,降幅較上半年收窄3.5個百分點(14個國家級新區增速,缺天津濱海、大連金普、四川天府、長春新區數據),比全國降幅低1.6個百分點(同期全國實現社會消費品零售總額391981億元,同比下降3.9%),整體情況好于上半年及全國同期水平。9個新區社會消費品零售總額同比上升,其中長春新區(18.6%)增速達到2位數。8個新區同比下降,其中有2個新區降幅超過10%,分別為天津濱海(-17.3%)、貴州貴安(-11.5%)。

2.社會消費品零售總額分化明顯。2020年,17個國家級新區實現社會消費品零售總額12885.83億元。5個國家級新區實現社會消費品零售總額超過1000億元,分別為上海浦東(3183.22億元)、重慶兩江(1490.63億元)、湖南湘江(1157.24億元)、青島西海岸(1126.4億元)和南京江北(1078.11億元),4個國家級新區社會消費品零售總額居于500億元至1000億元之間,2個國家級新區(甘肅蘭州、貴州貴安)社會消費品零售總額低于100億元,其中貴州貴安新區(27.96億元)最小,僅為上海浦東新區的0.88%。

(四)對外開放勢頭良好

1.進出口總額逆勢上揚。2020年,進出口成為國家級新區發展的新增長點,多個新區進出口大幅增長,顯示出良好的發展態勢。有進出口總額數據的11個新區中,5000億元以上的新區有2個,分別是上海浦東(20937.6億元)和天津濱海(5320.4億元);2000億元至5000億元的新區有4個,分別是大連金普(2470億元)、廣州南沙(2265.4億元)、重慶兩江(2240億元)和青島西海岸(2149.2億元)。進出口總額增幅排位前三的分別是甘肅蘭州(30.4%)、浙江舟山群島(21.6%)、南京江北(17.2%)。

2.利用外資較快增長。2020年,國家級新區利用外資實現較快增長,有實際利用外資數據的14個新區(缺四川天府、甘肅蘭州、貴州貴安、云南滇中等4個新區數據)中,增速超過20%的有3個新區,分別為浙江舟山群島(171.3%)、大連金普(35.3%)和湖南湘江(20.1%)。

(五)財政收入好于預期

1.財政收入明顯回升。2020年,17個國家級新區(缺四川天府數據,下同)一般公共預算收入同比增長2.5%,增速高出全國一般公共預算收入6.4個百分點(同期全國一般公共預算收入下降3.9%)。2020 年上半年,15個國家級新區(缺四川天府、南京江北、福州新區數據)一般公共預算收入同比下降7.5%。與上半年比較,隨著經濟持續穩定恢復,國家級新區一般公共預算收入增長由負轉正,實現了企穩好轉,增長情況明顯好于全國。17個國家級新區中僅重慶兩江(-9.7%)出現下降,其余均實現了增長,其中有5個新區增速在10%以上,分別為陜西西咸(16.9%)、湖南湘江(13.2%)、甘肅蘭州(12.0%)、江西贛江(11.1%)和貴州貴安(10.9%)。

2.財政收入差距較大。2020年,17個國家級新區(缺四川天府數據,下同)實現地方一般公共預算收入3715.66億元,其中第一方陣國家級新區合計1592.49億元,占全國新區的42.9%。17個國家級新區中有2個新區一般公共預算收入超過500億元,分別為上海浦東(1077.0億元)和天津濱海(515.49億元);200億元至500億元之間的有5個新區,分別是南京江北(304.65億元)、重慶兩江(288.7億元)、湖南湘江(288.31億元)、青島西海岸(267.2億元)和福州(232.43億元);200億元以下的10個新區中,8個新區財政收入不足100億元,其中長春(19.25億元)、甘肅蘭州(17.95億元)、貴州貴安(17.57億元)等3個新區還不足20億元。

三、湖南湘江新區與國家級新區第二方陣的對標

“十三五”初期,湖南湘江新區制訂了“突破三千億、領跑中西部、挺進一方陣”的發展目標。2020年是“十三五”的收官之年,離目標實現仍有一定差距。為進一步明晰發展任務、查找差距、精準施策,需要重點對湖南湘江新區與國家級新區第二方陣的情況進行對標分析。

(一)經濟增長對標

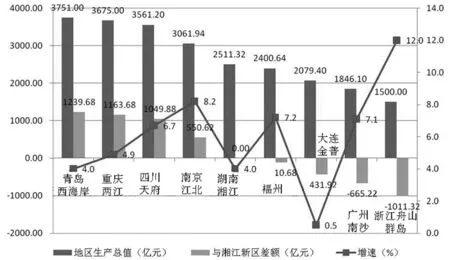

1.經濟總量。2020年,第二方陣9個新區中有3個新區生產總值超過3000億元,湖南湘江新區實現地區生產總值2511.32億元,居第4位,比上年上升3 位,“突破三千億”的目標尚待實現。第二方陣中,有4個新區GDP在3000億元以上,其中南京江北GDP首次突破3000億元,達3061.94億元。與排名鄰近的兩個新區比較,湘江新區追趕和被趕超的壓力都比較大。與排名第4位的南京江北比較,相差了550.62億元,要實現趕超有一定的困難;與排名第6位的福州新區相比,只差了110.68億元,面臨著隨時被趕超的壓力。

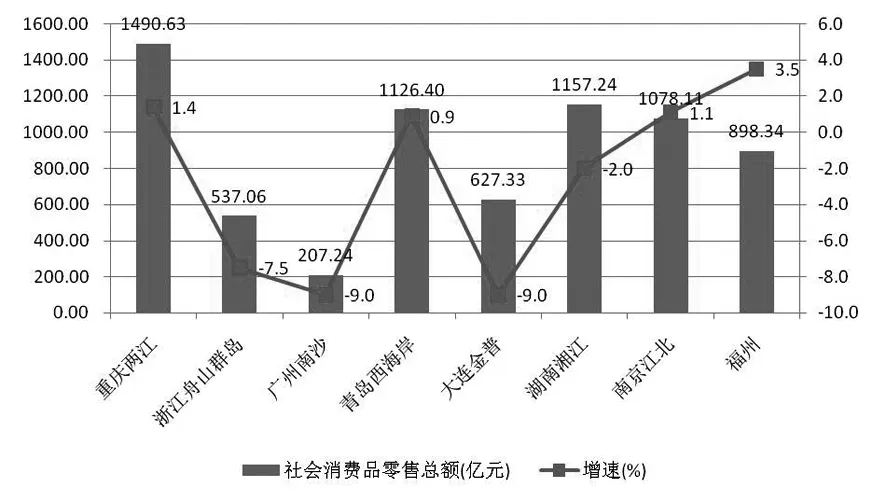

2.經濟增速。2020年,第二方陣9個新區都實現了經濟增長,GDP合計24386.6億元,比上年增長6.3%,高于全國新區GDP增速1.6個百分點。湘江新區GDP增速為4%,比第二方陣低了2.3個百分點,居第二方陣第7位,增速僅高于大連金普(0.5%)。浙江舟山群島(12.0%)、南京江北(8.2%)、福州新區(7.2%)經濟增速居前3位,其中值得關注的是,福州新區經濟增長較快,有趕超湘江新區之勢。如圖1所示。

圖1 2020年國家級新區第二方陣GDP對標

(二)投資對標

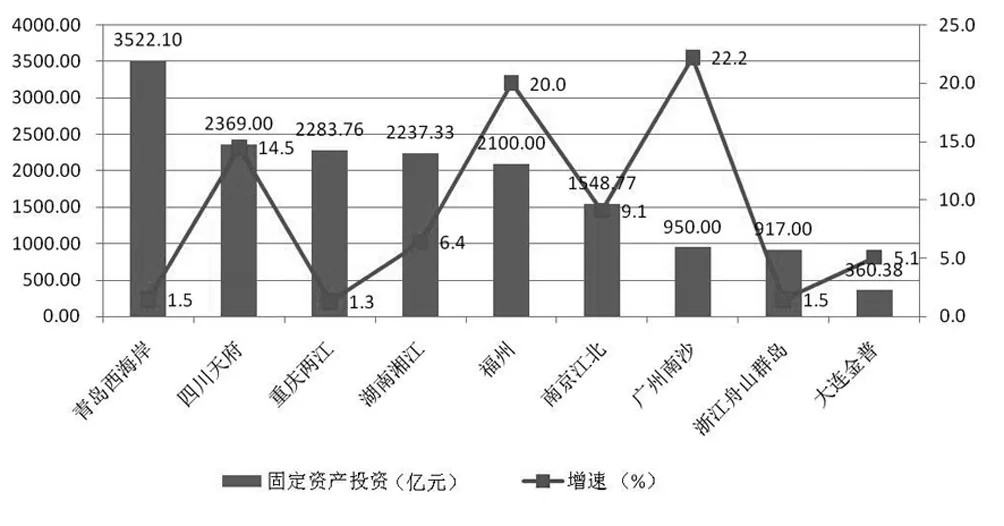

1.投資總量。2020年,第二方陣9個新區完成固定資產投資16288.24億元,同比增長8.8%。湘江新區完成固定資產投資總額為2237.33億元,排在第4位,比上年下降1位;投資增速為6.4%,低于第二方陣平均增速2.4個百分點,排在第5位,與上年持平。如圖2所示。近幾年來,湘江新區投資在全國新區占比中呈現下降趨勢,一方面反映湘江新區經濟發展動能正在逐漸轉變,另一方面也體現出湘江新區投資結構有待完善。

圖2 2020年國家級新區第二方陣固定資產投資對標

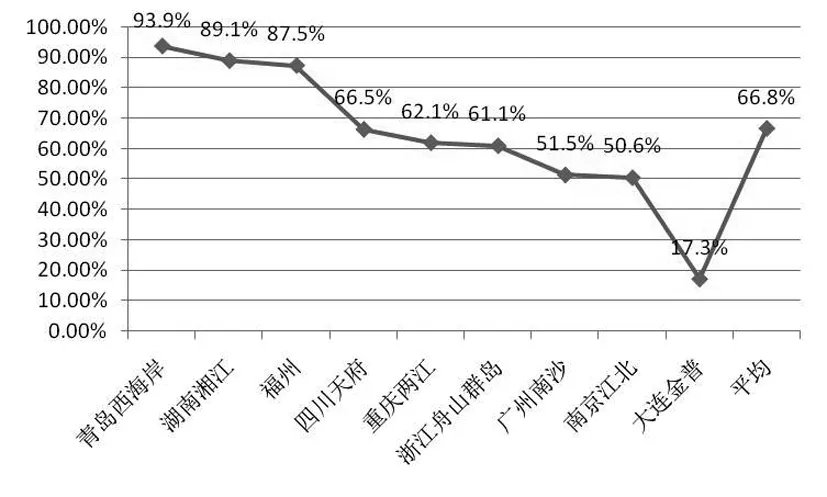

2.投資率。2020年,第二方陣9個新區的平均投資率(固定資產投資總額/地區生產總值)為66.8%,比上年提高1.5個百分點,投資成為促進國家級新區經濟回暖的重要因素。湘江新區投資率為89.1%,比上年提高3.9個百分點,高于國家級新區第二方陣平均水平22.3個百分點,僅次于青島西海岸(93.9%),居第2位。如圖3所示。湖南湘江新區投資率持續維持在高位,對經濟增長有明顯的拉動作用。

圖3 2020年國家級新區第二方陣投資率對標

(三)消費對標

1.社會消費品零售總額。2020年,第二方陣8個新區(缺四川天府數據)社會消費品零售總額為7122.35億元,占全國新區的55.3%。湘江新區社會消費品零售總額為1157.24億元,低于重慶兩江(1490.63億元)居第2位,排名與上年持平;增速為-2.0%,居第5位。如圖4所示。

圖4 2020年國家級新區第二方陣社會消費品零售總額對標

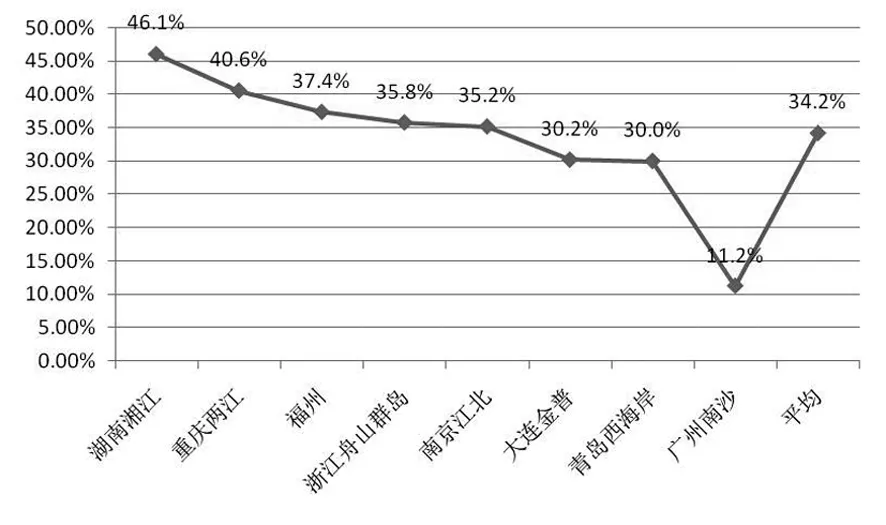

2.消費率。2020年,第二方陣8個新區平均消費率為34.2%。湘江新區消費率為46.1%,高于第二方陣平均消費率11.9個百分點,居第1位,表明湘江新區在促進消費,轉變發展動能,構建新發展格局方面成效顯著。如圖5所示。

圖5 2020年國家級新區第二方陣消費率對標

(四)開放型經濟對標

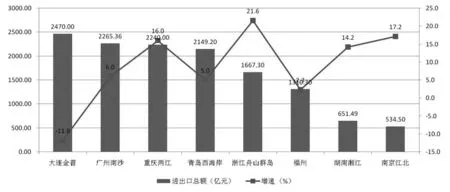

1.外貿。2020年,第二方陣8個新區(缺四川天府)完成進出口總額13288.15億元,同比增長5.1%。湖南湘江新區完成進出口總額651.49億元,總量居第7位;同比增長14.2%,增速居第4位。可見,外貿是湘江新區的短板,但是發展潛力較大,亟待深入融入“一帶一路”等國家開放發展戰略,進一步擴大外貿規模,促進開放型經濟發展。

2.利用外資。2020年,第二方陣8個新區(缺四川天府數據)實際使用外資240.72億美元。湘江新區實際使用外資27.55億美元,居第4位;增速為20.1%,居第3位。如圖6所示。

圖6 2020年上半年新區第二方陣外貿對標

(五)財政收入對標

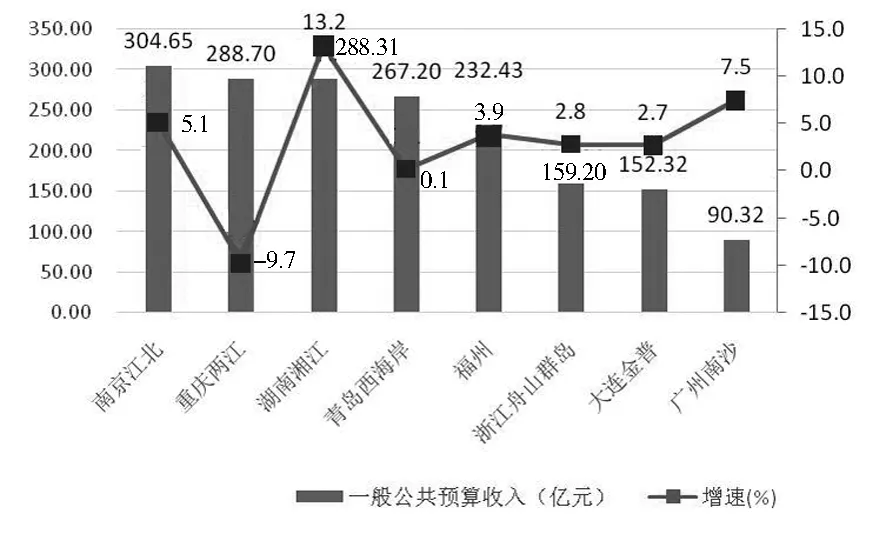

1.一般公共預算收入。2020年上半年,第二方陣8個新區(缺四川天府數據,下同)一般公共預算收入合計1783.13億元,比上年增長2.4%。湘江新區一般公共預算收入為288.31億元,居第3位,僅次于南京江北(304.65億元)和重慶兩江(288.7億元)2個新區;同比增長13.2%,增速居第1位,高于第二方陣平均水平10.8個百分點。如圖7所示。

圖7 2020年國家級新區第二方陣一般公共預算收入的對標

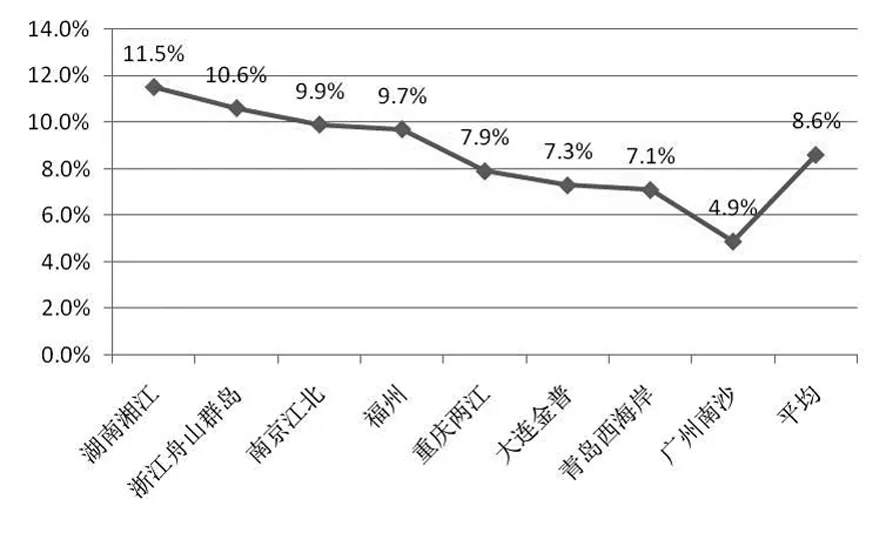

2.財政依存度。2020年,第二方陣8個新區財政依存度(財政收入/GDP)為8.6%,比上年下降0.8個百分點。湘江新區財政依存度為11.5%,比上年提高了1.2個百分點;在國家級新區第二方陣中居第1位,比上年上升4位。如圖8所示。比較而言,湘江新區財政依存度較高,具有經濟發展質量較好、財政抗風險能力相對較強的基本特征。

圖8 2020年國家級新區第二方陣財政依存度對標

四、2020年湖南湘江新區經濟運行的特點

(一)經濟運行總體向好

1.經濟復蘇好于省市。2020年,湘江新區經濟呈現加速回升良好態勢,發揮了經濟復蘇的主力軍作用,經濟回暖好于省市。2020年,湘江新區GDP總量實現2511.32億元,占長沙市GDP的比重為20.7%,占全省GDP的比重為6.0%。湘江新區生產總值同比增長4.0%,增幅與長沙市持平(4.0%),比全省高0.2個百分點;規模以上工業增加值增長5.1%,增幅與長沙市持平,比全省高0.3個百分點;社會消費品零售總額下降2.0%,降幅比長沙市低0.6個百分點,比全省低0.6個百分點;一般公共財政預算收入增長13.2%,增幅比全省高13.1個百分點。

2.產業結構優化調整。2020年,湘江新區三次產業結構調整為2.5∶44.4∶53.1,其中,第一產業增加值62.57億元,同比下降3.2%,占GDP比重為2.5%;第二產業增加值1114.24億元,增長4.2%,占GDP比重為44.4%;第三產業增加值1334.52億元,增長3.7%,占GDP比重為53.1%。三大產業中,第三產業占比持續提高,2020年第三產業占比高于第二產業8.7個百分點,對GDP增長的貢獻率為49.3%,成為新區經濟增長的重要推手。

(二)經濟動能持續增強

1.投資壓艙石作用顯著。2020年,湘江新區實現固定資產投資2237.33億元,同比增長6.4%。重點領域投資態勢良好,實現產業投資1124.70億元,同比增長8.0%,占固定投資比重的49.5%;民生工程投資和基礎設施投資分別同比增長126.7%和65.2%,保持高速增長。民間投資進一步擴大,非國有投資完成1715.23億元,同比增長7%,較新區固定投資增速高0.6個百分點;總量占全部固定投資比重達到76.7%。其中,民間投資1389.31億元,同比增長3.8%,占固定投資比重的62.1%,雖較去年同期有小幅下降,但仍保持在較高位。

2.消費穩定器作用明顯。2020年,湘江新區社會消費品零售總額1157.24億元,同比下降2.0%,降幅比省、市平均水平均低了0.6個百分點,消費作為新區經濟增長的穩定器作用明顯。隨著消費的逐漸回暖,湘江新區經濟發展有望重新進入快車道。

3.外貿加速器逐步顯現。在新發展格局下,除了牢牢把握國內市場,還需擴大開放,充分利用好國際市場。2020年上半年,湘江新區進出口總額299.45億元,同比增長23.2%;外貿依存度28.5%,同比提高4.4個百分點。湘江新區外貿依存度比長沙市高9.9個百分點,比全省高17.7個百分點,外貿對湘江新區經濟發展的促進作用正逐步顯現。2020年,湖南湘江新區全年實際利用外資完成27.5億美元,同比增長20.1%,較全省和全市分別高出4.1個百分點和5.8個百分點。

(三)經濟質量明顯提高

1.工業經濟穩步提升。2020年新區規模以上工業增加值同比增長5.1%。分季度看,湘江新區規模以上工業增加值第1至第4季度累計增速分別為-1.3%、4%、4.8%和5.1%,增速穩步提高。分園區看,園區對新區工業增長貢獻突出。其中,長沙高新區(8.3%)、望城經開區(8.9%)、岳麓高新區(13.1%)增速高于全市園區平均增幅(7.2%)。

2.高新技術產業規模擴大。2020年,新區實現高新技術產業總產值3043.2億元,同比增長8.1%;實現增加值857.0億元,同比增長9.9%,高新技術產業增加值占GDP的比重為34.1%。

3.科研和技術投入加大。2020年,新區實現工業技術投資430.57億元,同比增長21.7%,占工業投資的46.9%,成為投資增長的重要支撐。其中,5000萬元以上項目工業技術投資324.30億元,同比增長21.5%。高新技術產業投資315.46億元,同比增長15.4%。

五、湖南湘江新區加快發展的建議

目前,國家級新區發展相關的經典理論梳理主要從城市發展理論[11]、區域經濟發展理論[12]、區域空間布局理論及產業選擇理論[13]等視角展開。國家級新區的戰略導向包括國際競爭型、全國拉動型、區域拉動型及特殊戰略型四種[14]。新發展階段,湘江新區要堅持新發展理念,著力構建新發展格局,緊緊圍繞實施“三高四新”發展戰略,深度融入“一核兩副三帶四區”發展布局,切實當好建設現代化新湖南的排頭兵,成為加快長株潭一體化的主力軍、推進長沙市高質量發展的領跑者。

(一)區域協同,提高發展的方位

建設現代化的新階段,湘江新區要在更高層次和更高水平上推進協同發展,不斷增強發展的協調性、聯動性、整體性。

1.對接國家發展戰略。主動對接長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展,在國家戰略中找準發展的切入點,打造新增長極。

2.融入省市發展部署。主動融入湖南自貿試驗區建設,率先復制推廣自貿區經驗和政策,構建自貿區協同促進體系,加快形成國家級新區、自貿區“兩區聯動”發展新優勢。搶抓長株潭一體化發展的重大戰略機遇期,以促進融城發展為重點,協同推進重大示范載體、重大功能平臺和重大基礎設施建設,深化邊界融合、交通融合和功能融合,充分彰顯新區助推長株潭一體化發展的示范龍頭擔當。

3.統籌域內發展布局。統籌核心區、統籌區和新片區的發展,實現三區聯動。核心區重點構建“一城五基地”“五區五小鎮”發展格局:發揮岳麓山大科城創新極核作用,建設湘江科創基地、中南大學科技轉化基地、湖南大學創新轉化基地、湖南師大文創基地、國防科大軍民融合基地;加快建設梅溪湖國際社區、洋湖總部經濟區、高鐵西產城融合示范區、國家級車聯網先導區、人工智能產業集聚區,打造湘江融城小鎮、湘江通航小鎮、湘江基金小鎮、湘江體育小鎮、湘江海歸小鎮。統籌區強化主特定位,做大龍頭企業,做強產業集群,抓實標志性項目,促進盡快投產達效。緊盯“3個500強”開展招大引強,吸引更多制造業標志性項目落地。新片區堅持高站位認識、高起點規劃、高標準建設,九華新片區重點建設“兩線、兩點”(兩線:湘江、城際西環線;兩點:湘潭北站、興隆湖),湘陰新片區重點建設“一園、一城、一港”(湖南先進裝備制造產業園、天鵝山大學科教城、虞公港及港產聯動區)。

(二)產業協調,提升發展的效益

堅持制造立區,堅持統籌全域與突出特色相結合,實施智造賦能工程,推動先進制造業與現代服務業融合發展、傳統優勢產業和戰略性新興產業一體推進,提升發展的效益。

1.優先發展先進制造業。重點發展工程機械、新材料2個“兩千億級”產業集群,智能裝備、新能源與節能環保、綠色食品精深加工等3個“五百億級”產業集群,構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的先進制造業增長引擎。

2.提質發展現代服務業。促使服務業向價值鏈高端延伸,積極發展高技術生產性服務業和高品質生活性服務業,促進服務業組團化、集群式、品牌化發展。加強服務業與第一產業、第二產業的融合發展,提升產業發展的契合度。

3.培育發展戰略性新興特色產業。堅持數字產業化和產業數字化,推動實施戰略性新興產業培育工程,促進新技術、新產品、新業態、新模式蓬勃發展,重點培育發展生命健康、功率芯片、智通終端等新興特色產業,打造具有全國影響力的新興經濟增長極。

(三)動能協和,增強發展的活力

創新是引領發展的第一動力,投資、消費和出口是經濟發展的三駕馬車,通過創新驅動、投資拉動、消費帶動、開放促動,不斷增強湘江新區發展的活力。

1.創新驅動。繼續加快實施創新驅動發展戰略,將提升產業創新能力擺在突出位置,按照平臺引領、科創合作、成果對接、資本助力思路,強化企業在產學研用一體化創新中的主體地位,著力推動科創優勢向經濟優勢轉變。按照“圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈”的要求,聚焦工程機械、智能網聯汽車、新材料、新一代電子信息、新能源與節能環保產業、生命健康等重點產業,針對行業龍頭企業“卡脖子”技術需求,加快培育科技領軍企業,引導支持企業、高校、院所、行業開展聯合攻關,形成一批技術國產化替代和核心部件國產化替代成果,提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。繼續加強重大創新平臺建設,持續擴大岳麓山大學科技城、中南大學研發總部、西湖文化創意園、桃子湖雙創街等雙創示范基地、雙創平臺的產業導入,促進科技成果加快對接轉換,夯實經濟發展的載體底盤。

2.投資拉動。充分發揮投資對經濟的拉動作用,著力破瓶頸、強保障,持續穩住經濟增長基本面。優化項目投資結構,積極引導資金更多投向補短板、調結構、促創新、惠民生等領域。激發民間投資活力,落實好國家激發民間投資政策,出臺支持民營企業發展配套政策,鼓勵和引導民間資本進入交通、水利、市政等基礎設施建設領域。支持和引導民營企業在農村產業、新型工業、服務業中做強做優。

3.消費帶動。認真研究新政策、新制度,制定配套國家政策制度的落實方案和措施,最大限度發揮政策的作用,推動湘江新區消費品市場發展。以質量品牌為重點,促進消費向綠色、健康、安全發展,鼓勵消費新模式新業態發展。培育壯大夜間消費、體驗消費、網絡消費等消費新經濟,提質發展文化娛樂、休閑旅游、健康養生、大眾餐飲等消費新熱點,升級汽車消費、房地產消費等傳統支柱性消費。加強線下體驗和線上消費等商業模式創新,培育壯大網絡消費市場份額。

4.開放促動。加快補齊高鐵、水運、航空等突出短板,努力構建多位一體、快進快出、連通世界的對外通道體系。支持以工程機械、智能網聯汽車和人工智能產業為重點,拓展與德國、日本、韓國、以色列等科研機構和企業的合作,建設國際合作園區和海外高層次人才創新創業園。積極參與承辦中非經貿博覽會、世界計算機大會、中國(長沙)網絡安全·智能制造大會、人工智能(湖南)大會、岳麓峰會等開放展覽平臺,推動與相關國家和地區開展更加務實高效的合作,形成更具國際市場影響力和競爭力的經濟功能區。

(四)保障協力,優化發展的環境

不斷強化政策支持,完善體制機制,加強統計監測,完善各項保障措施,持續優化經濟發展環境。

1.強化政策支持。完善新區政策咨詢、兌現窗口功能,推動稅務、市場監管等簡化稅費、優惠政策適用程序,打通政策落實“最后一公里”,提升國家普惠政策企業和居民獲得感。修訂完善高端制造、招商引資、人才服務等支持政策,制定推動創新鏈建設、打造科技創新高地政策,通過規劃引領、資金支持、基金賦能等方式促進工業園區和服務業集聚區錯位發展。完善重大行政決策程序制度,提升法律顧問、公職律師履職實效,健全重大決策事前評估和事后評價制度,落實合法化審查和公平競爭審查,提升政府法治化水平。

2.完善體制機制。建立省級高位協調機制,切實加強省級層面的統籌協調,細化實化“省統籌”的內容、方法和機制,建議省委、省政府每年出臺一份推動湘江新區發展的任務清單和責任清單,每半年專題研究一次湘江新區工作,引導和調動省直部門和三市的積極性。完善生態補償機制,將湘江新區整體作為生態補償試點區域,建立湘江流域水污染經濟補償機制和湘江新區生態敏感地區生態補償機制,爭取國家專項資金支持。完善土地保障機制,在年度土地利用計劃上,將湘江新區用地計劃指標單列,給予適當傾斜;支持湘江新區以土地節約利用為重點,推進城鄉建設用地增減掛鉤試點、農村土地綜合整理、耕地動態占補平衡等管理制度改革,適當增加城鄉建設用地增減掛鉤的指標。

3.加強統計監測。新區的發展既要通過招商引資、產業發展來促進,同時也要增強經濟統計的完整性,明確界定新區統計范圍和統計指標,做到“應統盡統”。要設置專職統計機構,配強統計工作人員,重新界定新區統計范圍。對新區基礎數據進行清查,重點對工業和第三產業增加值進行核查。積極推動省市政府出臺相關文件,建立健全湘江新區統計體系,加強湖南省統計局對湘江新區統計的指導作用。