重慶市軌道交通四網融合路徑探討

劉先夢LIU Xian-meng;胡康HU Kang

(①中鐵二院重慶勘察設計研究院有限責任公司,重慶 400023;②重慶鐵路投資集團,重慶 400023)

0 引言

推進城市群發展和培育現代化都市圈是新型城鎮化的重點任務,軌道交通是實現都市圈可持續發展的重要支撐。近年來,高速鐵路、城市軌道交通進入蓬勃發展階段,城際鐵路、市域(郊)鐵路發展步伐也不斷加快,軌道交通正在向多層次、多制式方向發展,區域軌道交通一體化發展成為都市圈規劃建設的重要抓手。《國家發改委關于培育發展現代化都市圈的指導意見》、《交通強國建設綱要》等政策文件多次提出推動干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通融合發展[1][2],四網融合是軌道交通發展的必然趨勢。

1 “四網”內涵

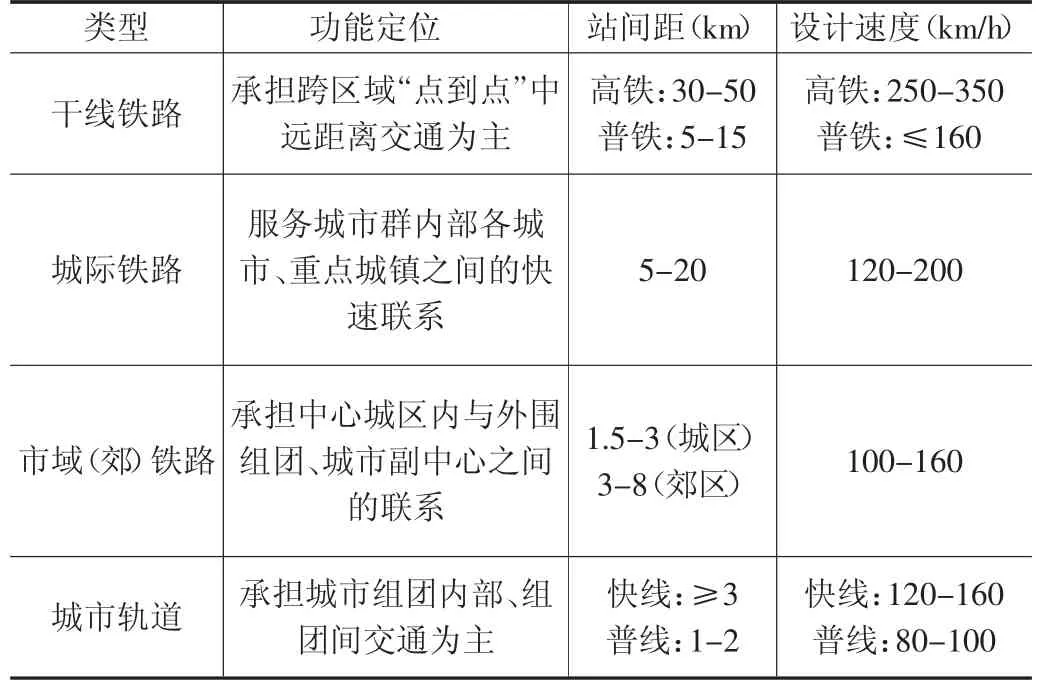

軌道交通按功能層次分為干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路和城市軌道交通四類。其中,干線鐵路指國家層面的高速鐵路和普速鐵路,承擔跨區域“點到點”中遠距離交通為主;城際鐵路服務城市群內部各城市、重點城鎮之間的快速聯系;市域(郊)鐵路承擔中心城區內與外圍組團、城市副中心之間的聯系;城市軌道承擔城市組團內部、組團間交通為主,包括城市軌道快線和城市軌道普線。如表1所示。

2 經驗借鑒

巴黎、東京等國際大都市圈軌道交通起步較早,在多層次軌道交通融合發展方面進行了多種實踐和探索,在引導城市結構布局、促進產業結構調整等方面取得了較好的成果。

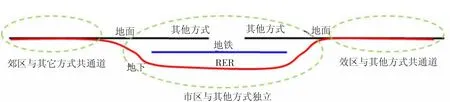

巴黎是在鐵路和地鐵分別成網的基礎上,通過新建及改建既有鐵路,與地鐵相互換乘實現融合。二戰后,隨著經濟復蘇、人口增長,政府提出實施大巴黎計劃,建設新城和衛星城,發展區域性交通運輸系統,規劃建設RER線網。RER線由既有郊區鐵路改造而來,通過在市區新建地下線連接兩端的郊區鐵路,形成穿心快線,主要服務巴黎市區及近郊區(0-30公里范圍),承擔城市交通及中長距離的郊區通勤交通功能。如圖1所示。

表1“四網”功能定位及主要技術特征

東京是在鐵路網骨架基本形成的前提下,通過新建地鐵與市郊鐵路相互直通實現融合。20世紀60年代,東京都市圈迅速擴張,鐵路沿線區域人口劇增,通勤列車非常擁擠,為緩解客流壓力,政府針對國鐵放射線以復線化、雙復線化和車輛更新等措施增加線路運輸能力。70年代政府實施了“新線、復線建設項目制度”,通過對私鐵進行補助,鼓勵私鐵企業參與軌道建設,同時政府要求新建城市地鐵與對外國鐵或私鐵直通運轉,市郊鐵路列車可直通至區部內部。直通運營要求技術標準協調,東京采取了統一軌距、統一供電制式、研發新型列車等具體措施。除建設年代較早的銀座線、丸之內線及環線(大江戶線)外,東京地鐵均采用了與直通市郊鐵路相同的軌距。此外,10條直通運營地鐵均采用交流15KV制式,與市郊鐵路保持一致。運輸組織方面,可通過甩站、越行、大小交路等多種方式提供列車服務,實現長途與通勤分離、快慢分離,滿足不同層次出行需求。

總結巴黎、東京都市圈軌道交通發展歷程、融合模式,發現以下特征:一是均形成了多層次、一體化、廣覆蓋的軌道交通網絡,滿足不同圈層不同距離的出行需求;二是均構建了穿心快線,加強外圍組團與主城區的快速交通聯系;三是均采用了靈活的運輸組織方案,提供多樣化的出行方式選擇。

3 重慶市軌道交通“四網”發展現狀及問題

至2021年底,重慶鐵路已形成“一樞紐十一干線兩支線”總體線網格局,總里程2326公里。其中,高速鐵路2條,分別是成渝高鐵、渝萬城際;普速鐵路9條,分別是遂渝、蘭渝、襄渝、渝利、渝懷、渝貴、成渝、川黔及黔張常鐵路;支線鐵路2條,分別是三萬南涪、達萬利鐵路。

城市軌道方面,中心城區已開通軌道交通線路9條,包括1號線、2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、9號線、10號線以及環線,運營里程達402公里。

整體而言,重慶鐵路及城市軌道發展較快,初步形成了骨架線網。而城際鐵路、市域鐵路尚處于起步階段,存在“四網”軌道交通體系層次結構不夠完善、融合程度不高、銜接轉換不暢等問題。具體來看,主要是以下幾個方面:一是鐵路存量資產閑置、運氣利用不足、導致服務水平滯后。目前重慶干線鐵路中除成渝鐵路、川黔鐵路等單線鐵路能力趨于緊張之外,其他線路能力均有較大富余,富余能力利用不充分,線路沿線區縣的列車停站數量有限,對區縣的支撐服務不足。二是城市軌道對重要建成區覆蓋不足、關鍵截面能力供給不夠、跨組團出行聯系效率不高。以軌道3號線為例,全長67.1公里,全程運行時間長達1小時50分鐘,中心區域高峰期間呈常態化擁擠。三是鐵路與城市軌道在空間銜接布局、實施時序等方面統籌融合不足。重慶站鐵路與城市軌道換乘距離遠,換乘不便。重慶西站開通初期,配套城市軌道尚未建成,造成較大的社會影響。

4 四網融合思路

成渝雙城經濟圈建設大背景下,重慶軌道交通出行需求不斷增加,同時還出現了跨行政區域出行增多、出行效率要求更高等特點。為此,提出重慶市四網融合思路:構建“功能互補、銜接高效、資源共享、運營一體”的綜合軌道交通運輸體系,各層級軌道交通功能有機協調,通道資源整合,線路互聯互通,多點換乘,樞紐站點多功能合一,線路運營多層級組織協調[3][4]。

一是功能互補。充分利用鐵路富余能力開行公交化列車,適時推進既有線適應性改造,盤活既有鐵路資源。統籌規劃不同層級軌道交通網絡,實現通道資源的合理利用與共享,避免同通道內不同線路的功能定位重疊和重復建設,造成資源浪費。二是銜接高效。市域(郊)鐵路通過線路共享、貫通運營與城市軌道形成多點、網絡換乘,減少乘客出行換乘次數。干線鐵路、城際鐵路通過對外客運樞紐與市域(郊)鐵路、城市軌道立體換乘,同時加強站點與周邊公共交通、慢行系統的有機銜接,提升整體出行效率。大力發展TOD模式,合理優化站點周邊土地性質和開發強度,充分挖掘土地利用價值,實現站城一體。三是資源共享。統籌規劃軌道交通車輛制式及聯絡線,實現車輛基地等檢修設施設備的共享,節省土地資源,提高檢修設備利用效率。四是運營一體。充分利用互聯網、大數據等“智能化”信息手段,促進信息互通、安檢互信、票務一體。構建軌道交通綜合信息服務平臺,各種軌道之間互通運力、班次;完善不同方式之間“安檢互認”服務,避免重復安檢;逐步統一票務服務系統,實現多層次軌道交通之間客票“一卡通”[5]。

5 四網融合發展路徑

功能有機協調。通過有效利用、功能轉換、局部改造等方式,盤活現狀鐵路資源。近期充分利用成渝高鐵、渝萬城際及遂渝、渝利、渝貴等鐵路富余運能,組織開行公交化列車;隨著成渝中線、渝宜高鐵等干線大通道規劃建設,遂渝、渝利等鐵路運能進一步釋放,逐步發揮城際鐵路功能;適時通過局部線路改擴建、站房站臺改造、站點加密等方式,對成渝、三萬南涪等鐵路適應性進行改造,實現公交化服務。

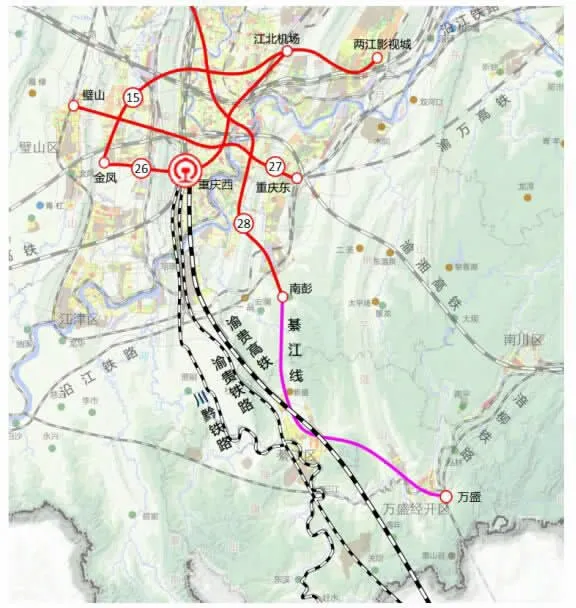

通道資源整合。以中心城區至綦江通道為例,現狀有川黔鐵路、渝貴鐵路,規劃有渝貴高鐵,但川黔鐵路由于建成時間早,技術標準低(單線、80km/h),難以滿足綦萬地區高質量融城發展需求。渝貴鐵路重慶至綦江段僅設珞璜南、綦江東、趕水東三站,平均站間距達36公里,沿線城鎮覆蓋薄弱。渝貴高鐵為包(銀)海、蘭(西)廣高鐵主通道重要組成部分,承擔干線大通道客流為主,列車停站頻率難以保證。因此,規劃建設市域(郊)鐵路綦江線,規劃后通道內線路分工如圖2所示:①川黔鐵路:西北、川渝地區至華南地區貨運主通道,以大宗貨運為主;②渝貴鐵路:主要承擔沿線城際客流及西北、川渝地區至華南地區的普速客流,兼顧集裝箱等輕快貨物運輸;③渝貴高鐵:發揮高鐵主通道功能,以區際高速客流為主;④市域(郊)鐵路綦江線:承擔綦江、萬盛與重慶中心城區的通勤、通學、公務、旅游等客流,支撐綦萬與中心城區一體化發展。

圖2 重慶中心城區至綦江通道示意圖

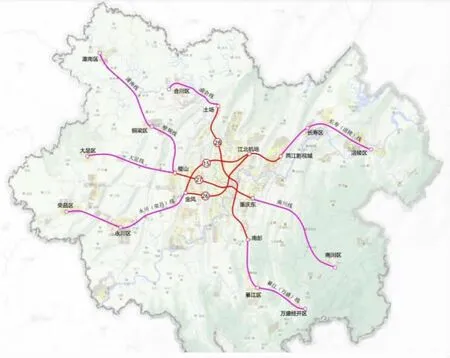

線路互聯互通。規劃新增中心城區“四縱四橫”城軌快線,提升跨組團出行效率,補強穿山跨江等關鍵截面能力。其中,城軌快線15、26、27、28號線預留與市域(郊)鐵路貫通條件,實現外圍組團與中心城區重要商圈、對外樞紐節點的快速直達,支撐打造主城都市區“1小時通勤圈”如圖3所示[6]。

圖3 城軌快線與市域(郊)鐵路貫通示意圖

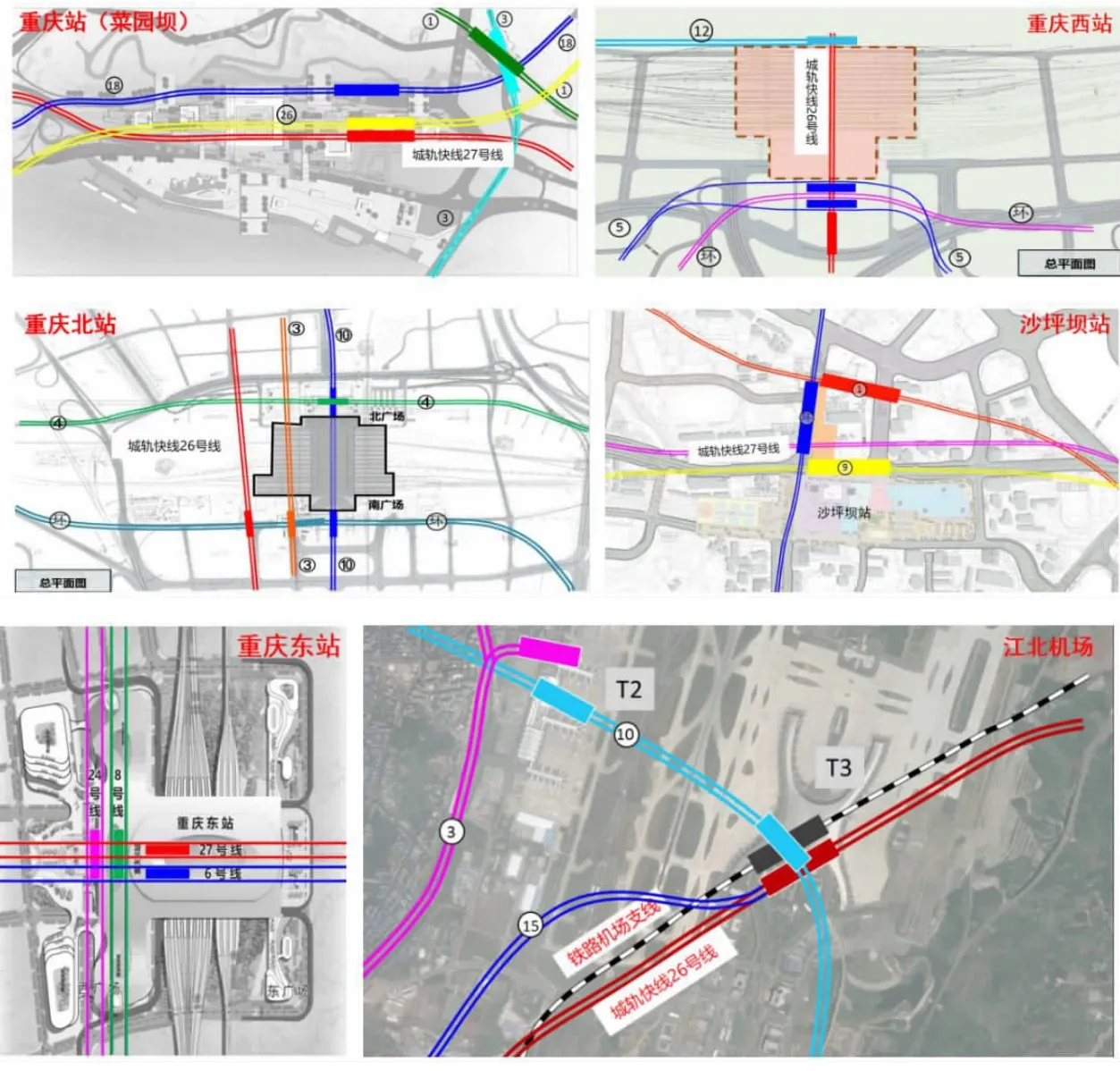

樞紐便捷換乘。按照“零距離”換乘要求,將城市軌道交通線路引入對外客運樞紐,實現中心城區6個主要客運樞紐站均有3條以上軌道線路接入[7]。合理優化站點周邊用地性質和開發強度,實現車站與城市空間高度一體化融合,提升城市出行效率,實現土地利用價值最大化,目前重慶東站已按照四網融合理念規劃建設。如表2所示。

運營組織協調。加快實施一卡通票制,推進國鐵、城市軌道安檢互信政策落實,最大程度便利乘客出行,實現“無縫銜接”。目前重慶北站已實現鐵路至軌道換乘單向免安檢,有效節省了乘客安檢排隊時間,提升樞紐運轉效率。如圖4所示。

圖4 主要對外客運樞紐軌道交通接入示意圖

表2主要對外客運樞紐軌道線路接入情況

6 結束語

都市圈一體化發展背景下,多層次軌道交通融合發展是大勢所趨。本文解析了巴黎、東京都市圈在軌道融合發展方面的經驗教訓,指出重慶軌道交通“四網”發展的現狀問題,提出功能互補、銜接高效、資源共享、運營一體”的融合思路,并結合重慶實際總結了“功能有機協調、通道資源整合、線路互聯互通、樞紐便捷換乘、運營組織協調”五大發展路徑,期望能為同類型城市群、都市圈軌道交通四網融合研究提供一定參考和借鑒。