基于楊家埠木版年畫元素的文創產品設計開發

王慧敏 孔斐

關鍵詞:楊家埠 木版年畫 民間藝術 傳承與發展 文創產品

中圖分類號:J524 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2022)02-0118-03

引言

楊家埠木版年畫流傳于山東省濰坊市,在明代洪武年間就已經具有了初步的工藝基礎,隨著不斷的發展,至清代乾隆年間,木版年畫到了商品化高度發展的繁榮時期。傳統年畫隨著現代社會的變革,其民俗基礎已經消亡,過去的習俗在這一代逐漸被淡去,木版年畫也從曾經實用的年畫變成了收藏的年畫。文章以楊家埠木版年畫藝術元素為基礎進行文創產品的設計開發,以期為年畫藝術找到一條順應時代潮流的發展道路,使其得以繼續流傳下去。

一、楊家埠木版年畫概述

楊家埠木版年畫發源于山東濰坊,其在畫風上具有淳樸、生動的特點,并擁有自己獨特的風格。楊家埠木版年畫在內容上豐富多彩,其中反映鄉村生活的年畫作品擁有濃厚的鄉村風味,色彩上夸張、豪放、強烈,線條上粗獷、不拘小節,帶有農民畫特有的味道。

(一)楊家埠木版年畫的前世今生

楊家埠位于山東省濰坊市寒亭區,楊家埠木版年畫起始于明初,興盛于清代乾嘉年間,至今已有600多年的歷史。

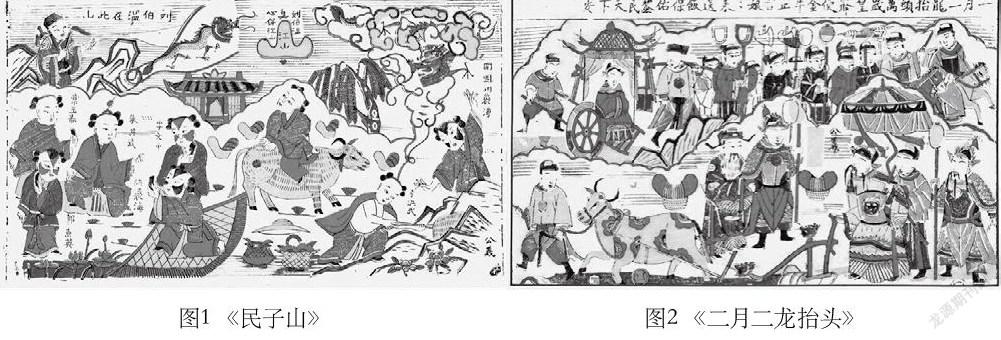

楊家埠年畫起源于明朝洪武時期,由于楊家埠楊氏舊家譜早在明末就已經消失,道光年間楊氏家譜中記載,楊氏祖先發源于四川省梓潼縣,并且在遷往山東之前,他們從事著佛經雕刻工作,這為木刻年畫奠定了技術基礎,再加上明初政治和儒學的影響,楊家埠木版年畫應運而生。通過對現存作品的查找和翻閱,如《民子山》(如圖1)和《二月二龍抬頭》(如圖2)等作品就非常符合明朝的政治風氣。

明初的雕塑藝術服務于多種祭祀活動和政治活動,這也成為了楊家埠年畫創作初期的兩大主題。明朝隆慶二年,由于自然災害,繪畫業受到嚴重破壞,楊氏先祖被迫遷往山東。

從清初到乾嘉年間,楊家埠年畫迎來其發展與繁榮,在咸豐時期創造出輝煌的成就。上百家美術館、上千種繪畫、大師出世,楊家埠年畫傳遍了中國大部分地區。此時,楊家埠年畫已經完全擺脫了初刻佛經的影響,主題更為廣泛。

近年來,濰坊政府加強了對非物質文化遺產代表性作品的保護與開發,先后成立了楊家埠木版年畫研究所、楊家埠旅游開發區和楊家埠民俗大觀園,并在北京舉辦了楊家埠木雕年畫與山東工藝美術展,使楊家埠年畫恢復了不少元氣。

(二)楊家埠木版年畫的制作工藝及流程

傳統上,楊家埠木版年畫的制作分為繪畫、雕刻和印刷三部分:(1)首先,用柳枝木炭條和香灰作畫,名為“朽稿”,在“朽稿”的基礎上完成正稿,繪制出線稿;(2)將線版(印整幅畫線條的版)粘貼在梨木版上雕刻,并將線版和色版(印顏色的版)分別雕刻;(3)用線版印出年畫的黑色輪廓,然后用“趟子”將紙在版上壓平,一次次印上不同的色彩。最后將印好的年畫掛起來晾干,再將年畫進行裝訂,制作成老版書的樣式。

二、楊家埠木版年畫的藝術特色及發展現狀

(一)楊家埠木版年畫的藝術特色

楊家埠木版年畫有著十分龐大的題材庫,它的創意來源于民間生活,作為一種節日的裝飾用品,應用范圍十分廣泛。楊家埠木版年畫有著北方農民特有的那份質樸和粗獷,它在技巧和色彩的運用上與農民的思想、審美、生活、風俗和信仰息息相關,因此,其藝術風格十分獨特,是兼具大眾審美和文化價值的一種民間藝術。

1.不受自然力的束縛:楊家埠木版年畫是農民自創的民間造型藝術,它用抽象、奇幻主義色彩和寄意的手法表現主題。在年畫中,根據主題需要對生活中的某些事物進行夸張,帶有一絲浪漫主義的色彩。

2.完整、飽滿、充盈、對稱的構圖:為了突出主題,強烈地感染大眾,木版年畫借鑒了主題畫在構圖中的布景安排,摒棄與創作主題無關的自然景物以突出表現人物活動,并將人物錯落有致地安排于平面布局中。

3.夸張、簡潔、粗獷、質樸的造型:按照農民欣賞的要求,對自然形象進行夸張、提煉和加工,創造出更加逼真、美觀、主題鮮明、適合裝飾的木版年畫。

4.色彩明艷、濃烈,豐富的裝飾:楊家埠木版年畫主要由紅綠、黃紫、黑白三組強對比色組成,形成了色彩明艷、裝飾豐富、迎合農民認知水平和鑒賞習慣的色彩特征。明亮強烈的色彩效果,能使日常實物煥然一新,刺激人們的情緒,激發人們的精神和士氣,此外,這種藝術表現形式具有高度的泛化性,色彩少,適合于低成本、大印刷量、效果好的要求。色彩使用上非常科學和嚴格,不僅強調清新強烈的對比效果,而且注重布局的平衡和色彩的協調,從而達到畫面明亮、豐富而不單調。

5.圖文并茂,突出主題:藝術家以圖畫形式吸收詩、風、畫來表達主題思想,發揮圖文并茂的優勢,圖畫與詩歌相匹配,更有利于表達主題思想和傳授知識。

(二)楊家埠木版年畫的發展現狀

在科技的不斷發展中和國外文化的沖擊下,居民建筑結構發生了翻天覆地的變化,年畫在現代化城市中失去了原有的實用價值。

這其中包含多方面的因素,雖然百節年為首,但現代居民生活節奏和生活方式的變化,導致了傳統的“年”之節日在不知不覺中慢慢淡化,使年文化遭到了嚴重的破壞。其次,隨著政治、經濟、文化等因素的影響,大眾的審美觀念也發生了改變,木版年畫的觀賞性已經慢慢褪去,其收藏價值占據了主導地位,不論年畫自身的價值如何,當其成為商品的時候,就必須遵循優勝劣汰的市場規律。最后,機械化生產的印刷品幾乎代替了傳統手工藝品,木版年畫的制作技巧和精髓難以得到傳承,這直接影響了楊家埠木版年畫今后的發展和生存。

楊家埠木版年畫發展至今,逐步由大眾欣賞的藝術變成了少數人欣賞的藝術,年畫藝術也漸漸難以找到其發展和生存的土壤,如果木版年畫不能應世而變,終將在時代發展的洪流中變成令人懷念的歷史。

三、基于楊家埠木版年畫元素的文創產品設計展開

通過對文創產品的市場調查和分析,總結同類產品的優缺點,從而進行相應的設計思路、概念的整理以及對功能和消費者的定位。

(一)設計調研

近年來,國內掀起了一波又一波的文化潮流,文化創意產品也受到了越來越多人群的重視,市面上的文創類產品也層出不窮,然而,在產品的形式、檔次和系列等方面存在諸多問題。

1.產品形式雷同:目前市場上文化創意產品大致分為典藏復仿品和創意紀念品,典藏復仿品在原則上須嚴格忠于文物原貌,是高精度的復制品;創意紀念品經過對文物元素的提取后,再加以適當的創作、變化和加工,與各品類產品相融合。當前不同博物館之間的文創產品形式大同小異,除了標志上的明顯區別,其功能、材質、品類等方面都極為相似,缺乏獨立創新的意識,難以體現不同文物之間的地域差異和文化特色。

2.產品檔次兩級分化嚴重:市面上的文創產品存在高低價位兩級分化嚴重的現象。低價位產品因成本受限,做工粗糙,種類較少,能吸引人的文物和元素極少;高價位產品往往是高精度制作的復制品,制作精細,價格昂貴,只適用于收藏或者禮贈。

3.產品難成系列:雖然近幾年諸多大中型博物館日漸重視文化創意產品的開發,但大部分文創產品的整體規劃意識還不夠,產品與產品之間缺少協同的關聯,獨立產品頗多,以致于產品難成系列,對消費者二度消費的吸引力也大大減弱,不利于品牌的宣傳和推廣,也更難實現對主題元素更深層次的挖掘。

(二)木版年畫文創的定位

近幾年,文化創意產業極速發展,與一般創意產品的區別就是其文化內含,即其既具有商品所具有的物質屬性,同時又具有其他商品所不具備的精神屬性。好的文創產品不是文化與商品的簡單疊加,而在于產品的構造、外形、顏色、用途等各方面都能毫無違和地融入到中國文化之中去。

用戶需求不同,選購文創產品的意圖也不盡相同,消費心理的細微差距,決定了消費者不同的購買行為。一些用戶認為,文創產品買的就是情懷,并不會過多的要求產品的品質,而會更加注重產品帶來的收藏意義;另外,一些用戶在注重情懷的同時,會在做工、色彩、包裝等方面有較高的要求,本人比較贊同后者,因此木版年畫文創系列產品應在各個方面都追求精致,在選材方面,也應使用與之相應帶有古典氣息的木材;目標用戶針對消費能力稍弱的青年和青少年;其中紋樣元素應以傳統木版年畫原有的圖案為基礎來簡化,再根據楊家埠木版年畫所體現的藝術特點來進行適當的創作,但不能隨意改變,須保持原有的神態。

(三)設計主題——“年趣”

楊家埠木版年畫與“年”文化之間的聯系是最為緊密的,也始終是為“年”這一節日服務的,如何使年文化以趣的形式重新煥發生機,正是年趣這一主題所要體現的。

1.設計主題之“年”:每年春節,家家戶戶都要在打掃過的庭院、臥室、窗戶、門和爐子上以及庭院中的神龕上貼上嶄新的年畫。年畫作為一種古老的民間藝術,不僅為過年創造了節日氣氛,也是為向上天祈禱。紙馬作為神靈崇拜進入新年習俗,成為木刻年畫的原型。宋代有“鐘馗、財馬、回頭鹿馬”等幾種紙馬,有避邪的內容和祈禱的意義。所有對生活的渴望和期待,比如生活富足、家庭安樂、風調雨順、仕途得意、生意興隆、天下太平、老人長壽、小兒無疾、諸事吉順、出行平安等,都在年畫上。年畫中另一層民俗內容是在張貼上,民俗學是一種普遍的生活規律和文化規范,任何人都不能違背,它對年畫張貼的時間、地點、位置和年畫內容都有嚴格的規定。

木版年畫從始自終是為“年”這一節日服務的,年是年畫的依托,年畫是年的精髓。因此,取“年”的含義作為設計主題的本質。

2.設計主題之“趣”:從走從取,快步趨之,積極向前,必有所取。趣是中國古典美學中的一個術語,它指人們的審美理想和興趣,其中包括對這個過程的興趣,以及對美的認識、深入了解和追求。在這種趣的連接下,藝術創造者和鑒賞者之間有了溝通的通道,產生了一定的共鳴和審美標準,因此,“趣”的概念同時影響著創作和鑒賞。在年畫創作中,老藝術家的趣在年畫中體現出來,從而構成了年畫的藝術趣味。藝術家通過對現實生活的審美感受和體驗,并加以自我改造、提煉、融合和加工來表達年畫的藝術趣味。因此取“趣”之意作為“年”之輔助,年趣二字由此組合為設計主題。

(四)設計概念的提出

文創產品的消費對象以年輕人群為主,可再將其細分為青年和青少年,因此將針對這兩類人群設計兩種不同品類的產品。

首先對于青少年來說,其消費能力較弱。文創產品對于青少年來說是以了解木版年畫的歷史和文化內涵為目的,使青少年群體中形成對非物質文化遺產的保護和傳承意識。因此將設計一套模擬木版年畫制作過程的模具,讓青少年在接觸年畫制作的過程中產生深入了解年畫藝術的興趣,以達到對年畫藝術的宣傳目的,此設計命名為“小小年畫家”。

相較于青少年而言,青年群體的消費能力有所提升,除了生活必需品以外,還會為了提高生活品質購入一些非必需品。不少年輕人喜歡做手帳來記錄自己生活的瑣碎,因此這一品類將設計一本筆記本及周邊,再體現實用價值的基礎上,提高生活的品質,培養一定的文化素養,此設計命名為“木刻記”。

四、設計方案分析及成果展示

通過對產品的造型、材料、色彩、功能的思考設計出符合當前人們認可并接受的產品并對其進行分析,并對設計成果進行展示。

(一)方案分析

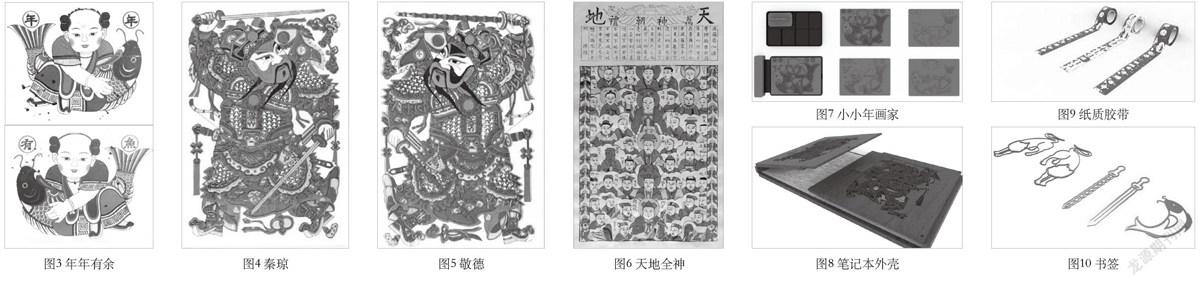

1.“小小年畫家”:此產品的設計靈感來源于木版年畫的制作過程,以傳統年畫年年有余(如圖3)的形象原型來制作線稿版和色版。

此設計模擬傳統年畫制作過程,采用雕版印刷的方式,制作一套縮版模具。造型上保留傳統雕版印刷的形象,基本上還原楊家埠傳統木版年畫的制作過程。產品分為調色盤、線版、色版和“趟子”等部分,所有部分采用硅膠材質,既降低成本,也易于清洗和保存。

2.“木刻記”:此系列產品靈感來源于最早的年畫“門神”,秦瓊和敬德(如圖4、5)作為民間信仰中守衛門戶的神靈,人們將其貼于門上,用來驅邪避鬼、衛家宅等,是我國深受民間大眾歡迎的守護神。此系列產品以門神的形象為設計元素設計一本筆記本,筆記本的造型也以古代四合院的大門為基礎設計成左右開合的造型,門神形象位于大門兩側。

接下來以膠帶和書簽作為輔助物件,膠帶靈感來源于傳統年畫天地全神(如圖6),天地全神包含了天、地、人、鬼神以及儒、釋、道三教等民間諸神,古代民間有敬天禮地的風俗,尤其是逢年過節會設天地神位,燒香供奉,以祈禱來年風調雨順、豐衣足食。書簽則從楊家埠木版年畫較為經典的作品中選取部分結構簡單、線條流暢的圖形作為書簽的輪廓,比如門神秦瓊手中的劍、年畫《年年有余》中的魚等。

筆記本采用木材,既有木版年畫的傳統特征,又能給人一種書香氣息,符合傳統木版年畫的特質,書簽的材質則用金屬,顏色為古銅色,照應筆記本的材質,也不會顯得太突兀,膠帶紙材質為美紋紙。

(二)三維建模

三維建模部分采用Rhinoceros軟件,首先要確定產品的尺寸,建出草模,然后根據最終效果圖來精化細節部分,建出最終模型;平面部分運用Photoshop軟件,提取原有木版年畫中的紋樣元素,進行適當的變化和創作,繪制出最終圖案。

(三)成果展示

1.“小小年畫家”:“小小年畫家”針對青少年消費群體,設計了“小小年畫家”(如圖了)系列縮版模具,這套模具包括盛放顏料的色盤、色盤里放有“趟”平紙的“趟子”、一稿線版、三稿色版以及放置線版和色版的平臺。將紅、黃、藍、黑四色顏料分別置于色盤格子之中備用,首先將線稿放于平臺凹槽內,用毛筆將黑色顏料刷在線版上,將紙輕輕鋪在線版上,并用左側帶有吸鐵石的硅膠塊壓緊,再用“趟子”將紙在版上壓平,印好先線稿后,按照上述方法分別蘸取紅、黃、藍三種顏料將不同顏色印在紙上,最后將年畫晾干,就完成了年畫的制作。

這套縮版模具的所有部分均由硅膠制成,方便拿取、清洗和保存的同時,也節約了成本,能夠更好更快地在目標群體中普及。青少年在體驗的過程中,不僅能體會到年畫制作的樂趣,更能產生了解木版年畫的興趣,這對楊家埠木版年畫非物質文化遺產的傳承和保護有著重要的意義,也能有效地帶動商業經濟的發展。

2.“木刻記”:“木刻記”系列筆記本及其周邊分別對門神和天地全神等形象進行了提取,并在此基礎上進行了適當的創作,筆記本(如圖8)與門的造型相類似,左右兩側分別是鏤空的秦瓊和敬德形象,保留了年畫貼于大門兩側的習俗,膠帶紙(如圖9)將天地全神的形象完全保留,分別以紅、黃、綠三色作為膠帶底色,保留了木版年畫色彩明艷濃烈的藝術特點,書簽(如圖10)則采用了年畫中魚、銅劍等次要形象進行提取創作,在“木刻記”整套產品中起到畫龍點睛的作用。

青年群體的消費需求不僅僅停留在物質層面上,他們更加注重精神層面的需求。精神消費者需要的是一種特定的心理感受和特定的精神意義,每一種特定的心理感受和精神意義需要有特定檔次、特定價格、特定品牌地位的商品才能滿足,彼此不能替代。這些商品在物質形態上可能是一樣的,但是商品中包含的精神意義、心理感受是不一樣的。市面上筆記本的種類和數量繁多,但“木刻記”筆記本中所承載的文化內涵和精神內涵是不可替代的。

結語

隨著現代社會的變革,傳統年畫逐漸出現了瀕危的局面,純手工制作的木版年畫變成了工業化機器制作的木版年畫,在城市化進程的推進過程中,民居建筑格局也發生了非常大的變化,傳統年畫失去了生存的土壤,只能在傳統文化愛好者和收藏家之中尋到蹤跡。與此同時,在全球化的影響之下,現代人的審美標準和審美傾向也發生了極大的變化,如果木版年畫不能應世而變來適應如今市場的需求,就會逐漸從我們的生活中淡去,變成博物館里的標本。我們應該積極地突破傳統文化的“神壇”形象,拉近木版年畫民俗文化與現代生活的距離,在保有傳統文化特色的同時,使木版年畫文化煥發出屬于當今時代的審美特征。

1451501705337