隴南市苦蕎品比試驗初報

孟總彥,田金全,王鳳林,蘇彥平,焦永德,楊小江,李旭霞

(甘肅省隴南市農業技術推廣總站,甘肅 隴南 746000)

隴南市位于甘肅省南部,與四川、陜西2 省毗鄰,氣候屬亞熱帶向暖溫帶過渡區,境內高山、河谷、丘陵、盆地交錯,氣候垂直分布,地域差異明顯,農作物品種資源豐富,優質農產品種類繁多。苦蕎是隴南市傳統農作物之一,近10 年來,由于當地品種退化嚴重,加之新品種更新緩慢,良種化程度低,產量不高,經濟效益差。為了逐步改變隴南苦蕎種植落后的現狀,達到優化品種結構、提高苦蕎種植標準化程度、擴大苦蕎種植面積、提升苦蕎綜合生產能力的目的,2020 年4—12 月,隴南市農業技術推廣總站依托《隴南市萬畝綠色苦蕎生產基地建設》項目,從省內外引進10 個優質、高產苦蕎新品種進行品比試驗,旨在篩選出適宜隴南市種植的苦蕎品種進行大田推廣應用。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗設在隴南市武都區黃坪鎮李峽村,屬川旱地,土地平坦,肥力中等,海拔1 600 m,年降雨量600 mm 左右,年平均氣溫17.1 ℃,全年無霜期200 d。前茬作物玉米收獲后進行秋翻曬垡。施“天康源”微生物復合肥1 800 kg/hm2。

1.2 供試品種

從山東農業大學、貴州省蕎麥工程技術研究中心、貴州師范大學蕎麥產業技術研究中心等科研院所引進苦蕎新品種10 個,分別是貴米11 號、貴米13 號、川蕎1 號、通苦1 號、云苦3 號、云蕎1 號、貴黑米15 號、六苦2017、貴金苦1 號、定苦1 號,武都苦蕎為對照(CK)。

1.3 試驗設計

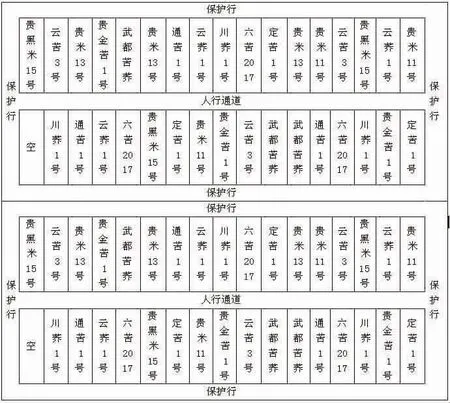

采用單因素隨機設計,每個品種為1 個處理,共11 個處理,3 次重復,共33 個小區。小區寬5 m、長6 m,面積30 m2。小區間隔50 cm,人行道60 cm,小區外保護行80 cm(圖1)。

圖1 品比試驗小區示意圖

1.4 播期

于2020 年6 月28 日播種。

1.5 整地播種

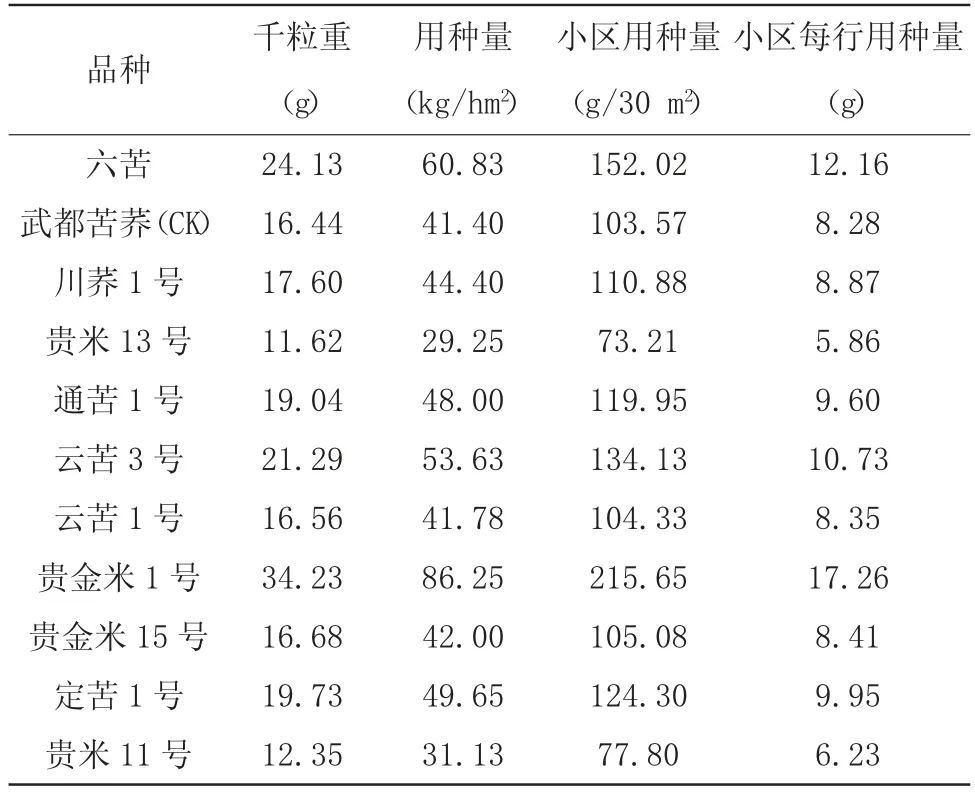

播前把肥料撒在地表,用旋耕機耕翻,打碎土塊,清理雜物,平整地塊,做到地平土細。采取條播的方式播種。每小區播15 行,行距20 cm,播幅20 cm。按照千粒重、發芽率80%、210 萬株/hm2算出小區用種量,再用小區用種量除以播種行數為每行用種量,小區用種量如表1 所示。播種時用鋤頭在地面劃出20 cm 寬、4 cm 深淺溝,把種子均勻撒在溝內,然后覆土3~4 cm。

表1 品比試驗小區用種量

1.6 田間管理

在2~3 片真葉期(苗高6~8 cm 時)進行第一次人工鋤草,達到壓肥、松土、除草的目的。在7~9片真葉期進行第二次人工鋤草,達到除草、培土、防倒伏的目的。

1.7 適時收獲

苦蕎的籽粒2/3 變為黑褐色時苦蕎已成熟,要及時收獲。武都苦蕎于9 月15 日收獲,定苦1 號于9 月17 日收獲,蕓蕎1 號于9 月18 日收獲,通苦1號、蕓苦3 號、川蕎1 號于9 月20 日收獲,貴黑米15 號、六苦2017 于9 月22 日收獲,貴米11 號于10月5 日收獲,貴米13 號于10 月8 日收獲,貴金苦1號于10 月21 日收獲。收獲后在田間堆放5~10 d進行脫粒和晾曬。

2 結果與分析

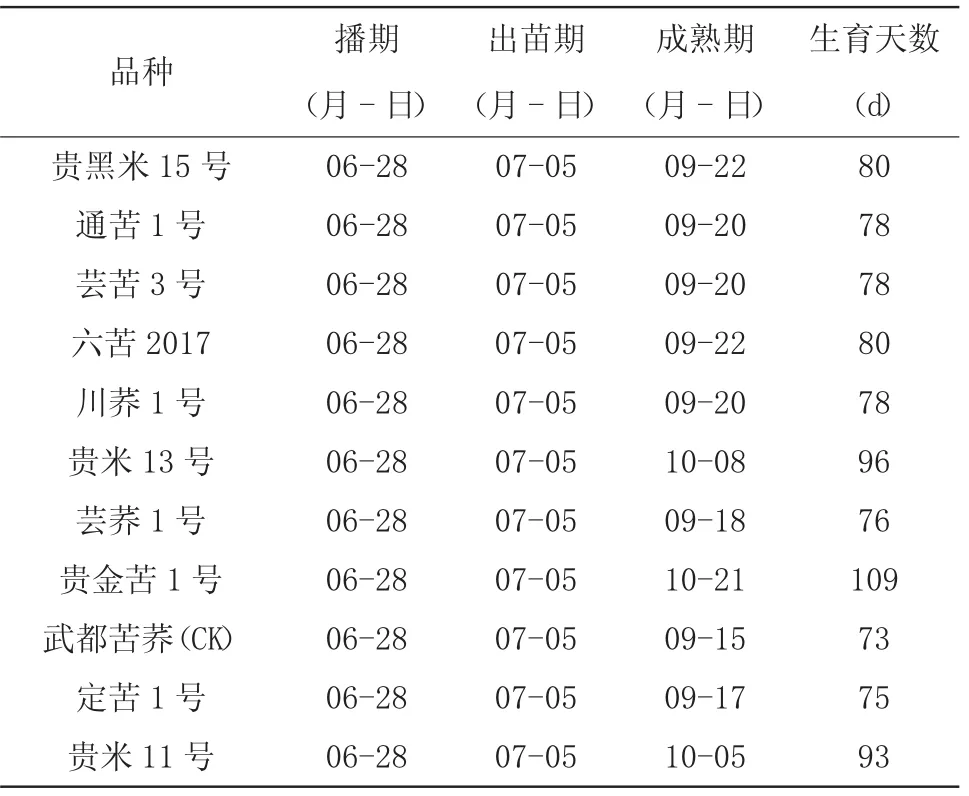

2.1 生育期

從表2 可以看出,10 個引進苦蕎品種生育天數均比武都苦蕎(CK)長,武都苦蕎生育期73 d,引進品種為75~109 d,最長為貴金苦1 號,生育天數達109 d,比武都苦蕎(CK)多36 d;定苦1 號生育天數最短,比武都苦蕎(CK)多2 d。個,較武都苦蕎(CK)多4.3 個;其次為貴米11 號,為12.8 個,較武都苦蕎(CK)多2.6 個;分枝最少的是貴金苦1 號,為8 個,較武都苦蕎(CK)少2.2 個。千粒重最重的是貴金苦1 號,為34.23 g,較武都苦蕎(CK)多17.79 g;其次為六苦2017,為24.13 g,較武都苦蕎(CK)多7.69 g;最輕的為貴米13 號,為11.62 g,比武都苦蕎(CK)少4.82 g。貴黑米15 號、川蕎1 號、蕓蕎1 號籽粒均為黑色,貴金苦1 號、武都苦蕎籽粒均為黑褐色,通苦1 號、蕓苦3 號、六苦2017、貴米13 號、定苦1 號、貴米11 號籽粒均為灰色。

表2 物候期

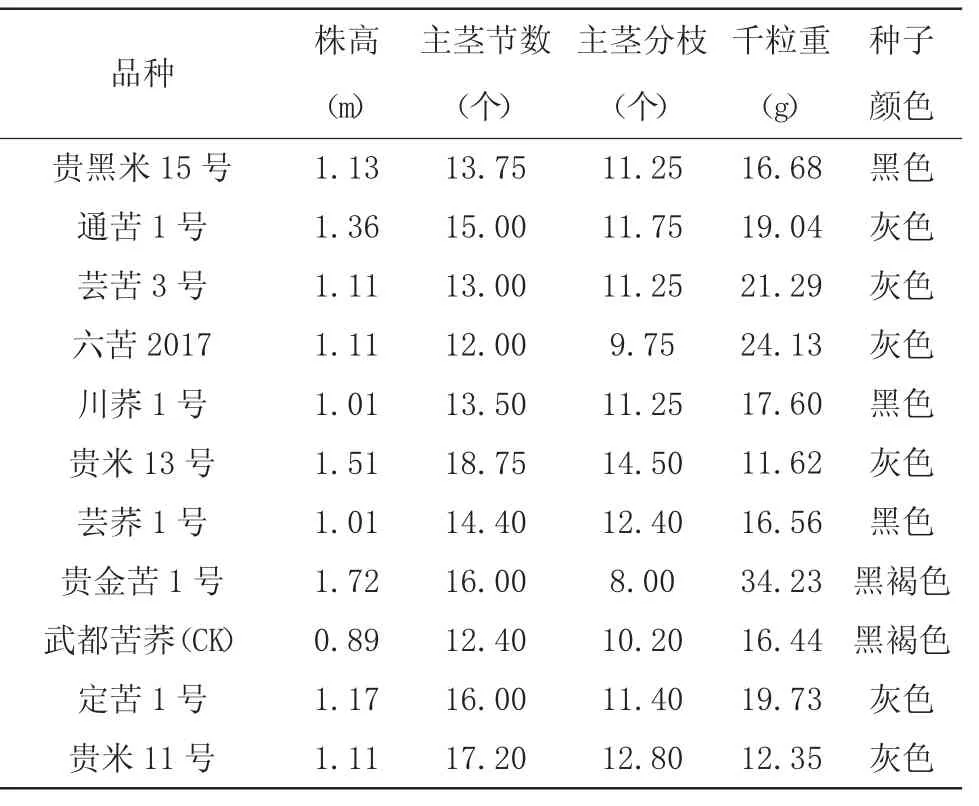

2.2 株植及籽粒性狀

從表3 可以看出,株高以貴金苦1 號最高,為1.72 m,較武都苦蕎(CK)高0.83 m;其次是貴米13號,為1.51 m,較武都苦蕎(CK)高0.62 m;通苦1 號株高1.36 m,較武都苦蕎(CK)高0.47 m,居第三位;川蕎1 號和蕓蕎1 號最低,均為1.01 m,但仍比武都苦蕎(CK)高0.12 m。10 個品種主莖節數最多的是貴米13 號,為18.75 個,較武都苦蕎(CK)多6.35個;其次為貴米11 號,為17.2 個,較武都苦蕎(CK)多4.8 個;最少的為六苦2017,為12 個,較武都苦蕎(CK)少0.4 個。分枝最多的是貴米13 號,為14.5

表3 株植及籽粒性狀

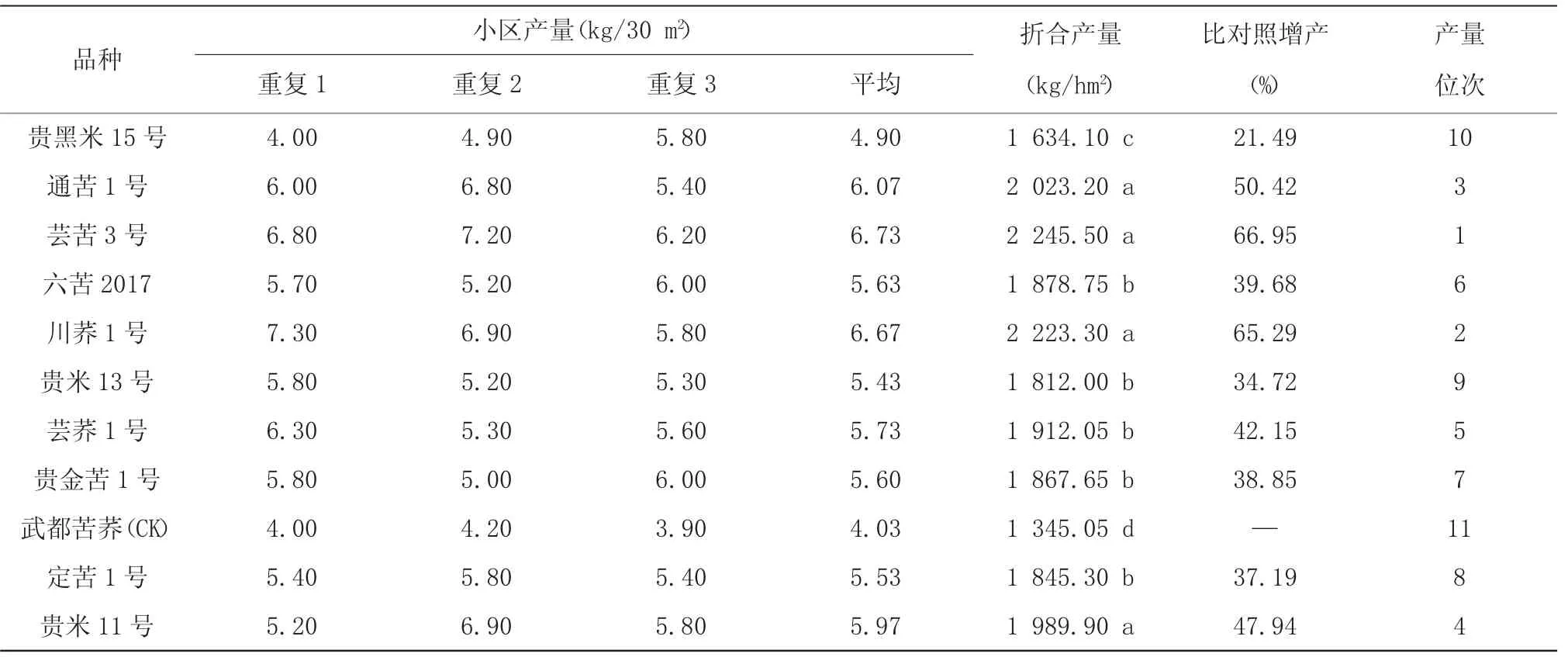

2.3 產量

從表4 可以看出,10 個引進品種產量均高于武都苦蕎(CK)。其中,蕓苦3 號產量最高,折合產量2 245.5 kg/hm2,較 武 都 苦 蕎(CK) 增 產900.45 kg/hm2,增產率達66.95%。其次為川蕎1號,折合產量2 223.3 kg/hm2,較武都苦蕎(CK)增產878.25 kg/hm2,增產率達65.29%。通苦1 號居第三位,折合產量2 023.2 kg/hm2,比武都苦蕎(CK)增產678.15 kg/hm2,增產率50.42%。產量位居前3 的蕓苦3 號、川蕎1 號、通苦1 號與武都苦蕎(CK)均存在顯著差異,蕓苦3 號、川蕎1 號、通苦1 號3 個品種之間差異不顯著。

表4 產量調查結果

3 結論

試驗結果表明:引進的10 個苦蕎品種折合產量位居前3 位的是蕓苦3 號、川蕎1 號和通苦1號。3 個品種生育期均為78 d,屬中早熟品種。蕓苦3 號株高1.11 m,川蕎1 號株高1.01 m,通苦1 號株高1.36 m,3 個品種株高適宜,無病蟲害發生,綜合性狀好,可作為大田主推品種進行推廣應用。