山西省畜禽養殖糞尿及養分含量時空分布特征

胡雪純,解文艷,馬曉楠,周懷平,楊振興,劉志平

(山西農業大學 資源環境學院/省部共建有機旱作農業國家重點實驗室(籌),山西 太原 030031)

山西省的自然地理環境具有畜牧業發展的天然優勢,通過多年持續的建設,全省畜牧業取得了長足發展,畜產品從百姓節日才可以吃到變為餐桌的日常食物[1]。經過多年發展,山西省涌現出一批先進市縣,一批畜牧龍頭企業,創造了“懷仁羔羊肉”、“呂糧山豬”等馳名品牌[2-3]。隨著農業規模化和集約化程度的不斷提高,不規范的畜禽養殖過程中產生的糞尿對環境造成一定程度的影響,若缺乏有效處理,會給生態環境帶來極大的危害[4-5]。因此,系統分析山西省畜禽養殖污染變化時空分布規律,對畜禽養殖業及農業可持續發展意義重大。

目前關于畜禽糞尿污染負荷估算、時空分布及預測等方面的研究已有諸多報道。侯世忠等[6]根據山東省各市2010年初、年末畜禽存欄平均數,估算了各市和全省畜禽養殖業糞便產生量,并對由此產生的環境效應進行了評價;鄭莉等[7]量化分析了山東省作物糞污養分需求量、畜禽糞污養分供應量,將不同畜種產生的畜禽糞便量統一換算為豬糞當量,計算各市畜禽糞污土地承載力指數,分析山東省畜禽糞污土地承載力的時空變化特征;陳國和等[8]分析了2000—2016 年浙江省10 個地區畜禽養殖業的時空變化特征、糞尿產生量、氮磷產生量以及對土地環境的影響,評估各地區農用地對畜禽養殖糞尿的承載情況;張靖雨等[9]研究了安徽省2009—2018年畜禽養殖數據,估算畜禽糞尿產生量及其主要污染物含量的變化,分析了安徽省不同種類畜禽養殖糞尿養分時空格局及演化特征。

目前,針對近年來山西省內畜禽糞尿資源已有如下研究。張建杰等[10]分析了1978—2012年山西省畜禽養殖量的變化特征,從時空維度評價了山西省畜禽糞尿資源量及其環境風險;李向陽等[11]簡述了2010—2016 年山西省畜禽養殖業發展現狀,針對畜禽養殖業對生態環境的影響進行了分析;李丹陽等[12]估算了2016 年山西省畜禽糞污的產生量和負荷量;郭彩霞等[13]研究基于農牧生產系統養分平衡的方法,測算了山西省縣域尺度的畜禽糞污土地承載力。但對于山西省1987年后有確切數據依據的畜禽養殖糞尿及養分含量時空分布特征還未研究。

本研究利用山西省畜牧業統計年鑒數據分析山西省1987—2019 年的畜禽養殖情況及時空分布特征,采用生態環境部推薦的排泄系數法估算糞尿排放量,同時對山西省畜禽養殖污染時空演變規律進行分析,旨在為山西省畜禽糞尿養分資源利用和畜禽養殖業科學發展提供數據參考。

1 材料和方法

1.1 試驗地概況

山西省位于黃河中游,黃土高原東部。轄區地理坐標為北緯 34°34′~40°44′,東經 110°14′~114°33′。總面積15.67萬km2,東有太行山,西有呂梁山,山區面積約占全省總面積的80%以上,冬無嚴寒,夏無酷暑,是國際上公認的優良畜牧業生產地區。下轄11個地級市,119個縣級行政單位(23個市轄區、11 個縣級市、85 個縣)。畜牧業是山西省現代農業的重要組成部分。

1.2 試驗方法

數據來自1987—2019 年《山西統計年鑒》公布的山西省及各地市畜牧業生產情況統計資料,具體包括全省及各地市牛、豬、家禽每年末的存欄數和出欄數,所用數據截止時間為2019 年底。所用到的參數來自國內外的文獻資料并結合實際情況,包括畜禽的飼養期、畜禽糞便日排泄系數、畜禽糞尿中污染物平均含量系數、畜禽糞便產氣系數和畜禽糞便豬糞當量系數等[14-15]。

1.3 數據分析

糞便產生量計算公式[16]如下。

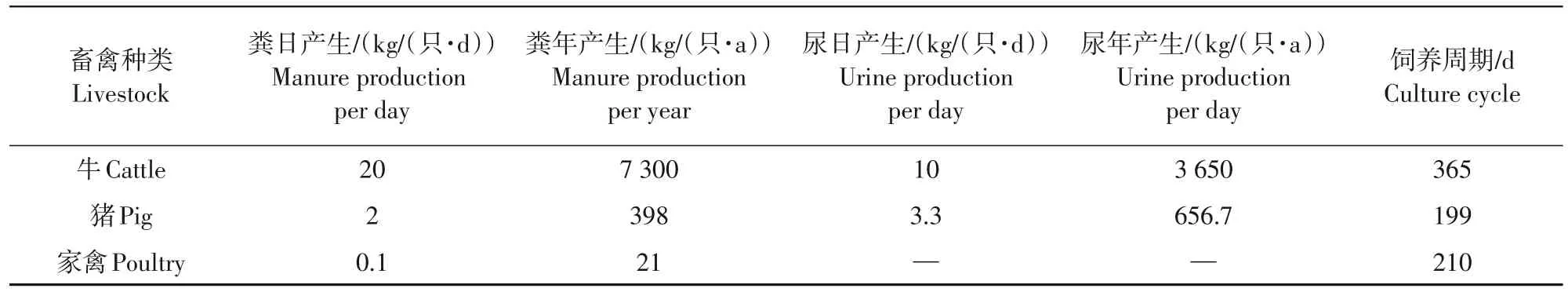

式中,Q為畜禽糞便產生量(kg);N為飼養量(萬只(頭));T為飼養周期(d);P為畜禽糞便日排泄系數(kg/d)(表1)。

表1 山西省不同畜禽養殖糞污排泄系數Tab.1 The excretion coefficient of manure from different livestock and poultry breeding in Shanxi province

山西省各類畜禽的生長周期:豬的平均飼養期為199 d,以出欄量作為飼養量;牛的飼養期大于365 d(按365 d 計),以年底存欄量為飼養量;家禽的平均飼養期為210 d,以年末存欄只數計算。

式中,A為畜禽糞便中污染物量(kg);m為畜禽糞便產生量(t);c為單位質量畜禽糞便污染物含量(kg/t)。

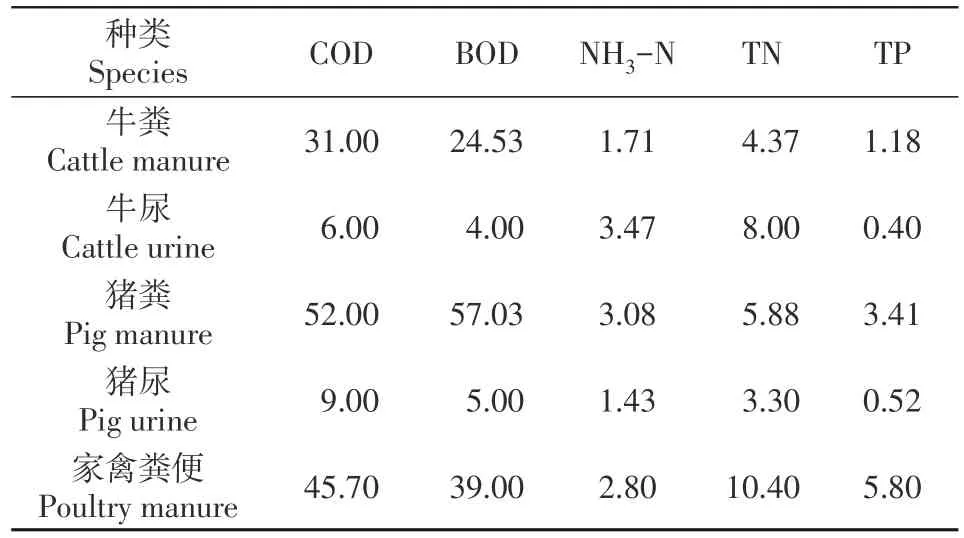

通過查閱近年來多位學者的研究成果[17-20],本研究篩選的新鮮畜禽糞尿中污染物的平均含量系數如表2所示。

表2 畜禽糞尿中主要污染物平均含量Tab.2 Average content of main pollutants in manure and urine of livestock and poultry kg/t

2 結果與分析

2.1 山西省1987—2019年畜禽養殖業變化特征

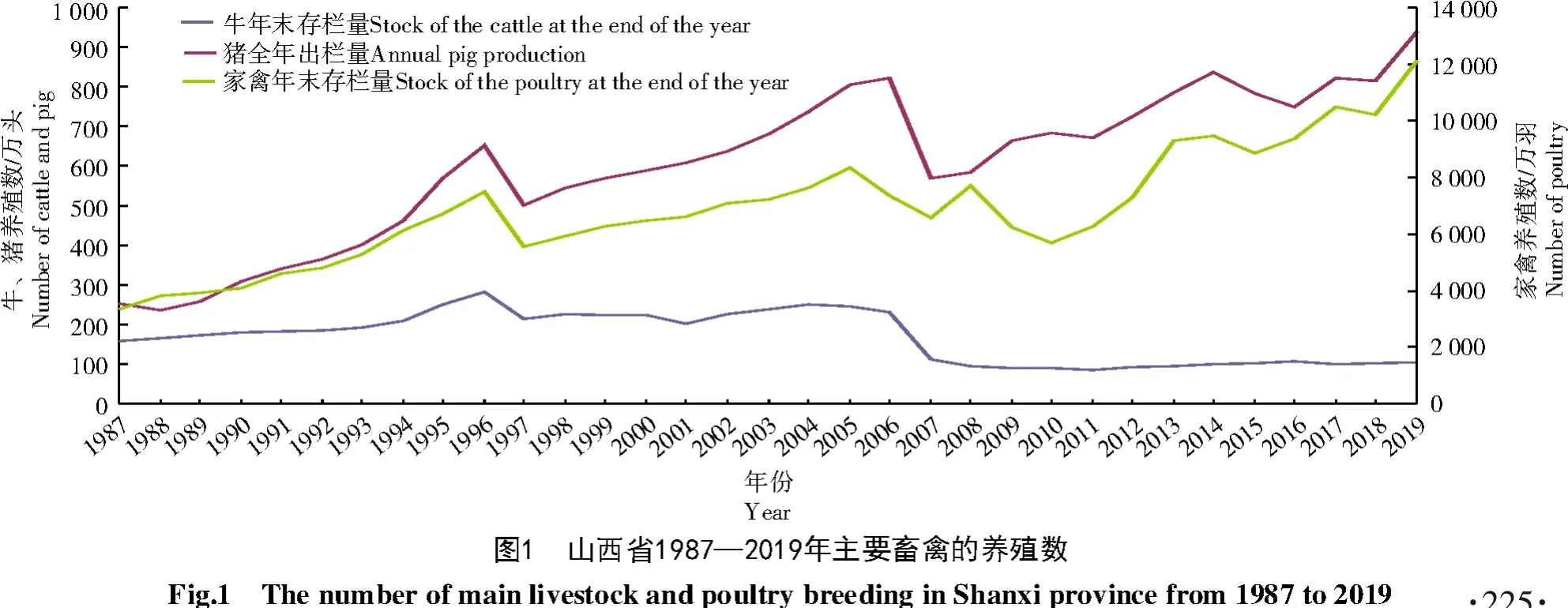

從圖1可以看出,2019年山西省豬全年出欄量939.9 萬頭,達到歷史新高,與1987 年相比增加了271.9%;家禽年末存欄量12 128.95萬羽,達到歷史新高,與1987年相比增加了262.3%;牛年末存欄量為103.89萬頭,與1987年相比減少了33.9%。由圖1可知,1987—1996年是山西畜牧業全面快速發展的時期,這一階段主要是貫徹黨的十一屆三中全會的路線,執行改革開放的方針,在畜牧業所有制方面推行了聯產承包責任制,鼓勵和支持農民發展家庭畜牧業,山西省各畜禽養殖量增長趨勢穩定,增長趨勢較快的是豬和家禽,在此期間,牛的養殖開始有了一定的發展;1997—2006 年,隨著生產規模的不斷擴大,山西畜牧業從以數量增長為主逐步轉向以提高質量、優化結構和增加效益的結構調整發展階段,這一時期豬和家禽的養殖有了進一步的發展,牛的養殖量保持穩中有增的趨勢;2007—2014 年,進入發展方式轉變期,由傳統畜牧業進一步向商品畜牧業發展,隨著農業機械化的快速發展,用于役用的牛大幅減少,受市場的影響,牛的養殖數量開始減少,而同時在肉、蛋、奶等畜牧產品消費需求的拉動下,豬和家禽的養殖在此階段得到了快速發展[21]。2015—2018 年期間由于受環保政策(山西省汾河流域生態修復與保護條例[22]、“煤改氣”、“煤改電”工程)、非洲豬瘟、禽流感和雞飼料價格不斷上漲的影響,豬和家禽養殖規模水平稍有降低,到2019年恢復增長[23-24]。

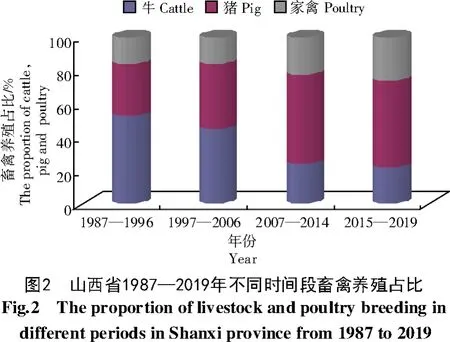

由于豬的養殖在畜禽養殖中占據著很大的比例,因此,本研究中將牛、家禽的養殖數量換算為豬當量數來衡量畜禽養殖的數量和密度,以便不同畜禽種類之間進行比較。即將其他畜禽按一定關系折算成豬的數量,按照100 頭豬相當于30 頭牛、2 500 只家禽計算[16],則山西省不同時間段畜禽養殖占比如圖2所示。

由圖2 可知,從主要畜禽的豬當量看,2007—2014、2015—2019年中山西省畜禽養殖中豬的貢獻最大,均超過了50.0%,其次為牛,最后為家禽,說明豬肉是現代山西人民餐桌上最主要的肉類產品,這與豬飼養周期相對較短、飼養成本較低有關。而近30 a 來牛的占比呈下降趨勢,從52.9%降至21.8%。豬、家禽占比呈上升趨勢,這可能與農業機械化水平提高、飼養牛的難度大、成本高、周期長有關。

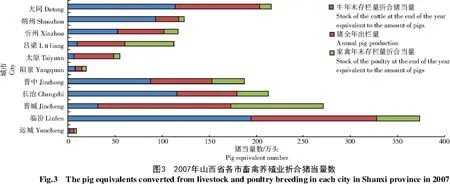

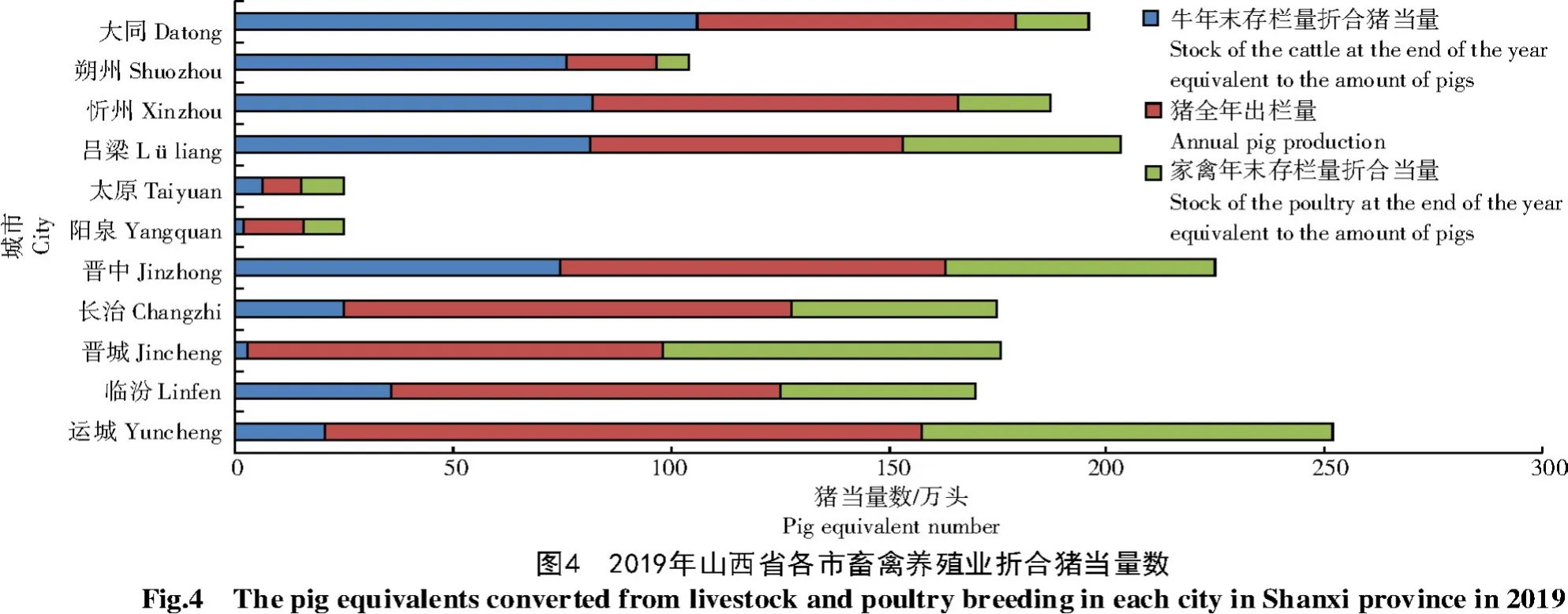

在空間上,從圖3、4可以看出,在2007—2019年,山西省北部地區一直是牛的主要養殖區域,西南部和南部區域牛養殖規模縮小,晉西北地區(呂梁市)逐漸發展牛養殖業;豬和家禽的養殖在2007—2019 年均主要集中在晉南、晉東南地區;2007年運城市畜禽養殖量居全省末尾,但2019 年運城市的豬全年出欄量和家禽年末存欄量分別為137萬頭、2 833.6 萬羽,位居全省首位,這可能與之前運城市重點發展種植業,不發展養殖業有關。

2.2 山西省1987—2019 年畜禽養殖糞尿產生量時空變化特征

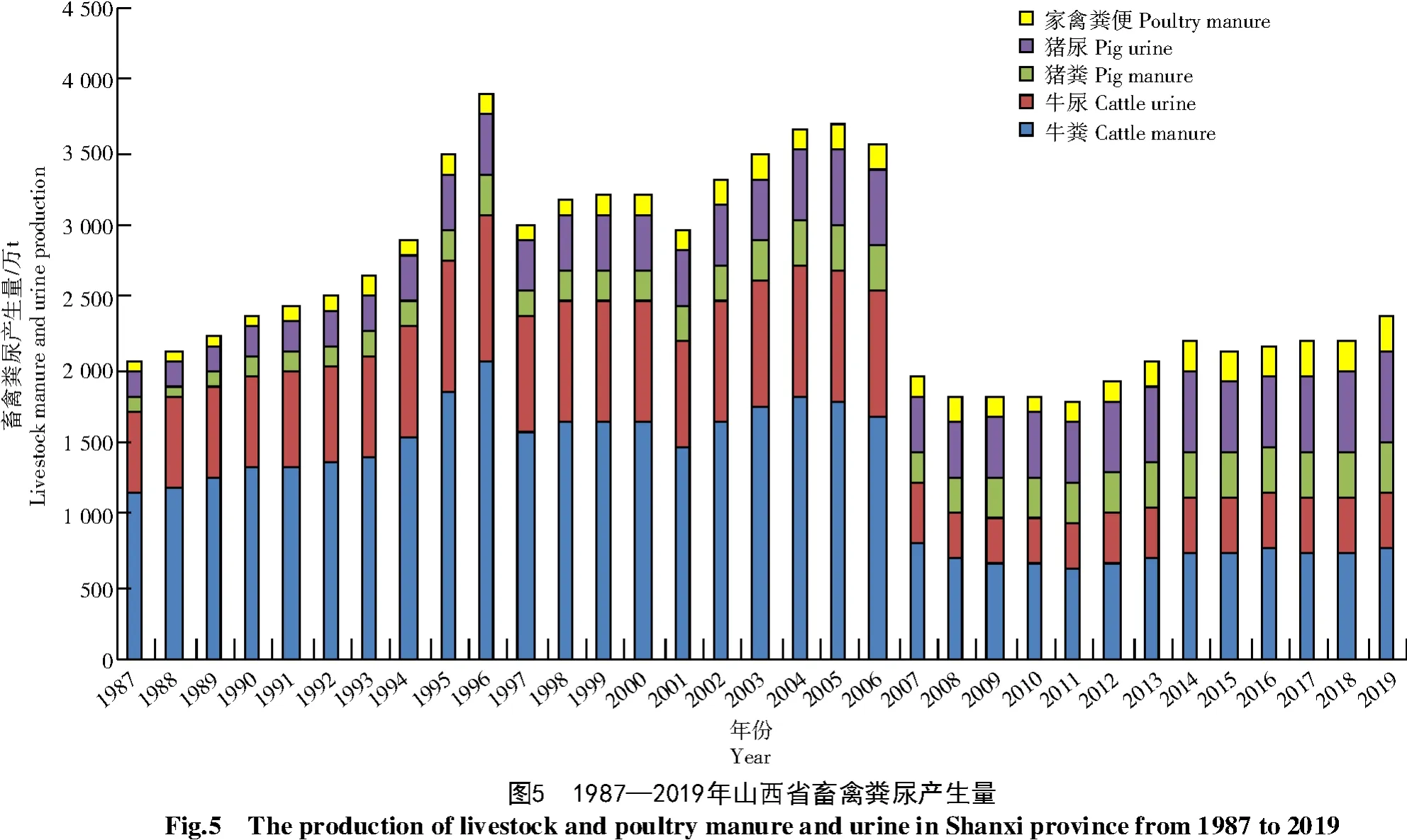

由圖5可知,1987—1996年糞尿產生總量增長迅速,在 1996 年達到 3 922.6 萬 t;1997 年突然下降至3 000.5萬t,比1996年減少了23.5%,之后又恢復增長,在 2005 年達到了 3 709.5 萬 t,與 1996 年基本持平;2006—2007 年由于養殖結構的調整,畜禽糞便、尿液產生總量出現急劇下滑,在2007年下降至1 951.7 萬t;之后保持平穩增長狀態,在2019 年達2 383.0 萬 t,較 2007 年增長 22.1%。由表 1 可知,不同糞尿類別產生量差異較大。牛糞產生量最大,在1987—2006 年這 20 a 間平均年產生量 1 553.7 萬 t,占比為51.8%;在2007—2019年牛糞年平均產生量為715.0 萬t,占比為35.2%,養殖量平均為97.9 萬頭,按豬當量計為490.0 萬頭,而豬養殖量平均為740.7萬頭,雖然牛養殖量占豬養殖量的66.1%,但牛糞年平均產生量是豬糞的242.5%;家禽類養殖量雖高于豬、牛,但糞便平均產生量僅為牛糞的24.8%、豬糞的60.1%,因此,應側重加強對牛養殖糞污控制的防治措施。

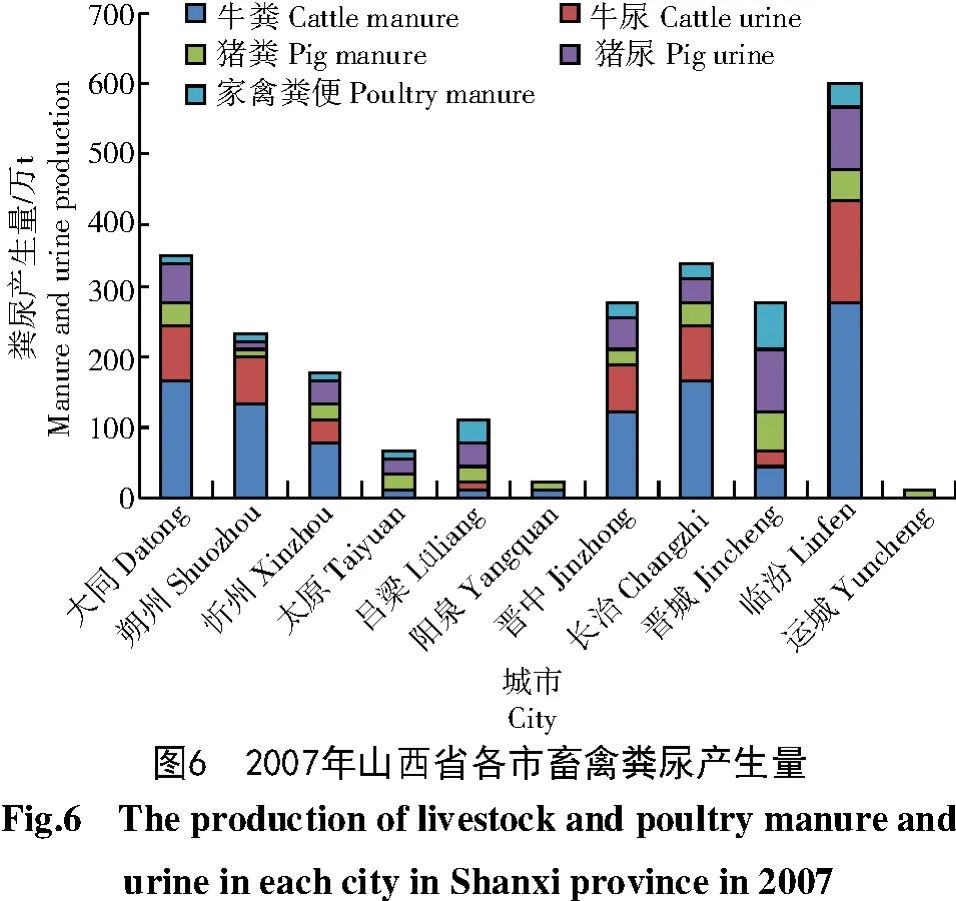

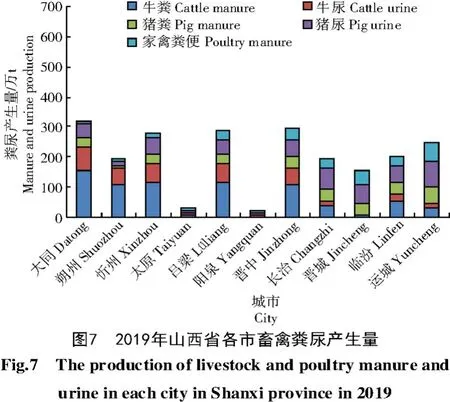

由于多數城市沒有2007年以前的畜牧業生產情況記載,所以,本研究將對比2007年與2019年各市畜禽養殖糞尿產生量的空間變化。由圖6、7 可知,2007 年,山西省畜禽糞尿產生量大體呈現南北多、中部少的特點;2019 年,除了太原市、陽泉市畜禽糞尿產生量由于分別受環保政策和人口規模的影響較少外,全省其他地市畜禽糞尿產生量分布均勻,在 192.7 萬~319.9 萬 t;在 2007—2019 年間,大多數城市畜禽糞尿產生量是在下降的,其中臨汾市畜禽糞尿產生量下降的最多,由2007年的595.2萬t下降至 2019 年的 201.1 萬 t,下降了 66.2%;而忻州市、呂梁市、晉中市,尤其是運城市的畜禽糞尿產生量增加最多,2019 年的畜禽養殖糞尿產生量達248.9萬t,約是2007年的24倍。

2.3 山西省1987—2019 年畜禽養殖糞尿養分產生量時空變化特征

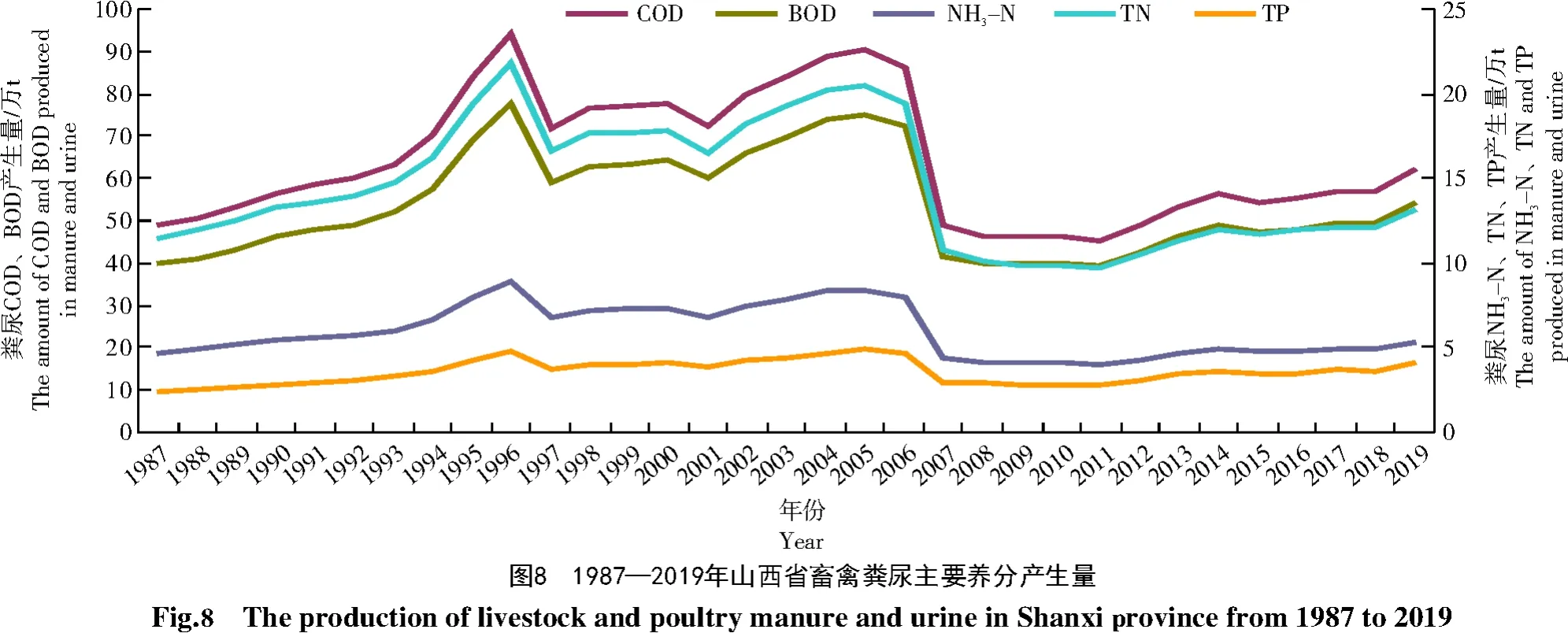

從圖8 可以看出,全省畜禽糞尿中COD、BOD、NH3-N、TN、TP 含量年際變化趨勢相似,在1987—1996年快速增長的過程中,5種主要污染物產生之和 由 107.2 萬 t 增長至 207.3 萬 t,在 1997 年下降至158.4萬t,之后又開始上升,2005年達到199.2萬t,之后在2007年突降至108.6萬t,隨后一直到2019年,保持整體上升的趨勢。1987—2019年間,COD和BOD產生量最高,占5 種主要污染物之和的83.1%。在2018 年后,COD、BOD 和 TN 的增幅要明顯高于NH3-N和TP。30多年間,全省畜禽糞尿中COD產生量均保持最高,年平均產生量為64.3萬t,占污染物產生總量的45.3%;TP產生量最低,僅占總量的2.5%。

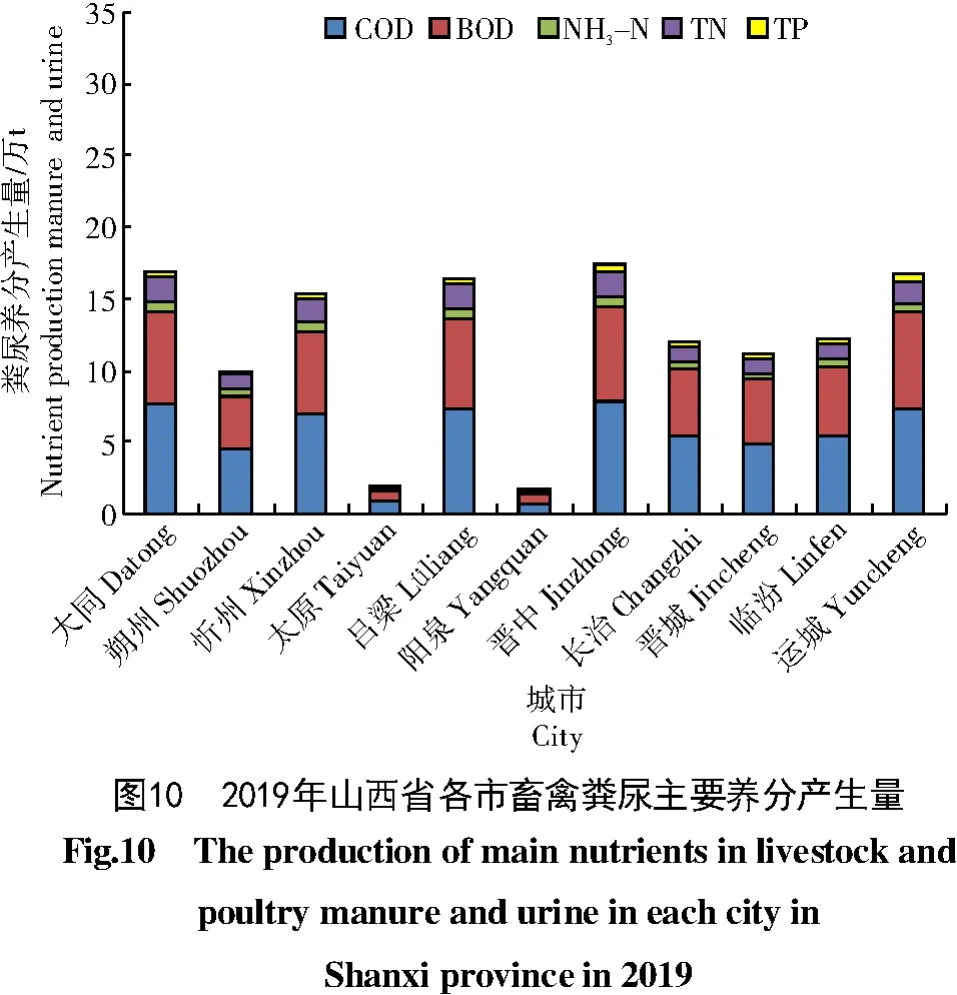

從圖9、10 可以看出,畜禽糞尿中主要污染物產生分布與畜禽糞尿一致,2007 年排除運城市在外,呈現南北高、中部地區少的特點。2007 年全省畜禽糞尿中COD、BOD、NH3-N、TN 及TP 含量分別為62.3萬、52.8萬、5.6萬、13.8萬、3.7萬t,污染物產生總量最靠前的地市分別為臨汾市、大同市、長治市、晉城市,主要集中在山西省的南、北兩端地區,4 個市之和占全省總量的63.3%;2019年全省COD、BOD、NH3-N、TN 含量較2007 年分別下降了5.3%、3.2%、9.7%、8.0%,而TP 含量增加了7.0%。其中,5 種污染物含量之和降低最多的是臨汾市,分別降低了62.5%、60.3%、66.4%、65.3%和50.6%,降低均達到了1/2以上;5種污染物含量之和增加最多的是運城市,增加倍數在23~31 倍之間。運城市的家禽糞便中的污染物含量增加最多,達到了42 倍之多,這與運城市近10 多年家禽養殖的扶持政策有關,但這也提醒相關部門要重視畜牧業產業結構的優化、畜禽糞污處理和資源化利用,同時落實畜禽養殖的環境評價和污染監管制度。

3 結論與討論

本研究結果表明,1987—2019 年,山西省畜禽養殖規模整體呈現階段性上升趨勢,分為1987—1996 年全面發展期、1997—2006 年結構調整期、2007—2014年發展方式轉變期和2015年之后恢復增長期這4個時期。2007—2019年間,空間上由原來的南北高中間少變化為各地市分布均勻,區域生產格局基本形成。太原市主要發展高新技術,而陽泉市主要以資源開采為主,畜牧業不發達,畜禽養殖規模整體較小。

折算為豬當量后,山西省近30 a來牛的占比呈下降趨勢,從63.8%降至31.4%。豬、家禽占比呈緩慢上升趨勢,這可能與農業機械化水平提高、飼養牛的難度大、成本高、周期長有關。面對豬、家禽養殖逐漸占據主導的情況,各地要加強對豬、家禽糞尿的綜合管理,調整養殖規模,合理布局,開展有機肥代替化肥,種養結合,就地建設糞污處理廠。

目前山西省畜禽糞尿產生形勢雖比2006年之前低接近1/2,但仍較為嚴峻,2007—2019年糞尿產生總量達26 400.2萬t。牛糞產生量最大,平均年產生量715.0 萬t,占比為35.2%;家禽糞便產生量最低,年平均產生量177.0 萬t,占比為8.7%。在畜禽糞尿處理方面,可以將畜禽糞尿無害化處理后還田利用,為農田提供了大量的氮磷鉀養分,實現循環經濟,也可建設沼氣工程解決燃料匱乏問題。

1987—2019 年,全省畜禽糞尿中COD、BOD、NH3-N、TN、TP含量年際變化趨勢同畜禽養殖規模相似,全省畜禽糞尿中TP產生量最低,平均僅占總量的2.5%,COD產生量均保持最高,年平均產生量64.3萬t,占污染物產生總量的45.3%。與養殖規模類似,畜禽糞尿中養分產生量最低是太原市和陽泉市。相關部門應根據污染狀況劃定禁養區、限養區和適養區。