我國公園綠地適老化研究進展

孫 雯 賈玲利

西南交通大學建筑學院 成都 611756

我國作為全世界老年人口最多的國家,未來將會長期處在一個高度老齡化的階段。數量龐大的老年人口將對中國城市發展造成極大的壓力和挑戰:一方面,隨著生活品質的提升,老人的休閑活動形式更加豐富,對環境空間質量要求更高;另一方面,在我國早期的城市發展建設中,由于社會條件的限制忽視了人口結構的變化趨勢,使部分公共空間不能很好地適應老年人的需求。因此,為老年人提供“老有所樂”的晚年生活環境和美麗生態宜居的城市環境,將成為社會的重點問題之一。

公園綠地作為對公眾開放,以游憩為主要功能,兼具生態、美化等作用的綠色空間,因其普惠性和開放性成為老年人日常戶外活動的重要載體。在老齡化的社會背景下,城市公園綠地的設計研究成為學者關注的熱點,本文對已有的研究進行梳理和總結,有助于進一步明確今后的研究方向和重點。

利用“中國學術文獻網絡出版總庫” (中國知網)作為國內文獻數據基礎,以“綠地” (或含“公園”,或含“綠地系統”,或含“綠色空間”)并且包含“適老” (或含“老年人”,或含“老齡化”)作為主題檢索詞,時間為1982—2020年5月,共檢索到1 498篇文獻,將農業科技、醫藥衛生科技、信息科技、哲學與人文科學、經濟與管理、中國政治與國際政治6個相關性較低的領域剔除,篩選得到1 264篇相關文獻。將檢索結果按相關學科及檢索詞相關度排序,結合人工閱讀題目、摘要及結論,共篩選得到相關性較高的文獻335篇。

1 研究規模

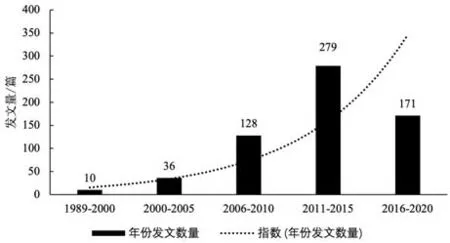

依據文獻發表年度趨勢(圖1),我國公園綠地適老化研究文獻數量逐年遞增,特別是2006年后,發文量快速增長。城市公園綠地適老化設計的相關研究重點主要包括:城市公園、老齡化、公園綠地、社區公園、優化策略、使用狀況評價等。

圖1 文獻發文趨勢

2 公園綠地適老化研究階段劃分

2.1 初始階段

1982年,在奧地利首都維也納召開的老齡問題世界大會通過了聯合國系統老齡工作的第一個指導性文件——?維也納老齡問題國際行動計劃?,其中載有包含住房和生活環境在內七個領域的行動建議,并明確指出“住所實際上是年長者所有活動的中心,除物質部分外,還應考慮心理和社會意義,應特別注意居住環境的設計”[1]。此次大會使我國第一次認識到人口老齡化問題,并逐漸邁入人居環境適老化的探究階段。此階段相關研究多以介紹國外的老年住宅設計、社區規劃理論及實踐為主。通過對國內外老年居住建筑及附屬空間環境設計的理論與實踐探討,人們逐漸把研究方向延伸至城市范圍的戶外環境規劃設計領域,在城市空間環境建設初期對老年需求問題進行統籌考量。國內學者普遍把研究重點放在老年人行為活動特征及城市戶外環境適老化兩個方面(表1)。

表1 老年人的行為活動特征及戶外環境設計研究

2.2 發展階段

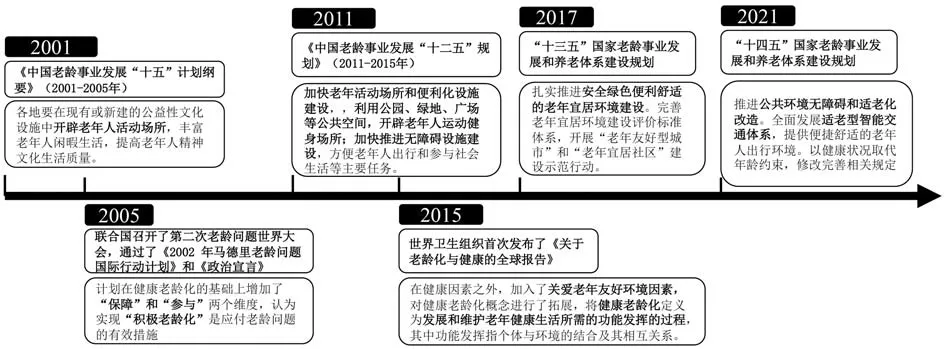

2000年以后,伴隨我國老齡化社會的來臨和國際社會“健康” “積極老齡化”觀念的興起(圖2),適宜老年人活動的城市空間環境營造引起了更多關注,對老年生活基礎設施的規劃建設提出了新的發展方向。公園綠地作為主要的綠色基礎設施為老年群體提供重要的活動場所和綠色休閑空間,我國學者在積極老齡化理念的影響下開始逐漸擴展公園綠地適老化的研究內容,研究成果愈加豐富。

圖2 21世紀以來我國及國際社會的老齡化事業發展脈絡

2.2.1 老年人的公園游憩行為

孫櫻[7]、張秀珍[8]、陳挺[9]等學者通過對老年人公園游憩行為特征進行調研分析發現,老年人在公園綠地中的休閑行為和休閑方式呈現出一定的地域區別和群體差異,受南北方氣候、日照時長等因素的影響,老年人在活動時段和游憩地點的選擇上呈現出相對固定性和地域特征。此外,我國老年人的公園游憩行為還存在游憩活動半徑小、活動形式自由單一、活動行為習性群體集聚性、個人領域性的共性特征。

王歡和王曉俊[10]在南京市調研發現,老人通常選取離家較近且服務范圍不超過2 km的公園綠地展開活動,游園方式多為步行,活動以運動型為主。王蕾等[11]于2000年和2010年采用時空變異分析方法對北京市區900多位老年人的公園游憩行為進行抽樣調查,結果發現,隨著時空變化和城市發展,老年人公園游憩行為呈現出休閑時間增加、休閑區位半徑擴大、活動偏好差異化等新特征。

周志萍[12]將老年人游憩行為的空間模式歸納為聚集空間模式、線性空間模式和節點空間模式。張迎霞[13]研究發現老年群體中存在直達型、環狀與帶狀循環型、隨意型3大游憩路徑以及散點狀、團狀、帶狀、圍合狀、環狀、矩陣狀、混合狀7大游憩行為分布形態。

2.2.2 公園綠地的適老化評價

國內針對公園綠地的適老化評價研究主要集中于老年人使用公園綠地狀況,以及基于老年人行為需求的公園適老化環境特征兩個方面。

2000—2020年,中國優秀博碩士學位論文全文數據庫共收錄16篇關于我國各地老年人群使用公園綠地狀況研究的論文,涉及成都、哈爾濱、福州、北京、鄭州、上海、丹東、淮安、南昌、濟南、重慶、杭州12個城市(按論文收錄時間排序)。相關文獻主要利用使用后評價法(Post Occupancy Evaluation,POE)對老年使用者與環境之間的互動關系(如活動方式、活動頻繁度等)進行研究,歸納分析老年人在環境中的真正需求[14],同時收集老年人對環境的評價數據信息,建立使用者滿意度與環境適老化程度的系統反饋機制,并制定相關規劃設計導則。

公園綠地適老化環境特征研究主要從老年人群的游憩特征、行為模式的角度出發,結合GIS技術和現場調研、問卷調查,運用網絡分析法對城市公園綠地的可達性、環境體系進行分析(表2)。

表2 公園綠地適老化環境特征研究

2.2.3 公園綠地適老化設計

強虹[18]最早于2004年提出老年人的公共空間環境規劃設計核心內容是安全性,其次應滿足“就近方便、設施合理、動靜結合、老幼相宜、意境豐富”的原則,劉志強[19]認為城市公園綠地系統規劃設計應根據老年人在城市的分布及其心理和身體特性布局形成一個等級清晰、結構合理的園林系統,同時提出老齡化社會下的園林規劃設計應注重“彌補性、安全性、無障礙性、治療性”的原則。后續各地學者的研究都根據地域氣候和城市文化差異等在上述基礎上進行延伸,如哈爾濱市針對寒地城市特點,提出綜合性公園綠地適老化建設原則首先要以適寒性為主[20]。

王亞昆[21]提出各類城市公園綠地適老性優化的共性策略是功能分區合理細化、增加群體性活動場地、完善各項設施配置和加強公園無障礙設計,并詳細分析各類城市公園綠地適老性優化個性策略。此外,也有很多學者對各類公園綠地的適老化策略進行探討,如唐思文[22]認為城市濱水綠地的適老化設計應形成以步行為主的擴散性休閑空間網絡,并通過地域性的設計增強老年人對濱水空間的歸屬感。

2.2.4 影響老年人使用公園綠地的因素

魏理樹[23-24]認為園林中的老年人活動空間構成要素包括承載娛樂、休閑、步行的場所空間,提供休憩和交流機會的座椅,平整防滑的步道,以及生態保健的植物。余樹勛[24]認為老人公園需要有無障礙且用軟材料鋪裝的步道、提供導向性信息的問訊處、舒適且擺放密度較大的座椅、數量多于普通公園的洗手間、淡雅寧靜的景致等。王嫣然[25]提出亭、廊、棚架、膜結構等具有庇護性質的休息設施,為活動的參與者提供休息、遮蔭避雨的場所,是公園老年人活動空間的點睛之筆。

2005年,樸永吉[26]在北京、東京、首爾3個城市進行問卷調查,得出公園服務半徑、交通設施、公園設施以及公園空間等因素對老年人使用公園綠地影響較大的結論。余為益[27]以空間可達性、健康娛樂性、環境舒適性、環境安全性作為城市休閑綠地適老性評價的基本準則,選取17個用于評價城市休閑綠地適老性的具體指標,通過專家判別、層次分析及研究組集體討論后的適當修正得到了相應指標權重,其中娛樂設施的完備度是影響綠地適老性的最重要因素,綠地服務吸引力、綠化景觀宜人度、空間圍合度、坐憩座椅完備度等也對休閑綠地的適老性產生較大影響。

3 展望

目前的研究對象通常局限于公園綠地分類中的單一類別,樣本多選取城市中一個或多個綜合性公園,提出的空間布局、造園要素和優化策略多停留在微觀層面,雖針對性較強,但缺少理論與實踐相互促進的反饋機制以及宏觀系統研究。因此后續研究與規劃設計應集中在以下幾個方面。

1)構建公園綠地適老化規劃體系。城市公園綠地適老化研究應結合老年人口的分布狀況,從全局化、人性化、均衡發展的角度對城市公園綠地系統進行總體規劃和用地布局,自上而下地形成一個等級清晰、結構合理的綠地系統。通過建立城市無障礙步行系統,串聯各類型綠地,擴大老年人活動半徑,形成相互聯系、可達性高的城市公園綠地適老化規劃體系,最大限度滿足城市老年人的休閑活動需求。

2)完善公園綠地適老化設計規范及效益評價體系。從多學科視角出發,結合大數據、云計算等新技術獲取老年人在人口分布、身體機能、出行活動特征等方面的數據,建立科學數據模型深入分析老年人身心、行為和環境偏好特征及其與環境的影響機制[28],建立公園綠地適老化效益追蹤機制,從而更好指導公園綠地適老化設計。

3)強調研究方法和內容的多元化發展。對于調查對象、影響因素的設定應不再局限于硬件環境[29],而應更加注重老年群體及個體差異,尋找個性化與整體需求統一的設計原則及策略。積極拓展研究范圍,針對各公園進行專項研究。同時應更加注重老年人戶外活動空間的研究,增加對無障礙步行系統、街道休憩空間、綠地廊道等的研究,以更好的服務城市綠地適老化體系,完善適老化城市人居環境。