Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的急性毒性

王 鑫,趙海濤,萬玉美,孫桂清,崔兆進,吳 彥,陳秀玲

(1.河北農業大學 海洋學院,河北 秦皇島 066000;2.河北省海洋與水產科學研究院,河北 秦皇島 066000;3.秦皇島北戴河新區海洋和漁業局,河北 秦皇島 066000)

隨著海水集約化養殖的飛速發展,工廠化全封閉循環水養殖過程中的鉻等重金屬污染問題開始引起關注。鉻的主要存在形式為Cr(Ⅵ),其毒性是Cr(Ⅲ)毒性的100倍。工廠化養殖中,Cr(Ⅵ)的主要來源為排放的工業廢水、空氣沉降以及集約化養殖設備和飼料中的Cr(Ⅵ)污染,其可通過皮膚、消化道、呼吸道進入養殖動物體內,引起機體中毒。近年來,有很多關于Cr(Ⅵ)脅迫對水生生物影響的研究。雷忻等的研究表明,金魚在Cr(Ⅵ)脅迫下的LC大于草魚、鯽和泥鰍;梁峰等的研究表明,在鉻中毒后黃顙魚仔魚和稚魚的活動能力變弱,游動變慢,反應變遲鈍,后相繼出現死亡情況;考慶君等、楊燕等的研究表明,鉻毒性作用的器官主要是肝腺和腎腺;張彩明等的研究表明,重金屬誘導機體產生活性氧,進而導致機體組織抗氧化酶活性發生改變。

大菱鲆()是我國主要海水經濟養殖品種之一,因其肉質鮮美,受到人們喜愛,2020年其產量達110 984 t。工廠化集約化養殖是大菱鲆主要養殖模式,Cr(Ⅵ)污染對大菱鲆養殖的危害不容忽視。但到目前為止還沒有Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚急性毒性的研究。為此,本實驗以大菱鲆幼魚為實驗對象,采用靜水實驗法進行Cr(Ⅵ)脅迫下的急性毒性實驗,研究在其脅迫下大菱鲆幼魚肝胰腺內過氧化氫酶(CAT)活性的變化;觀察大菱鲆幼魚在Cr(Ⅵ)脅迫下的行為,通過急性毒性實驗得出半致死濃度和安全濃度,以期為大菱鲆養殖中的水質評價提供參考依據,為其他重金屬離子和Cr(Ⅵ)的復合污染物的毒性研究提供借鑒,并為制定海洋漁業和水質標準提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 實驗材料

1.1.1 實驗動物 實驗所用大菱鲆幼魚均采自河北省秦皇島市昌黎縣半滑舌鰨良種場,外形完好、無疾病,平均體長為(6.00±0.40)cm,平均體質量為(8.19±1.47)g。實驗前將大菱鲆幼魚置室內養殖池暫養7 d。暫養期間保持24 h充氧,日換水一次,換水量為50%,及時清理池底糞便及殘餌。早8:30和下午5:30準時少量喂食高能顆粒飼料兩次,暫養期間死亡率小于2%,實驗前一天停止投喂。

1.1.2 實驗條件 本實驗采取靜水實驗法,實驗期間不投飼不換水。實驗容器為聚乙烯桶,實驗期間水溫恒定,持續充氧。實驗用水為深井鹵水和淡水混合配制而成,然后經砂濾池過濾,水溫為(15.0±2.0)℃。符合《漁業水質標準》(GB 11607-1989)。

1.2 實驗方法

1.2.1 預實驗 預實驗嚴格按照《海洋監測規范 第7部分 近海污染生態調查和生物監測》(GB 17378.7-2007)進行,成體每克魚體質量1 L用水量。預實驗采取靜水實驗法,實驗期間不投飼不換水,及時撈出死亡個體并記錄。死亡標準為用玻璃棒觸碰魚的尾部,多次刺激,魚沒有反應則判定為死亡。預實驗Cr(Ⅵ)濃度梯度設置為20、40、80、160、320 mg/L,每組設置3組平行。每個實驗桶暫養10條大菱鲆幼魚,持續充氧。通過預實驗找出大菱鲆幼魚在不同濃度Cr(Ⅵ)脅迫下的最大全存活濃度和最小全致死濃度。

1.2.2 正實驗 根據預實驗得出的結果,在最大全存活濃度和最小全致死濃度之間選取7個等對數比濃度組作為正實驗的濃度組,濃度分別為22.91、30.20、40.00、52.48、69.18、91.20、120.22 mg/L,同時設置一個空白對照組。實驗組和對照組每組設置3組平行,每個處理組12條大菱鲆幼魚,水體積100 L,持續充氧。實驗期間每6 h觀察一次,觀察大菱鲆幼魚的行為表現及體表變化,實驗過程中及時撈出死亡個體并記錄。

1.3 數據處理

急性毒性所有數據采用Excel和SPSS軟件進行整理,運用概率單位法制作散點圖,畫出趨勢線。

2 結果與分析

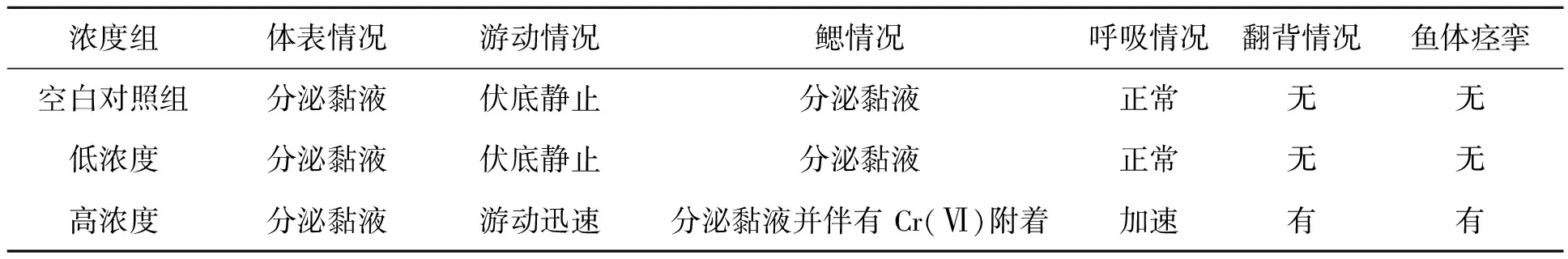

2.1 Cr(Ⅵ)脅迫下的大菱鲆幼魚的中毒癥狀和行為變化

Cr(Ⅵ)脅迫下的大菱鲆幼魚的中毒癥狀和行為變化見表1。在急性毒性實驗過程中,空白組及平行組大菱鲆幼魚均未出現死亡情況,幼魚表現平靜,多數時間伏于水底。低濃度組(22.91、30.20、40.00、52.48 mg/L濃度組)大菱鲆幼魚較為安靜,大部分幼魚伏于水底,個別會游到水面上沿桶壁正常游動,未見明顯異常狀況。隨著實驗的進行,幼魚的鰓、口及體表有少量的Cr(Ⅵ)與體液的橙黃色復合物附著。在高濃度組(69.18、91.20、120.22 mg/L濃度組),剛放入高濃度Cr(Ⅵ)母液時,大菱鲆幼魚顯得焦躁不安,在桶內游動迅速,翻滾打轉,擺尾迅速,呼吸加快,出現浮頭現象;再過一段時間后,幼魚變得安靜下來,伏于水底不動,在受到外界刺激后,反應變得遲鈍,明顯看到幼魚的鰓、口及體表有較多的Cr(Ⅵ)與體液的橙黃色復合物附著;到后期大菱鲆幼魚有的鰓和口充分張開,有的鰓沒有明顯變化但是處于翻背狀態,用玻璃棒多次觸碰這些魚的尾部,魚無反應,判定為死亡。

表1 不同濃度Cr(Ⅵ)暴露下的大菱鲆幼魚的中毒表現及行為

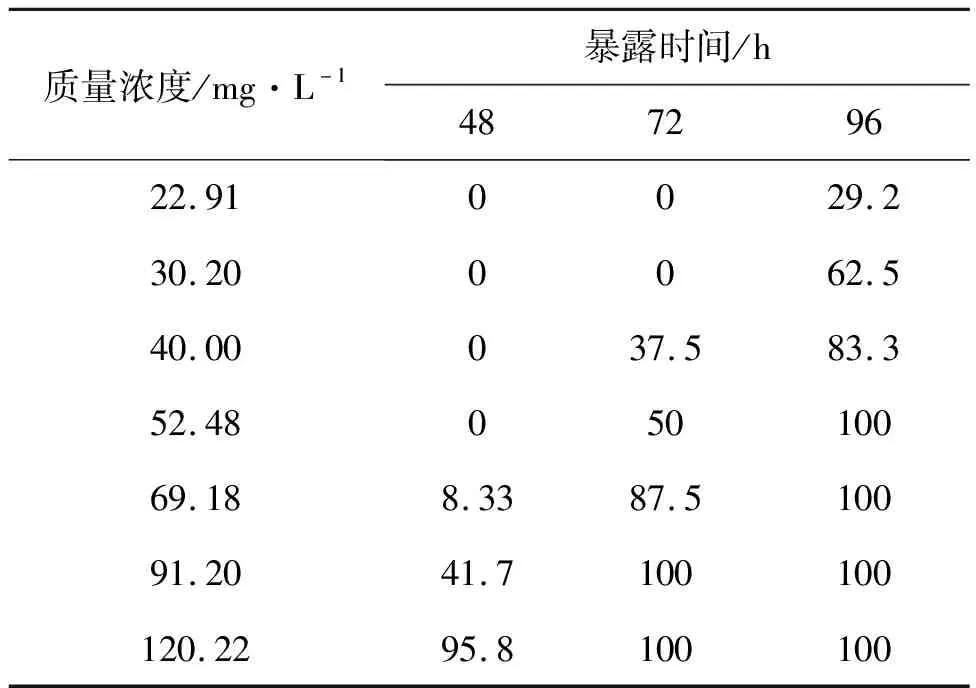

2.2 Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的急性毒性

不同濃度Cr(Ⅵ)脅迫下大菱鲆幼魚的死亡情況見表2。研究表明,到48 h時,22.91、30.20、40.00、52.48 mg/L等低濃度組均未出現死亡情況;69.18 mg/L濃度組出現較少的死亡情況,死亡率8.33%;69.18 mg/L到120.22 mg/L濃度組死亡數量迅速增多,死亡率由8.33%增長到95.8%。到72 h時,2個低濃度組(22.91 mg/L和30.20 mg/L)仍未出現死亡情況;40.00 mg/L到69.18 mg/L濃度組死亡數量逐漸增加,死亡率由37.5%逐步增長到87.5%;2個高濃度組(91.20 mg/L和120.22 mg/L)死亡率達到100%。到96 h時,各濃度組均出現死亡情況,22.91 mg/L到40.00 mg/L濃度組死亡率由29.2%增長到83.3%;52.48 mg/L及以上濃度組死亡率均達到100%。空白對照組在96 h內未出現死亡情況,故排除水質等外界因素對死亡情況的影響。

表2 不同濃度Cr(Ⅵ)脅迫下大菱鲆幼魚的死亡率 %

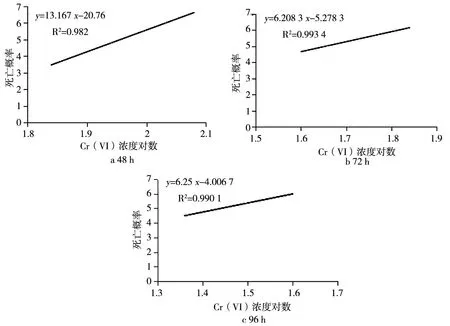

不同濃度Cr(Ⅵ)脅迫下,大菱鲆幼魚48、72、96 h 的死亡趨勢見圖1,由圖1可知,大菱鲆幼魚死亡率的概率單位與Cr(Ⅵ)的濃度對數的48 h、72 h和96 h回歸方程分別為=13.167-20.76,=6.208 3-5.278 3,=6.25-4.006 7;相關系數分別為0.982、0.993 4、0.990 1,均大于0.98,表現為很好的正相關性。

圖1 不同濃度Cr(Ⅵ)脅迫下大菱鲆幼魚的死亡趨勢

Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的急性毒性實驗分析見表3。大菱鲆幼魚48、72、96 h的Cr(Ⅵ)半數致死濃度LC50分別為90.449、45.248、27.606 mg/L,其95%置信區間分別為78.632~104.016、24.110~84.918、19.643~38.797 mg/L。Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的安全質量濃度為2.760 6 mg/L。48 h的95%置信區間范圍小于72 h的95%置信區間范圍,說明Cr(Ⅵ)在48 h到72 h之間致毒能力減弱。但72 h的95%置信區間范圍明顯大于96 h的95%置信區間范圍,說明Cr(Ⅵ)在72 h到96 h之間致毒能力明顯增強。

表3 Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚急性毒性實驗分析

3 討論

在魚類急性毒性實驗中,依據國家標準,重金屬離子的級別根據96 h LC可分為低毒、中毒、高毒和劇毒,范圍分別為>10、1~10、0.1~1、<0.1 mg/L。本實驗求得Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的96 h LC為27.606 mg/L,證明Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的毒性級別屬于低毒。安全質量濃度(SC)為0.1倍96 h LC,即為2.760 6 mg/L,我國標準漁業水質規定:養殖水體鉻含量≤0.1 mg/L。實驗測得安全質量濃度為標準水質的27.6倍,可見大菱鲆幼魚在Cr(Ⅵ)超標的水中仍能存活,證明大菱鲆幼魚對Cr(Ⅵ)的耐受性較強。在大菱鲆養殖過程中應該加強對水質的控制,防止養殖水體Cr(Ⅵ)超標,以避免對人類健康產生影響。

Cr(Ⅵ)易被吸收并具有強氧化性,花日茂的研究表明Cr(Ⅵ)能氧化生物大分子,與蛋白質分子上的羥基結合,使蛋白質分子變性。研究表明,低濃度的Cr(Ⅵ)可導致機體的SOD、CAT的酶活性降低,但是對生物沒有明顯的毒性作用,并能促進生長。高濃度的Cr(Ⅵ)可導致機體細胞DNA鏈斷裂。Cr(Ⅵ)可通過魚體表、鰓進入魚體,從而在魚體內殘留,刺激并腐蝕黏膜,導致組織損壞。在實驗過程中通過解剖高濃度Cr(Ⅵ)脅迫下的大菱鲆幼魚,發現其肝胰腺變黑,也印證了這一點。Cr(Ⅵ)還與黏液一起附著在魚的體表或者鰓上。研究表明,重金屬離子對水生生物體的作用機理大多是重金屬離子與黏液一起附著在鰓上,導致機體缺氧。本實驗研究發現,隨著Cr(Ⅵ)濃度的增加,大菱鲆的死亡率也逐漸增加,兩者呈現正相關趨勢。在同一時間段內,大菱鲆幼魚死亡率隨Cr(Ⅵ)濃度的增加而增加,兩者也呈正相關趨勢。在高濃度的Cr(Ⅵ)脅迫下,明顯觀察到大菱鲆幼魚的體表有Cr(Ⅵ)與黏液的復合物附著在上面。大菱鲆幼魚在高濃度的Cr(Ⅵ)實驗桶中明顯呼吸速率加快,行動變得遲緩,逐漸喪失活動能力,最終死亡。

4 結論

實驗表明,大菱鲆幼魚隨著Cr(Ⅵ)濃度的增加,表現出呼吸加快,行動逐漸遲緩,體表充血等癥狀,最終死亡。大菱鲆幼魚的鰓和體表有Cr(Ⅵ)與黏液結合物附著,Cr(Ⅵ)進入大菱鲆體內引起組織病變,導致肝胰腺變黑。Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚的 96 h LC為27.606 mg/L,安全質量濃度為2.760 6 mg/L。Cr(Ⅵ)對大菱鲆幼魚具有毒性作用,毒性級別為低毒,同時大菱鲆幼魚對Cr(Ⅵ)表現出較強的耐受性。