我國“茶旅”研究熱點及趨勢分析

褚 悅,孫瑞紅,葉欣梁

上海工程技術大學 管理學院,上海 201620

“茶旅”從某種意義上來說是茶葉文化產業與旅游休閑相結合的一種綜合體[1]。我國不僅是擁有茶園面積最廣闊的國家,還是茶葉文化歷史悠久的國家,具有發展“茶旅”的天然資源優勢和文化底蘊。隨著社會的發展,茶文化與不同的時代相結合,呈現出不同的風格和特色[2];又伴隨著農業生態旅游的興起,各茶葉產區也開始以“茶”為載體,將茶葉資源轉化為旅游資源,推出茶葉生態旅游,打造系列茶葉生態旅游景區[3]。

在我國,中國社會科學院的楊小澤學者最先將茶業與旅游業作為一個整體提出來,將“茶文化旅游”稱為當時的旅游新一族,是進行綜合開發和深度開發的新型項目[4]。而關于“茶旅”的相關概念,目前受到學術界廣泛認可的是:“茶旅一體化是茶業與旅游業及相關配套服務業一體化發展的新模式,它以茶為主題、以茶資源為基礎、以旅游為內容、以一體化為目標形成經濟鏈,是茶資源綜合利用的新方式,也是一種備受歡迎的旅游新模式”[5]。

進入21世紀,國內已有不少學者對“茶旅”進行研究,所研究的內容涉及到各種理論與研究方法等,但目前國內對于該方向的相關文獻成果欠缺梳理及科學量化分析。本文使用CiteSpace5.7.R5中的可視化分析功能,對中國知網數據庫1997—2020年有關“茶旅”相關文獻進行可視化挖掘,全面系統梳理該領域研究熱點及發展趨勢,以期為國內“茶旅”相關研究與發展提供借鑒。

1 研究方法與數據遴選

1.1 研究方法

所選擇的研究方法是科學知識圖譜。知識圖譜是以科學知識為研究對象,通過科學知識的延伸以及發展結構構造出知識網絡,知識網絡可以將科學知識所衍生出的各種關系可視化的顯示出來[6]。采用的工具是CiteSpace5.7.R5,能夠分析科學知識中所蘊含的潛在知識[7],對本文所收集到的文獻數據信息進行可視化分析具有相當程度的可信度。

1.2 數據來源與遴選

由于茶葉產業的特殊性,國外對“茶旅”的研究較少,國內的研究相對較多,因此本文選擇中國知網數據庫作為數據來源。所收集文獻從1997年1月1日至2020年12月31日,根據“茶旅”研究的相關概念,設定檢索主題為“茶文化 旅游”、“茶產業 旅游”和“茶葉旅游”,初步檢索到3454篇相關文獻,經過題目、摘要、關鍵詞的閱讀后,篩選出1336篇文獻進行分析。

2 結果與分析

2.1 發文時間

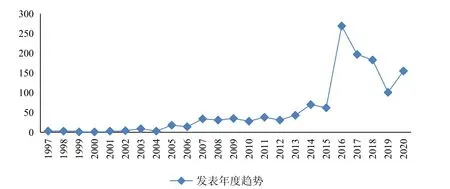

學術文獻數量的變化情況是衡量學科領域研究發展的重要指標[8]。從文獻數量來看,國內“茶旅”相關研究大致經歷了三個階段。第一階段:起步階段(1997—2006年),文獻數量較少,且每年發文量差別不大,對該領域的研究還未引起學者的廣泛關注;第二階段:初步發展階段(2006—2015年),相關文獻較第一階段呈平穩增長態勢,相關研究開始逐漸流行起來;第三階段:快速發展階段(2015—2020年),研究態勢整體上呈現出震蕩上升趨勢,其中在2016年發文量大幅提高,究其原因是受到新農村建設、精準扶貧、鄉村振興等政策的刺激,使得該領域的研究受到廣泛學者的關注,隨后一直至2019年發文量有所下降,研究逐漸進入“理性回歸”(圖1)。

圖1 國內“茶旅”相關研究文獻數量及其時間分布(1997—2020年)Figure 1 Number and time distribution of domestic “tea tourism” related research literature from 1997 to 2020

2.2 核心作者

核心作者是推動所在領域學術創新與發展的中堅力量[9]。通過對核心作者所研究方向分析,將更有利于理清該領域的發展現狀及趨勢。由普賴斯定律可知,核心作者的發文數量為其中N為核心作者最少的發文量、n(max)為發文數量最多的作者所發表的文獻數量[10]。通過作者圖譜分析得知,1336篇“茶旅”相關文獻涉及作者476人。其中最高發文頻次為7篇,則n(max)=7,N≈2,因此核心作者的發文數量下限為2。在本研究中,發文數量大于2的核心作者有116人,占比24.4%,表明我國“茶旅”研究主題受到較多學者關注,但持續研究的作者不多。

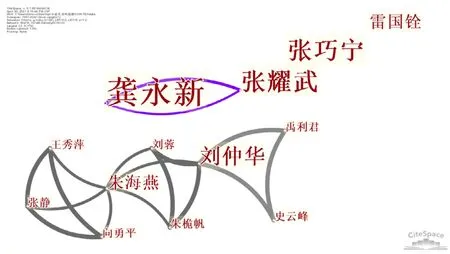

運用CiteSpace5.7.R5進行作者合作網絡分析,得到核心作者的合作網絡圖(圖2),其中節點之間的連線表示作者之間的合作網絡。分析發現,龔永新、張耀武及劉仲華所處的合作網絡較為突出。但從圖中也可看出該領域研究力量比較分散,合作關系也較為零散稀疏,合作強度不夠,沒有形成一個系統化及高影響力的核心研究節點。其中貢獻量最大的是龔永新和張耀武之間的合作,主要研究茶旅融合對茶業及旅游業發展的影響。規模最大且領頭人是核心作者劉仲華的團隊,成員有9人,該團隊主要聚焦于茶文化旅游或茶文化旅游業的發展模式以及資源開發等。

圖2 國內“茶旅”相關研究期刊作者合作網絡 1997—2020年Figure 2 Author cooperation network of domestic “tea tourism” related research journals from 1997 to 2020

2.3 研究熱點

2.3.1 基于核心文獻視角的研究熱點

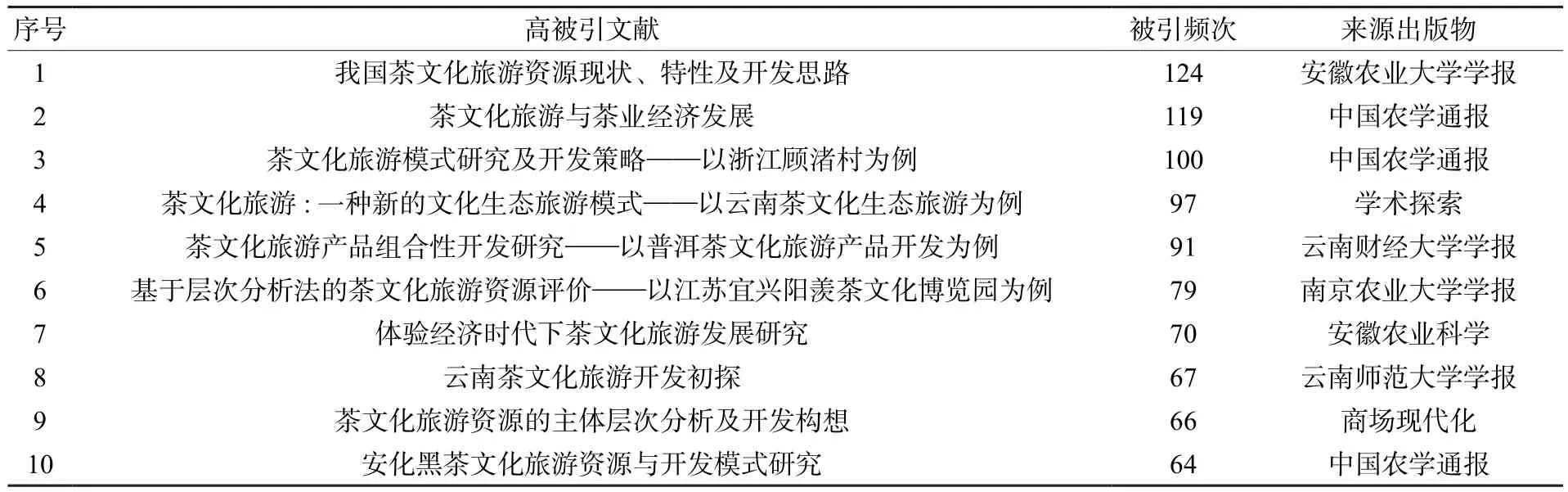

在1336篇文獻中篩選出被引頻次排名前10的文獻,見表1。

表1 1997—2020年國內“茶旅”相關研究被引用排名前10的文獻Table 1 Top 10 references cited in domestic “tea tourism” related research from 1997 to 2020

表1中10篇高被引文獻大致可以分為以下3類:一是“茶旅”開發探索。朱世桂等對我國茶文化旅游資源現狀進行梳理,分析我國茶文化旅游的特性,提出了茶文化旅游的開發思路[11];文南熏認為茶文化旅游產品的組合具有區別于其他旅游產品組合的特征,并以普洱茶文化旅游產品開發為例提出自己的見解[12];宗敏麗等認為茶文化旅游模式應綜合考慮開發者利益、游客需求、當地資源特色和產品設計等要素,使其具有多種不同的組合方式,以設計出不同開發策略[13]。二是“茶旅”與經濟。林朝賜等從生態農業旅游中茶文化旅游的背景、內容及其實踐,探討了茶文化旅游與茶業的關系,結果表明茶文化旅游使茶業帶動旅游,又以旅游促進茶業,進而推動茶旅經濟的發展[14];喬秋敏等在茶文化旅游中融入體驗經濟理論,并提出發展體驗經濟的茶文化旅游對策[15]。三是“茶旅”生態旅游觀及資源評價。李維錦從旅游資源、發展模式和開發策略等方面探討了茶文化旅游中的生態觀[16];馮衛英等以宜興陽羨茶文化博覽園為例,采用層次分析法構建了茶文化旅游資源綜合評價模型[17]。

從1997—2020年高被引文獻可發現,茶文化旅游的開發探索及茶旅經濟研究處于熱門方向;與此同時,關于“茶旅”生態旅游及資源開發等也是學者關注較多的領域方向。

2.3.2 基于關鍵詞視角的研究熱點

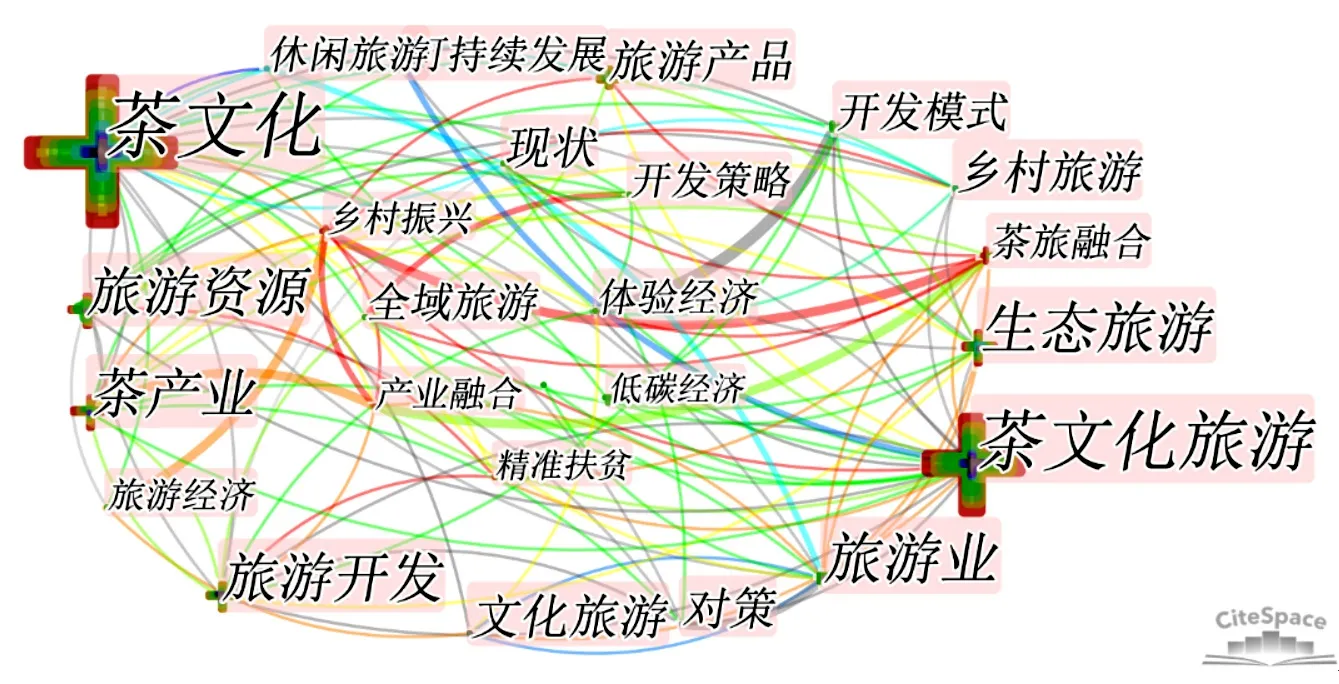

通過CiteSpace5.7.R5的關鍵詞分析功能繪制出“茶旅”領域研究的關鍵詞共現網絡見圖3。

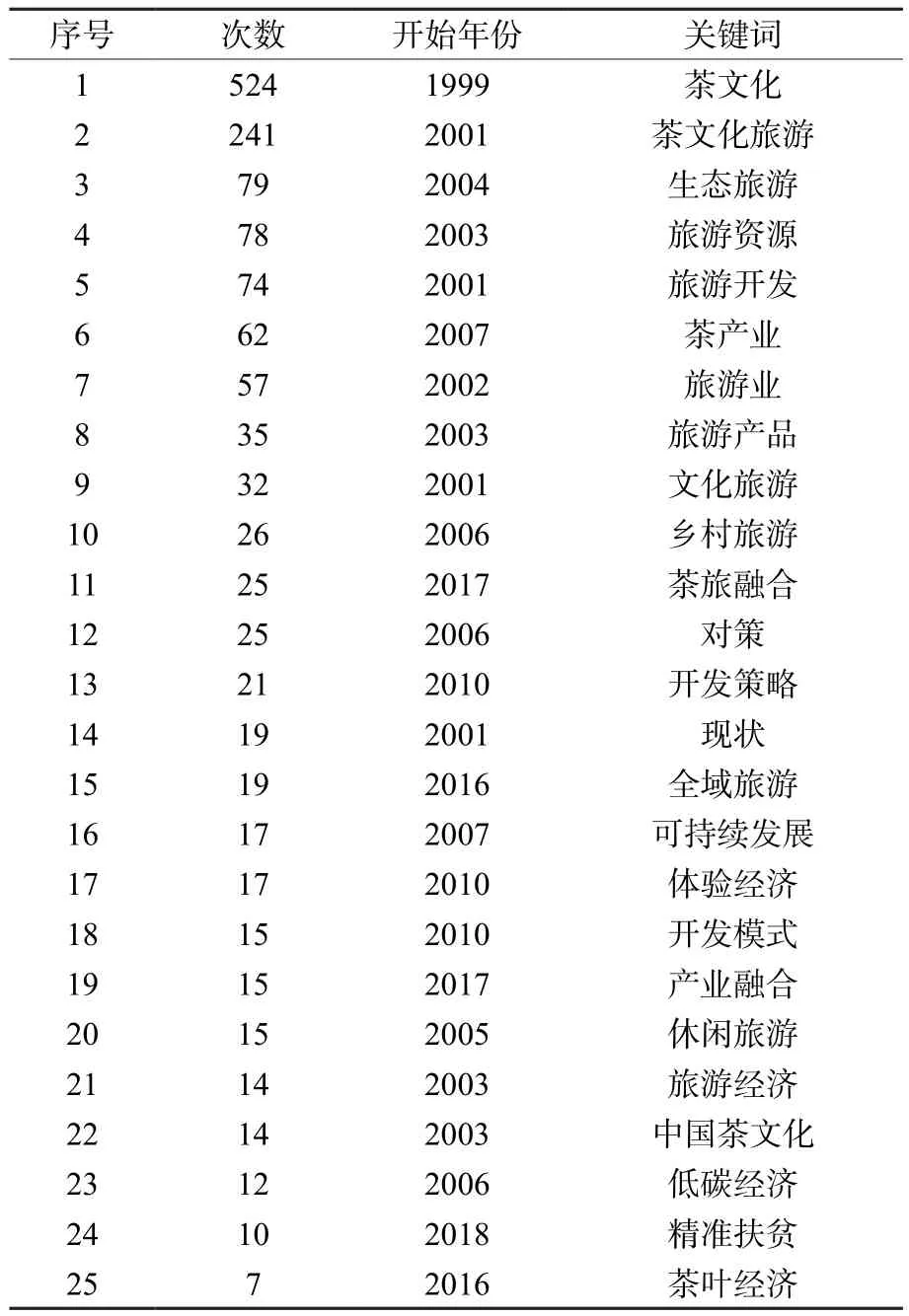

根據CiteSpace5.7.R5所統計出關鍵詞,列出共現次數排名前25的高頻關鍵詞見表2。結合圖3的最大節點以及聚類結果將這些關鍵詞進行分類,研究熱點大致可分為4類:一是文化旅游資源類,包括茶文化、旅游資源、茶產業、旅游業及中國茶文化等;二是旅游產品類,如茶文化旅游、生態旅游、旅游產品、文化旅游、鄉村旅游、全域旅游和休閑旅游等;三是旅游開發類,包括旅游開發、茶旅融合、對策、開發策略、現狀、開發模式及產業融合等;四是經濟類,包括可持續發展、體驗經濟、旅游經濟、低碳經濟、精準扶貧及茶葉經濟等。

表2 國內“茶旅”相關研究高頻關鍵詞(1997—2020年)Table 2 High frequency keywords of domestic “tea tourism”related research from 1997 to 2020

圖3 國內“茶旅”相關研究的關鍵詞共現網絡(1997—2020年)Figure 3 Keyword co-occurrence network of domestic “tea tourism” related research from 1997 to 2020

2.4 研究趨勢

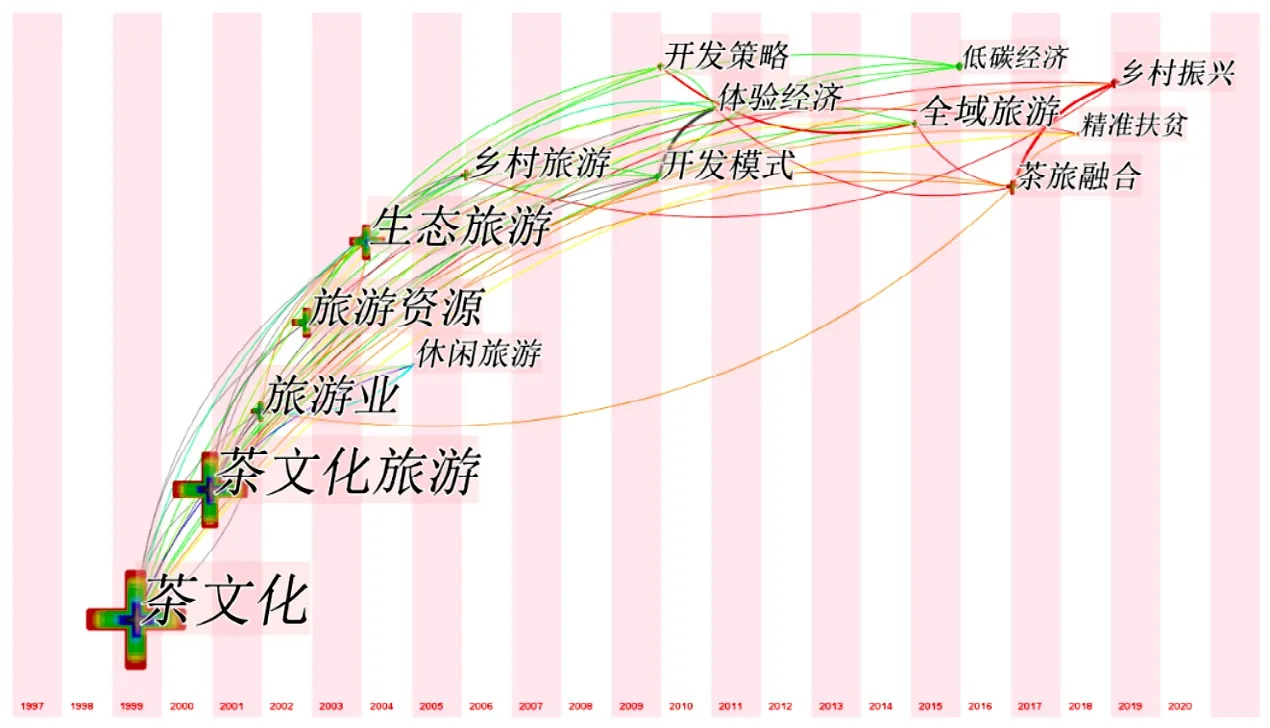

使用CiteSpace5.7.R5對關鍵詞進行時間切片可視化及對關鍵詞進行時間維度的提取,以探究該領域研究趨勢(圖4)。隨時間變化,“茶旅”領域相關學者的研究內容在時代背景下不斷更新,其中近年來不斷提倡的“低碳經濟”“全域旅游”“產業融合”“精準扶貧”“鄉村振興”“文旅融合”等關鍵詞均有展現,同時成為近年來該領域的研究前沿。

圖4 國內“茶旅”相關研究的關鍵詞時區演化圖譜(1997—2020年)Figure 4 Time zone evolution map of keywords in domestic “tea tourism” related research from 1997 to 2020

根據關鍵詞時間分布,可把國內“茶旅”領域相關研究的趨勢演進大致劃分為3個階段。

第一階段(1997—2006年):期間出現了茶文化、茶文化旅游、旅游開發、生態旅游、旅游資源等巨大節點。“茶旅”領域正式研究始于1997年,之后開始立足于茶文化對旅游資源進行開發,形成生態旅游、休閑旅游及鄉村旅游等旅游形式,以此促進旅游經濟與茶業經濟的發展。

第二階段(2007—2015年):主要圍繞茶產業和旅游產業的深度開發及發展提出相關對策,表明國內“茶旅”領域研究在延續上一階段研究之余其研究熱點有所轉移,產業發展成為這一時期的研究熱點。

第三階段(2016—2020年):該階段出現的節點數量多,但沒有形成體量巨大的節點。一方面表明國內“茶旅”領域的相關研究基礎已大致形成;另一方面表明該領域學者在運用各種方法進行創新。在這一階段,學者們更多的是以當時的社會發展特點為背景來探究,如對低碳經濟的茶文化生態旅游發展進行研究、茶業與旅游業產業融合互動發展研究及茶旅經濟促進精準扶貧與鄉村振興等。

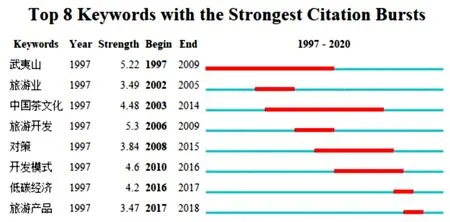

使用CiteSpace5.7.R5中“Burst term”功能,出現8個突現關鍵詞(圖5)。突現詞為某一時間段內出現頻率激增且集中的關鍵詞,其一般為某一時間段新興熱點研究。分析發現,強度最強的突現詞是武夷山,出現時間最晚的突現詞是旅游產品。文獻探究發現,“茶旅”領域相關研究最開始多以武夷山為例;而旅游產品最開始突現詞出現在2017年,主要研究方向是對旅游產品的開發、體驗與發展研究。

圖5 國內“茶旅”相關研究的熱點詞突現表(1997—2020年)Figure 5 Highlights of hot words in domestic research on "tea tourism" from 1997 to 2020

3 結論與討論

本文以中國知網為數據源,應用科學計量工具CiteSpace5.7.R5繪制國內“茶旅”領域研究的知識圖譜,對該研究領域的基本特征、研究熱點及趨勢演進進行系統分析。結果表明:國內“茶旅”領域研究的文獻數量總體上呈逐漸增長趨勢,從發文數量和研究熱點來看大致經歷了3個階段。起步階段(1997—2006年),文獻數量較少,但關鍵詞節點數量多、體量大,茶文化旅游和旅游開發成為這一階段的研究熱點,同時也為該領域研究打下了堅實基礎;初步發展階段(2006—2015年),文獻數量呈平穩增長態勢,“茶旅”相關研究開始逐漸流行起來,尤其在產業發展方向上;快速發展階段(2015—2020年),研究態勢整體上呈現出震蕩上升趨勢,研究熱點多趨于時代發展背景,如低碳經濟、鄉村建設及精準扶貧等。

由于本文數據庫主要來源于中國知網,無法完全覆蓋“茶旅”領域相關研究,因此可能出現一定的紕漏。此外,在研究熱點和研究趨勢方面選取相應有代表性的關鍵詞進行分析具有一定的局限性。今后相關研究中有待進一步完善,以提高研究的客觀性。