架空輸電線路雷擊故障分析及治理方案

國網吉林省電力有限公司超高壓公司 郝高磊

現階段電力行業已經形成了比較完善的雷擊故障防控技術體系,常用的技術手段有架設避雷線、降低桿塔接地電阻值、實施差異化防雷等若干種。在實際應用中,需要結合架空輸電線路的運行特點,總結以往發生雷擊故障的具體原因,在明確雷電防護存在問題的基礎上,制定具有針對性的雷擊故障防治措施,從而有效減少雷害事故發生,保障架空輸電線路的安全運行。

1 某220kV架空輸電線路雷擊故障分析

1.1 線路基本信息

某220kV輸電線路于2014年11月份投入運行,線路總長度16.54km,桿塔數量60座,輸電線路導線統一使用2×LGJ-400/50鋼鋁芯絞線。其中,1-25#桿塔所用避雷線為OPGW-B1/35型,26-60#桿塔所用避雷線為OPGW-B1/107型。相鄰桿塔的間隔距離設置較為合理;故障點查詢。2020年7月12日14時22分,該220kV輸電線路出現差動保護動作跳閘,線路C相故障,重合成功。安排技術人員對故障發生位置進行現場檢查后,確認39#桿塔C相絕緣子均壓環燒毀,并且在下均壓環處有明顯的放電燒灼痕跡。39#桿塔采用的是220kV貓頭直線桿塔,桿塔型號為ZM6-23.6,設有2根高度為31.8m的避雷線,避雷線保護角為12°[1]。

1.2 雷電強度

結合省雷電定位系統提供數據,在2020年7月12日14時20-22分,以39#桿塔為中心,周圍500m范圍內共出現6次落雷,其中最小雷電流幅值為-14.8kA,最大雷電流幅值為-48.0kA,歷次落雷的相關數據如表1所示。

表1 220kV輸電線路雷電定位數據

1.3 線路各指標情況

技術人員對故障區域開展現場測量,主要獲取接地電阻、避雷線保護角、桿塔絕緣水平等指標信息。測量結果如下:39#桿塔在故障發生后接地電阻的阻值為5.2Ω,符合《110(66)kV及以上輸電線路差異化防雷改造指導原則》(以下簡稱《指導原則》)中的要求[2];39#桿塔為ZM6-23.6型貓頭塔,桿塔呼高為23.6m,防雷保護角12°。而《指導原則》中規定220kV輸電線路桿塔防雷保護角<10°,故39#桿塔的避雷線保護角超出要求;39#桿塔使用了FXBW4-220/70懸垂單串絕緣子,設計絕緣水平為-100kA,而本次雷擊故障中的雷電定位數據中,最大雷電流幅值為-48.0kA,故排除桿塔絕緣不足引起的跳閘故障。

1.4 雷擊跳閘原因

綜合上述分析,該220kV架空輸電線路中39#桿塔發生雷擊跳閘故障,其原因是避雷線保護角偏大,導致絕緣擊穿繼而發生跳閘。

2 針對220kV架空輸電線路的雷擊治理方案

2.1 降低接地電阻

對于220kV架空輸電線路來說,通過適當降低桿塔接地電阻值,能夠明顯增強桿塔的耐雷水平,從而達到降低雷擊故障發生概率的目的。而試驗研究也表明,在相同絕緣水平下,接地電阻越小桿塔雷擊跳閘率越低。目前常用的新型降阻技術主要有兩種,即使用空腹注水式接地裝置和采用爆破接地技術。

空腹注水式接地裝置。由2個鋼質半圓筒組裝形成,同時為降低裝置的電阻值和提高防腐蝕效果,在內外表面均做熱鍍鋅處理。裝置分為上下兩部分,上部裝入天然水、下部裝入吸水黏土。從裝置的下放引出一條接地線,與附近桿塔水平接地網連通(圖1)。該裝置在一些土壤電阻率較高的山區、丘陵地帶有著較好的降阻效果。同時由于裝置結構相對簡單,因此使用成本不高,前期安裝及后期維護也比較方便,可配合常規的降阻措施共同使用,進一步提高架空輸電線路的綜合防雷水平。

圖1 塔頭側向避雷針結構圖

爆破接地。也是近幾年出現的一種降阻新技術,主要適用于電阻率高且常規降阻難度大的高山巖石地區。其操作方式為:首先進行降阻地區的巖土勘測,了解地質環境、土壤狀況,然后利用鉆機向下鉆孔。當孔洞達到合適的深度后,向鉆孔內放置一個接地電極。由下到上安裝若干炸藥,起爆之后在巖層間出現若干縫隙。再使用壓力設備將填充劑、降阻劑灌注到鉆孔中,在壓力作用下化學藥劑滲透到巖石縫隙中,從而以爆破孔為中心,使周邊大范圍內的土壤電阻率都可以得到明顯降低。同樣的,爆破接地技術也可配合其他常規降阻措施達到提高架空輸電線路綜合防雷水平的效果。需注意,在選擇降阻劑、填充劑時應優先考慮電阻率低、不易流失、對接地電極無腐蝕作用的產品。

2.2 優化桿塔的絕緣配置

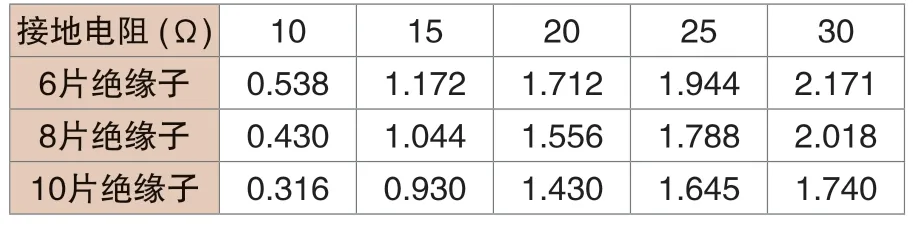

綜合對比常用的幾種防雷改造技術,通過提高桿塔絕緣配置水平達到降低雷擊故障效果,具有操作簡單、成本較低、適用范圍廣等一系列優勢。其操作方法是適當增加桿塔上絕緣子串數量,以此來提升桿塔的耐雷水平;同時,隨著絕緣子串長度的增加,線路保護角也隨之減小,也在一定程度上降低了架空輸電線路的雷擊跳閘率。尤其是在一些雷電活動頻繁的區域或一些重要輸電線路處,該方式的應用效果良好。在6片、8片和10片絕緣子的三種絕緣水平下,5種接地電阻對應的雷擊跳閘率如表2所示。

表2 不同接地電子下絕緣子對桿塔雷擊跳閘率的影響

結合表2數據可知,當桿塔上有6片絕緣子時接地電阻為10Ω,桿塔雷擊跳閘率為0.538%;而接地電阻為30Ω時,桿塔雷擊跳閘率則達到了2.171%,增長了近4倍。在8片、10片絕緣子的情況下,也遵循同樣的規律。另外,對于不同的地質條件,由于土壤電阻率存在較大差異,因此在架設220kV架空輸電線路的桿塔時,對接地電阻值也有不同的要求。參考相關規定,在平原、低矮丘陵等土壤電阻率較低的地區桿塔的接地電阻值應≤10Ω;在山區等土壤電阻率較高的地區桿塔的接地電阻值應≤20Ω。

2.3 減小避雷線保護角

通常情況下避雷線的保護角≤25°,原則上來說保護角越小越好。根據相關規定,對于220~330kV的輸電線路,保護角宜控制在20~30°。對于已經投入運行的220kV輸電線路,如果因為設計、安裝等方面的原因保護角超過30°的,一種方法是改造桿塔結構,以降低避雷線與導線的夾角[3]。但是其弊端較多,例如成本高、改造時間長等;另一種比較常用的方法是保證線路對地距離維持在標準范圍之內的前提下增加絕緣子串的數量,或者增加絕緣子串的長度,一來是增大爬電距離、二來是減小了保護角。這種方法操作方便、成本較低,適用于新建或在建線路。

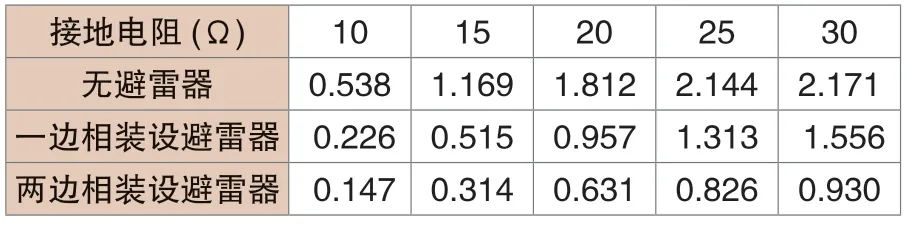

2.4 安裝避雷針

在220kV架空輸電線路上安裝避雷針是降低雷擊故障的一種有效方法。另外,安裝不同數量的避雷器,其防雷保護效果也不盡相同。在桿塔接地電阻值相同的情況下,安裝避雷器后,桿塔雷擊跳閘率要明顯降低;兩邊相裝設避雷器,其防雷保護效果要優于一邊相裝設避雷器,具體情況如表3所示。

表3 不同接地電子下避雷器對桿塔雷擊跳閘率的影響

結合表3數據可知,在接地電阻值為10Ω的情況下,不安裝避雷器,桿塔雷擊跳閘率為0.538%;一邊相裝設避雷器后,雷擊跳閘率降低為0.226%;兩邊相裝設避雷器,雷擊跳閘率降低為0.147%。對比來看,220kV架空輸電線路宜在桿塔兩邊相都裝設避雷器,可以達到更好的防雷保護效果。除此之外,使用不同結構形式的避雷針,其防雷保護效果也有差異。目前220kV輸電線路上比較常用的避雷針有兩種類型,其結構組成和應用特點如下:

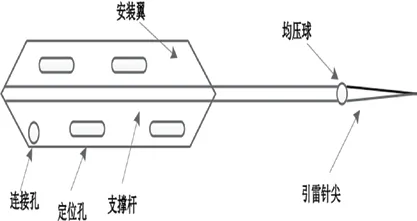

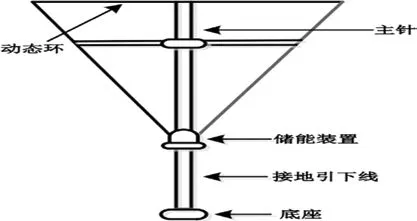

塔頭側向避雷針。核心組成包括均壓球、引雷針尖、安裝翼等(圖2)。其保護原理為:將該裝置安裝在桿塔橫擔的一側,提高桿塔對雷的吸引能力,從而保護桿塔的塔頭部分不會被雷電損害,主要發揮“引雷”的作用[4]。塔頭側向避雷針的應用優勢在于安裝方便,且成本較低,在接地狀況較好的桿塔上可應用;可控放電避雷針。其核心組成包括主針、動態環、儲能裝置等(圖3),其保護原理為:將該裝置安裝在桿塔的塔頂,當周圍空間電場強度較低時空氣未被擊穿,此時裝置底部的儲能裝置開始儲存空間電場能。當發生雷擊后,儲能裝置會釋放出與雷云電荷相反的、自下而上的帶電粒子流,從而起到了攔截雷電、防止雷擊破壞的效果[5]。可控放電避雷針的應用優勢在于使用成本低、后期維護方便。

圖2 可控放電避雷針結構圖

2.5 架設耦合地線

也是一種常用的防雷擊措施,多用于低矮丘陵和平原地區的架空輸電線路。在導向的下方增加一條耦合地線,利用地線與導線間的耦合作用,一方面可顯著增強架空輸電電路的反擊耐雷水平,另一方面也能發揮提升導向屏蔽作用的效果,有助于預防雷電從側面繞機導線。從實際應用效果來看,架設耦合地線對于降低110~220kV線路的雷擊事故概率有顯著效果。在應用這一方法時,也要注意考慮施工區域地形地貌等客觀因素的限制。由于架設耦合地線須重新設計桿塔的高度,如果是山區陡峭地形會增加施工難度和施工成本。因此,要提前開展現場調研并開展經濟技術對比驗證后,再決定是否采用該方法。

綜上,提高架空輸電線路的防雷、耐雷水平,對保障線路穩定運行,維護電力用戶和供電企業雙方利益有積極幫助。實踐表明,降低接地電阻、減小避雷線保護角,以及使用塔頭側向避雷針、可控放電避雷針等,均可取得理想的防雷保護效果,從而保障了輸電線路的可靠和安全運行。