電力變壓器繞組故障診斷分析

湖南電科院檢測集團有限公司 李 斌

隨著我國電力系統的逐漸完善,電網容量不斷提高的同時,對供電可靠性也提出了更高的要求。變電站是電網的重要組成部分,也是電能供應和輸送的樞紐設備,其運行狀態對電網整體運行的穩定性有較大影響,變壓器與不同等級電網相連,一旦發生故障,極易引發重大電力事故,如:電壓波動、設備損毀、大面積停電等,由此帶來嚴重的社會負面影響[1]。因此,需注重變電站日常運維工作的開展,及時采用對應的故障診斷方法和維修措施,這是提高電力系統運行質量的一大重要前提,本文主要從電力變壓器繞組故障的角度出發展開分析。

1 電力變壓器繞組故障概述

電力變壓器實際運行情況分析可得,故障類型較多,主要分為過熱故障、絕緣故障、機械故障等[2];從內部結構上進行劃分,包括繞組故障、鐵芯故障、附件故障等。根據相關統計數據分析顯示,變壓力故障多數情況下并非過熱或是絕緣問題直接引發,而是由于機械缺陷產生過熱、絕緣故障。其中,繞組故障在機械缺陷中發生次數較多,對變電站安全運行產生較大的威脅。

根據調查可得,變壓器出廠運行和在線運行狀態下會受到電動力和機械外力等因素的影響,繞組會發生不同程度的變形損壞。若結構性損壞或運行環境的異常等情況未被及時發現和處理,變壓器持續保持運行狀態,則繞組的耐受沖擊能力逐漸下降,一旦外界出現負荷波動,就會產生較小暫態沖擊電流,造成繞組的嚴重損傷且不可修復。因此可知,對變壓器內外側進行定期檢查、及時發現運行故障,對設備進行檢修十分重要,對變壓器進行吊罩檢查雖然可以發現外側繞組的異常狀態,但是不能準確判斷內測繞組的電氣狀態,不易發現水分侵入引發的絕緣損壞等問題。

對此,國內外學者針對變壓器繞組無損故障診斷方法展開了大量的研究分析,如:1966年低壓脈沖法由波蘭人提出,隨后在英國、美國進一步完善;1978年頻率響應法首次被提出應用于變壓器繞組故障診斷,直至目前為止已經成為現場檢測的主要方法之一[3]。為有效提高繞組檢測精確性與可靠性,我國也展開了大量的研究,如:有學者提出采用掃頻阻抗曲線替代頻響曲線檢測變壓器繞組狀態,抗干擾能力較強,且對特定故障具有較高的靈敏度;有學者針對振動信號在變壓器繞組故障診斷中的應用展開分析。不同方法對變壓器繞組故障靈敏度存在差異,加強不同繞組故障診斷方法研究具有重要意義。

2 電力變壓器繞組故障診斷主要方法

電力變壓器運行中,繞組作為重要組成部分,對其安全穩定運行起著關鍵作用。下文主要介紹了幾種常見的電力變壓器繞組故障診斷方法。

2.1 短路阻抗法

短路阻抗法(Short-CircuitImpedance)由前蘇聯提出,測量對象為繞組短路阻抗值,通過分析此值的變化情況,判斷繞組是否存在形變、移位及匝間開路、短路等問題。該方法使用時間較久,已納入標準GB1094.5和IEC76.5中。各國短路阻抗值判斷標準存在差異,如:IEC標準規定試驗前后短路阻抗值變化率在3%以上,可判斷為異常[4];GB1094.5則是針對不同形式線圈的變壓器提出不同要求,主要在2%~7.5%之間。

該方法實際使用時,現場測量大多采用伏安法,在正式測試前變壓器一側出線短接,但是必須預留充足的短接用導線截面積,對各出線的端子進行檢查,確保接觸良好;變壓器另一側施加試驗電壓,產生流經阻抗的的電流,對阻抗上的電流、電壓參數進行跟蹤記錄,而基波分量比值也就是變壓器短路阻抗。此方法測試程序、判斷過程較為簡單,且有良好重復性,對繞組變形評估可靠性高,但是此方法的試驗條件較高,對繞組輕微變形不敏感。

2.2 低壓脈沖法

低壓脈沖法(LVI:Low Voltage Impulse)基本原理是將每個繞組當作一個由線性的電阻、電感、電容等分布參數構成的無源線性雙端口網絡,單端輸入/輸出[5]。經由前后試驗結果比較分析,判斷變壓器繞組是否存在變形問題。此方法目前已經被列入了IEC、IEEE電力變壓器短路試驗導則與測試標準,其檢測速度快、靈敏度高,但是現場測試面臨著抗電磁干擾能力弱的問題,且測試方法相對復雜,不同繞組部分對頻率響應靈敏度存在一定差異,因此最終的測試結果判斷較難。

2.3 頻率響應法

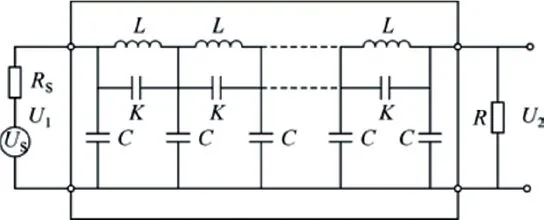

從低壓脈沖法發展而來的頻率響應法(FRA:Frequency Response Analysis),克服了其存在的一些缺陷,目前在全球得到了廣泛應用。此方法的基本原理是對變壓器各繞組的幅頻響應特性進行檢測,經過對比分析,參照幅頻相應特性判斷繞組變形情況[6]。對于變壓器繞組幅頻相應特性,可通過頻率掃描方法獲得,如圖1所示,圖中L為單位長度電感量、K為單位長度電容量、C為單位長度對地電容量、U1為等效網絡的激勵端電壓、U2為等效網絡的響應端電壓、Us為正弦波激勵信號源電壓、RS為信號源輸出阻抗、R為匹配阻抗。

圖1 單相變壓器電氣原理圖

不斷變化外施正弦波激勵源US的頻率,對不同頻率下響應端電壓U2與激勵端電壓U1的信號幅值之比進行測量,由此獲取指定激勵端與響應端情況下繞組幅頻響應曲線。此方法的靈敏度高,具有較強的抗干擾能力,測量重復性好,但是尚未能夠形成明、可量化的判斷依據,測試條件苛刻。

2.4 掃頻阻抗法

2009年掃頻阻抗法首次被提出,其結合了頻率響應法與短路阻抗法,實現一次測量同時獲取變壓器繞組短路阻抗—頻率特征曲線、頻響特征曲線。通過檢測結果的縱向、橫向對比,分析曲線變化情況,可對繞組可能發生的變形進行判斷[7]。此方法在低頻段時測試效果良好,抗干擾能力較強;進入高頻段時,測試的靈敏度可達到頻率響應分析法水平。

2.5 振動法

變壓器振動主要由繞組、鐵芯振動引起,負載電流通過繞組時,在繞組周圍產生漏磁場,基于負載電流與漏磁場共同作用下產生電動力,最終出現繞組振動。在對繞組狀態進行判斷時,需充分考慮負載電流對繞組振動基頻幅值的影響。若繞組內部發生的變形或其他結構性損壞,負載電流不變,但是變形位置的漏磁場會發生改變,則引發了變壓器振動信息的變化,因此需綜合診斷繞組機械狀態。

繞組振動信號屬于是一個非線性、非平穩的時變信號,包含豐富特征信息量,可采用小波包分析等非線性時頻分析法,具有良好的時頻定位特性、信號自適應能力[8]。振動法的特點在于與整個電力系統無電氣連接,因此不會對電力系統正常運行產生影響,抗干擾能力強且靈敏度好,可對電力變壓器狀態進行監測,具有良好的應用前景。

3 實例探析

3.1 主變壓器故障情況

此次發生事故的是某220kV變電站2#主變壓器,2011年投入運行,2015年8月23日下午2點2#變壓器重瓦斯保護動作,1s后壓力釋放閥動作、發信,同時2#變壓器三側斷路器跳閘、輕瓦斯保護發出信號。根據調度自動化顯示,重瓦斯與輕瓦斯間隔3s。

3.2 現場檢測

工作人員到達現場后發現2#變壓器壓力釋放閥動作,發現由噴油現象。對設備進行故障排查,發現瓦斯繼電器已動作、輕瓦斯繼電器發出預警信號,在瓦斯保護設備的內部也有殘留氣體。按照現行行業規定對殘留氣體開展燃燒試驗,發現氣體不可燃。后提取瓦斯氣體以及變壓器油樣品進行氣相色譜分析試驗,內容詳細如下:

變壓器油色譜分析。氣相色譜試驗結果顯示,瓦斯氣樣中各組分體積分數顯著高于變壓器油樣,尤其是乙炔體積分數最大。根據三比值法分析,本次試驗乙炔/乙烯、甲烷/氫氣、乙烯/乙烷三對比值對應編碼為102,判斷變壓器的內部發生高能放電情況。同時,因初次提取的氣樣中炔體積分數高于油中乙炔,經三次油色譜分析可知乙炔體積分數逐漸增長,由此判斷變壓器內部可能發生了突發性的高能量電弧放電故障。

變壓器三側直流電阻試驗。根據試驗顯示,故障后變壓器低壓側三相互差達100.4%,遠超規程要求。對故障前(2014年)、后的試驗結果進行對比,Rv、Rw近似相等,Ru明顯增大,同時,故障后Ruv=Rv,Rvw=Rw,Rvw=Ruv+Rvw,由此判斷低壓U相發生斷線故障。

短路阻抗試驗。低電壓短路阻抗試驗中,要求高對中、中對低、高對低的縱比、橫比誤差均在1%以內,而規定要求在2%以內。故障后,短路阻抗試驗結果均遠超過上述規定,由此判斷U相繞組發生斷線故障。

錄波器波形分析。對220kV、10kV錄波器采集到的波形進行分析,判斷2#變壓器高壓、中壓側電流狀態,波形如圖2所示。由圖2可知,在發生故障前高壓、中壓側三相電流的相位基本堆成,220kV側U相電流較V、W相略有升高,110kV側V相電流較V、W略有降低,由此判斷10kV側缺相運行正常。因為變壓器內部故障多是根據非電氣量的重瓦斯、電氣量的差動保護配合實現,對于不同類型的故障其靈敏度也有所差異。本次故障發生前,電氣量無顯著變化,故障過程中變壓器重瓦斯、壓力釋放和輕瓦斯相繼動作,由此判斷是變壓器內部發生了突發性的短路。

圖2 高壓、中壓側電流波形

3.3 解體試驗分析

2#變壓器返廠后,初步進行吊罩檢查,未發現變壓器自身存在較大異常,隨后進行進一步的解體試驗。經解體發現變電站第18匝繞組有灼燒痕跡,且繞線也有嚴重損壞。經過詳細檢查發現U相繞組未出現故障的區域有較多毛刺,會引發電場的變化,若電場強度較大,極易出現高能放電,導致絕緣受損,由此在該點位置出現股間短路,構成短路環,最終導致繞組整匝熔斷。

3.4 改進建議

經過詳細檢查發現2#主變壓器存在故障,其有載調壓開關支撐法蘭密封槽面有裂紋,測量得出裂紋長度達40cm,同時定位銷和開關蓋板也有不同程度的變形,曾發生沖撞。由此判斷是變壓器安裝操作失誤引發的問題。此外,對該變電站返修的其他變壓器進行檢查,發現有2臺變壓器存在明顯缺損,1臺運行過程中溫度過高,所以作為生產廠家必須對變壓器的材質選擇和組裝等環節進行嚴格管控。

綜上,繞組故障在電力變壓器故障中較為常見,相關診斷方法經由多年發展也較為成熟,不同診斷方法各有優缺點,如:短路阻抗法使用簡單,但是對中部的局部變形不靈敏;頻率響應法靈敏性較好,但是對檢測人員專業性要求較高;掃頻阻抗法、振動法目前現場應用較少,其可提供豐富的指標參量,但還需通過仿真分析和現場實證確定指標的準確性。上述檢測方法各有不同的適用場合,可根據實際情況進行合理選擇,及時、準備判斷故障原因,做好維修與總結分析。