大眾傳媒報道對青年婚戀觀議題的建構分析

——以《中國青年》(1990—1999)為研究對象

羅中藝

1992年以后,中國社會發生了巨大變化。文化層面,長期以來以精英旨趣為主導的理性沉思型高雅文化裂變成大眾文化、主導文化、高雅文化和民間文化等多元共生新格局,其中大眾文化逐漸登上了社會文化的中心地位,中國期刊業也在大眾文化語境下迅速成長[1]。此時,互聯網還未廣泛普及,青少年的信息主要來源于家長、教師和有限的書刊、電影等。他們主要在家庭、學校和社區通過面對面與人交往了解社會,完成社會化過程[2]。成人與大眾傳媒共同提供的信息,影響著青少年價值觀的形成,而在青年價值觀中,婚戀觀具有重要地位,其影響著整個社會的穩定和團結。

國內新聞與傳媒學界對于婚戀觀的研究分析,主要聚焦于以下兩個方面:一是電視節目、網絡綜藝等電子媒介對婚戀觀的呈現及其對青年婚戀觀的影響研究;二是從新聞媒體報道中探析青年婚戀觀在特定時間段內的變遷研究。在媒體對青年婚戀觀的建構研究方面,對新媒體的相關研究偏多,而有關在轉型時期的傳統媒體對青年婚戀觀影響的研究偏少。在新舊交替的特殊時代,大眾傳媒特別是期刊業界如何報道和呈現青年的婚戀觀,如何通過內容表達積極地引導青年正確的婚戀行為?本文以此為研究問題,選取青年“忠實的友誼的刊物”——《中國青年》作為研究對象。該期刊由共青團中央主辦,是我國青年類雜志中創刊最早、發行面最廣、權威度最高的刊物,其定位的讀者群體是中國各族青年和中國共產主義青年團團員和干部[3-4]。本文通過對其1990年到1999年以來有關婚戀的文章進行內容分析,探索在互聯網未盛行之時期刊對青年婚戀觀的形態建構,由此折射出20世紀90年代社會大眾傳媒對于婚姻價值觀念的基本取向,進一步了解現代社會婚戀思想的發展變化,反映社會轉型時期的戀愛婚姻價值觀的演變,為當代新媒體對青年婚戀觀議題的建構提供參考。

一、研究方法

(一)方法與工具

本文采用的內容分析法借助自然科學的方法對傳播內容進行客觀、系統和定量描述,從而對內容進行量化分析。本文主要選取《中國青年》(1990-1999)期刊有關婚戀觀的文章進行文本分析,并建立合理的類目,對相關數據進行分析,探究大眾傳媒在20世紀最后10年如何通過報道構建青年婚戀觀。本研究使用Excel、Python進行數據統計和分析,在數據分析過程中運用了Excel數據透視表、數據可視化和LDA主題模型等。

(二)樣本來源

《中國青年》1990年至1998年為月刊,9年共發行108期,1999年改版變成半月刊,共發行24期,10年間共發行132期。經過具體閱讀、人工編碼的篩選,本文整理1990年至1999年刊登的所有以“婚戀”為主要議題的文章,包括各類新聞文體以及讀者稿件,以單篇文章作為一個分析單元,最終獲得婚戀報道樣本272篇。

(三)類目建構

張佳蕾、馬彧從新媒體方面對當代青年婚戀觀建構進行了研究,從議題內容、報道類型、報道態度等十個方面對其進行了定量描述與新聞話語分析,其研究方法具有借鑒意義[5]。鑒于評論態度、評論態度與媒體報道立場的一致性、轉發量、評論量、點贊量等類目不適合用于期刊的研究,本研究對90年代的婚戀觀研究選擇從報道數量、議題內容、報道來源、文章情感傾向四方面進行。

二、數據與資料分析

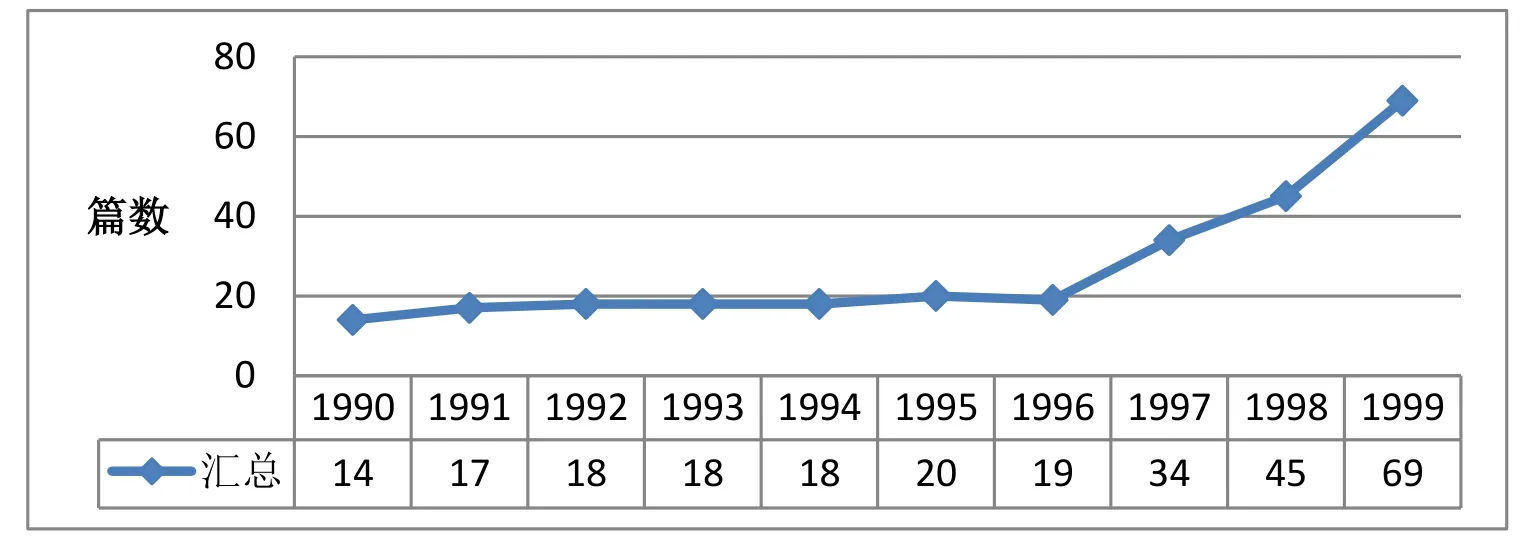

(一)報道數量

本文中《中國青年》期刊各研究年份婚戀報道的樣本總數為272篇,不同年度目標樣本數量分布見圖1:

圖1 《中國青年》(1990-1999)年婚戀報道數量

10年間,《中國青年》對于婚戀議題的報道數量整體呈上升趨勢。在1996年之前,婚戀相關報道數量基本保持平穩,平均每年刊登17篇,拐點出現在1996年。1996年以后婚戀相關的報道逐年增加,1999年達到報道高峰,高達69篇。值得注意的是,1999年《中國青年》改為半月刊,這年被稱為期刊業“刺刀見紅”的一年,各家刊物為爭奪期刊市場份額展開浴血奮戰。進入新千年,在激烈競爭的擠壓下,各類期刊忙于拓展或革新“變臉”,不約而同地以不同方式和手段搶占已被各種媒體爭奪得所剩無幾的市場[6]。截至1999年,我國期刊已達8187種,印數28.46億冊[7]。《中國青年》在此環境下也在積極尋求變革,刊發數量倍增。期刊的變革,再加上隨著改革開放社會對于婚戀問題的討論增多,《中國青年》與婚戀有關的報道數量也在不斷增加。

(二)議題內容

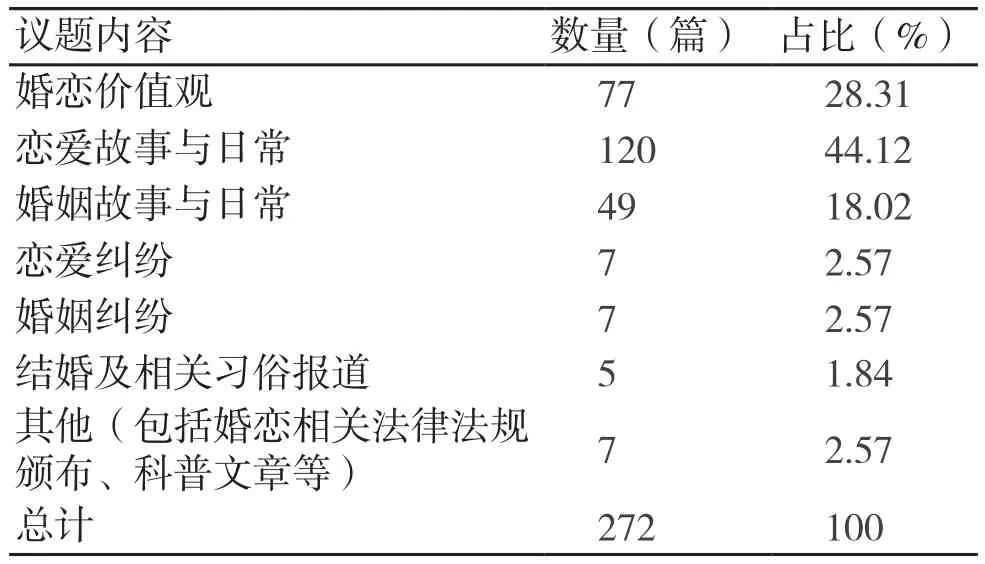

本文在進行議題內容分類時,首先運用了python的LDA主題模型方法,將樣本文章大致分為八類,再人工進行二次精確分類,分出七類,具體分布見表1:

表1 《中國青年》(1990-1999)年各類婚戀議題總數與總占比

研究發現,被討論最多的議題為戀愛故事與日常(44.12%),其次是婚戀價值觀(28.31%),排列第三的為婚姻故事與日常(18.02%)。戀愛糾紛與婚姻糾紛報道兩項在總量中僅占5.14%。原因是這兩個議題一般都會涉及社會負面事件,如《繼母的罪惡》中講述了一個繼母暴力對待丈夫與原配的孩子并將其折磨致死的故事[8]。婚戀糾紛議題的文章大多描繪的是婚姻和愛情中不堪的部分,相關內容的報道過多有可能打擊青年對于婚戀的美好向往,導致對于婚姻的悲觀或者恐懼態度,不利于其健康婚戀觀的形成,因此數量較少。

從10年不同年度之間的比較來看(見表2),1990年,《中國青年》的婚戀議題以婚戀價值觀(28.57%)、戀愛故事與日常為主(28.57%);1991年以婚戀價值觀(35.29%)與婚姻故事與日常(35.29%)為主;1992年以婚戀價值觀(50%)和戀愛故事與日常(38.88%)為主;1993年以婚戀價值觀(33.33%)和婚姻故事與日常(33.33%)為主;1994年到1999年都以戀愛故事與日常、婚戀價值觀相關報道為主。縱觀以上數據,《中國青年》對于婚戀價值觀的引導在10年間一直都處于重要地位。這與該期刊的受眾有關,他們大多處在人生重要的十字路口,在戀愛與擇偶的階段,關于愛情、婚姻相關的問題和困惑較多,因此《中國青年》對相關議題的討論也比較頻繁,如發布了《愛情可有“分心術”?》《戀愛如打鐵》《不要讓愛淹沒你》等文章引導青年,幫助他們樹立正確的婚戀觀。

表2 《中國青年》10年各類婚戀議題各年占比(%)

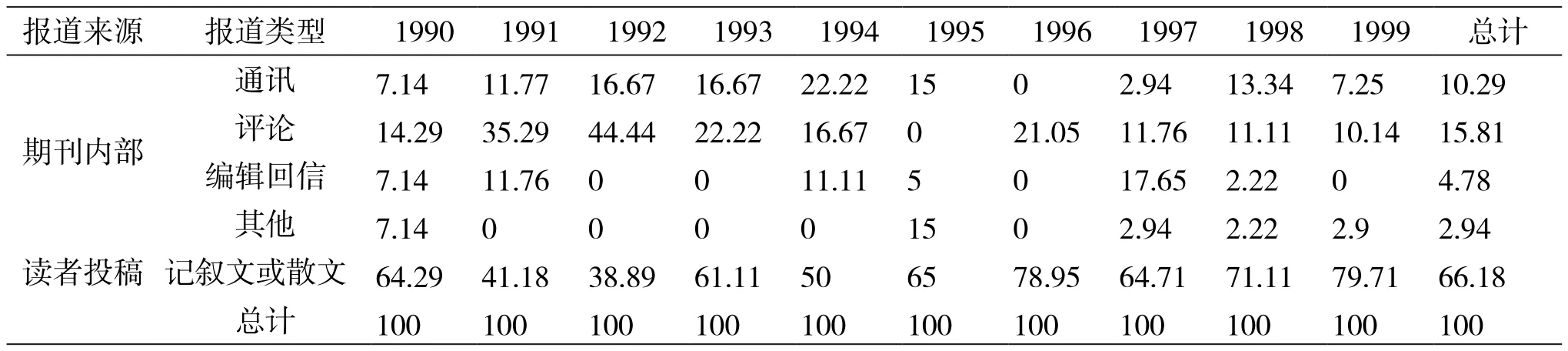

(三)報道來源

在總體樣本中(見表3),《中國青年》刊發文章最多的是讀者投稿(66.18%)(一般是讀者本人以自己或身邊人的故事為中心撰寫的記敘文或散文),其次是期刊內部撰寫的評論(15.81%)、通訊(10.29%)、編輯回信(4.78%)或其他(2.94%)。從10年來的婚戀報道來源的變化發展來看,除了1992年“評論”(44.44%)超過了“讀者投稿”(38.89%),其他年份都以“讀者投稿”為主。《中國青年》對于讀者非常重視,開設了多個欄目專門刊發讀者稿件,如《四季風鈴》《愛情故事》欄目等,聆聽讀者聲音,為青年提供發聲平臺,讓他們表達有關婚戀問題的感想。《中國青年》還開設了《編輯回信》欄目,通過稿件與讀者進行積極溝通,為青年在愛情與婚姻問題上答疑解惑,幫助了一些在婚戀問題上迷茫而痛苦的青年,幫助他們重拾對愛情和人生的自信。

表3 《中國青年》(1990-1999)年婚戀報道來源與類型各年占比(%)

(四)文章情感傾向

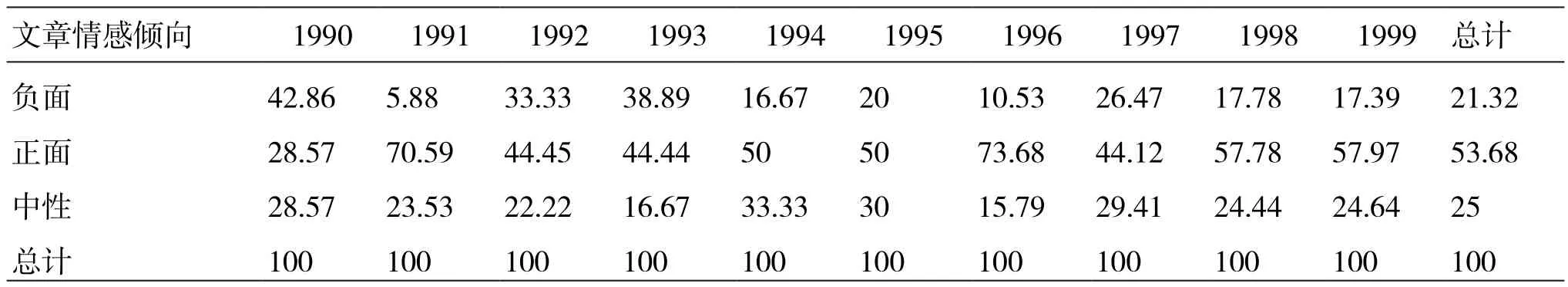

本文對文章情感傾向的判定由人工編碼完成,主要分為以下三類:(1)正面,包括對戀愛與婚姻的贊美、鼓勵、肯定與祝福等正向的情感;(2)中性,報道的文本中沒有明顯的情感傾向,處于中立或者夾雜著正面、負面或其他不同的態度;(3)負面,包括對戀愛與婚姻感到無奈、痛苦與對失德行為的譴責等消極情感。從表4可見,在總體樣本中,三種情感傾向所占比例從多到少依次是“正面”(53.68%)、“中性”(25%)和“負面”(21.32%)。從10個年度之間的比較來看,除了1990年“負面”情感傾向的文章占比最大外,1991年到1999年9年間,“正面”情感傾向的文章一直占主導地位,并從1992年開始占比逐年增大,1998年和1999年“正面”情感傾向的文章分別占到57.78%、57.97%。總體而言,在這10年間《中國青年》對婚戀相關的文章“正面”情感傾向占主導地位,期刊呈現給青年關于婚姻和戀愛的印象整體是美好與和諧的,這樣可以強化青年對于愛情的向往,給予他們積極的鼓勵,引導他們樹立正確的婚戀觀。

表4 《中國青年》(1990-1999)年婚戀文章情感傾向各年占比(%)

三、《中國青年》構建的青年婚戀觀特征分析

本文除了通過對報道數量、議題內容、報道來源、文章情感傾向四方面的數據分析研究《中國青年》如何建構青年婚戀觀議題,還進一步深入挖掘報道文章中包含的觀念因素,分析《中國青年》通過內容表達呈現出的青年婚戀觀特征。

(一)戀愛觀:新的經濟形勢與傳統碰撞促成新型戀愛觀

中國古代婚戀觀強調“定親疏,決嫌疑,別同異,明是非”的“禮”,男女相處之間不應逾矩。隨著中國社會的巨大變革與西方婚戀思想的傳播,人們開始批判傳統的包辦婚姻,倡導建立男女雙方自主的自由婚戀觀,《中國青年》婚戀議題中“戀愛故事與日常”占比從1992年之后整體也呈上升趨勢。從文章具體內容來看,青年們已然能普遍接受并追求自由戀愛。

在20世紀90年代,隨著改革開放取得新成效,國門逐漸打開,處于新舊交替時代的年輕人猛然扎進紛繁復雜的物質生活里,不免彷徨迷茫。《中國青年》報道的文章反映了這樣的情況,一些青年既對五彩繽紛的新世界充滿好奇,又對家境仍然艱難感到不甘。貧富差距日益明顯,新的經濟形勢帶來的壓力與傳統觀念相互碰撞,傳統戀愛觀逐漸瓦解,形成了區別于傳統戀愛觀的新型戀愛觀。有文章認為,青年把戀愛與婚姻明確區分開是“因為這種形式既避免了傳統家庭帶來的責任,又享受了它所擁有的溫情脈脈”[9]。

列寧認為愛情涉及兩個人的生活,并且會孕育第三個生命,一個新的生命,這一情況使愛情具備社會關系,肩負著對社會的責任[10]。然而在這一時期,一些青年對責任感產生了淡漠和恐懼的心理,這種淡漠和恐懼反映于情感時,便演化成對傳統婚姻與愛情形式的反叛與逃離,于是社會中出現了“傍大姐”“傍大款”現象。如1998年第10期《青春靠不住》這篇文章描述了一些青年在紙醉金迷的生活中迷失自我、放棄自身奮斗、從不健康的兩性關系中獲取巨額利益的現象。

(二)婚姻觀:道義與責任仍是主流,開始重視個人感受

班固在《白虎通義》中對“婚姻”下了定義,稱:“婚姻者何謂,昏時行禮,故曰婚。婦人因夫而成,故曰姻。”[11]傳統的婚姻觀強調道義和責任,倡導男尊女卑、夫唱婦隨,并以此為基礎維護社會的人倫秩序。20世紀90年代,在婚姻中兩人互相扶持、不離不棄仍是主流思想。即使家庭條件不好,年輕夫妻也愿意共同打拼,同甘共苦。夫妻一方生病,另一方也會傾其所有、全力照顧。《中國青年》1998年第10期《飄零著,也是永遠燃燒的玫瑰》文章描寫了一對夫妻在艱難的條件下共同營造了一個幸福的小家,不幸的是后來妻子被發現患有淋巴瘤,其夫四處求人借錢為妻醫治,發現已無力回天時陪伴妻子到最后一刻[12]。《中國青年》將婚姻中的道義、責任與愛展現得淋漓盡致,感人肺腑。可以看出傳統的婚姻觀念里“同甘共苦、不離不棄”得到當時的大眾傳媒普遍認同。

然而婚姻觀念也并非一成不變。傳統婚姻關系提倡夫妻恩愛,夫妻白頭偕老被稱為佳話,有些夫婦會為了家庭和睦,忽略個體自身感受,女性在夫權壓制之下更是如此。在20世紀90年代,女性越來越多地參與到社會勞動中,在社會中扮演重要角色,“男主外女主內”的家庭模式已經在悄然改變。女性的地位不斷提高,她們對于婚姻的觀念也在改變。一些女性由長期以來追求表面上的家庭“和諧”,轉變為追求心靈的和諧與默契。衡量婚姻家庭的標尺發生了根本的變化,有婚姻而無愛情的傳統家庭模式受到了“感情說”的強大挑戰[13]。在《中國青年》1997年第11期《請你辯護:該不該向“第三者”索賠?》一文中,一位女士因丈夫出軌而向法院提出離婚,并狀告第三者侵犯她名譽權[14]。可見當時女性的自我主體意識在覺醒,對于丈夫犯的錯誤并不再是一味地容忍,而是開始注重個人感受,會利用法律武器保護自己,爭取自己相應的權益。不過,從《中國青年》當時報道的文章來看,這樣果敢的女士仍然是少數。

(三)性觀念:從幕后到臺前,在保守與開放的矛盾中進步

性觀念是婚戀觀中重要的一環。隨著社會的開放和新技術革命帶來的信息渠道多樣化,20世紀90年代,社會對于性的討論已從幕后到了臺前。有讀者投稿談到自己深愛的女友因為婚前有過性行為而覺得配不上男友,未留下只言片語離開了他們在一起的城市,從此杳無音信,而作者本人表示并不在意女友以往的經歷[15]。這一時期,雖然西方性開放理念已傳入中國,但青年對此的矛盾心理還是很強。在《中國青年》1997年第9期《為什么找不到一個純情女孩?一個純情男子的天問》文中,作者提到自己戀愛屢屢失敗,因為他相處的幾個女生都曾經與他人發生過性關系。當得知此事時,他形容:“猶如一不小心吞下一只蒼蠅,當時的我,惡心難受,無以言述。”[16]

此篇文章一經刊發,引起了嘩然,很多讀者給《中國青年》寫信表達對此篇文章的反感以及憤怒。有讀者認為該作者所指的“純情女孩”并不是感情純潔真摯的女孩,而幾乎是處女的代名詞,如此強調女人的純潔是對女性人格的侵犯,是以主人的心態來看待女性,是依然將傳統的陋俗沉重地壓在婦女的身上。由此可見,部分思想先進的女性個人意識在覺醒,已經不再忍受在道德上對于女性的奴役與束縛,她們有了自己獨立的思考。然而大部分年輕人對性開放接受程度還很低,保持著相當程度的保守態度。潘綏銘教授主持研究的《性愛十年:全國大學生性行為的追蹤調查》考察了從1991年至2001年中國大學生的性觀念與性行為發生的變化,在調查的大學生中,有過性行為的男生占20%,女生占12.8%[17]。從數據來看,有過性行為的青年還是占少數,大部分青年還是較為保守。

四、結論

綜上所述,90年代,在對外開放與互聯網信息技術變革的時代背景下,大眾傳媒以自身優勢廣泛傳播積極、正向、科學的婚戀觀。從對《中國青年》婚戀報道的研究來看,青年婚戀觀已經出現了顯著的變化。他們追求自由戀愛,強烈反對包辦婚姻,同時已經有部分青年擇偶日益功利化;在婚姻方面,互相扶持、不離不棄仍是主流,但也有部分人認為個人幸福比婚姻穩定更重要,人們開始積極關注婚姻法中關于離婚內容的修訂;在性觀念方面,大部分青年還比較保守,對于婚前性行為接受程度比較低,但已有女性指出男性不應以性來壓制女性,女性在兩性關系中的自我意識在覺醒,社會對性也不再是“避而不談”,并開始摸索科學的性教育。