獵豹與面條

王溱

01

大鐵鍋里的水還在咕嚕冒泡,穗子忽然從一片水汽里鉆出來,摘下圍裙往柜臺上一扔。

老板,請半天假!穗子沖出店門時甩下這么一句。

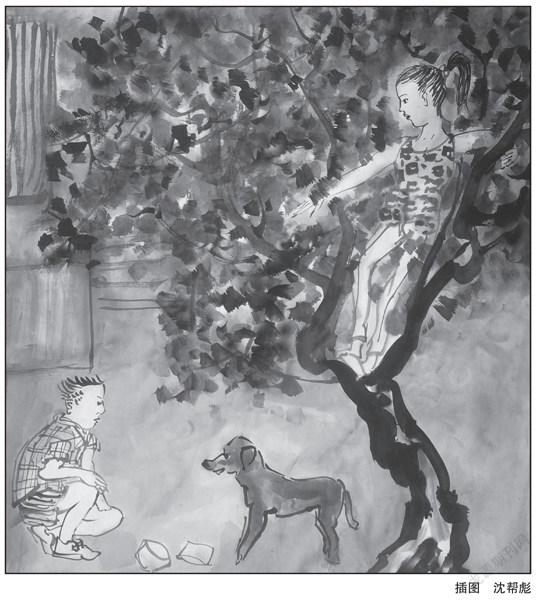

我追到門口,倚著門框看穗子大跨步跑下門口的斜坡,消失十幾秒又跑上另一個斜坡,一直沿著廠區外的路向前奔去。她左側的樹在后退,右側的廠房墻也在后退,她在我眼中一直是靜止的,工人們正好放了工魚貫擠出破舊的廠門,熙熙攘攘全成了她跑步的動態背景。穗子跟往常一樣穿著緊身的豹紋背心、破洞緊身牛仔短褲,露出黝黑的皮膚,她的頭發扎成一束馬尾,跑起來馬尾就有力地左右搖擺,矯健得像只獵豹。柏油路真礙眼哪,她的腳就該痛快地踩在掛著露珠的蕨類植物上,像真正的獵豹一樣,發出好聽的沙沙聲。我看得入神,竟忘了去想她到底遇上什么心急火燎的事,以至于留我一個單手的人獨自操持面館。

穗子一離開,面館就現了原形。廚房案板上一團面團正以一種軟趴趴百無聊賴的姿態躺著,像人老去后的皮肉滋滋冒著死亡氣。它分明在挑釁!我厭惡地別過臉去。自從花姐死后,這些黏糊糊的面條就更加肆無忌憚了,常常從脖子處死死把我纏住,像嗜血蛇一樣,很緊,透不過氣,我還不能掙脫。掙脫并不難,面條一扯就斷,可我不敢。花姐在的時候就一再叮囑我,千萬別扯!扯斷的是你的生路。

生路?我就不能有別的生路?每次我這么問,花姐就用憐憫的眼神看我。我知道她是在看我斷了的那只手。我應該早點離家出走的,離開花姐,離開這個鬼地方。我無數次在腦子里預演著離家出走的情形,比如把行囊打在背上,像日本忍者一樣跳上屋頂,一只手正好拿把長刀,刀鋒在瓦片上滋滋劃出一道長長的火花。或者坐船,我把斷手藏在長長的袖子里,假裝交叉在胸前,船上會有一個獨眼的船夫搖槳,他會送我到任何想去的地方。我甚至還想過在背后裝個滑翔翼,像鷹一樣翱翔而去。可我哪種方案都來不及實施花姐就早我一步走了,出車禍走的,我成了這面館唯一的繼承人。

警察問,你爸呢?我說我不知道。我的確不知道,花姐從來不提這事。小時候我倒是問過,她冷冷地說你沒爸,你是老鷹叼來的。鷹嗎?要說是鷹我倒是信的。我跟花姐長得半點都不像,她的鼻子像樹袋熊一樣是塌扁的,我的卻是標準的鷹鉤鼻,老被人誤以為是混血;她才五十出頭眼睛就老花了,常把淀粉當鹽巴放,被客人投訴過好幾次,我視力卻好得出奇,能看清遠處高樓大廈上的每一個窗戶里頭的光景,還有開滿鮮花的大公園里嗡嗡飛舞的蜜蜂。

一只樹袋熊是怎么也生不出一只老鷹來的,對吧?聽說老鷹的視網膜是有兩個凹槽的,比人類多一個,我時常對著鏡子一找就是半天,偏就沒找著另一個在哪兒。聽說老鷹的瞳孔也比人類大,我卻死活記不起花姐的瞳孔有多大,花姐走那天眼睛閉得緊緊的,我跟著閉上眼睛也回憶不起來她瞳孔的樣子,二十年來我就從沒有留意過她的瞳孔。穗子倒是把眼睛睜得大大的,但我不敢看。每次跟她對視時,我都不自覺會把視線移開。她的眼神很獨特,好像能看透一切。一般我都只會坐在柜臺上遠遠看著穗子扯面,或者轉頭看著對面工廠的大煙囪。從煙囪里鉆出來的煙都是白花花的,骷髏頭形狀的,瞳孔再小都能看見。

穗子是花姐半年前招進來的,剛開始我并不待見她,認定她就是花姐的“幫兇”,好齊心協力用面條把我死死捆在這巴掌大的地方。我問穗子從哪里來,她說從一個能把人的腿砍掉的地方來。這分明是嚇唬我別到處亂跑哇!我反擊性地嗤笑她,說你的腿不是還好好的嗎?她哀怨地看了我一眼,不再說話。

此后我沒再找穗子的茬兒,這妮子很勤快的,確實幫了花姐很大的忙,我也就有更多的時間可以看我的漫畫。沒想花姐這一走,穗子倒成了面館的頂梁柱。我也沒空想什么凹槽什么瞳孔了,我只能乖乖地坐在這柜臺里,把花姐的面店撐下去。

我也干活的,我負責收錢,以及端面。你可能沒法想象一個單手的人怎么端面,我就能。我用一只手拍著胸脯對穗子說,這種重活就應該男人來做。

穗子是真的喜歡扯面。她說,面團可比技校的鉗子螺絲刀親切多了,柔軟,溫情,還有淡淡的麥子香。

親切?我打了個冷顫。那些軟趴趴的能把人纏住的玩意兒親切?

穗子不服氣地說,扯得不好的面條才軟趴趴呢,扯得好的都是有彈性的,就像少女的皮膚一樣。

少女?說的是她自己嗎?我歪著腦袋看她。穗子的皮膚是很健康的黑銅色,光滑得像黑緞帶,跑步時滲出的汗水如一顆顆珍珠粘附在緞帶上,確實是少女該有的樣子。

但我一直想不明白為什么穗子身上什么都沒有,每個人身上總得纏著點什么的吧。比如花姐,身上纏的是紅線,細細的,若隱若現,每次我湊近了想看清楚它們就消失不見,哪像我身上的面條,毫不客氣直接繞上我的脖子,一圈,兩圈,頸箍似的,我每天都差點喘不過氣來。按理說這難纏的面條不會輕易放過穗子的呀,莫非是她手上的搟面杖起了震懾作用?面條通常只在她肉乎乎的手指上繞著,像小時候在手指上玩絲線游戲那樣,靈活地被翻轉過來又翻轉過去,然后乖乖跳進滾燙的鍋里。面條已經被她馴服了。一定是的。

她到底跑去哪兒了?

她什么時候回來?

02

來碗紅燒牛肉扯面,加辣子!

來的是斑馬大叔。

又是斑馬大叔!我沒好氣地應了一聲,轉身去冰箱里翻找穗子提前扯好的面。

斑馬大叔是常客,四十歲出頭的樣子,在附近幫人看工廠門,粗壯的胸脯把藍條紋的海魂衫撐得鼓鼓的。每次穗子給他做的紅燒牛肉扯面里,都赫然躺著個圓滾滾的鹵蛋,可墻上的小黑板明明白白寫著,紅燒牛肉扯面配鹵蛋需另加錢。

剛開始斑馬大叔也疑惑地看向穗子,穗子只是輕描淡寫說了句“免費贈送”,就低頭繼續扯面。這話不是老板才有資格說嗎?我腦瓜子生疼。看著斑馬大叔涎著口水拿筷子去戳那個被染得黑不溜秋的雞蛋時,我總有他把那粗糙的手指往穗子身上戳的錯覺。

趁著穗子不在,我又從抽屜里掏出一盒香煙。你可以想象一個單手的人站在熱氣騰騰的鍋爐旁邊,時不時放下手里的大勺,把嘴里的煙取下來彈一彈再塞回嘴里是個什么情形。煙是魔鬼,我忍不住要跟魔鬼交易,我給它我的肺讓它在里面安營扎寨輕歌曼舞,我便可在縹緲的虛假的熱鬧中獲得片刻的寬慰。真不明白穗子是怎么煮面的,我才略一出神面就快糊了,我手忙腳亂地撈,那該死的煙灰趁機飄進了面里。我用大勺撥了一下,迅速搲起一勺紅燒牛肉蓋上去,端到斑馬大叔的桌上。

斑馬大叔并沒有關注到這一勺紅燒牛肉的分量少了,只是艱難地把手從電話線里抽出來,拿起筷子在桌上篤篤戳兩下。

我當然看到了斑馬大叔身上纏著的電話線(或者是網線? ),很久以前就發現了,跟衣服上的橫條紋斜斜交叉成菱形。據說他的老婆孩子都在很遠很遠的地方,全靠這些線連著。線雖然不粗,繞在身上終究比身上纏著面條難受多了,每次我把面放到他跟前的時候 ,他都要費勁地掙脫,好一會兒才抽出手來遞給我錢。

穗子不在呀?斑馬大叔問。

我說是,她請假了。

難怪。斑馬大叔挑了一塊最大的牛肉塞進嘴里,這才含糊地說,穗子不喜歡煙味。

我不知道他哪來的結論,我不在店里抽煙,只是不想給穗子看到我抽的是“大前門”而已。花姐走之前我抽的是“軟中華”,那才是一個老板該抽的煙。斑馬大叔好像并沒有打算結束這個話題,竟像個熟人一樣聊起穗子的事。他說你看穗子那氣質,那氣度,就應該生在有錢人家吃香的喝辣的,也不知投胎出了啥差錯她才淪落到要到小面館當個小工。我對“淪落”二字很反感,從鼻孔嗯了一聲。他繼續說了一些穗子的事,比如穗子居然會修理單車,他見過她幫一個路人修單車,也看見過她在流浪的歌者演唱時跑過去伴舞之類的事,都是我不知道的。后來我就進后廚去了,站到那個熱騰騰的大爐灶前。其實也沒什么要煮,店里就他一個顧客。我只是下意識逃開了。我是老板,穗子是我的員工,我沒法接受一個顧客比一個老板對一個自己的員工了解得更多。

在鍋爐前站了一會兒,我就大汗淋漓了。后廚沒裝空調,只有一臺大功率的電風扇,花姐當年從二手市場淘來的,工業用的那種。我一按下開關,湯鍋上原本還大肆往外冒的水蒸氣瞬間被吹得無影無蹤。

我舒服地閉上眼,耳邊又響起穗子咔咔的笑,她說,這就像跑起來的感覺啊!

穗子的馬尾向后飄起來了,劉海以及兩鬢細碎的頭發緊貼著頭皮往后飛揚,露出汗漬漬的臉,還真跟跑起來似的。店里的鍋碗瓢盆全都不見了,她的背后是原始大森林,她的腳下鮮花盛開,她矯健的身姿在叢林里一躍一躍的,我以一只雄鷹的角度在半空中俯瞰,一直追隨著她。她一直跟我強調說她跑得很快的,當初想去的是體校,絕不是技校。這點我信,她手持搟面杖時的確像個接力跑賽場上的運動員,她是從花姐手中接過接力棒的,可惜再沒有誰可以接過她的。而今小面館里除了她就是我了,我只有一只手,搟不了面。

差不多傍晚的時候穗子終于回來了,半句交代的話都沒有,直接就站到案板前啪一聲吹破口香糖,十指輕車熟路陷進面團里。那團死氣沉沉的面團瞬間活過來了,討好地變化著形狀。隔著半透明的隔熱簾,我清清楚楚看見她把面團扯開,用力抖抖,對折,再抖抖,動作嫻熟而流暢,就跟花姐一樣一樣的,一點也不像個從技校畢業不到一年的孩子。她的十根手指因為沾滿了白白的面粉而輪廓分明,像上了油的扳手,或者打了蠟的鉗子,總之都是專業級別的工具,對付這團黏糊糊的玩意兒綽綽有余。

也許穗子根本什么事都沒有吧?她就是喜歡跑。一只獵豹在廚房里困久了,請半天假去跑一圈,也沒什么大不了的。這一點那個斑馬大叔肯定不知道,這么一想我頓時有掰回一局的感覺。

03

少抽點煙!少看點漫畫!你就不能來柜臺幫忙收錢嗎?花姐忙不過來的時候也會沖我咆哮。我會放下漫畫書,漫不經心坐到柜臺去,但煙還叼在嘴上。那些煙霧從嘴巴里出來,從鼻孔里出來,先把我腦袋繞勻了,再往下,化作一個輕盈的繭把我整個人包裹起來了。多好哇,要不是左手拿煙頭有點別扭,我幾乎可以忘卻自己沒了一只手。

坐柜臺是很無聊的,無聊時我除了在心里盤算著怎么離家出走,剩下的時間就自己跟自己玩猜人的游戲。面館門口是個斜坡,誰走過來最先暴露的都是頭發。像糟鳥巢的是斑馬大叔,像歪草垛的是鼴鼠小子,像折了刺的仙人掌是刺猬仔,還有老禿鷲,頭頂像被一把鋒利的刀橫著削過,頭皮白花花。我多希望這些奇怪的頭發下面是一群兇神惡煞的鬼怪呀,這樣我就可以名正言順地抄家伙跟他們痛痛快快廝殺一場,要么把另一只手也廢了,要么把他們廢了然后逃離這里。可我眼神太好,大老遠就能看清一張張疲憊不堪不修邊幅的臉,哪張都算不上兇神惡煞。我甚至懷疑對面那些根本就不是工廠,是活了的機器想要統治人類而造出來的幌子,是障眼法。

什么樣的障眼法能逃過鷹的眼睛?我時常深深吸一口香煙,然后朝著對面的煙囪輕蔑地噴射。來吃面的人坐下,吃,吃完又離開。這些被機器奴役了的可憐人哪,他們誰也沒想過要逃,沒想過要反抗,無聊透頂。

當然那是以前,穗子來了之后,一切就不一樣了。

首先是斑馬大叔木訥的臉終于生動起來,他來得比以前勤快,每次點的都是紅燒牛肉扯面,穗子每次都擅自給他加鹵蛋。不僅僅是斑馬大叔,有次她擅自給刺猬仔多加了一大勺牛腩,還有一次莫名其妙給一個吃雪菜肉絲面的人也加了一勺牛腩,我都看見了,但我不吭聲。花姐在世時把什么都教給她了,現在花姐不在,她代表的就是花姐。

除了算賬。

我在想是不是應該找時間讓穗子也學習下算賬?我是算不下去了,那些數字除了0和1,哪個不是長得歪歪扭扭的?每到月底結算,一個個就張牙舞爪跑出來向我示威。進出相抵,賬面上勉強也只是達到持平,換句話說,我不過為自己賺到了一日三餐而已。不,更糟,我甚至還欠著房東兩個月的鋪租。

以前經常一起抽煙的兄弟勸我,把穗子辭了吧,這么小的面館雇個人挺浪費的,再說那破地方也就幾個工廠,本來也沒多少生意。我自然不會聽他的。我說,我不會扯面。兄弟說,不會扯面可以買現成的面條呀,更便宜。我說,那樣的面不叫面。他終于發現了什么,問我是不是喜歡上穗子了。我說你小子別管太寬,心里卻惴惴猜測著,假如面館倒閉了,穗子會去哪里?

最后我決定把花姐當初租的房子退了,住到店里。就剩我一人了,住店里挺好。穗子驚愕地問,你是怕半夜招牌被人拆了嗎?我說我想把這里改成24小時營業的。

我當然是開玩笑,穗子卻當真了,興奮地歡呼起來。這個主意好哇!那他們下了夜班就能吃上一碗熱騰騰的面了!

我終于忍不住問她為什么對附近的這些工人這么好,順便也問了給他們“加料”的事。穗子很驚訝,她反問我:原來你知道的?你不會辭退我吧?

我說,當然不會,我只是想知道原因。

穗子撓了半天頭,什么原因?能有什么原因?人就得吃好了呀,吃好了心情就會好。

我點點頭,很快又發現這答了還是等于沒答。

見我不語,穗子說要不你再少給我點工資吧,或者——我以后吃面就不加肉了,就當我的肉給了他們?

天地良心!我是這么苛刻的老板嗎? 此后穗子吃面時果真就很少再打肉了,只給自己燙幾片菜葉子。我也跟著她吃素。

素的東西種類也挺多的,但具體到我們店里,就等于青菜了,而且往往是大白菜。大白菜一斤三毛錢,趕在傍晚收攤前去買還能再便宜一毛。很奇怪的,斑馬大叔愛吃白菜,刺猬仔愛吃白菜,黑耗子愛吃白菜,樹懶先生也愛吃白菜,凡是穗子給起了外號的“動物”全都愛吃白菜。

我不知道穗子是否也給我起了外號,反正我不愛吃白菜。看著斑馬大叔狼吞虎咽吃著蓋在面上的那些千篇一律的大白菜時,我終于忍不住問他為什么那么愛吃白菜。他一臉詫異地停下筷子,像是我問了一個很不正常的問題。

有什么愛不愛吃的?不就是菜嗎?!

我恍然大悟,原來在有些人眼里,素菜真的就只等于大白菜。

住到店里之后我才發現,穗子每天是跑步來店里的,她住的地方在一個城中村,離這里將近十公里,我只聽說,沒去過。我問她為什么不坐車,她說為了省錢哪。她給我算了一下,每月工資兩千五,寄回老家一千,再減去房租八百也沒剩多少了,交通費能省就省。

我低下頭,為自己只能給穗子這么少的工資感到羞愧。她卻算得興致勃勃,你看,一趟公交兩元,一天就四元,一個月能省下一百多呢。

我問穗子,跑這么遠不累嗎?她說累呀,可我就是喜歡跑步。接著她給我詳細描述了跑步時的感覺,用了一個比喻,說好像自己突然脫離了這個世界一樣,周圍的一切變得模糊,恭恭敬敬往后退,包括現在,還有過往……

跑步還能脫離過往?我自然是不信的,但她的笑容那么有說服力。我看過電影《阿甘正傳》,里邊那個智商只有75的弱智阿甘就是個飛毛腿,跑出了好多個領域的冠軍;我還看過一篇小說,寫上海一個天生扁平足的小子后來也是跑了第一,考上了警察。我想起這些做什么呢?全都沒有穗子的笑容有說服力。

我曾經也很能跑的,在我兩只手都還在的時候。我對穗子說。

跑步跟手有什么關系?

那,還是有關系的。

04

斑馬大叔最近身上藏著的電話線好像松了些,松垮垮繞在脖子和胳膊上,他說他老婆要來這邊打工了,工廠都已經聯系好了。我自然替他高興,只是他腰上多了一圈其他的什么線,很粗,剛好就箍在胃的位置,把胃都給箍小了吧。他并不在意,高興地說著他最近的事,比如又換了一份電焊工的工作啦,工錢比之前高啦,比如剛租了個帶廚房的小房間,終于可以跟媳婦一起住啦。

鬼使神差,我迫不及待跑進廚房把這消息告訴穗子,然后盯著她的臉,不錯過一絲兒反應。穗子的臉依舊被滾燙的蒸汽蒸得通紅通紅的,只是應了一聲“哦”,見我還不走開,才又補充了一句:好事呀!

我心滿意足地回到柜臺,見斑馬大叔又不安分地往廚房里張望,忍不住拉個凳子坐到他跟前,正擋住他的視線。

你是怎么認識穗子的?我問。

斑馬大叔說,我們是老鄉啊,隔壁村的。

你怎么知道她不喜歡人抽煙?

斑馬大叔壓低聲音說,穗子她爸就是個老煙蟲,沒錢買煙了就脾氣不好,脾氣不好就老打罵穗子和她媽。

我嚇了一跳,那她們就任由他打?

斑馬大叔趕緊示意我小聲點,我把耳朵湊過去,斑馬大叔這才輕聲說,當然要跑的呀,可有什么辦法,那是她爸!又說,幸好穗子長大之后越跑越快,她爸后來都追不上了。

你見過?

怎么沒見過!有一次都追到我們村來了,還帶著條大黑狗。這一人一狗還是蹲在我們村口歇夠了,才回去的。

穗子呢?

早跑回家了。

這……這不是廉價電視劇的劇情嗎?斑馬大叔繼續滔滔不絕地說著,說自己看不過眼,還把自家大黃狗放出去,叫它去跟大黑狗干一架,殺殺它狗仗人勢的威風。說到這斑馬大叔就咧開嘴笑,露出兩排煙絲牙,穗子那時候的事就在那兩排煙絲牙間繪聲繪色。

你知道吧?穗子還拿過技校的扳手威脅她爸呢,說他再敢打她媽,她就一扳手把他手給砸斷!

我一個顫栗,那只斷手的傷口竟隱隱痛了一下。

斑馬大叔又說,反正現在只要穗子每月按時寄錢回去,她爸就不會再找她媽的茬兒了,這妮子,不簡單咧!

我還想問斑馬大叔關于穗子跑步的事,卻瞥見穗子正疑惑地朝這邊看,只好閉了嘴坐回柜臺。再看她時,她整個人都籠罩在煙霧中,身上若隱若現纏著幾圈鐵鏈,是古代那種捆犯人的大鐵鏈,就纏在她脖子上,手腕上,還有腳踝上,如果她把手腳都張開的話能變成一個蜘蛛網。誰能想到呢,跑得飛快的穗子身上居然纏的是這么沉重的鐵鏈子。我不自覺伸手去扯自己身上軟趴趴的面條,真是小巫見大巫。

05

房東終于還是來催鋪租了,我趕緊把穗子支了出去。房東板著臉說如果這個月再不補上,他就要把鋪子收回去了。

我給房東遞了一根煙,房東接了,我趕緊給他點上,自己也忍不住點了一根。房東的臉色在一片煙霧里終于緩和了下來,他開始罵娘,說當初是腦子進水了才買這里的鋪面,做啥都做不起來。又說鋪面他收回去,他也不知道做什么好,賣也賣不起價。

房東說的是大實話,這鬼地方有的是租不出去的空鋪面。我又給他點了一根煙,這次是湊近了頭碰頭拿我的煙頭給他點的,我隱約看到他身上繞著一些細細的金色的絲線,偶爾在燈光下閃過一絲詭異的光。纏著那玩意兒未必比我纏著面條好受。我從冰箱里拿出一瓶啤酒,在桌邊上一磕瓶蓋就飛了。我進廚房拿杯子的工夫,房東已經拿起啤酒瓶仰頭對著瓶口咕嘟咕嘟干掉了半瓶。

奶奶的,你小子咋就沒花姐的本事呀,做個面店都不行!房東說著,又干掉剩下那半瓶。

對呀,為啥花姐行我就不行呢?我又磕開了一瓶遞給房東,自己也磕開一瓶。

房東有些大舌頭了,當然大舌頭也不影響他罵人和夸人。罵的當然是我,夸的也依舊是花姐。他還提到一個男人,說那男人在工廠里的,要不花姐也不會非要在這樣的地方開店。房東的牙關打起顫來,字都被嚼得面目全非了,說什么吃碗熱乎的,說什么機器,說什么事故,我越聽越煩躁,那該死的工廠果然非善類!我一仰脖子咕嘟咕嘟又干了好幾瓶。喝!反正店也開不下去了,留著做什么。

穗子回來的時候看到怎樣的情形我不得而知,我什么都不記得了,醒來時腦瓜子不僅暈乎,還疼。天已經黑透了,穗子還沒有回去,就倚靠在鐵閘門邊上,蹲著,頭緊緊埋在自己的手彎里。這動作代表什么我很清楚,曾經我也會像她這樣瞅準時機搭出一個可以讓腦袋暫時逃離的港灣來。

我問穗子,房東呢?穗子說不知道,我回來的時候就你一個人,還有滿地的啤酒瓶。她問我怎么喝那么多,我說沒啥,哥兒們敘敘舊。穗子說你們男人真費錢,敘個舊還要浪費這么多酒。

桌子擺得整整齊齊的,啤酒瓶也收拾得干干凈凈,估計穗子回來得有一會兒了。我問她怎么還不走,她的語氣忽然興奮起來,說老板,我還有事跟你說呢。

什么事?

老板,我們做外賣吧!外賣好賺!穗子突然把頭湊到離我一尺近的跟前,滿臉期待地望著我。她的鼻孔一張一翕的,眼睫毛因為興奮也撲閃撲閃的,像極了發現獵物的獵豹。

我搖頭。工廠都有食堂的,也就少數人愿意出來吃碗面,做什么外賣?

穗子說,當然不止他們哪,街那頭不是有一個新街區嗎?我今天跑到那邊去了,見墻上貼滿了送外賣的電話,肯定很多人叫外賣。

穗子說的那頭,其實離這里得好幾公里遠,這穗子是想跑步想瘋了吧?我問她,你不會是打算跑著去送吧?

當然得雇個人來送!穗子剛說完,又扭扭捏捏地說,我去送也可以,或者你雇個人來煮面。

那還不是一樣?我說,新街區那么遠,沒有人知道我們店,不會叫我們這里的外賣的。

穗子卻說,那當然要宣傳的呀,我們可以做些傳單拿到那頭去貼。

合情合理,聽起來像是條路子。我忽然很不舍得讓面館倒閉,心想反正都快開不下去了,干脆豁出去試試。

我說,我去送吧,這送餐跟端菜一樣,就該是男人干的活。

可不近!穗子叫起來。

我不是告訴過你嗎?我曾經也很能跑的!我說。

穗子終于笑起來。笑容里竟有點狡黠的意味。

穗子把傳單貼出去的第二天,電話真的陸續打進來了。穗子連夜做了一個可以把外賣上下錯開挨個掛在上面的鐵鉤子讓我拎著,這樣我只有一只手也能同時拿個五六份。我就提著這樣的鉤子奔跑起來。一開始我有些不習慣,一盒盒的面就在我跟前,隨著慣性貼到我身上,熱乎乎的,在炎熱的夏日里還真不是個好差事。跑了幾趟之后,我漸漸就習慣了這種溫度了,它們從我的大腿或者腰部傳遞過來,所到之處充滿能量。有那么一瞬間,我甚至感覺自己提的是個鳥籠,籠子里有一只傷了翅膀的小鳥,我跑起來的時候,小鳥在籠子里也可以同步飛起來。我跑得越快,它就能飛得越快。

06

訂單越來越多,我每天來來回回不停地奔跑,還是送不過來。后來穗子也出動了,做好了面,自己拎上撒腿就跑。

自從開始送外賣之后,我的身體就自動形成了條件反射。我像一個真正的忍者,一拎上那個鉤子就像拎上了長刀一樣,全身肌肉進入節奏性的伸縮模式,不跑都不行。我安慰自己說,不能在屋頂上跑,在地上跑也是一樣的,在地上我還能偶爾遇見迎面跑來的穗子。依舊是豹紋背心,依舊是破洞牛仔短褲,只是她怎么看都不像只獵豹了。獵豹只會不顧一切朝獵物沖去,她卻要小心翼翼呵護著手里的面。她身上的鐵鏈子又藏起來了,身后飄起一條長長的線,像仙女的飄帶一樣飄逸。她從我身邊經過時我終于看清了,居然是一根面!面很長,她手藝真好,總是能把面扯那么細那么長,我用視線捋著那根面,捋呀,捋呀,沿著街道,橫過馬路……怪了,她怎么左拐了?那個熱鬧的新街區不是該往右拐嗎?

左拐是一片拆了一半的舊街區,住著些留戀舊地的老人家。莫非還有哪個新潮的老人家學年輕人點起了外賣?我想問,但天都黑了,穗子還沒有回來。

該不會出什么事了吧?我把鐵閘門一拉,掛上“暫停營業”的牌子,猶猶豫豫往舊街區那邊跑去。

舊街區我沒去過,對于任何沒把握的東西,我向來都很難邁出第一步。幸好正前方還有一團晚霞遲遲不愿意落幕,我就朝著它的方向跑,耳邊呼呼的風還是毫不客氣地提醒著我過往一些關于跑的記憶。只要穗子不在,以前的記憶就會鉆這個空子跳出來。記得剛失去一只手的那段時間,夢里不是被人拿著刀追,就是被什么猙獰的鬼怪追,我護著手埋頭跑,逃無可逃。我膽戰心驚地跑了一段,開始想象穗子就在前方跑著,她的馬尾巴在擺來擺去,左一下,右一下,我就跟著一直往前了。

很快我就到了那個破落的舊街區。我說破落,證據不止是建筑物,還有這里的老人們無精打采走路的姿態。天已經徹底黑了,我看不清兩邊建筑的模樣,只覺得路燈裸露著的燈泡發出來的光有些刺眼。路燈一整排站過去,有的亮有的不亮,搞得整條街像狗啃過似的。我在忽明忽暗中一路尋去,偶爾見幾個蹣跚的老人佝僂著背在路上幽魂一樣緩緩移動,用帶著痰音的呼吸聲宣示自己尚在人間。他們身上繞著的東西五花八門,粗的毛線,細的蠶絲,電話線,紅綢子,藤條,還有老掉牙的黑磁帶,不知從哪卷寶貝錄音帶里扯出來的。

街區寂靜得可怕。忽然一聲狗吠把我嚇了一跳,低頭一看,一只大黑狗就站在一個樓道口抬頭朝我看,它頭頂上就是一個路燈,把黑的狗毛照得更黑,白的尖牙照得更白。

我側著身想離開,卻瞥見狗低下頭去拱的那個空盒子很眼熟,可不就是我們面館的盒子!我下意識喚了一聲,穗子!

我,我在這!耳邊響起穗子驚喜的聲音。我循聲找去,穗子就在那只狗后邊的樓道前那棵樹上,正探出頭來興奮地朝我招手。怎么回事,獵豹還上樹了?

你怎么在樹上?我問。

穗子指著那條狗說,等它走開。

你是怕狗?

穗子不好意思地嗯了一聲。

天,你在樹上多久了?

穗子說,很久了,我以為它吃完面就會走的,誰知道它吃完了,還一直在這里拱著盒子,就是不走。

我伸手要去夠穗子,那狗忽然又抬起頭來朝我吠了兩聲,嚇得穗子把伸出來的手又縮了回去。

別,別!等它走了我再下來吧。穗子的聲音竟帶著哭腔。

我看向那只狗,它閃著幽光的眼睛里散發的只有疑惑,并沒有惡意。我干脆蹲下來,隔著一米多遠與那只黑狗面對面對視著,它大概是沒遇到過這樣的事,一時竟愣住了,呆呆地與我對視。

我問它,狗呀狗,你吃飽了沒有?它不動。

我又問它,你主人呢?它不給你吃飽飯嗎?它還是不動。

我嘆口氣說,兄弟,你要是餓的話,以后我把店里客人吃剩下的帶過來給你吧。它終于動了,朝我發出了微弱的嗚嗚聲。

我往前挪動湊近它,終于看清了它身上纏著的毛線,我猜想那些毛線應該屬于這街區某一位獨居的老人。我伸出手,輕輕撫摸著它瘦骨嶙峋的腦袋,那腦袋里想的是什么?是老人在昏黃的燈光下執拗地為遠方的子女織毛衣的場景嗎?我又想起了花姐。花姐以前也會織毛衣的,只是開了面館之后太忙了,我就沒再見她拿起過毛線針了。

黑狗盯著我的斷手看了一會兒,在我唯一一只手的撫摸下終于把尾巴搖起來了,那尾巴很短,像是被什么軋斷了半截的。我輕輕拍打它背的時候,它終于跳了起來,戀戀不舍把頭往空盒子上又拱了兩下,然后扭頭跑了。

天哪,狗能聽懂你說的話嗎?穗子發出驚嘆。

我沖穗子笑。不是你說的嗎?人只要吃飽了吃好了心情就會好的,狗也一樣的。

穗子手腳并用摸索著調整方向,冷不丁一個縱身往下跳。我下意識伸手要去接,可我一只手要怎么接?穗子跳下來了,或者說半摔下來了,屁股往一邊歪了歪,一手撐地才穩住。我把她拉起來,你沒事吧?她卻拽住我就跑,快!別一會兒它又回來了。

就這樣,穗子拉著我一路往前跑,她黝黑的兩條腿在月光下竟呈現出月色般的皎白,這讓我有些恍惚,仿佛跟著她跑著跑著能上天。我們跑過一條街,拐個方向,又跑了一條街,我想停下來,但穗子像上足了發條的人偶,直到跑回到店里,她的兩條腿還在原地踏步著,根本不舍得停下來。

我想把雙手撐在膝蓋上大口喘粗氣,電視里的短跑運動員跑完都是這樣的姿勢,但我沒有雙手,只好單手護著闌尾的位置稍稍彎下腰喘氣,我不敢給穗子知道我腦袋其實還有點兒暈。

穗子終于停下來了,歪著腦袋看著我。想不到你還會說狗語呀?

我說我不會,瞎蒙的。

她又問,你怎么知道我在那里?

我說,也是蒙的。我才不告訴她我能看見她身上纏著的面條。

你去那里做什么呢?現在輪到我發問了。

穗子臉色一變,像犯了錯的小孩一樣低下頭,小聲說,那邊有個老人很可憐的,兒女不理他,他一個人飯也煮不好,我偶爾就給他送碗面條過去。見我驚愕地看著她,穗子更加慌了,怯怯地說,你放心,我不白拿店里的,你從我工資里扣。

天那么黑,穗子的臉紅得就像那團不愿意落幕的晚霞。不像獵豹,倒像只偷吃魚被逮到的貓咪。我忍不住撲哧笑了。

見我笑,穗子也漸漸恢復了常態,靦腆地說,謝謝。過了一會兒,又害羞地說,你剛才跟狗說話的樣子,很、很溫柔。

我還從沒見過穗子害羞呢,正如我從沒見過花姐害羞的模樣。花姐也曾對著某個人害羞過的吧?我真想戳瞎自己這雙眼,還眼神好呢,近在咫尺的東西都從來視而不見。眼前站著的到底是花姐還是穗子?她身上既繞著若隱若現的紅線,又繞著又細又長的面條。

又過了好長一段時間,我才發現穗子身上的那根面條跟我身上的面條,其實是連在一起的。

責任編輯 張 琳

3480500218506