界線類偏瘤型麻風一例

何喬晶 張春雨 尹麗嬌 蘇友鳳 唐世瓊 韓 琳 王維維

云南省文山壯族苗族自治州皮膚病防治所,云南文山,663099

臨床資料患者,男,53歲。因“全身皮膚出現不疼不癢紅斑6個月余”來診。患者于2019年7月無明顯原因及誘因腹部出現2塊暗紅斑,無自覺癥狀,無水泡、破潰、壞死,未予處理。于2019年12月腹部皮損增多,逐漸漫延至全身皮膚,無瘙癢及疼痛。為進一步診治,于2020年1月14日到硯山縣皮膚病防治站門診就診,門診醫生考慮“麻風”,遂轉診到文山州皮膚病防治所做進一步確診,患者自患病以來精神、飲食、睡眠可,大小便正常,體重無明顯變化。患者妹妹曾患界線類偏瘤型麻風,其余人員均體健。患者出生于原籍,所在村寨中無麻風病例,患者成年后長期在浙江嘉興務工,從事紡織工作。

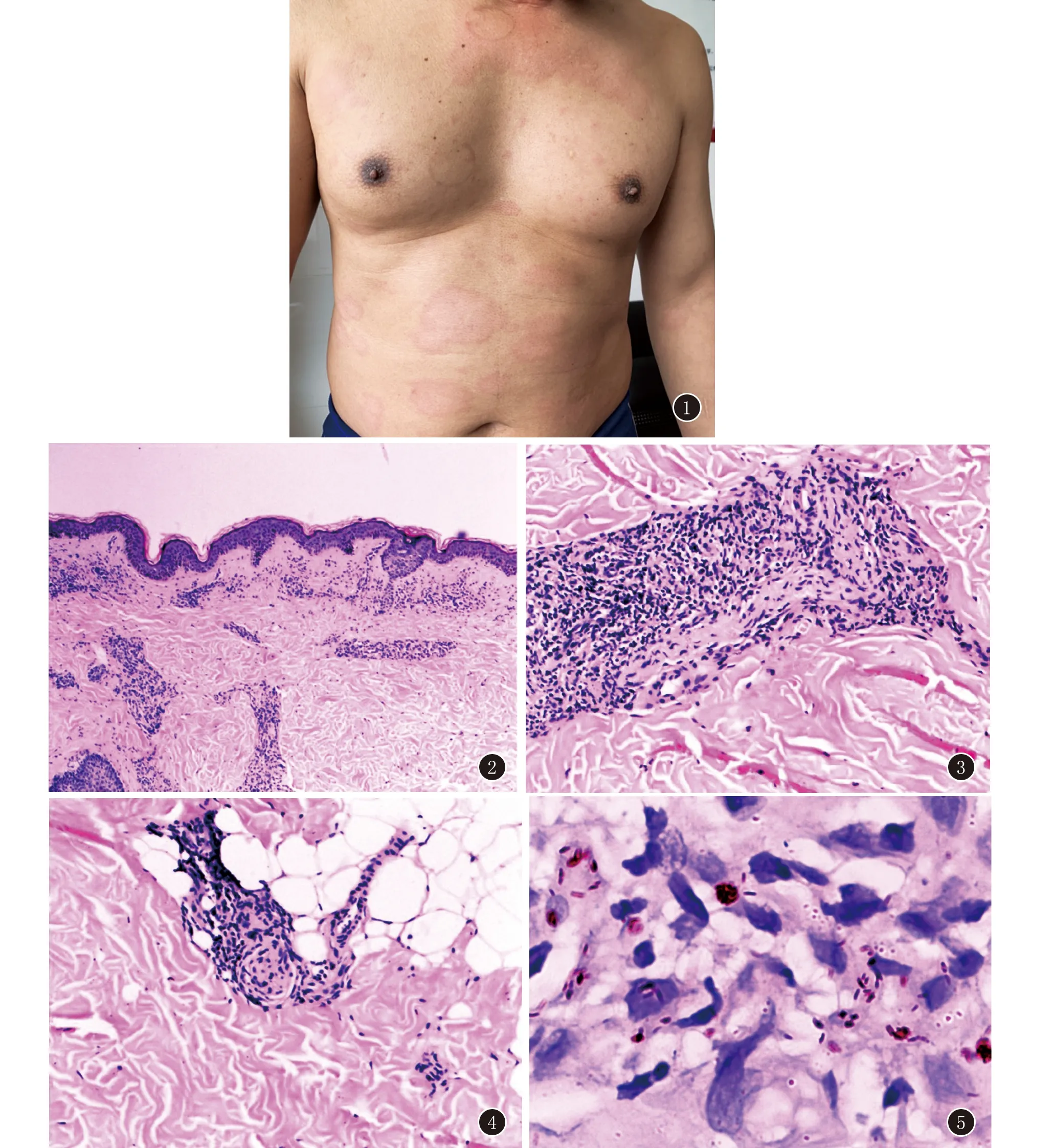

皮膚科檢查:面部輕度浸潤,雙眉外1/3稀疏脫落,全身皮膚可見散在分布、大小不等的紅斑,部分融合成小片狀,稍高出皮面,皮損邊緣部分清楚,部分模糊不清,皮損表面光滑無鱗屑(圖1)。雙側尺神經中度粗大,質軟,無壓痛,上述神經支配的區域無功能障礙,其余周圍神經檢查未見異常,皮損附近未觸及皮神經粗大和壓痛。

實驗室檢查:皮膚組織液查抗酸桿菌:左眶上3+、右眶上3+、左耳垂3+、右耳垂3+、皮損3+,細菌密度指數(BI)3.0。組織病理示:表皮變薄,表皮下有“無浸潤帶”;真皮層血管及附屬器周圍組織細胞條索狀或結節狀浸潤,少量細胞泡沫化,伴有散在淋巴細胞。真皮內神經小分枝腫脹,神經束膜洋蔥皮樣改變,神經周圍炎細胞浸潤(圖2~4)。抗酸桿菌4+,病理診斷:BL型麻風(圖5)。

圖1 軀干可見散在分布、大小不等的紅斑,皮損邊緣部分清楚,部分模糊不清,皮損表面光滑無鱗屑 圖2 表皮萎縮,下有“無浸潤帶”。真皮層血管及附屬器周圍條索狀或結節狀巨噬細胞肉芽腫浸潤,淋巴細胞散在分布于肉芽腫內(HE,×40)

臨床結合實驗室檢查,患者被確診為界線類偏瘤型麻風。

治療上給予多菌型聯合化療方案進行化療。

討論界線類偏瘤型麻風皮損多、分布廣泛但不完全對稱,可為斑疹、斑塊、浸潤、結節等,呈淡紅、深紅或棕褐色,皮損邊緣模糊不清;皮損表面不如瘤型麻風光亮多汁,有的皮損呈環形,內緣較清楚,外緣模糊;皮損中央可見“免疫區”;淺感覺障礙出現遲而輕。周圍神經損害多發,均勻粗大,質軟,分布不如瘤型麻風完全對稱。畸殘出現遲且不完全對稱。眉毛脫落不對稱,晚期界線類偏瘤型麻風頭發可脫落,鼻黏膜、眼、淋巴結、睪丸及內臟病變出現較早,可形成鞍鼻。皮膚涂片查抗酸桿菌陽性(4~6條),麻風菌素試驗晚期反應陰性。細胞免疫功能試驗結果顯示有缺陷。

本例患者為中年男性,病程6個月,有家內密切接觸史,就診時已有雙尺神經的損害,根據臨床表現、病理學檢查和組織液涂片抗酸桿菌檢查可以確診為界線類偏瘤型麻風。該患者病程短,皮損比較典型,有神經損害,一般皮膚科門診醫生均能診斷。患者發現全身皮損增多時,第一時間選擇到正規的皮防機構就診,接診醫生能夠第一時間考慮“麻風”的可能,并且轉診到州皮防所進行確診,沒有出現漏診和延誤診斷的情況。此病例的發現證明了文山州在長期的防控過程中,利用各種行之有效的方法,廣泛開展麻風防治科普知識宣傳,努力提高廣大人民群眾的報病意識,同時加大各級醫務人員的培訓力度,使醫務人員素質得到進一步提升。