綠色建筑評價體系的資源節(jié)約及案例分析*

宋 偉,陳炯先,張華北,陳翔燕,劉 誠

(1.北方工業(yè)大學土木工程學院,北京 100144;2.江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司,江蘇 連云港 222022)

0 引言

我國綠色建筑評價體系發(fā)展較晚,綠色建筑相關標準體系還不夠完善,前人對我國綠色建筑評價體系做了許多研究與分析,并提出了改進建議。楊茜等對國外主流的綠色建筑評價標準進行了研究分析,發(fā)現(xiàn)國外的評價內容更重視效果性指標,我國計量基礎較為薄弱,缺少建筑全生命周期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計[1];葉凌等結合國家標準化工作改革和“十三五”規(guī)劃等新形勢,用態(tài)勢分析法分析了我國綠色建筑評價標準發(fā)展機遇和挑戰(zhàn),提出綠色建筑評價標準應從全生命周期、性能要求和適用對象的角度對綠色建筑進行評分[2];趙秀秀等通過LEED,BREEAM,DGNB,CASBEE,EEWH 5個代表性綠色建筑評價體系與我國綠色建筑評價體系進行比較,提出了綠色建筑評價標準應增加碳排放計算工具來衡量建筑碳排放對周圍環(huán)境的影響值評價[3];王曉許等基于ECOTECT軟件對綠色建筑的評價方法提出了改進建議,即將綠色建筑評價指標量化,在設計階段對綠色建筑進行分析和改進[4];羊燁等從綠色建筑評價體系的“共享使用”指標出發(fā),對比國內外綠色建筑評價體系中的共享指標,提出我國應建立建筑運營的后評估共享平臺[5]。

隨著社會發(fā)展,資源供需矛盾加深,資源節(jié)約是緩解資源供需矛盾的重要方式之一,大量研究表明,綠色建筑比傳統(tǒng)建筑更能有效節(jié)約資源和保護環(huán)境[6-7]。在綠色建筑評價標準的所有評價指標中,資源節(jié)約指標的比重排在首位。本文對比了2014年版與2019年版《綠色建筑評價標準》“資源節(jié)約”指標差異[8-9],通過對實際項目“資源節(jié)約”內容的評定,得出“資源節(jié)約”指標在評價過程中的不便之處,并對項目提出改進建議。

1 “資源節(jié)約”指標的修改

我國綠色建筑起步相比于歐洲國家晚,20世紀90年代綠色建筑的理念才引入我國,2004年住房與城鄉(xiāng)建設部啟動“全國綠色建筑創(chuàng)新獎”評選,使我國綠色建筑發(fā)展正式掀開序幕[6]。此后由住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的2006年版《綠色建筑評價標準》是我國第一部綠色建筑評價標準,其中住宅建筑與公共建筑“資源節(jié)約”指標分為4大項,如表1所示。

表1 2006年版標準“資源節(jié)約”指標占比

經過修改發(fā)布的2014年版《綠色建筑評價標準》從單一的是否滿足評價項要求修改為更加精準的各項得分評價方式,其中3.2.7項顯示“資源節(jié)約”設計占比為住宅建筑82%,公共建筑81%,而運行占比為住宅建筑84%,公共建筑83%[5]。經再次修改發(fā)布的2019年版《綠色建筑評價標準》將節(jié)地與土地利用、節(jié)能與能源利用、節(jié)水與水資源利用、節(jié)材與綠色建材整合為資源節(jié)約評價項。由標準中3.2.4項可知,在預評價中資源節(jié)約項占評價指標評分項35.08%的權重,而在評價中資源節(jié)約項占所有評價指標項33.33%的權重[7],此占比的變化表明綠色建筑評價標準在重視資源節(jié)約的同時,對人居安全、舒適、便利等各項指標提升了關注度。

2 案例中“資源節(jié)約”指標分析

2.1 項目概況

以江蘇省某實際綠色建筑項目為例,項目布局如圖1所示。該項目由12棟住宅樓(3~14號)、1個幼兒園(1號)、1棟商業(yè)樓(2號)、地下車庫、配電房和物業(yè)用房組成,總建筑面積為127 432m2,其中1號樓(幼兒園)為3層,2號樓(商業(yè))為3層,3~6 號樓為11層,7~14號樓為18層。

圖1 項目布局

2.2 節(jié)地與土地利用分析

該項目中住宅總戶數(shù)為864戶,主要戶型為兩室一廳和三室兩廳,兩種戶型占比79.6%。住區(qū)用地面積54 243.5m2,總綠地面積為20 590m2,其中公共綠地面積3 435m2。地上建筑面積91 279.2m2, 地下建筑面積36 152.8m2,地下空間功能為汽車和自行車車庫。若按平均每戶3.2人計算,獲得人均用地指標19.62m2/人,地下與地上面積比率為39.6%。

對比2014年版和2019年版標準的節(jié)地指標如表2所示,新、舊標準均無對項目居住人數(shù)的明確計算或預測方法,在得知總戶數(shù)的情況下無法獲取人口數(shù)量,不利于實際人均用地指標的評分。此外,項目應增加地下建筑單位面積停車量的設計,同時合理設置機動車和非機動車車位比例,提升地下空間利用率。

表2 新、舊標準節(jié)地指標各項差異

2.3 節(jié)能與能源利用分析

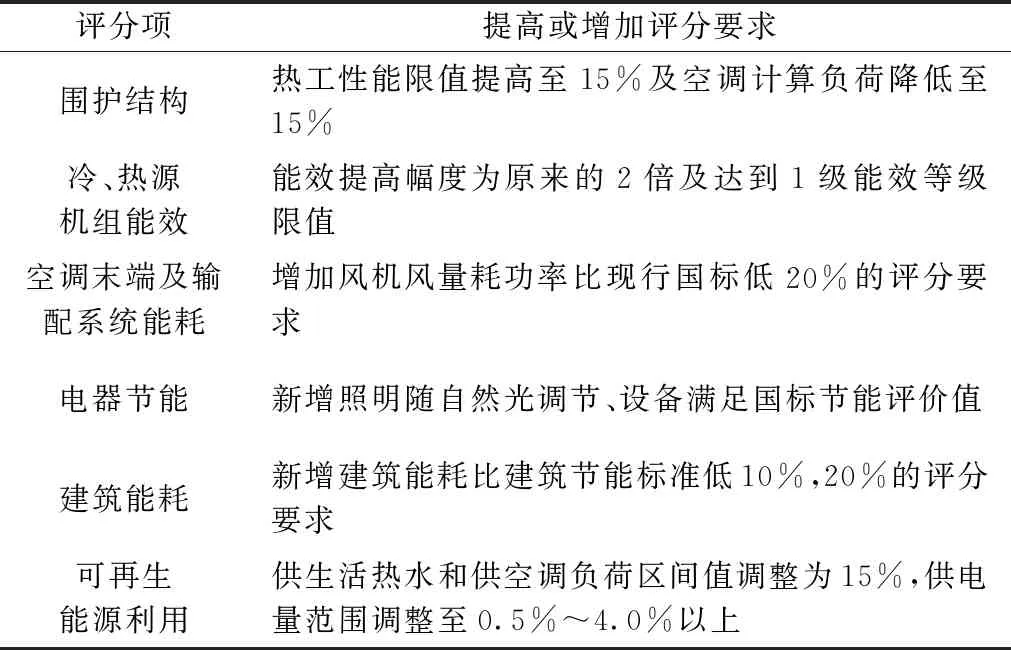

項目建筑朝向為北向90°,體形為點式,體形系數(shù)0.33~0.36,項目為居住建筑,住戶均自行安裝分體空調,項目所處地區(qū)為太陽能資源中等類型地區(qū),生活熱水可再生能源提供量為354戶,占總戶數(shù)的41%。太陽能中等地區(qū)的年輻射量約為200kg/m2的標準煤,而自來水溫度為15℃,即每平方米每天可產70℃熱水0.08kg,即每戶每天約產生7L熱水,而人洗澡所用熱水約為35℃,洗澡每日用水為20L,折合70℃熱水為10L,即太陽輻射產生的熱水可供70%的用戶,顯然高于項目41%供給率,因此,可再生能源的開發(fā)利用有待提升。2019年版相比2014年版標準,對圍護結構熱工性能、冷熱源機組能效、風量耗功率、耗電輸入冷/熱比、照明、建筑能耗和可再生能源應用比例的要求都有相應提高,各類指標的提高如表3所示。

表3 新標準相比舊標準各類指標的提高

2.4 節(jié)水與水資源利用分析

該項目用水效率為二級,節(jié)水器具為0.125L/s水嘴、單擋坐便器5L/次、雙擋坐便器平均4L/次、0.12L/s淋浴器;項目種植植物皆為需灌溉的植物,綠化灌溉水源為雨水,噴頭選用節(jié)水噴頭;項目采用分體空調,冷卻系統(tǒng)無蒸發(fā)耗水量。相對舊標準,新標準各項評分增加了評價等級,如表4所示。

表4 評分項評價等級變化

新、舊標準關于節(jié)水程度均無明確定義,綠化灌溉的用水量也無明確值,應設置相應綠化灌溉用水指數(shù)q,作為后續(xù)節(jié)水技術的評定依據(jù),計算如式(1)所示。江蘇省雨水相比北方地區(qū)多,因此,項目應通過種植無須永久灌溉植物來節(jié)約灌溉用水,在此基礎上對需要灌溉的植被應設置相應節(jié)水裝置或雨天關閉裝置。

q=Q/A

(1)

式中:q為單位面積綠化灌溉用水量(t/m2);Q為綠化灌溉用水量(t);A為需灌溉的總綠化面積(m2)。

2.5 節(jié)材與綠色建材分析

項目建筑形體屬于GB 50011—2010《建筑抗震設計規(guī)范》(2016年版)規(guī)定的不規(guī)則形體,全部采用預拌混凝土,建筑砂漿采用預拌砂漿的比例為100%,混凝土結構建筑的主體結構鋼筋總用量為8 838.398t, 400MPa級及以上受力普通鋼筋用量為7 298.531t,占比82.58%。

在節(jié)材評分方面,2019年版標準新增一體化土建和裝修一體化設計及施工,同時規(guī)定低于85%的400MPa級強度等級鋼筋應用比例將不再得分;新增循環(huán)再利用材料比例的評價和綠色建材比例的評價,相對2014年版標準提升評價等級,但二者在材料使用壽命上仍無明確規(guī)定,材料壽命關系著建筑使用壽命,在選擇利廢建材作為材料的同時也應考慮建材本身的固有屬性。對于項目而言,應采取相應措施延長材料使用壽命,從而提升建筑使用年限。

3 綜合分析

通過對項目整體分析,結合2019年版標準提出改進建議:① 節(jié)地方面 設計階段應增加機動車與非機動車的合理比例;②節(jié)能方面 結合當?shù)乜稍偕茉吹燃墸哟髮稍偕茉吹拈_發(fā)與利用;③節(jié)水方面 增種無須永久灌溉植被及合理進行綠化灌溉;④節(jié)材方面 采用可再利用和利廢建材,順應我國可持續(xù)性發(fā)展的趨勢。

對比2014年版和2019年版《綠色建筑評價標準》,節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材指標相對比例發(fā)生變化,如圖2所示。可以看出新標準相比舊標準減少了節(jié)地的比例,而提高節(jié)水和節(jié)材的比例,節(jié)能比例仍是首位,從一次能源節(jié)約設計、可再生能源開發(fā)利用兩方面對綠色建筑采用均衡合理的評分方式。

圖2 資源節(jié)約各項指標占比

4 結語

綠色建筑在我國經過多年的發(fā)展已經趨于成熟,綠色建筑評價標準經過2次修改也逐漸完善,促進了生態(tài)、低碳、綠色、環(huán)保政策的落實,使節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)保措施有據(jù)可依,能源得以充分利用,促進社會可持續(xù)發(fā)展。同時,綠色建筑評價標準仍然存在不足,部分評分項仍然存在模糊的評定,對建筑整體的全生命周期仍需更加細致的評定,對建筑及建筑內部材料壽命的評價也應有更明確的規(guī)則,從而促進綠色建筑評價標準普及和綠色建筑的發(fā)展。