“嶺南第一臺”的古今輝映

黃韻詩

摘 要:近年來,我國已步入大眾旅游的時代,旅游已成為百姓生活常態(tài)。民俗文化旅游,一種依托城市獨特人文、歷史資源發(fā)展起來的旅游新形態(tài),更呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢,佛山祖廟萬福臺則是民俗與旅游融合的優(yōu)秀典范。文章從佛山祖廟萬福臺的民俗文化意涵出發(fā),探討其如何從無形的、靜態(tài)的民俗文化形式,轉變?yōu)橛行蔚摹討B(tài)的非遺展示模式,從而實現(xiàn)“文旅融合”的典范。

關鍵詞:萬福臺;文旅融合;戲臺

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.01.051

近年來,民俗文化旅游,一種依托城市獨特人文、歷史資源發(fā)展起來的旅游新形態(tài),呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢,佛山祖廟萬福臺則是民俗與旅游融合的優(yōu)秀典范。360多年來,它將“嶺南第一臺”的文化意義賦予到神功戲、嶺南杰構、粵劇審戲臺等各種具象化的符號建構上,再將此文化符號轉移到神誕的酬神戲演出、粵劇名伶的專場展演和節(jié)假日民間私伙局粵劇表演等合適的載體之上,借由古戲臺和表演者的傳播使嶺南戲曲文化的符號意義大眾化、民俗化。簡言之,就是講一個好故事,讓民眾形成對萬福臺的集體記憶和文化認同,同時讓嶺南戲曲精髓粵劇,變得具有可參觀性,這也是對Dicks提出的“文化可參觀性”的最好詮釋。

1 祀神而建,共演魚龍曼戲

“越人尚鬼,而佛山為甚”①。據(jù)民國《佛山忠義鄉(xiāng)志》卷八“祠祀志”一、二記載,佛山有各種神廟寺觀189座,家祠376座,里社79座,厲壇4座,坊表16座,節(jié)孝坊32座等。明清以來,佛山已成為珠三角佛道教及民間信仰盛行的嶺南巨鎮(zhèn),鄉(xiāng)人禮祀神佛、迎神賽社、喜慶宴集等活動幾乎天天都有,與之相配的酬神戲演出,更是從不缺席。從早期用竹木搭砌的臨時戲棚,到清代演戲大盛之時所興建的固定戲臺,都是佛山民眾期望通過戲曲演出,來祈求福祉、報答功績之用。

佛山本土固定戲臺的搭建始于明末清初,盛于乾嘉年間,多由一些大家巨戶和各省商行會館所倡建。據(jù)20世紀佛山百歲老人回憶,在清末民初,佛山的戲臺至少還有30多座;到20世紀20年代,佛山有跡可循的磚木戲臺仍存祖廟萬福臺、國公廟、華光廟、三界廟、舍人廟、江西會館(萬壽宮)、楚南會館、福建會館、涌邊公園等,其中尤以佛山祖廟萬福臺最為完整考究,也最富麗堂皇。

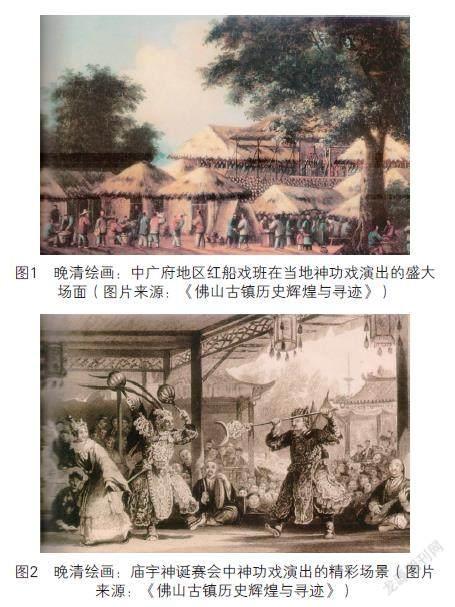

萬福臺是佛山乃至嶺南地區(qū)最早的固定戲臺,于清順治十五年(1658)興建,臺高2.07米,已遠超觀戲民眾視線。但此臺高與靈應祠高度持平,兩者遙相呼應。臺上演戲,北帝與眾神觀戲,修建萬福臺最初就是為了演戲以酬謝北帝神恩。尤其是三月三北帝誕日和九月九北帝崇升日,萬福臺的酬神戲演出,都是“會中執(zhí)事者,動以千計”②來籌。不僅紳衿耆老、信俗子弟,就連佛山的普羅大眾都投入到這闔鎮(zhèn)的盛事之中,“燈廠歌棚,共演魚龍之曼戲,莫不仰神威之顯赫而報太平之樂事者也”③。不僅神誕節(jié)日,還有年前歲尾,萬福臺亦演戲不斷:一年開春之時,獻戲敬享北帝,祈求五谷豐登;歲尾收成之季,每當“十月晚谷畢收,鄉(xiāng)田皆兩熟,谷美亦甲他處”之時,佛山鄉(xiāng)民也是“各演劇以酧北帝,萬福臺中,鮮不歌舞之日矣”④(圖1、圖2)。由此可見,辛勞一年的佛鎮(zhèn)百姓,在“歲晚務閑,力作休息之際,醵金賽神,群聚飲福或演戲酬報,以為一年勤勞值,此間暇恣意行樂耳”⑤。祀神而建的萬福臺,成為人神溝通的神圣場所。臺上所演之戲曲,在被民眾賦予敬神禮神的含義后,成為人類與超自然力量進行溝通的重要方式,人們通過萬福臺演戲,感恩北帝,在敬神酬神的同時,也起到了娛己娛人的重要作用。

如今,萬福臺的演出仍在延續(xù),每逢新春佳節(jié)、北帝神誕日、初一、十五等,都有酬神戲上演。每年新春行祖廟、北帝誕、春秋諭祭等大型民俗活動的開場大戲也必在萬福臺上演,這是官民并祀、共同酬神的悠久傳統(tǒng)。此外,初一、十五為佛山人致祭家神先祖的日子,民眾也會來祖廟拜北帝,這與佛山先民一直“目靈應祠(祖廟)為祖堂”⑥,并將北帝視作“于天神為最尊”“以神為大父母”的傳統(tǒng)密切相關,因而此時的萬福臺亦上演戲曲酬神。

近年來,萬福臺的戲曲演出和傳統(tǒng)上演的酬神例戲有了明顯改變。以往的酬神例戲僅有《玉皇登殿》《六國大封相》《香花山大賀壽》《天官賀壽》《天妃送子》等幾部,而且這些例戲都是酬神、敬神、祈福、納吉的吉慶戲,一般沒有情節(jié)和故事,僅為神誕而出演。現(xiàn)如今的萬福臺演出,在傳統(tǒng)基礎上不斷融入人民、貼近生活,以民眾喜聞樂見且通俗易懂的粵劇經典選段演出為主。根據(jù)近三年(2017—2019年)統(tǒng)計(表1),祖廟萬福臺的神誕節(jié)日演出以《花田錯會》《狄青闖三關》《七月七日長生殿》《夢會太湖》《女駙馬》為最熱,在2017年的126場演出中,上演了70場次,在2018年的143場中上演了83場次,在2019年的135場中則上演了82場次,可見每月不同的粵劇團都會輪番上演這些經典粵劇劇目,其次則是《打金枝》《華山救母》《鳳閣恩仇未了情》等最為常見。

由上述萬福臺節(jié)日常演的粵劇曲目可見,具有情節(jié)故事、充滿激烈沖突,又飽含美好向上內容的粵劇曲目最受民眾歡迎。近年來,萬福臺的神誕節(jié)日演出在傳統(tǒng)例戲基礎上,不斷改良,融入當下,讓萬福臺的酬神例戲走出困囿,不再局限于信眾,而是面向更為廣闊的市民游客。現(xiàn)當代民眾對萬福臺的期待,也不僅僅是酬神,他們更希望通過萬福臺的戲曲演出,表達求福佑、保平安、祈豐收、逐災禍的愿望,同時也滿足了游客祈愿求福的心理訴求。

2 卷蓬飛檐,構筑嶺南杰構

清順治十五年(1658),佛山鄉(xiāng)民在其認為最神圣、最權威的佛山祖廟營建戲臺,取名“華封臺”,清康熙二十三年(1684),改名為“萬福臺”。據(jù)戲臺建成時《華豐臺會碑》所記,該戲臺由當時賜進士第中憲大夫(正四品官員)領皇帝誥命在佛山祖廟前選地建蓋而成,戲臺竣工后所立石碑則由嶺南道布政使司右參議(省級行政長官)陳贄親自題撰。帝皇欽命官員在神廟敕建戲臺,是皇家和朝廷對神祇褒嘉的最高規(guī)格之表現(xiàn)。

帝皇敕建萬福臺,其建筑體例和形制均屬上乘之作,堪稱嶺南古戲臺的建筑典范(圖3、圖4)。大戲上演時,萬福臺可謂“雕梁古棟溢華光、粵韻裊裊繞紫霄”。如今的萬福臺,不僅是一個聽戲賞戲之地,也成為歷史和古建愛好者的天堂,成為年輕一代網紅打卡圣地,新婚佳人也鐘情選擇萬福臺作為其重要時刻的拍照紀念地,上述種種都與萬福臺的特色古建密不可分。

萬福臺作為祖廟古建群最南端的第一座建筑,與靈應牌坊及東西兩側回廊組成第一進院落,構筑出一個相對獨立的演戲看戲空間。戲臺納入神廟的整體結構,從而讓戲臺與靈應祠遙相對應、南北關照,整個祖廟古建群的中軸線建筑也得以完整呼應,可謂“奏雅宣和稱杰構、鏤金錯彩成奇觀”。這座嶺南古戲臺,自建成以來,有確切記載的修復與維護就達8次(表2),遵循“修舊如舊”的基本原則,完整保留其原有風格,讓萬福臺到今日還能成為華南地區(qū)保存最為完整、最富麗堂皇的古戲臺。

舉目望去,整座戲臺呈方形。其頂部是歇山卷棚頂,無正脊、無斗拱,此構造輕巧伶俐,適于戲臺建筑。其四檐飛翹如翼,金漆木雕花檐板長達13米,雕飾精巧,檐下四角懸鐘,檐脊飾有灰塑瑞獸,寓意吉祥。整座戲臺如鳳凰展翅,又似俊鳥爭飛,顯示出生機勃勃的氣勢。臺高2.07米,臺寬12.88米,總進深12.3米,其中前臺進深5.32米,后臺進深6.98米。前臺有68.5平方米的寬大表演場地,前后臺以木雕屏風分隔并留空四門,“出將”“入相”供演員上下場,“蹈和”“履仁”供樂工和雜務進出。后臺更有84平方米寬敞空間,由一組金漆木雕鳳凰掛落分割成兩個獨立場域,掛落前方為演員化妝之所。后方自成一格,是祭祀祖師爺?shù)纳駢兀@種后臺裝配木雕掛落以區(qū)分人神空間的設計,可謂獨樹一幟。

萬福臺可三面觀戲,前臺由六根圓木柱支撐,每根上部均有金漆木雕花板裝飾,前后臺分隔的鏤空雕花貼金木雕屏更是祖廟古建群中規(guī)模最大的木雕精品,制作于清光緒二十五年祖廟大修之時,共計四組六幅。木雕正中上部是壁龕式多層鏤空設計,其內為“福祿壽三星拱照”,兩旁有麒麟瑞獸和日月神相對拱衛(wèi),此組木雕向內深入70厘米,造型更顯立體、靈動,可見工匠的鬼斧神工。木雕中下部為“曹操大宴銅雀臺”的故事,文武百官共慶銅雀臺落成,場面恢宏,戲劇味濃。環(huán)繞銅雀臺,上書“萬福臺”三字,兩邊附有木刻篆書楹聯(lián)“傳來往事留金鑒,譜出高歌徹紫霄”,畫龍點睛,把戲臺概括得恰如其分。東西兩組木雕,分別為“鐵拐李煉丹”“伏虎羅漢”和“曹國舅學道”“降龍羅漢”,互相呼應。整組木雕隔屏,融匯了儒釋道和民間諸神,可見佛山祖廟是一個民間信仰的殿堂,沒有單一宗教的排他性,更多展現(xiàn)出來的是其兼容并蓄、美美與共的特征,從戲臺建筑中就可見一斑。

3 聽戲審戲,“嶺南第一臺”

萬福臺自興建以來,就見證著嶺南戲曲演出從開啟到發(fā)展再到興盛的歷史進程。清初,佛山已是“天下四聚”之一,素有“北則京師,南則佛山,東則蘇州,西則漢口”的美譽。清康熙年間,“四方商賈之至粵者,率以佛山為歸……舸舶之停泊者,鱗砌而蟻附……屋宇森覆,彌望莫極……阛阓層列,百貨山積……往來驛絡,駢踵摩肩”。因此,萬福臺竣工石碑的第一句就是佛山乃“粵一大都會也”,在這個四方雜陳的嶺南巨鎮(zhèn),戲曲自然跟隨各地商人而不斷帶入。在粵曲還未正式出現(xiàn)之前,于萬福臺上演的為各地雜劇,尤以江西、江浙、山陜等地的戲曲演出為主,這也為后來粵曲形成融合了昆曲、弋陽腔、秦腔梆子等提供了早期的基礎和積淀。由于萬福臺為帝皇敕建,地位不言而喻,所以各地戲曲演出都期望在此登臺,并呈現(xiàn)其曲藝的最高水平,一則敬神,二則競技。沿襲這一傳統(tǒng),萬福臺作為“審戲臺”有了最初的源流。

直到清末民初,佛山演戲活動愈加繁盛。民國初年,佛山戲班“最多時達30個班子,巡回演出于各縣城鎮(zhèn)”⑦。20世紀30年代,佛山仍有鳳和鳴、振玉華、鳳來升等20多個戲班,民間戲班奔赴各處演出。而在古鎮(zhèn)佛山最具地位和規(guī)模的萬福臺,自然成為此時期佛山戲曲演繹的中心,因此圍繞萬福臺上演的各種演戲活動,也最為頻密。粵劇戲班從走街串巷進行流動演出,到奔赴廣佛等大城鎮(zhèn)的固定戲臺唱戲演戲,不斷發(fā)展壯大,并組建了一批專業(yè)隊伍,行業(yè)會館相繼出現(xiàn),從而形成固定行規(guī)。每年六七月間,粵劇戲班解舊班、建新班,戲班重組后,首場演出必到萬福臺上演。究其原因有三:一來粵劇戲班最初流行于水道縱橫的珠三角一帶,他們在廣東四鄉(xiāng)巡演,多通過水路搭乘紅船外出,所以水神北帝深受“紅船弟子”尊崇,在萬福臺酬神演出后,能祈求北帝保佑他們到外鄉(xiāng)巡演一切順遂。其二,這也是一年一度檢閱戲班陣容的重要時刻,以萬福臺為演出中心,沿襲一貫以來戲曲競技的傳統(tǒng)。其三,審核上演劇目,對演出戲班質量的嚴格把關,“各班之高下,一年一定,即以諸伶工值多寡,分其甲乙”⑧。萬福臺,被尊為粵劇的“審戲臺”,其審戲的權威受到當時粵劇從業(yè)者的一致認可。

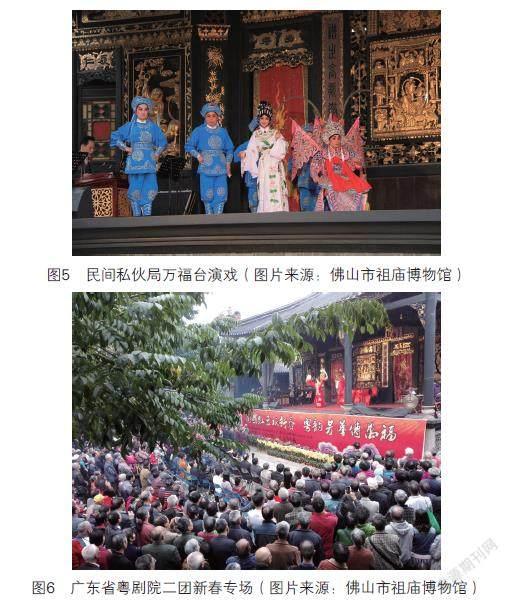

現(xiàn)如今,萬福臺的審戲功能已弱化,但借由粵劇“審戲臺”這一傳統(tǒng)的歷史積累,無論是專業(yè)戲班還是民間私伙局,都將萬福臺視為他們向往的圣地。因此,萬福臺在清末又成了“民間私伙局”誕生到興旺的搖籃,并一直延續(xù)至今。20世紀90年代以來,隨著流行音樂和各種新媒體手段的興起,傳統(tǒng)戲曲面臨沖擊,觀眾流失,專職的粵劇藝人和劇團也急劇減少,導致一些傳統(tǒng)戲院、聽戲茶樓相繼關閉,粵劇傳承一度面臨瀕危狀態(tài)。但萬福臺一直保有活力,350多年來粵韻繚繞、瓊花煥彩,完全得益于粵劇“私伙局”(粵劇熱愛者自發(fā)組織的民間戲曲社團)的活躍,他們如同星星之火,留存著嶺南戲曲的火種,代代相傳,不斷活躍在萬福臺上,近十年來,更以每年100多場演出,讓獨具嶺南韻味的粵曲呈現(xiàn)出蔓延不息的燎原之勢(圖5)。

據(jù)萬福臺近三年(2017—2019年)戲曲演出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(表3),民間私伙局已成為萬福臺演出主力,尤其集中在廣佛地區(qū)。佛山禪城私伙局每年都上演50多場粵劇,廣州次之,南海、順德的私伙局近年來也得到長足發(fā)展,從參演人數(shù)到演出質量,都有很大提升。隨著粵港澳大灣區(qū)發(fā)展,這一地區(qū)的文化、戲曲交流有了更大便利和優(yōu)勢,因此,在萬福臺上還可見深圳、珠海、中山、港澳等團隊的演出身影。而專題性粵劇演出,由最初的個人包場,發(fā)展為由政府機構和協(xié)會推動的專題演出為主(圖6)。一些粵劇名伶和專業(yè)粵曲大賽還特選萬福臺作為個人專場和團體比賽的場地。每一年新春期間、北帝誕以及佛山秋色期間,嶺南最具實力的粵劇專業(yè)團體廣東省粵劇院、佛山粵劇院都會在萬福臺輪番上演粵劇經典,以饗大眾。此外,還有京劇、豫劇、黃梅戲的演出,亦深受民眾歡迎。由此印證了萬福臺的兼容并蓄、海納百川,展現(xiàn)出萬福臺此“嶺南第一臺”經久不衰的獨特魅力。每年百萬民眾前來參觀,每次專場都有上千人奔赴,爭睹其風采。

4 結語

佛山祖廟萬福臺是名副其實的“嶺南第一臺”,它的前世今生,向我們展現(xiàn)著“一座戲臺一卷歷史,一場大戲一段古”的精彩華章。千百年來,戲曲文化深刻影響著人們的心理意識,而且戲曲文化也早已融入百姓的日常生活。面對萬福臺這一豐富的地方戲曲資源載體,開發(fā)其文化旅游價值、發(fā)展戲曲文化旅游是人們心理需求和生活需求的雙重呼喚。

此外,萬福臺更將自然景觀與人文景觀完美結合。佛山市祖廟博物館通過發(fā)掘萬福臺戲曲人文景觀的內涵與價值,從而搭建出一座地方戲曲表演交流的大舞臺,通過它展示地方劇種的歷史底蘊、藝術特征和發(fā)展成就,讓萬福臺兼具展覽性、休閑性、教育性、收藏性的特點,進而成為一個大眾休閑娛樂的重要文化旅游設施和場所。

由此可見,萬福臺現(xiàn)已不僅僅是戲曲從業(yè)者心之向往的天堂,也不僅僅是粵劇愛好者的粵迷樂土,它更是當?shù)孛癖姾蛠碜晕搴骱5挠慰鸵灰妰A情、再見傾心的難忘之地。如今的萬福臺以自身為中心,依托祖廟古建群,已被打造成一座嶺南文化背景下的粵劇主題公園,這里集演出、交流、收藏、研究于一體,未來萬福臺將以更為多元的姿態(tài)盡展嶺南戲曲之美!

注釋

①④⑥陳炎宗.佛山忠義鄉(xiāng)志:卷六:鄉(xiāng)俗志[M].[出版信息不詳].

②吳榮光.佛山忠義鄉(xiāng)志:卷一二:慶真堂重修記[M].[出版信息不詳].

③陳炎宗.佛山忠義鄉(xiāng)志:卷一:佛山賦[M].[出版信息不詳].

⑤佚名.論禁戲[M]//申報影印本:第11冊.上海:上海書店,1983.

⑦陳卓瑩.試探廣東曲藝源流[J].廣州文史資料,1979(17):181.

⑧俞洵慶.荷廊避忌[M].刻本. 廣東省立圖書館藏.

參考文獻

[1]阮元.廣東通志:藝文略[M].刻本.1822(清道光二年).

[2]吳榮光.佛山忠義鄉(xiāng)志[M].[出版信息不詳].

[3]鄭夢玉,梁紹獻.南海縣志[M].刻本.1872(清同治十一年).

[4]冼寶干.佛山忠義鄉(xiāng)志[M].[出版信息不詳].

[5]佛山市博物館.佛山市文物志[M].廣州:廣東科學科技出版社,1991.

[6]佛山市地方志編纂委員會.佛山市志[M].廣州:廣東人民出版社,1994.

[7]羅一星.明清佛山經濟發(fā)展與社會變遷[M].廣州:廣東人民出版社,1994.

[8]黃淑聘.廣東族群與區(qū)域文化研究[M]. 廣州:廣東高等教育出版社,1999.

[9]余勇.明清時期粵劇的起源、形成和發(fā)展[D].廣州:暨南大學,2005.

[10]肖海明.中樞與象征[M].北京:文物出版社,2009.

[11]劉慶華.廣府文化研究論叢二[M].廣州:廣東人民出版社,2017.

[12]曾美英,孔義龍.嶺南俗樂舞臺初探[J].人民音樂,2012(7):73-75.

[13]于有榮.戲曲文化的旅游價值及其開發(fā)利用[J].藝術教育,2012(11):100-101.

[14]曾令霞,李婉霞.場域理論視野下的佛山戲臺文化研究—以萬福臺為例[J].佛山科學技術學院學報,2015(4):39-45.

[15]李珊.古鎮(zhèn)、戲臺與民俗活動的依存關系—以郪江古鎮(zhèn)開發(fā)為例[J].戲劇之家,2015(12):21.

[16]吳藝.山西民俗旅游中的戲曲資源開發(fā)探析[J].黃河之聲,2019(8):136-139.

sdjzdx202203231333