科創熱點空間發展策略研究*

北京工業大學 張健,榮謙,呂元

一、前言

自第一次工業革命以來,經歷幾次理論革命及技術革命,生產力不斷地發生變化,城市發展的驅動力也在不斷地演變,科技的力量不斷凸顯,越來越多的科技創新空間涌現、演進,并逐漸成為驅動城市發展、刺激社會經濟不斷進步的重要功能空間,創新驅動已經成為新時代促進發展的新動力,是建設現代化高質量城市的新手段。隨著社會、經濟、政策的發展演變,科創空間也在不斷出現新的空間變化和趨勢。現今世界進入全面創新驅動的時代,并且隨著市場經濟、人本社會的不斷發展,科創空間也產生了小規模、觸媒式發展的科創熱點空間類型,深入了解其發展規律及實踐成果,總結特征及問題,有利于助力建設完善的科創熱點空間,與城市發展互促互進。

近些年,伴隨全球化進程的日益加速,世界各國廣泛關注以城市為載體、構建多元多尺度的科創空間,從而推進科技創新中心功能建設。其中除了科學城、科創園區等創新空間形式外,小微尺度的科創熱點空間對創新要素和創新氛圍更能產生敏銳的反應,具有自下而上的自主創新活力,是科創空間體系中促進科技創新、社會創新乃至文化創新的關鍵觸媒,也是最具創新活力的創新增長極。

我國已經進入內涵提升和品質優先的新時期和新階段,新興科創熱點空間或能成為促進城市內涵式發展的新抓手。2013年,中央城鎮化工作會議提出減量提質的要求,中國城市從以增量擴張為主向的城市建設發展模式向以存量優化更新為主轉型。通過支持創新創業活動,梳理存量低效空間,探索新興科創空間建設與存量空間轉型結合的路徑,以期營造特色創新環境,為經濟社會發展提供動力支持。

本文從實踐出發,研究國內外科創熱點空間的發展及優秀實踐案例,綜合分析經濟社會發展、國家政策、創新要素、創新人才及城市環境等對于科創熱點空間發展的影響,從布局、載體、政策環境及功能配套多個角度提出發展引導策略,為新時代科創熱點空間的可持續、健康發展提供有效建議,希望能對引導科技創新健康發展、建設可持續的科研生態體系、優化城市三生空間起到積極作用。

二、科創熱點空間的概念

不同于規模較大的科技園區,科創熱點空間占地一般不超過2平方公里,緊密依托高度密集的創新要素和多元完善的配套環境,具有顯著的創新自主活力,在小尺度空間內集研發設計、創新轉化、場景營造、社區服務等功能為一體,催生了一系列新技術、新服務、新模式。從載體形態來看也非常靈活,可緊密圍繞關鍵性資源,多元利用校園內外、專業園、城市街區、生活社區、鄉鎮和村莊空間,推進傳統高校周邊、專業園、商業街區、生活社區、低效辦公樓宇、甚至鄉鎮和村莊空間的傳統功能業態轉化,形成“產學研展商”多元一體的復合功能空間。因此,有效地識別、培育、引導創新熱點空間,不但是順應科技創新發展規律、有力推薦科技創新中心功能建設必要手段,也是促進城市更新及高品質重構的空間策略。

三、國內外科創熱點空間發展特點及實踐

科創熱點空間的發展與創新人才、新興產業、資金、人群、城市建成環境、政策保障等各個方面都存在一定的關系,呈現出在城市內有創新潛力、創新要素、政策優勢、成本低廉的區域自發生長的趨勢。在穩定的社會環境中,經濟快速發展,城市化進程加快,資金與土地逐漸完備,城市發展的驅動力也會產生變化,在政府與市場的動態主導下,隨之而來的新時代新經濟催生出的新興產業,產業的轉型會帶來科創空間及環境的需求變化、創新主體變化、合作關系變化、創新生態鏈需求變化等,科創熱點空間會隨之不斷演變和發展,目前在世界范圍內已經產生了廣泛的影響力和優秀的實踐成果。

(一)國外科創熱點空間發展特點及實踐

筆者將西方發展史與科創空間發展史按時間進行整理分析,發現自第一次工業革命以來,經歷幾次理論革命及技術革命,西方生產力不斷地發生變化,城市發展的驅動力也在不斷地演變,科技的力量不斷凸顯,越來越多的科技創新空間涌現、演進,并逐漸成為驅動城市發展、刺激社會經濟不斷進步的重要功能空間,創新驅動已經成為新時代促進發展的新動力,是建設現代化高質量城市的新手段。隨著社會、經濟、政策的發展演變,科創空間也在不斷出現新的空間變化和趨勢。

國外科創熱點空間出現較早,20世紀八九十年代,歐洲過度的金融投機浪潮導致股市崩盤,決策者逐漸認識到中小型企業可提供的就業機會較多,因此逐漸有意識地降低中小企業在城市內部入駐的成本,同時在歐洲自由開放的文化氛圍下,逐漸產生眾籌文化與共享經濟,且倡導自主創業的眾創集聚區也開始產生,此時互聯網經濟興起,科技創新逐漸代替資本成為城市發展的全新驅動力,全球發達城市開始重視創新中心功能的塑造,紐約、倫敦、巴黎、東京等許多國際大都市紛紛朝科創中心轉型,城市內的科創空間成為城市發展、經濟多元化、可持續經濟增長新的增長點,打破了經濟滯脹的困境。

總的來說,其發展歷程隨時間變化的動因通常可以歸結為:(1)發展新產業——工業革命、信息革命、智能革命,由自由市場經濟推動產生,創新人才數量激增并聚集,產生知識密集區;(2)地區復興或振興——產業集群發展,政府完善城市基礎設施及交通設施,打造創新生態;(3)創新氛圍——經濟驅動力由資本驅動轉變為創新驅動,集政府、市場、學術力量于一體的新科技時代科創空間——科創熱點空間出現。

在此過程中,政府決策、市場調控、創新階層、創新要素、城市建成環境及城市中的資金和人群發揮了極大的作用。

例如美國硅巷,紐約政府通過改造城市中心閑置辦公樓、樓房開發商對樓房進行光纖改造,推行PPP模式,并向企業提供廉價租金,促進初創科創產業在中心城區聚集,形成逐漸向曼哈頓下城和布魯克林蔓延的無邊界的科技產業聚集區,稱為“硅巷”。現已成為具有超過500家初創企業的聚集地,已成為紐約經濟增長的主要引擎,是繼硅谷之后美國發展最快的信息技術中心地帶。

依托高校發展的環MIT科創圈層,是聯邦政府考慮利用MIT周邊資源建設研發中心的需求,投入了資金扶持,新建的大量現代化辦公空間吸引了眾多企業,并且逐步拓展校外產業,注重其周邊非工作時間的社區活力營造,周邊開辟了很多消費空間、高端居住單元。同時,當地政府也致力于改變其原有的區劃法案,以鼓勵更多的混合用地開發,使得區域創新能力不斷增強。

(二)國內科創熱點空間發展特點及實踐

我國科創空間的發展與國家政策緊密相關,基本是從二十世紀80年代中后期伴隨改革開放起步,科創空間的發展經過了大規模、圈層式發展的產業功能較為單一的產業園區及精細化、功能復合、城郊聚集的高科技園區之后,形成了相對完善的以國家為主導的科技產業體系,近些年也在此基礎上不斷發展和完善。

從2014 年國家提出“大眾創業,萬眾創新”的號召開始,創新空間進入全面、快速發展的新階段。新政策新經濟催生了新服務和新需求,一批小微企業逐漸興起,并依托高校及科研機構、大型科技園區聚集發展,成為分散于城區、小規模觸媒化的科創熱點空間。但目前我國的科創熱點空間基本屬于無管理、無控制的階段,存在民間創新空間不足、實施管理保障不足、城市型創新配套不足等諸多問題,亟待研究解決。

前身為中國海淀圖書城的中關村創業大街,位于我國創新創業資源最為密集的中關村核心區,是我國第一條以創新創業為主題的特色街區,這里聚集了大量高端創新創業要素,空間環境全面向創新創業服務升級。最終成為北京創新創業中心以及中國最具活力的創業基地和創客聚集地。

城中村的產業重構——廣東城中村的“村改創”,借廣州金融城起步區建設的東風,當下正全面推進舊村改造項目,對舊廠房等集體物業進行改造,建設了科技創新孵化器基地,吸引了一批創新能力強的高科技企業入駐,在淘汰落后產能實現產業升級的同時,積極探索盤活存量用地,保障了重大項目、重大基礎設施、交通基礎設施等發展用地的供應,同時也提高了村民集體收益。

(三)科創熱點空間特點

在布局上,科創熱點空間傾向于向具備高水平、高質量的基礎配套設施、宜居的生活環境、擁有大量資金及人口的城市中心轉移,并且大多利用城區內存量空間(通常是舊工業用地、集體用地、老舊社區等)進行改造或重建,形成了低成本特色空間。

科創熱點所依托的創新要素通常是高校及科研機構創新源、寬松優惠的政策環境(如稅收減免、租金調控、人才培養等)、大型產業園或者龍頭企業這類生產力源頭(通常會聚集中下游小企業)等,當創新要素達到一定濃度時,就會吸引中小企業在其周邊自發聚集,形成獨特的要素密集型集群,并帶動城市更新,成為城市重要的功能組成部分。

在空間形態及功能配置方面,科創空間規模較小,打破了圍墻,成為城市的一部分。雖然其內部功能可能不盡完善,使用城市空間中的配套設施較多,但是其能為城市居民提供科技服務、公共空間等,二者共享性較強;由于其內部以中小微企業為主,故生產功能中大多為研發孵化、加速器空間及眾創空間、聯合辦公空間等,同時加入生產性服務設施(辦公、技術服務等)及生活性服務設施(商業、居住、休閑等);周邊通常具有發達的交通體系和完善的城市設施,距離高校及科研機構等創新源、大型產業園或龍頭企業較近。因此產業類型也跟隨區域發展目標呈現多樣化、高端化趨勢。

四、科創熱點空間發展策略

根據科創熱點空間要素聚集性、城市融合性、政策保障性等特征及目前存在的諸多問題,筆者將從布局、空間載體、政策環境及功能配套幾個方面針對性提出發展策略。

(一)聚焦科創要素和城市特色功能布局,重點打造多元科創熱點空間

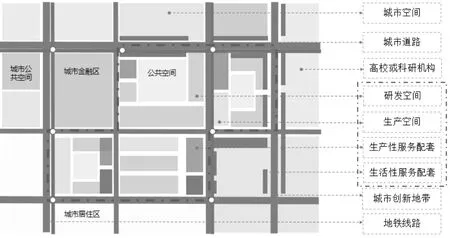

依托全市科創重點功能區創新要素布局、結合各圈層城市配套環境優勢特征,圍繞國家實驗室、高校科研院所、獨角獸企業、大科學裝置、各類孵化器等要素,聚焦創新人群聚集地區和城市文化、國際交往、商業商務等特色功能區,積極培育科創熱點空間,加快建設各具特色的創新增長極。布局時應充分考慮以創新源、創新人才等知識發散點為聚集導向,優先布置(圖1)。

圖1 科創熱點空間布局(筆者自繪)

(二)依托城市更新和城鎮化,助力科創熱點獲得空間載體

把握城市更新的關鍵性要素,優先利用存量廠房、低效產業用地,結合原有業態升級改造、完善創新服務配套、吸引創業人才和初創企業,形成創新熱點空間;結合軌道交通站點周邊存量空間開發更新建設,利用交通便捷優勢,助力基于城市交通綜合體的科創熱點空間建設;引導綠隔地區集體產業用地、近郊特色小鎮存量空間對接周邊科創主體資源,打造職住一體的科創熱點空間。

(三)加強區域發展成熟后低成本空間保護與引導

科創熱點空間中創新主體多是中小微初創企業,其所能承擔的創新成本較低,故需要政府一系列的措施保障其能在初期降低成本,通過政府調控及多方協作共同達成“低成本”空間的持續保護與運營。例如政府通過調控,實現限地價、限房價、限轉讓、限自持、制定小微科創載體租售指導價格;政府資助非盈利公益性辦公空間、低成本居住空間,建設孵化器、創業苗圃等低成本產業空間;大企業為小企業提供低成本空間及補助,加大中小微企業所需創新空間政策扶持力度。

(四)提升功能復合度,強化科創熱點與城市的融合互動

依據區域產業識別定位,進行區域科創產業定位,植入新興產業或者對原有產業進行升級改造,同時完善基礎設施及配套服務設施,在研發空間和生產空間的基礎上,加入包含創新服務、技術服務及法律服務的生產性服務設施和商業娛樂、休閑文化等生活性服務設施,為初創企業打造宜居宜業的工作生活環境,構建綜合多元的復合空間。

科創熱點空間內部人群為高水平創新人才,其對于配套設施及服務的要求較高,因此應在城市化條件較好的基礎上滿足多級別科創人群生活需求的多層次配套服務,由政府或企業提供免費、半免費低成本創新活動空間,形成科創+社會+文化+教育+居住功能混合的科創熱點空間(圖2)。

圖2 科創熱點空間功能配套模式示意圖(筆者自繪)

五、結語

隨著創新驅動愈發成為世界城市發展動力,科技創新將在城市中更深更廣的存在,蓬勃而生的科創熱點空間將成為城市重要的功能空間。本文從要素導向性布局、強化保障空間載體、低成本政策環境及功能配套設施建設方面探討科創熱點空間與城市之間的互動融合方式,為構建兼顧科技發展與城市提升的新經濟新時代的科創空間新模式提供新思路,這對于國內同類型的科創熱點空間優化及提升具有一定的借鑒意義。