全球性重大突發公共衛生事件對我國糧食安全的影響及其防范

詹晶,劉濱,陳鳴

(南華大學經濟管理與法學學院,湖南 衡陽 421001)

民為國本,糧為民命。糧食安全是人類長期追求的目標,更是人口大國安全穩定的基礎。糧食安全在我國經濟社會發展中至關重要。習近平總書記在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的說明中強調,要“適應確保國計民生要求,以保障國家糧食安全為底線,健全農業支持保護制度”。然而,一旦爆發肆虐全球的重大突發公共衛生事件,各國為了抑制全球性重大突發公共衛生事件的進一步惡化,必然會實施交通管制、限制商品流通、暫停店鋪營業、取消大型公共活動等應對措施。這些措施不可避免地會在一定時期和程度上抑制糧食生產與流通,增加公眾緊張情緒,威脅糧食安全。

全球性重大突發公共衛生事件不但會嚴重影響公眾的身體健康,從宏觀方面看更會影響社會穩定、經濟發展,因此,其對糧食需求與供給的影響必須予以高度重視、全面審視。目前,基于公共衛生事件背景下對糧食安全的研究主要從以下幾個方面進行展開。①在農產品供應鏈及區域市場方面,李先德等[1]、顧善松等[2]探究了全球性突發公共衛生事件對全球農產品市場與貿易的影響,并提出了相應的對策建議;譚硯文等[3]則將視角進一步細化到區域市場層面,細致研究了全球性突發公共衛生事件對中國與東盟區域農產品供應鏈的影響。②在糧食獲取能力方面,范子英等[4]研究了公共衛生事件引發的食物獲取權與饑荒等宏觀問題。③在糧食物流及儲備方面,李鳳廷等[5]提出了基于情景應對的儲備糧緊急調運的決策框架。④在糧食系統的微觀層面,王琳[6]剖析了面向突發事件的糧食應急案例庫本體構建等問題;曹慧[7]探究了新型冠狀病毒肺炎(簡稱“新冠肺炎”)疫情事件對國內外小麥產業的沖擊。迄今為止,關于全球性突發公共衛生事件對我國糧食安全各環節造成影響的研究還相對較少,且不同時期全球性重大突發公共衛生事件的應急場景不盡相同。因此,本研究結合此輪新冠肺炎疫情的時代背景,從糧食產量與結構、糧食消費與儲備、糧食流通與貿易等維度厘清了新時代我國糧食安全現狀,深刻剖析了此次全球性重大突發公共衛生事件對我國糧食生產安全、流通安全、消費安全、貿易安全等可能帶來的沖擊,并理性提出了應對策略,以期筑牢我國糧食安全基礎,防范全球性重大突發公共衛生事件可能造成的派生風險。

1 我國糧食安全現狀解析

糧食安全是對英文“food security”的中文翻譯,又稱食物安全。聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)在 1974年最早提出“food security”概念。糧食安全包括糧食的生產安全、消費安全、儲備安全、流通安全等多個維度。自1995年美國學者布朗提出“誰來養活中國?”的問題后,我國糧食安全的現實狀態備受關注。

1.1 糧食產量與結構

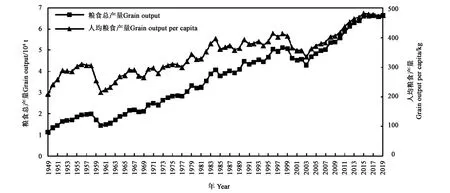

作為國民經濟的基礎,農業為整個社會生產提供了必要的生產資料。新中國成立以來,我國糧食總產量(不包括香港、臺灣、澳門,下同)由1.131 8×108t(1949年)提高到6.638 4×108t(2019年),年均增長6.95%;人均糧食產量由208.9 kg(1949年)提高到474.15 kg(2019年),年均增長1.81%。我國糧食產量已經實現了從供給不足到供需基本平衡的歷史飛躍,為我國經濟社會的健康發展提供了充足的物質基礎(圖1)。根據2018年《全球糧食安全指數報告》,我國在113個國家中排名第46,處于國家糧食安全的中上游水平。

圖1 1949—2019年中國糧食總產量及人均糧食產量Fig.1 Grain output and grain output per capita in China from 1949 to 2019

盡管如此,我國糧食生產仍然存在著發展不平衡、不充分的問題,安全風險的隱患不容忽視。首先,我國糧食生產主體以分散的個體農戶為主,風險承載力不強,規模經濟不明顯。近年來,我國農戶生產的糧食總產量占全國糧食總產量的比重為94%~96%,糧食播種面積占比高達96%[7-8]。單個農戶的生產規模較小,土地分散、生產分散,缺乏足夠的資金支撐,很難實現大規模的機械化種植,處于粗放式生產階段,容易受到經濟形勢及個人預期的影響,因而糧食生產的統籌、計劃及調控方面存在很大的困難性、復雜性和不確定性。其次,糧食供給種類存在結構性短缺。近年來,我國玉米連年出現供需缺口,國產大豆只能滿足國內約20%的需求,其余依靠大量進口[9]。在這種長期固定的不良生產主體結構與生產品種結構背景下,當糧食市場受到突發的交通管制及國際糧食進出口限制時,糧食供給多樣性受到挑戰,引發糧食安全風險。

1.2 糧食消費與儲備

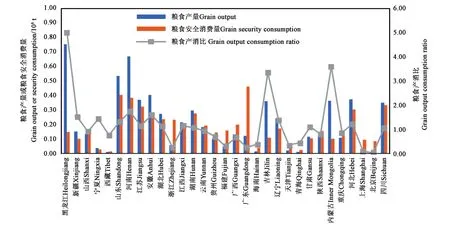

我國糧食產銷比例地區不平衡。從2019年中國糧食產量及糧食安全消費量分布圖(圖2)中可以看出,我國糧食產量較高的省(自治區、直轄市)分布在東北及中東部地區,如山東、河南、黑龍江等,這些區域是我國的糧食主產區;而糧食產量較低的省(自治區、直轄市)主要分布在西南內陸和東南沿海地區,如浙江、福建、廣東等,這些區域是我國的糧食主銷區。根據國際糧食安全的人均糧食占有量400 kg來看,我國糧食安全消費量較高的省(自治區、直轄市)主要分布在東南沿海及中東部地區,這些地區人口眾多,經濟較發達,對糧食安全消費量的要求更高。2019年,我國西南地區、中部地區及東南沿海地區的糧食安全產消比均小于1,說明在保證糧食安全的前提下,這些地區生產的糧食無法有效滿足本地居民的糧食需求,必需從外地調入糧食,因此,這些地區對當地糧食儲備量的要求會更高。

圖2 2019年中國糧食產量及糧食安全消費量分布Fig.2 Distribution of China’s grain output and grain security consumption in 2019

我國糧食儲備調配機制不夠健全。2019年10月14日國務院新聞辦公室發布的《中國的糧食安全》白皮書中指出,當前我國共有標準糧倉倉容6.7億t,簡易倉容2.4億t,有效倉容總量比1996年提升了31.9%,在大、中城市及糧價易波動的區域建立了10~15 d的應急成品糧儲備,其中,小麥和稻谷等口糧占比超過70%[10]。盡管從糧食儲備數量上看較為充裕,但依舊存在著糧食調配風險,主要表現在以下3個方面:①我國當前的糧食儲備管理目標與責任存在矛盾,中央、省、市、縣四級儲備并存的格局[11]使得我國糧食儲備主體較為多元、糧食儲備調節決策較為分散,從而可能導致部分地區對糧食儲備目標認識不準確,最終難以在時空和力度上協調一致;②目前我國糧食儲備監管機制不夠完善,對于糧食行業大數據的采集、存儲、處理方面不夠及時,糧食儲備的即時數據采集率較低,難以準確把握糧食儲備的最新動態;③糧食儲備調節不夠靈活,一旦國內采取了交通管制措施,糧食儲備無法跨區域調節,那么就會導致局部地區的糧食市場產生大幅度、長時間的波動。

1.3 糧食流通與貿易

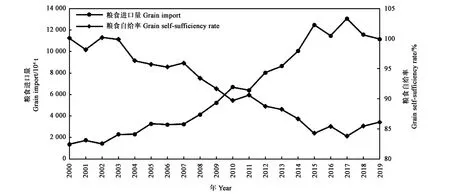

為了更好地滿足國內市場日益多樣化的糧食消費需求,國際糧食市場在我國糧食市場供給體系中的作用越來越重要。我國的糧食進口數量已由2000年的1 357萬t提高到2019年的11 144萬t,年均增長率37.96%;與此同時,我國的糧食自給率從2000年的100.09%下降到2019年的86.11%(圖3)。

圖3 2000—2019年中國糧食進口量與糧食自給率Fig.3 China’s grain imports and grain self-sufficiency rate from 2000 to 2019

隨著我國糧食市場與國際糧食市場接軌越來越緊密,國際糧食市場對我國糧食流通與貿易風險的影響不容忽視。首先,多年來我國的糧食進口來源國較為集中。目前,我國的糧食進口主要集中在美國、巴西、加拿大、澳大利亞和阿根廷等少數幾個國家,進口來源國集中度越高,進口的韌性則越低。以我國進口量最大的大豆為例,巴西、美國、阿根廷三大主要進口來源國的進口量占大豆進口總量的95%左右[13]。據中國海關總署(http://www.customs.gov.cn/)公布的數據,2018年我國從巴西進口的大豆占大豆進口總量的比例高達75.1%,盡管美國大豆受到關稅的影響,進口比例大幅下降,但也達到了18.9%。如果主要的糧食進口來源國對我國糧食貿易實施交通管制或貿易管制,可能會導致我國糧食安全派生風險的發生。其次,受疫情影響,糧食期貨市場可能會產生較大波動,進而給我國糧食貿易帶來一定程度的壓力。根據2021年1月8日中國科學院預測科學研究中心(http://cefs.amss.cas.cn/)發布的數據,預計2021年芝加哥期貨交易所(Chicago Board of Trade,CBOT)大豆、玉米和小麥的期貨均價分別為415、158和220美元·t-1,相比2020年均價分別上漲了18.5%、18.3%和9.1%。再次,國際政治、經濟關系復雜多變,這在一定程度上會影響我國糧食進出口的順利進行。中美貿易摩擦、美歐貿易補貼等國際政治格局的變化都將對未來全球范圍內農產品的貿易格局、產業結構等方面產生重大影響。

2 全球性重大突發公共衛生事件對我國糧食安全的沖擊

全球性重大突發公共衛生事件傳播速度快、影響范圍廣、防控難度大,一旦爆發和蔓延,將對糧食生產安全、流通安全、消費安全、貿易安全產生不利影響,進而危及整體糧食安全。

2.1 對糧食生產安全的沖擊

糧食生產安全是指在充分利用本國自然資源的基礎上能夠持續、穩定地提高糧食產量,基本滿足國內糧食需求[14]。正常情況下,每年春節過后,全國的春耕活動將由南向北逐步展開,陸續迎接新一年的糧食生產周期。但是,一旦爆發全球性重大突發公共衛生事件,各級地方政府均可能采取嚴格的交通管制措施,盡量減少人員在地區間的流動,由此可能造成糧食生產部門的用工短缺,部分糧食生產活動無法順利開展。

除了勞動力需求,在糧食生產過程中,農戶們還需要各種生產物資,如種子、農藥、化肥、耕種機械等。然而,全球性重大突發公共衛生事件可能導致部分銷售農業生產物資的商戶被迫閉市,延緩糧食的正常生產,農資的有效需求將在全球性重大突發公共衛生事件得到基本控制之后逐步釋放開來,但由于全球性重大突發公共衛生事件所導致的諸如化肥、農藥等企業停工、原材料進口受限等問題,農資的庫存量在短期并不能迅速增加以適應全球性重大突發公共衛生事件穩定之后的農業生產需要,農資供給與農業生產需求之間的矛盾必然導致農資產品價格不穩定,農資市場出現非正常波動,從而影響糧食生產的正常開展。以化肥為例,此次突發公共衛生事件使得湖北省受到重創,而湖北省作為我國重要的化肥生產大省,化肥生產受到了較大影響,因此,隨著化肥前期備貨量的逐漸消耗,會對全國范圍內糧食生產農資的供應帶來較大壓力,最終可能導致糧食生產無法順利開展。

此輪全球性重大突發公共衛生事件出現病毒新變種,可能引發全球新一輪傳染高峰,或將再度推升各國避險情緒,延長對全球性重大突發公共衛生事件的防控時間,導致生產資料運輸不暢,給糧食生產帶來更加嚴峻的不利影響。但是從長遠來看,此輪全球性重大突發公共衛生事件也增強了人們的糧食安全風險意識,農戶們積累了應對全球性重大突發公共衛生事件的經驗,在以后糧食生產安排中更合理地布置和儲備適量的農資以防突發事件,更好地保障糧食生產安全。

2.2 對糧食流通安全的沖擊

糧食的流通安全是指利用現代交通條件保證糧食的穩定供給,確保人們在任何時候都能用較短的時間買到愿意且能支付得起的糧食[15]。糧食的流通安全首先依賴于全球性的交通運輸體系[16],從糧食出口國的產地出發,經由當地的交通基礎設施(陸運或水運)再到當地的碼頭、港口,最終到達糧食進口國,這一系列的流通環節必須暢通無阻。一旦爆發全球性重大突發公共衛生事件,全球的交通運輸體系都會受阻,大規模、跨區域、長距離的糧食流通周期會增長,糧食品質損耗會加大,保鮮要求會提高,費用會增加,風險相應增大。

糧食的流通安全還依賴于全球性的銷售網絡體系,包括期貨市場、批發市場、零售市場等。全球性重大突發公共衛生事件期間,部分國家采取了限制糧食出口等措施,加之國外變異病毒的侵擾,封鎖措施預計會持續較長時間。如法國、捷克、塞浦路斯、丹麥、荷蘭和英國等國家均加強了人員管制力度,可能會擾亂當地正常的糧食銷售網絡。此前,2020年3月31日《日經亞洲評論》報道,泰國大米的出口基準價格在3月底已上調至550美元·t-1,創下6年以來的新高;越南大米的價格也在急劇膨脹,已突破400美元·t-1,為近2年最高[17]。在疫情初發期間,我國也采取了相應的限制人員外出、商品流動、門店營業等應急措施來最大程度降低疫情的不良影響,當時的糧食流通線下渠道,如糧油店、便利店、生活超市等被迫停業,國內糧食市場的穩定性也受到較大影響。

全球性重大突發公共衛生事件的應急管控措施也迫使傳統糧食銷售模式發生改變,加速農超對接、電子商務等新型銷售模式的發展[18]。“阿里本地生活”的數據顯示,2020年春節期間,“京東到家”的銷售額同比增長了470%;“每日優鮮”緊隨其后,銷售額同比增長了321%;“盒馬鮮生”的日均蔬菜供應量是平時的6倍[19]。由此可見,電商平臺在一定程度上緩解了全球性重大突發公共衛生事件對糧食流通造成的沖擊。

2.3 對糧食消費安全的沖擊

糧食的消費安全是指在數量上能夠滿足人口和消費水平提高的需要,適應消費結構高級化的需求[20]。一旦爆發全球性重大突發公共衛生事件,部分聚餐、娛樂等聚集性活動受到限制或被取消;許多糧食批發、零售市場閉市;糧食集裝箱在口岸停留時間延長,易腐糧食變質。這些都會對糧食消費的數量和品種造成沖擊。

全球性重大突發公共衛生事件容易誘發民眾的消費恐慌心理,如擔心封城斷路之后超市不開,難以購買到足夠的糧食;或是擔心糧食庫存不足,出現搶米、囤面行為。隨著全球性重大突發公共衛生事件防控時間的延長,民眾可能普遍出現焦慮心態,面對少數人搶米、囤面的行為時缺乏理性判斷,盲目從眾跟風。本來糧食可能只是出現暫時性的供給緊張,而民眾的盲目囤糧、瘋狂搶購必然會沖擊正常的市場秩序,最終損害消費者權益。恐慌性糧食購買行為的蔓延,既會加大病毒傳播風險,也會讓群眾質疑國家整體糧食安全的保障能力,向社會傳遞負面情緒,造成社會不穩定。

全球性重大突發公共衛生事件也可能會影響個人糧食采購方式。自由采購是正常情況下最常見的個人糧食消費方式。在全球性重大突發公共衛生事件防控期間,個人糧食消費方式還會增加社區團購配置方式。例如,2020年上半年,在我國新冠肺炎疫情防控最緊張的時候,全國不少地區以社區或者小區為單位進行封閉式管理,居民們通過社交軟件建立各種團購群,群內不乏社區業主、店鋪老板、社區團長及批發商等[21]。消費者通過團購群及當地的微信團購小程序實現下單、支付和配送,這種社區團購的消費方式既保障了糧食等基本生活物資的快捷供給,又減少了人員接觸,很大程度上避免了交叉感染的風險。長期來看,本次全球性重大突發公共衛生事件期間衍生出的新糧食消費方式能夠有效改善糧食產銷對接水平,在糧食可獲得方式等方面進一步保障我國的糧食消費安全。

2.4 對糧食貿易安全的沖擊

糧食的貿易安全是指一個國家或地區能夠穩定地從國內外糧食市場上購買到其短缺的糧食品種和數量[22]。全球性重大突發公共衛生事件發生后,多國政府都可能采取禁止或者限制出口的政策,對商品進口的管控也會更加嚴格。以此次新冠肺炎疫情為例,全球受疫情影響的國家和地區超過200個,截至2020年9月,共有101個國家(地區)采取了199條包括進出口限制在內的貿易管制措施。部分國家為了維護本國的糧食市場穩定,陸續采取限制糧食出口的措施,如全球最大的小麥生產國——哈薩克斯坦,已禁止小麥、胡蘿卜、糖、土豆等產品出口;越南終止了新的大米出口合同;塞爾維亞暫停了葵花油等產品出口;俄羅斯也表明會根據每周疫情的評估狀況決定是否頒布出口禁令。2021年1月26日國際文傳電訊社(https://interfax.com/)報道,全球最重要的小麥出口國——俄羅斯,為了抑制其國內不斷走高的糧食價格,正式批準從2021年3月1日起上調小麥出口關稅。隨著冬季疫情在全球范圍內的新一輪肆虐,我國作為全球糧食進口大國,短期內將面臨由于全球性重大突發公共衛生事件防控所導致的糧食貿易風險問題。

糧食作為重要的戰略物資,如果過度依賴進口,容易面臨糧食禁運風險。一旦世界市場供給無法滿足國內糧食需求,必將威脅糧食安全和國家安全。從長期而言,全球性重大突發公共衛生事件將會持續促進糧食多邊貿易體系的建立,合理分散糧食進口來源,提高我國在糧食貿易方面的調控能力,更好地規避糧食貿易風險[23]。

3 我國糧食安全風險的防范建議

此次全球性重大突發公共衛生事件尚未給我國帶來顯著的糧食安全風險,展現了我國抵御糧食安全風險的較強韌性。但是,在我國經濟進入以國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下,必需未雨綢繆,理性認知全球性重大突發公共衛生事件給糧食安全帶來的可能風險,提前防范,全面提高我國應對糧食安全風險的能力。

3.1 保障糧食生產要素供給,筑牢糧食生產根基

首先,必須持之以恒地嚴守耕地紅線。做好空間規劃等頂層設計,堅持底線思維和問題導向;堅決杜絕亂占、亂用耕地,耕地數量不實、質量不達標等現象;防止補充耕地政府承諾不落實的問題;要構建耕地和生態安全互為系統的機制。

其次,防范全球性重大突發公共衛生事件爆發后農資缺乏、用工短缺的問題,確保糧食生產在任何時候都能夠順利進行。解決農資運輸主動脈的堵塞問題,將農資運輸納入綠色通道,給予高度優先通行權力,確保糧食生產物資順暢運輸到全國各地的農戶手中;保障農資經營門店的正常營業,保障各地糧食生產所需農資的有效供應;引進大型農資企業,對接農戶種子化肥等農資需求,保障農資供給。

再次,提振農民種糧的信心。落實種糧補貼、稻谷小麥最低收購價、玉米大豆目標收購價等一系列政策,消除農民因為全球性重大突發公共衛生事件而產生的悲觀預期,保護農民種糧積極性;進一步完善農業支持保護制度和扶持糧食生產的政策,構建新型農業補貼政策體系,穩定農民種糧收益。

另外,加大科技研發投入,引導相關科研院所的新技術在糧食生產中應用和推廣,持續通過核心技術驅動糧食產業發展,用科技為糧食生產提質。

3.2 創新糧食銷售業態,疏通糧食流通渠道

首先,線上、線下融合,大力發展糧食電子商務。此次全球性重大突發公共衛生事件催生了一系列線上銷售新方式,培養了一大批忠實的線上用戶。糧食銷售企業和銷售主體要維護好線上平臺用戶,充分利用好電商平臺的銷售優勢,創新糧食銷售模式,大力推廣“網上糧店”等新型糧食零售業態,促進線上、線下融合。

其次,推廣無接觸式售賣新模式。微信小程序、外賣應用APP等進行“線上點單-線上支付-線下無接觸配送-售后服務”的銷售模式既可滿足人們的糧食消費需求,又有利于降低全球性重大突發公共衛生事件的病毒傳播風險。在部分中、高風險社區推廣團購模式,通過微信群等方式進行下單,再由社區團長牽頭,統一進行站點銷售,直接面對小區需求,既能加強社區居民間的日常交流,也能夠滿足社區居民的生活需要。

再次,逐步完善糧食生產、流通、消費的信息鏈接,實現對糧食生產過程的安全控制和對流通環節的實時監控,確保糧食消費安全。進一步加大對糧食產品專利權、商標權等知識產權的保護力度,嚴厲打擊糧食經營活動中摻雜使假、以次充好等擾亂市場秩序的不法行為,切實維護全球性重大突發公共衛生事件下糧食市場的正常流通秩序,提高產品檔次和市場競爭力,提升糧食生產附加值。

3.3 完善糧食儲備體系,提升應急保障能力

為了能在突發事件爆發時“調得動”糧食,首先需要明確各方責任,綜合利用法制手段和市場機制,增強各地糧食儲備主體的責任意識,有效實施糧食安全省長責任制,壓實承儲主體責任,加強糧食儲備管理規范化、標準化;其次,應充分利用當代信息行業的高新技術,建立以國家糧食管理平臺為中心、省(自治區、直轄市)級糧食管理平臺為補充的全國糧食管理平臺網絡體系,同時,借助大數據應用技術,建立國家糧食大數據中心,完善糧食質量動態監測數據系統,實時記錄糧食庫存并保證公開透明,穩定生產者和消費者的行動預期,避免出現“屯糧”“搶糧”事件的發生,保障糧食安全。

3.4 暢通國內國際糧食雙循環,穩定全球糧食供應鏈

充分利用國際市場,適度進口糧食,優化國內消費市場結構。積極發展糧食國際貿易,促進糧食進口來源、渠道和結構多元化,努力構建多元化糧食進口格局,以緩沖由于全球糧食供應鏈不穩定對國內糧食市場造成的沖擊。

積極支持有實力的糧食企業走出去,大力培育具有國際競爭力的中國大糧商,確保糧食全產業鏈及各環節安全可控。探索構建全球糧油購銷網絡,在全球糧食核心產區建立倉儲、港口、物流設施等戰略資源,不斷提升我國在全球糧食市場的話語權。

積極推動全球糧食供應鏈和物流鏈穩定運行,加強與國際組織和其他國家、地區的多邊及雙邊合作,加強糧食倉儲管理、產后服務等方面交流,構建高效協同的糧食供應鏈,確保全球性重大突發公共衛生事件發生后糧食國際貿易不受阻、糧食物流不中斷。

4 結語

全球性重大突發公共衛生事件給我國乃至世界糧食安全帶來了新的問題和挑戰。目前,新冠肺炎疫情仍在全球范圍內肆虐,給糧食安全帶來的影響依舊存在且不容忽視。一是全球性重大突發公共衛生事件給糧食生產及供給安全帶來潛在風險。從全球范圍來看,個別國家由于受到疫情和蟲害的疊加影響,導致糧食生產物資方面嚴重受制,進而引發國家間的糧食供應鏈受阻,世界糧食生產格局正面臨重大調整。從全國范圍來看,疫情初期的交通管制使得農資運輸不暢,可能會延誤部分地區糧食的播種期,給國內的糧食供給帶來短期壓力,進一步凸顯國內糧食供求“緊平衡”局勢。二是全球性重大突發公共衛生事件阻礙了糧食流通及貿易的順暢進行。首先,國家間正常的糧食貿易會受到疫情管制措施的制約,例如部分國家為了控制其國內的疫情形勢采取相應的政策限制糧食出口;其次,各國內部的糧食流通也會受到交通管制措施的影響,造成糧食供求不暢,最終擾亂糧食市場秩序,甚至導致糧食市場的惡性循環。三是全球性重大突發公共衛生事件加劇了糧食消費不平衡。疫情管制措施一方面使得眾多企業倒閉破產、用工需求急劇下降,導致部分糧農失去了農閑時期的非農兼業收入;另一方面由于農資市場因管控而緊閉,造成糧食生產無法順利開展,導致糧農種糧收入下滑。此外,隨著糧食市場中供給端的縮減,糧價出現逐步抬升的趨勢。聯合國糧農組織指出,全球食品價格已連續上漲,再疊加收入下滑的雙重效應,最終導致人民實際購買能力下降,其中,低收入群體受影響最嚴重,糧食消費不平衡問題凸顯。

伴隨著我國城鎮化進程的不斷推進,更需要把握好糧食安全的總體形勢。一方面,城鎮化用地會擠占部分耕地資源,使糧食生產的自然條件受到制約;另一方面,城鎮化將推動農業人口轉向非農業人口,導致從事糧食生產的勞動力數量逐漸削減;與此同時,在城鎮化的過程中,糧食需求不斷提高,糧食生產的結構性矛盾會愈發突出,最終給糧食供求平衡帶來巨大壓力。在面對全球性突發公共衛生事件的沖擊時,原本處于供求緊平衡狀態的糧食市場將會展現出比較明顯的脆弱性,因此,有必要對其帶來的影響進行細致分析,對此類突發事件的防范經驗認真總結。鑒于國內疫情形勢已基本得到控制,糧食安全的研究重點應集中于建立我國糧食市場規避突發事件風險的長效機制、緩解我國糧食生產結構性矛盾的有效措施以及提高我國糧食跨域調配的效率等方面,不斷增強我國糧食市場的韌性,切實提高防范和化解重大糧食安全風險的能力,把中國人的飯碗牢牢掌握在自己手中。