裝配式鋼筋混凝土結構中大直徑鋼筋錨固長度應用研究*

郭 敬,陳文強,叢 峻,,鄭山鎖,張 磊

(1.中建工程產業技術研究院有限公司,北京 101300; 2.西安建筑科技大學,陜西 西安 710055)

0 引言

我國裝配式混凝土結構基于GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》(2015年版),采用“等同現澆”的設計理念進行設計,梁柱縱向鋼筋后澆節點區內錨固長度執行《混凝土結構設計規范》有關規定。裝配式混凝土結構梁柱構件預制、節點處施工現場現澆受制于《混凝土結構設計規范》、GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》(2016年版)、JGJ 1—2014 《裝配式混凝土結構技術規程》、JGJ 3—2010《高層建筑混凝土結構技術規程》等,框架結構鋼筋最大間距較小,導致裝配式框架結構中鋼筋布局“細而密”,預制構件現場安裝時節點位置鋼筋定位難、連接難,施工質量不易保證。裝配式混凝土結構中引入大直徑鋼筋,可減少鋼筋接頭數量,便于節點處理。然而,大直徑鋼筋的應用使錨固長度變長,導致截面尺寸大不經濟、構件重,大直徑鋼筋是否需如此長的錨固要求?因此,本文研究了國內外混凝土有關規范及文獻,對比分析大直徑鋼筋基本錨固長度要求,總結現有研究中錨固長度的研究成果,為以大直徑鋼筋為主筋的梁柱構件構造措施、節點連接設計提供參考。

1 國內外規范關于錨固長度的研究

1.1 國內規范

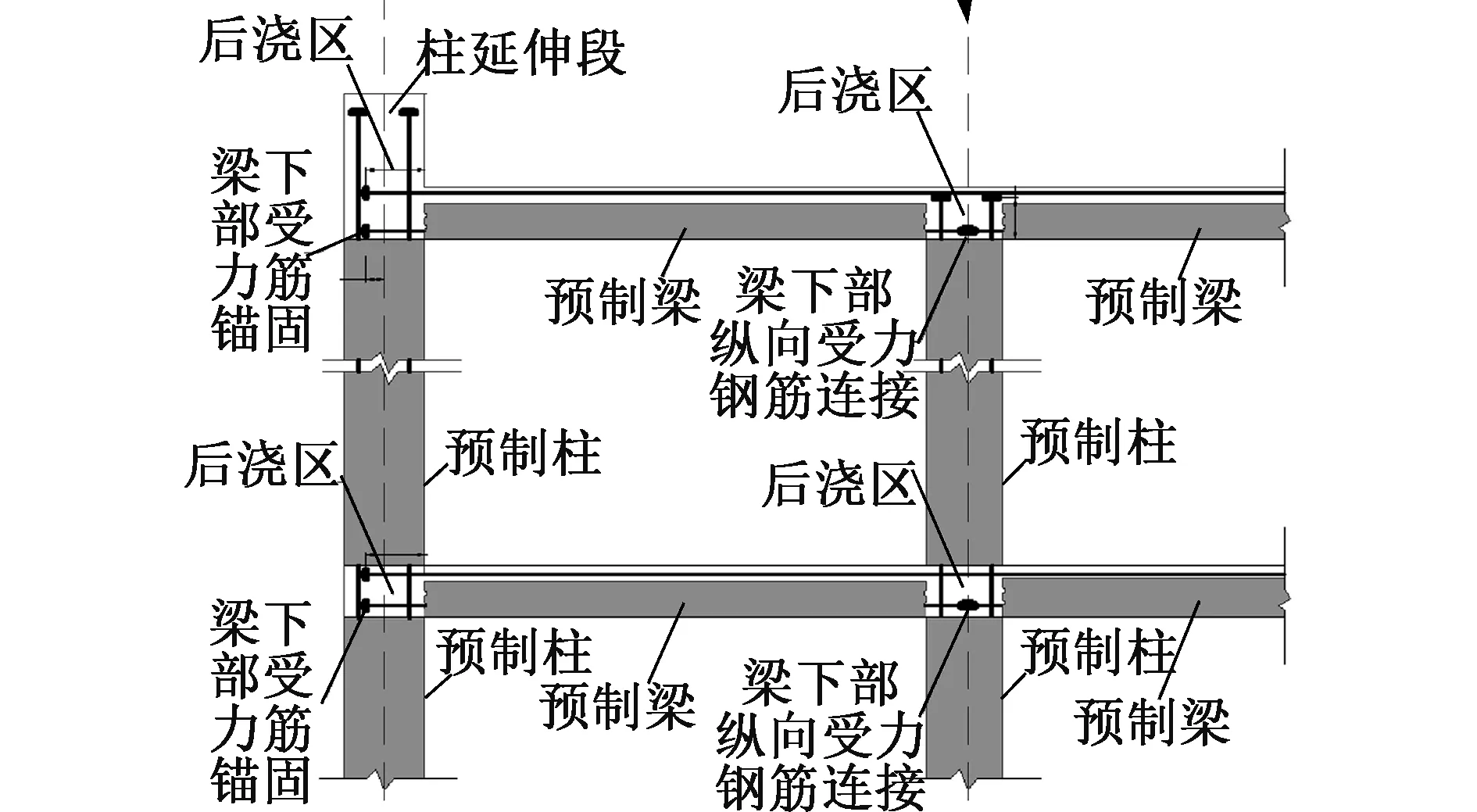

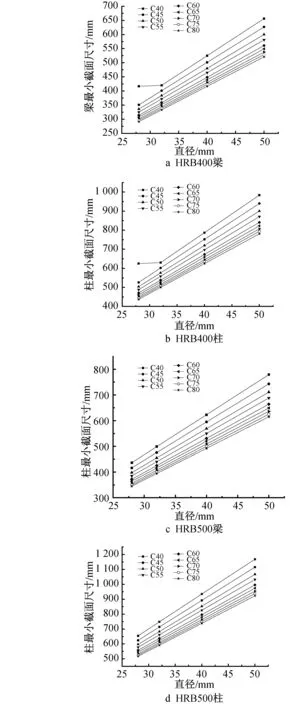

梁與柱在節點后澆區段連接如圖1所示,裝配式鋼筋混凝土框架結構中,梁柱構件端部、中部及節點位置均存在錨固、搭接構造問題。現有學者普遍認為鋼筋直徑增大時,鋼筋相對肋高減小,對錨固不利,大直徑鋼筋錨固長度適當加大,當直徑>25mm時,錨固長度還應增加10%。國內規范關于錨固長度的研究較早,中國建筑科學研究院開展近千個錨固中心拉拔試驗,回歸統計得到直錨、機械錨、彎折錨的錨固長度,研究成果為《混凝土結構設計規范》的制定提供了理論依據。但拉拔試驗所用鋼筋直徑小,錨固板薄,計算得到錨固長度較長,一定程度上限制了大直徑鋼筋的應用。按現行規范反算得到的不同混凝土強度等級梁柱構件最小截面尺寸如圖2所示,由于基本錨固長度長,導致截面增加過大,截面不經濟,大直徑鋼筋在預制裝配式結構中優勢減弱,不利于施工現場節點處理,施工性價比低。

圖1 梁與柱在節點后澆區段連接

圖2 不同混凝土強度等級下梁柱構件最小截面尺寸

之后,牟曉光[1]、黃余沖[2]、李曉清[3]、陳勇等[4]也對不同鋼筋等級、直徑的錨固長度進行研究,研究結果表明,錨固長度設計建議值與《混凝土結構設計規范》中錨固長度設計值相比降低10%~40%。經不同學者不同試驗驗證,鋼筋錨固長度降低科學合理。

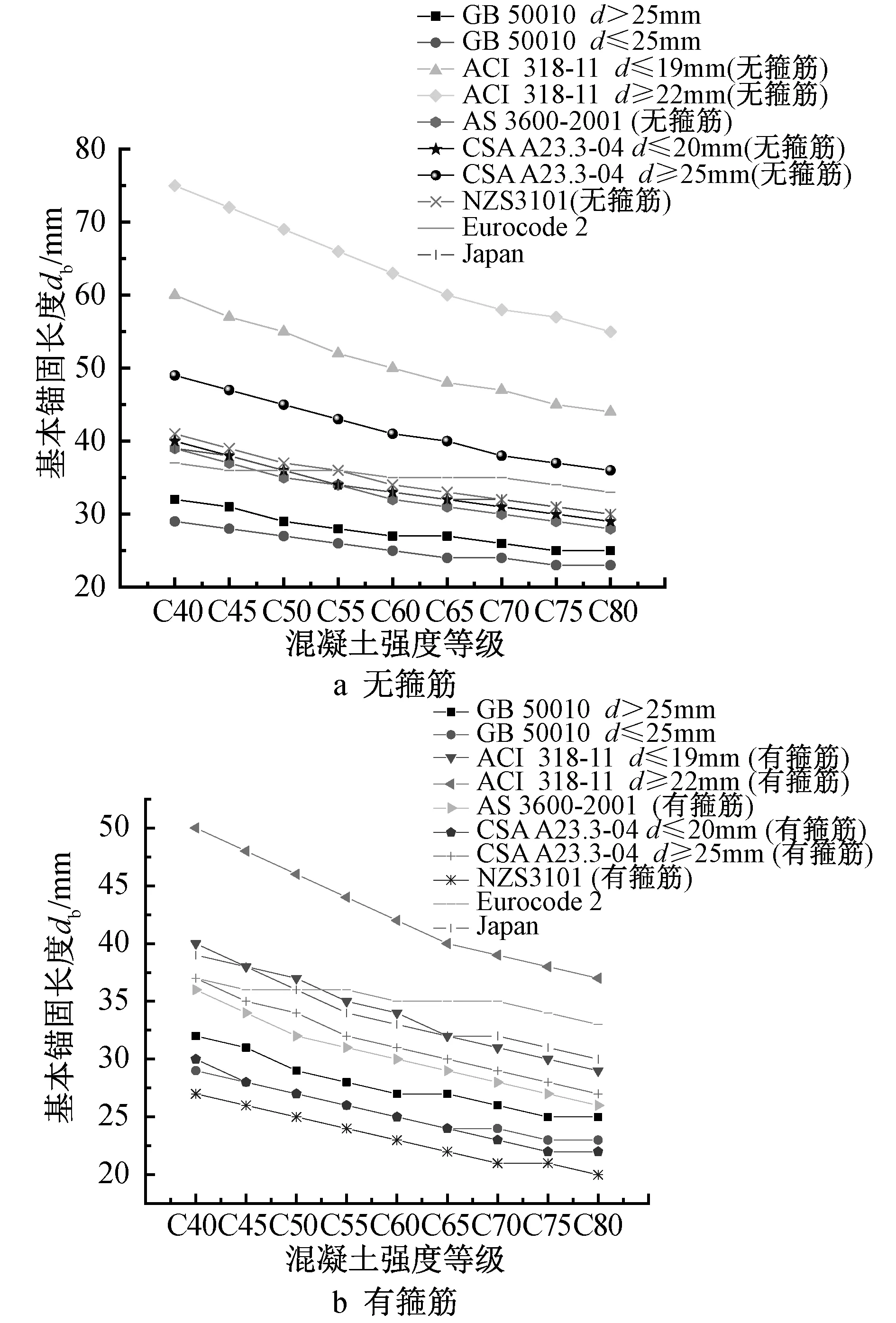

1.2 國外規范

為對標國外規范,對美國規范(ACI 318-11)[5]、澳大利亞規范(AS 3600—2001)[6]、加拿大規范(CSA A23.3-04)[7]、新西蘭規范(NZS 3101)[8]、歐洲規范(Eurocode 2)[9]等關于錨固長度的規定進行研究,各國規范對鋼筋錨固長度的規定如圖3所示。經研究可知,錨固長度與鋼筋直徑、鋼筋強度等級、混凝土強度等級、保護層厚度及鋼筋使用工況有關,各國規范對錨固長度的規定變化規律一致,均為混凝土強度等級提高錨固長度降低,中國、美國和加拿大的規范分別將直徑25,19,20mm作為大直徑鋼筋分界線,且相應增加錨固長度,歐洲、新西蘭、澳大利亞及日本的規范對大直徑鋼筋在混凝土中的錨固長度沒有做出特殊規定。基本錨固長度db≥28mm時,我國規范規定的錨固長度處于所有國家錨固長度的中等水平,大直徑鋼筋在裝配式框架結構中錨固長度存在修正空間。

圖3 各國規范對鋼筋錨固長度的規定

2 錨固長度影響因素研究

鋼筋混凝土的結構形式存在已久,國內外關于鋼筋混凝土間黏結錨固性能和錨固長度的研究較充分,本文將鋼筋錨固長度影響因素歸結為以下3類。

2.1 混凝土參數

混凝土對錨固的影響體現在強度指標上,各國學者關于黏結強度和混凝土強度代表性進行了研究,Delso等[10]認為黏結強度與混凝土強度(fc)3/4成正比,徐有鄰[11]認為黏結強度與混凝土劈裂強度成正比,Atorod等[12]認為黏結強度與(f′c)1/2成正比,Darwin等[13]認為黏結強度與(f′c)1/4成正比,劉玲利[14]認為黏結強度隨混凝土抗拉強度的提高而增大。研究發現,黏結強度與混凝土強度成正比,混凝土強度提高,增加了自身密實度,從而增加膠結力和機械咬合力;同時,混凝土強度提高,開裂應力增加,可延緩內部微裂縫和縱向劈裂裂縫的產生,最終提高黏結強度。

2.2 鋼筋參數

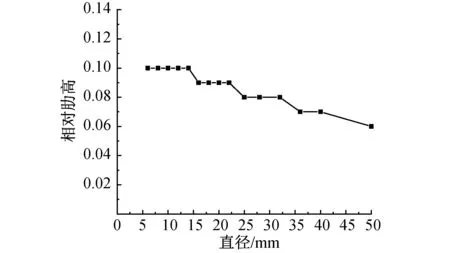

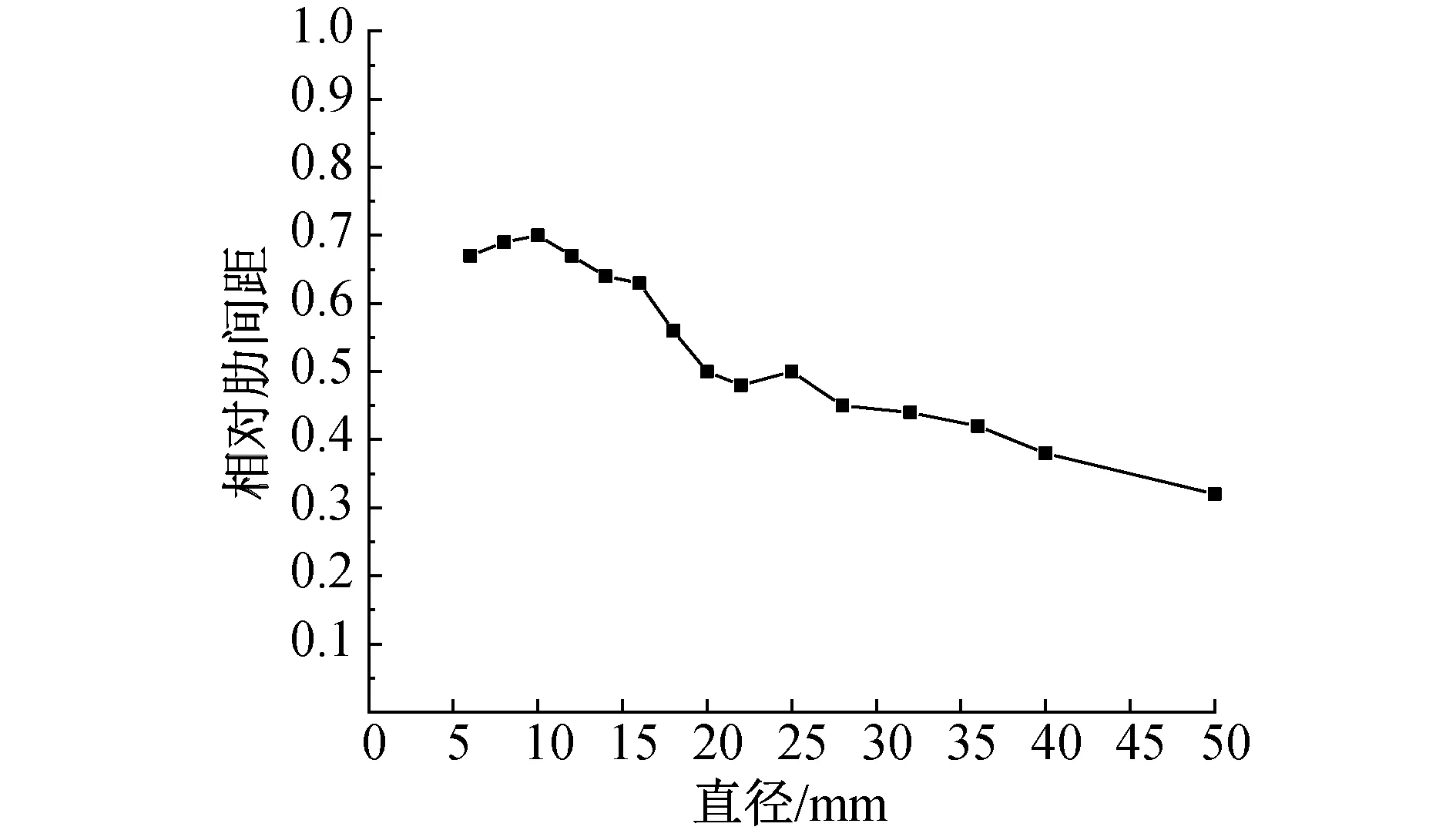

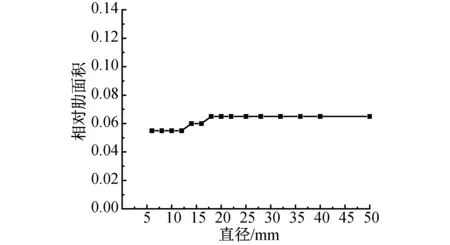

我國鋼筋對錨固的影響體現在鋼筋直徑、表面形狀、強度指標和保護層厚度上。眾多試驗研究成果表明[15],帶肋鋼筋由于表面有橫肋,混凝土楔入其間形成咬合齒,提高其錨固強度[16]。國外規范中鋼筋肋形為竹節形,僅對相對肋面積進行要求,鋼筋直徑增大,相對肋面積增大。我國規范對鋼筋肋高、肋間距做出具體規定,各參數隨直徑變化曲線如圖4~6所示。由圖4~6可知,直徑變大時,相對肋高增大,相對肋間距減小,相對肋面積基本保持不變。黏結性能與相對肋面積成比例關系,鋼筋直徑變大時,黏結力并不一定降低,錨固長度是否放大值得研究。

圖4 鋼筋直徑-相對肋高變化曲線

圖5 鋼筋直徑-相對肋間距變化曲線

圖6 鋼筋直徑-相對肋面積變化曲線

大量試驗研究和仿真分析結果表明[2,17],鋼筋等級增加時錨固長度增大,在裝配式混凝土框架結構中,建議鋼筋等級≥HRB400。鋼筋與混凝土間的黏結強度隨混凝土抗壓強度及保護層厚度的增大而增大,且與相對保護層厚度(c/d)呈線性關系。當保護層厚度達到5d(極限保護層)時,因發生無劈裂的拔出破壞,黏結錨固強度不再提高。對于大直徑鋼筋,在相同配筋率下,鋼筋間距必然增大,此時可通過增加構造鋼筋或箍筋滿足構造要求,Harajli等[18]、Hamad等[19]研究成果表明,箍筋可大大提高黏結強度,減緩裂縫開展,防止混凝土的突然劈裂。因此,大直徑鋼筋梁、柱合理的配筋形式需綜合考慮箍筋、構造鋼筋的影響。

2.3 其他影響因素

混凝土的振搗方式、澆筑時鋼筋位置、澆筑方向、密實度等均會引起黏結強度的變化,該類因素影響復雜,難以量化。

3 結語

裝配式框架結構中鋼筋布局“細而密”,大幅度增加了預制構件的安裝難度,引入大直徑鋼筋,對解決裝配式結構節點連接效率具有重要意義。本文通過分析各國規范關于鋼筋錨固長度的規定,充分調研國內外論文,得到以下結論。

1)對于大直徑鋼筋(d>25mm),隨著鋼筋直徑增大,月牙紋鋼筋的外形參數并不隨直徑成比例變化,隨著直徑增大,相對肋高增大,相對肋間距減小,相對肋面積基本保持不變。鋼筋直徑增大時,黏結強度如何變化需進一步研究。

2)對比國內外規范,我國規范計算所得錨固長度處于中等水平,大直徑鋼筋在裝配式框架結構中錨固長度存在修正空間。

3)裝配式框架結構鋼筋“細而密”問題凸顯,裝配式結構中推廣應用大直徑鋼筋,對解決裝配式結構節點連接效率、增加施工安全具有重要意義。在推廣應用過程中,開展大直徑鋼筋的錨固長度、大直徑鋼筋梁柱構件配筋方法等配套研究極其重要。