如山如阜,如岸如埠

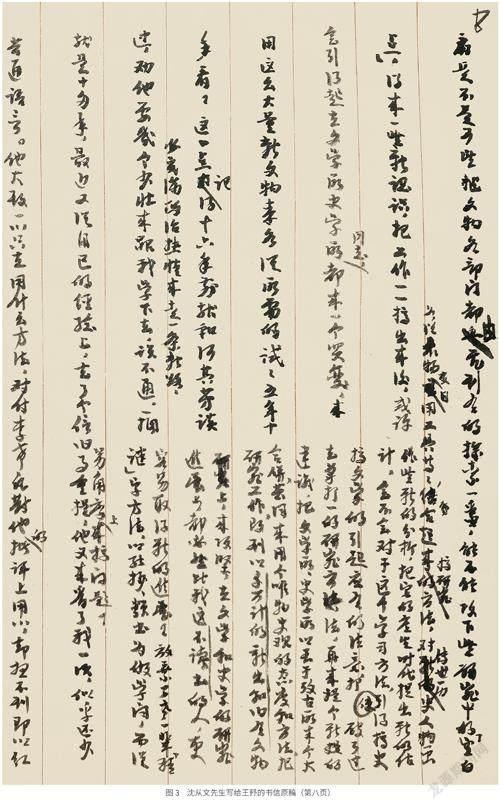

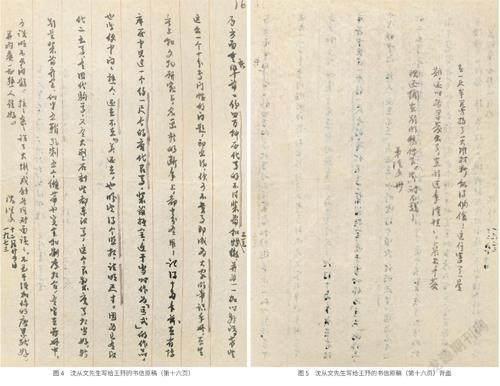

這是一封四十九年前的冬夜里,沈從文先生伏在東堂子胡同陋室的書桌上,寫給我父親的書信(圖1~圖5)。這封信用行草豎行書寫,每頁8行,共16頁,5400余字。寫信的時間是1973年12月24日,那時距離他的71歲生辰還有4天。

書信開始處,沈先生饒有興趣地分析《紅樓夢》里關于“彈墨”“雀金呢”“鳧靨裘”,以及瓟斝、點犀的實際寓意,又指出“不少同一名辭在發展中實物卻不斷在變化(如綾,初得名和花紋形象有關,唐代即轉成一種細薄熟絲織物,花紋已轉為鸞銜長綬、俊鶻含花、雁銜威儀、雀銜瑞草等等。宋以后又大變一次,增封包首等以串枝花為多。明清則花式不同,以薄而砑光稱板綾)。又有前后名目不同而實為一物的,莫不(需要)從實物探索”,認為“帛木棉是宋代木棉絲交織,云布是明代棉加絲交織用連續如意云作主題布置”,也提及“撚金、片金、間金、刻金、渾金、平金”……

隨著文筆的深入,信中又有10余處談到研究絲綢文物的方式方法:首先,“總得經手過眼十萬八萬,(才)有真正發言權”。其次,“有不少材料來自四面八方,瓷、漆、絲、繡,會而通之,排一排隊,便很像個樣子。至少是把由于應用、發展變化的規律已弄明白了”。再者,“從衣物及日用工具等等結合起來搞研究的方法,對傳世歷史人物畫做些新的分析,把它的產生時代提出新的估計……打破了過去單打一的研究方法”。他強調研究絲綢的發展歷史、紡織組織結構、花紋圖案不僅需要研究者既要有豐厚的閱歷基礎,又需要在重視文學、歷史學的基礎上重視考古學,運用結合“實物探索”進行綜合研究的唯物史觀。

20世紀70年代初,沈從文先生因為心臟病嚴重,得以從干校回北京。他覺得自己可能時日不長了,因此有強烈的愿望,把自己平生學識留給后人。他在自己那間簡陋的小房子里,日夜不停地工作。在信中,沈從文先生寫到最近有了自己的辦公室以及三名接班美工同志,“館中直到最近才給我在圖書室附近原館老辦公室安排個工作室,便于進出書庫。另外還半正式指定三個接班美工同志:一李之檀搞服裝,二張□□搞絲綢(張女同志,繡工,能織緙絲,也能摹字繪畫,態度挺好),三邊寶華搞圖案”,但這些在“事實上已晚了十年”。

在信中沈先生談到下一步的工作暢想:“輕工業部來商量調人編一二十個分門別類的不同圖案集,正在商量人選……人手似不夠。到明年擬定所編材料內容后,或將可望從國內各學校調些得力教師及生產研究室調些得力少壯美工來共同進行也未可知(必需參加一下工作才能吃透材料,明白問題)”,“校改定后,大致還得為把原由沈福文、黃能馥等編的專題教材如染、絲等等補充實物,大刪不必要的文字,才可合用”,“已把家具應用資料擬出(估計先印一百個圖,附圖不在內),樂舞演出新發現資料擬出,雜伎演出資料擬出,以至于獅子舞資料、燈和扇子應用資料……無不一一擬出了草目,只待有人即可著手進行”,“馬的裝備史更有意義(內容多樣化),只可惜一時還動員不了人來作”,“我搞的主要業務衣著發展變化問題也大致還得照原計劃作去,每本擬用八百個正圖或過一千個以上,附圖必在五百以上”。

在信中,沈先生也談到自己對于接班人和助手的考慮。他說:“研究工作搞不好,大致于柜中陳列的文物,我即或在十八年以前寫的專題性文章,由于彼此對業務和責任認識上的差距大到難于令人設想。”對于助手和接班人,沈先生有所期待。他說:“自己‘為作他們的墊腳石,為在文物上或大或小的問題,擬寫了五十來個。不僅草目已擬定,有的還輯了不少圖樣,比如輦、肩輿、腰輿、擔子、轎子一系列的大同小異的東西,已為排了個隊”,“今年已七十過二,待盡責任還那么多,所以還不免老想到能由普通一兵升個小小班長(這廿年學習可說完全用的是個普通一兵精神來作戰),手邊有十個得力的(助)手,協作搞下去,就好辦的多!可是這個希望大致在明年還不易實現,比許多人的升部長、校長還難的多。”但是令他遺憾的是,自己與一些人在責任認識上存在差距。他說:“只因我用的方法比較新……把已搞的問題,一本本文圖互證的寫成印出后才可希望較年輕的同志引起應有的注意,再向中央建議要幾個助手,完成我這個作班長的志愿!可是時間怕已來不及了。進來精神體力都格外好,夜里總只睡四個小時,有時還不到。白天且經常忘了火爐和吃飯,而把工作進行下去”,“回過頭來看看我那些照資歷預定的接班人,卻偶然發現一些五十來歲的青壯,在圖書閱覽室玩撲克……這么一種過日子的方式,用什么來接班?不免憂從中來。因為事實上社會各方面的肥沃土壤都在培養這種候補之人,我想當個小小班長不易實現也將是必然的。”因此,沈先生迫切地希望能自己做主,多挑選幾個接班人和助手,他說:“我還得在下次政協時提個案,請求升我作班長,可是十個身邊的兵士可得由我自己挑選,才能配合作戰,我累垮下后,他們也得如之檀、家樹、黃能馥,那樣守得住。”由此可以感受到沈從文先生拳拳赤子之心以及無奈的遺憾之情。

父親王?與沈先生結識的機緣也很有意思。1953年,我的父親從朝鮮回國。他在志愿軍文工團擔任布景和服裝以及小提琴演奏。此次回國是擔任志愿軍運動會會場氣象工作,運動會結束后去參觀北京歷史博物館。那時北京歷史博物館的位置在現在的午門,城樓下兩溜平房(原東西朝房)是辦公室,有時也做陳列室用,樓上是陳列室和庫房。在這里,他遇到了沈先生。關于這段經歷,我父親曾回憶道:

當時他在那當講解員,坐在那凳子上。我一進去,他看見志愿軍來了,他就跟在后面講給我聽,轉了一圈。我也不好講什么。……午門兩朝房里歷史博物館在那兒展出,從猿到人一直到通史陳列,沈從文在那坐著,各行各業來看,他都陪著做些講解,主動的,講整個的。他當時的興趣,對各行各業都服點務,自己也學習了解社會上的需要。連著給我講一個禮拜,我每天去看,最后我都不好意思問他姓什么、叫什么了。要走了,我要回朝鮮了,不得不問了。一問,他是沈從文。這么可親,一個名作家陪我看一周,我很吃驚。另外我印象里沈從文專寫一些男女小說,挺野的。那是過去,其實也沒看多少,總以為他這個人大概挺荒唐的那樣的人。結果一看,這么嚴肅,這么規矩,這么和藹可親,對人這么有禮貌體貼。到他家也去過,他帶我到他家去。先生跟夫人張先生也是相敬如賓,非常好,給我印象太深。我那時小,才廿二三歲,我要叫他伯伯,他說他們家人都不這樣,他叫他兒子大弟、小弟。我所以到考古所就跟他有關系。

1958年,志愿軍文工團要解散了。此時父親已經以第八名的成績考取魯迅美術學院,卻在報到的第二天做了逃兵。他只身跑到考古所,從此開始了四十年的考古和文物保護生涯,也從此成為沈從文先生終身心意相通的助手,成為我國絲織品保護領域成績卓著的專家。

1972年沈從文、張兆和先后從干校回到北京。東堂子胡同51號院里一間小小的西耳房和兩里地外小羊宜賓胡同5號是這兩位老人各自單位分配的住房。小小的西耳房是沈先生日夜不停工作的“窄而霉書齋”。每天傍晚,沈先生都提著一個竹籃子,到他的另一個家去吃晚飯,并把第二天早上和中午的兩餐飯帶回書齋的家。當時我家住在光華路,沈先生的住所正好在我家與考古所的中間,因此父親從考古所下班以后幾乎必去沈先生處,有的周日下午也會帶上我一起。沈先生的房間極小,門口左手一個取暖火爐就到了西墻。順著西墻是一面墻的簡易書柜,一直高到房頂。我猜那是父親幫他搭的。最里面的書柜緊挨著床腳,床橫放在北墻下,一半是書,一半睡人。床頭頂著東墻,沒有床頭柜,只有一張小書桌。書桌左側挨著床,右側有一把椅子,上面橫摞起老高的書。再然后,就是臉盆架和門背后放雜物的小書架。桌前的墻上,貼滿了大小長短不一的紙條。正如黃永玉先生描繪的那樣,“從文表叔滿屋滿床的畫冊書本,并以大字報的形式把參考用的紙條條和畫頁都粘在墻上”。有一次父親回家說,沈先生今天熱飯時把小書架上的一個攥成疙瘩的肥皂頭當成土豆了,切了片,放到湯里,想煮煮吃。我就想那爐子上一個小鍋正在冒泡泡,很是開心。

1972年4月馬王堆漢墓開始發掘,我父親作為考古所派出人員,參與和實際主持了現場發掘工作。1973年11月,父親第三次遠赴長沙。同年12月24日,沈從文先生就是在這個小書桌上給當時并不是同一個單位,正好42歲的王?寫這封信的。這篇濯濯細雨般的文字,流露出對文物研究、歷史展覽、古為今用(當時還沒有文化創意和博物館展覽衍生品這樣的詞匯)等方面無盡的傾訴、暢想,種種無奈、希望、囑托有如意識流般奔涌交匯。字里行間令人感受到:先生的目標如山高聳,山路艱行;先生的胸懷如阜廣闊,坦蕩深遠;先生的學識如川浩瀚,沛然綿延;而先生對王?的感情又如岸如埠,需要停靠托付。我想這封16頁長信,對家父王?后來放棄考古所的工作,調入中國古代服飾研究室有著決定性的影響。

在第16頁的背面又附一段文字:

在一尺半見方搞了一大堆材料。亂的夠嗆。這信寫了一星期,還以為早發出去了。直到過年清理桌上才發現還擱在別的稿件下。真對不起。

弟從文卅

可見沈先生當時在“窄而霉書齋”的艱苦,也令我終于明白為何此信珍藏在父親書桌里卻沒有信封的原因:原來在父親于當年12月30日回京時,此信很有可能尚未寄出,是在新年二人見面時當面遞到手中的。

近年整理王?父親書桌時發現此信。由于這篇信箋是沈從文先生當年用毛筆以行草書撰寫的,我很難全文識讀。為了讀懂信的內容,特邀原北京石刻藝術博物館書法造詣精深的同事于連成先生通篇釋文。于先生欣然受邀,按原件格式和篇幅規矩工整地謄寫了文字。他交稿時一再叮囑此信不可等閑視之,并表達對先賢的敬重。我萬分感激。今冬,沈從文先生120歲生辰臨近,而父親王?離開我們也已經有25年。受《收藏家》特別邀請,筆者著文介紹此信,以表對曾經呵護在我身邊的親人的無盡思念。寫至此處,那年冬日里一個穿著中式棉襖、提著飯籃、在胡同里行走的身影,另一個騎著自行車往返在我家與東堂子胡同的身影都清晰而來,并且說:“毛猩猩2,你要好好的。”

1這段文字根據王?的回憶錄音整理。

2毛猩猩是沈從文給本文作者王丹小時候起的外號。

(責任編輯:郭彤)