社區應急的制度-結構因素與韌性能力建設

〔摘要〕突發公共事件以社區為本的應急方式日益成為社會共識,根本上是要建設具有強大應急能力的韌性社區,但是影響社區應急方式及其功能效應的因素有很多,歸納起來不外乎兩類(制度—結構):社區外部的政體結構和制度文化因素;社區內部結構因素及其應急功能的差異。有效應對突發災難,關鍵在于通過積極有效的社區營造等方式,將客觀因素轉化為應急動力,從而基于社會系統(要素)、應急管理環節(過程)理論等,構建科學合理的韌性社區應急管理體系和應急能力體系,包括有效的應急運行機制建設。

〔關鍵詞〕社區為本;韌性社區;應急能力;制度-結構;要素-過程;社會系統論

〔中圖分類號〕D638 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕2095-8048-(2022)02-0108-10

一、問題的提出與分析視角:社區為本何以應急

社區是社會的細胞,是人們棲身生活或工作的場所和安全港灣,是一種具體的社會系統,也是政府與社會關系中的一種具體要素,即社會領域的社區,但它又鏈接政府與社會之間的關系。社區安全是社會和諧穩定、國家長治久安的基礎之一。多少年來,突發性重大災難的應急管理和處置,都離不開社區的話題。

(一)社區為本作為一種應急方式

社區為本作為社會應急方法由來已久。最初是20世紀二三十年代用在罪犯社區矯正(矯正社會工作)領域〔1〕;后來在家庭照護、社區醫院、社區扶貧等領域推廣〔2〕,針對的都是保護社會弱勢群體。到了七十年代,人們覺得傳統的以政府為主的減災應急方法效果不明顯,因而那些常常遭遇熱浪(如孟加拉)、颶風(如美國)等困擾的國家,開始借鑒推行“以社區為基礎的災害風險管理”(Community-based Disaster Risk Management,CBDRM)方法〔3〕,實施效果十分明顯,從而形成國際經驗得以推廣。其基本原理和做法就是:針對人類在災害面前十分脆弱的特性(社會脆弱性,social vulnerability),逐步構建起以人類聚居為主的社區為基礎的減災方式,讓社區居民集體行動起來,形成減災抗災的共識價值觀,加強社區內外合作、政社合作,注重減災和備災環節,強化風險預判、教培科普和應急演練(社區軟實力建設)〔4〕,高度關注脆弱人群,將社區減災納入整體社區發展的重要議程,從而提升社區整體應急能力〔5〕。比如,中國香港紅十字會近年在大陸逐步推廣“博愛家園——社區為本減災項目”,效果十分明顯;又如,中國2020年新冠肺炎疫情應急防控中,全國400多萬名社區工作者在全國65萬個城鄉社區日夜值守。〔6〕

不同社區的具體應急方式會有很多,比如有人分析歸納了不同國家的社區救災和重建的幾種模式:美國災后法人開發模式、日本協商式重建模式、中國社會—經濟—文化的三位一體重建模式以及中國臺灣地區關懷式營造永續發展模式等。〔7〕但從應對突發性災難的社區動員方式看,中國大陸本土實踐基本呈現兩種典型方式:一個是所謂就地為營的社區應急,典型的如2003年非典疫情防控、2020-2022年新冠肺炎疫情防控;一個是社區臨時整體性遷徙安置應急,典型的如2003年重慶開縣井噴事故導致4個鄉鎮6萬多災民緊急疏散轉移,2021年1月石家莊市某鎮12個村莊2萬多村民因新冠肺炎疫情被轉到異地集中隔離觀察。

(二)韌性社區應急能力分析視角

很顯然,上述多種應急模式、兩種動員方式是否取得應急最佳效果,取決于社區應急能力及其影響因素。其因素既涉及一個國家的政體、政策和施政方式,也涉及社區內部的成員構成、內部關系等。歸納起來看,即涉及社區外部的政體等制度性影響因素和內部結構性能力因素,簡化為“制度—結構”的分析視角和框架。內外因素相互作用,從而形成社區應急合力(社區應急能力)。

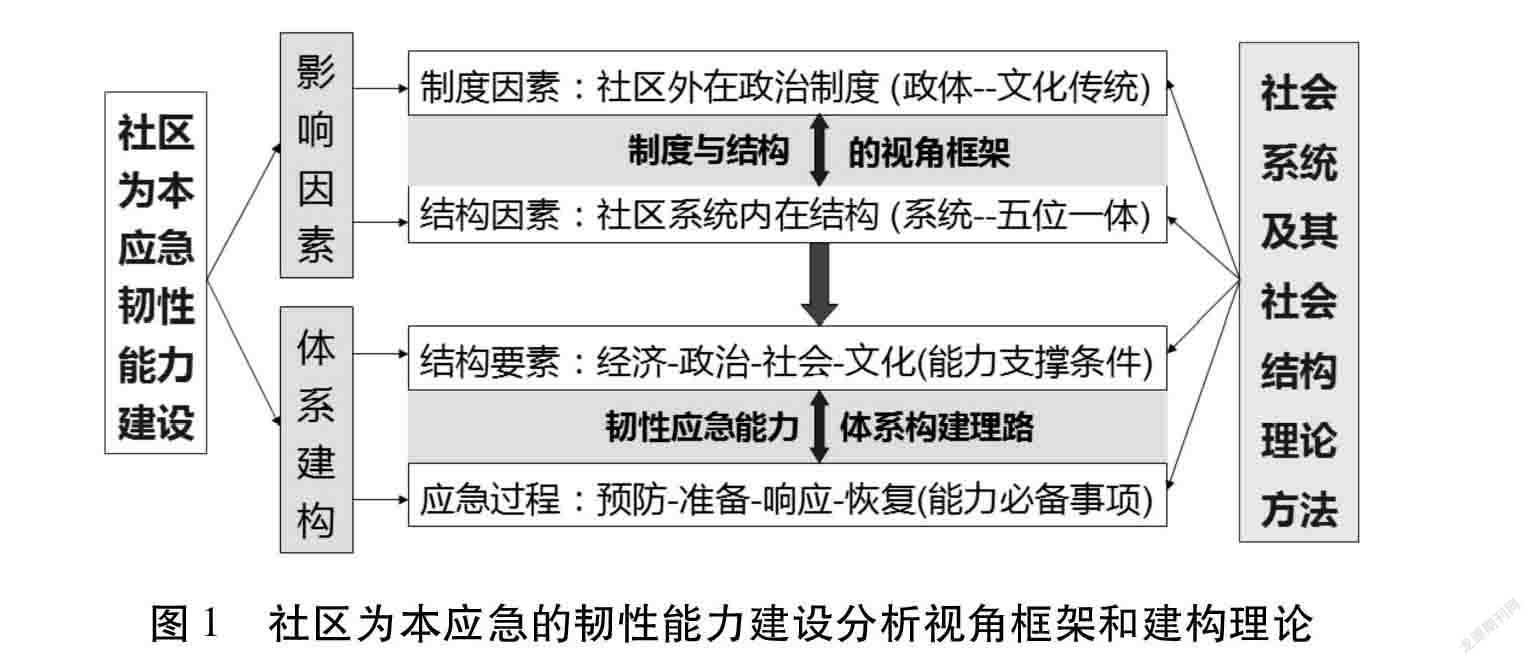

從諸多研究文獻看,社區應急能力即社區韌性能力(后文解釋),或稱為韌性社區的應急能力。為此,有人認為,社區應急實踐和研究,已經走了一條“安全社區—減災社區—韌性社區”之路〔8〕。實際上,這是社區安全與應急的三種形態,可分別稱為“安全型社區”“減災型社區”“韌性型社區”,實質表現為韌性社區的應急能力建設。而關于這一能力建設,學界也有不同學科理論的研究。我們立足于(社會學)帕森斯意義的社會系統(結構功能主義)理論〔9〕(或中國特色社會主義現代化五位一體布局理論),結合應急管理環節(預防-準備-效應-恢復)理論等〔10〕,從而基于上述“制度—結構”的分析視角和框架,構建一種“結構要素—應急過程”的能力體系分析理路進行探索(如圖1)。

二、韌性社區基本特征與影響應急能力的因素

社區為本的應急方式根本在于社區具有韌性;韌性是一種應急能力,必然受制于社區內外因素的影響。

(一)韌性社區基本特征及應急能力的新概括

關于韌性社區的內涵,國內有學者給出了一個比較科學的評價標準和界定:韌性社區就是以社區共同行動為基礎,能鏈接內外資源、有效抵御災害與風險,并從有害影響中恢復,保持可持續發展的能動社區;它包括物理層面的“抗逆力”、社會生態層面的“恢復力”和社區成員的“自治力”三重指向。〔11〕相比較而言,韌性社區的概念,比起前述的安全社區、減災社區來講,更具有概括力和綜合性:它不僅僅強調安全預防或減災預防,且包括應急準備、應急響應、善后恢復等環節和過程。〔12〕結合國內外研究文獻,我們可以綜合性地從人員、物質、環境、管理、文化五個層面①(涉及管理學〔13〕、安全科學〔14〕、公共安全科技〔15〕),對韌性社區的基本特征及其應急能力做出新的具體的歸納。

1.經濟物質層:韌性社區應具“適恰性”基礎。任何一個或一類現代社區,都應該有足夠的抗災基金和物資保障;社區的建筑物(如抗震級別)、應急設備設施、醫護資源、裝備技術等足以滿足抗逆應災的科學標準。這些資源不能不備,但也不能過度浪費,即適度恰好為要。這些方面國內很多社區未必達到要求。

2.社群成員層:韌性社區應具“能動性”行為。作為韌性社區的成員和人群,都應該具有個人或集體行動的主動性、能動性,而不是過去的被動應急的局面,不是過去伸手面向政府或社會組織的“等靠要”的應急行動。這就包括社區內部成員和不同階層群體主動了解、辨識和掌握社區風險點、基本處置技能(如滅火器使用、逃生路線、救生技能等);災難來襲,要主動溝通,果斷響應,互幫互救;主動參與社區恢復重建工作。

3.組織管理層:韌性社區應具“通變性”能力。所謂通變性,就是社區組織、社區管理在合理限度內有一定靈活性。應對突發事件,既有預案在先,有一定的剛性,但突發事件往往非常規、不確定,因而需要組織指揮、管理協同的通變性,這是社區應急能力的內在要求。社區各類組織、應急管理層調配內部資源、鏈接外部資源,均應依循這種通變邏輯,靈活掌握和把控。

4.文化氛圍層:韌性社區應具“共識性”理念。社區安全應急共識是第一位的。共識是社區的一種理念,一種歸屬感和主人翁意識的展現。沒有共識,大難來時各自飛,既不能全保,也無法自保。共識理念表現在社區成員的行動上就是齊心協力去掌握技能、加強演練、做好準備、隨機應急、加強溝通、災后重建家園。這也是一種應急文化氛圍。〔16〕

5.生態環境層:韌性社區應具“復原性”應力。作為韌性社區,是可持續發展的社區;可持續發展體現在災后具有復原力,社區不因災變沉淪和解體。這種復原性主要體現在社區整體生態和環境層面,包括自然生態環境和社會生態環境(生活樣態)。這是韌性社區的重要特點。

①這五要素實際上涉及:法約爾管理職能“五要素”(計劃、組織、指揮、控制、協調),以及目前安全科學所講的“四要素”(人—機器—環境—管理)、國內公共安全科技界所講的“三要素”(技術—管理—文化),也與社會學的(帕森斯意義)社會系統的“四位一體”(經濟—政治—社會—文化)或者中國特色社會主義現代化“五位一體”總體布局(經濟—政治—社會—文化—生態)基本接近。

(二)影響韌性社區應急能力的外在制度因素

在現代社會,社區均鑲嵌于國家,其應急韌性能力建設和應急效應必然受制于國家政體、政策及其施政方式(政治文化)的影響。國家政體和結構形式作為一種政治制度,源于各國不同的政治歷史及理念文化,從而進一步決定其執政方式和治理方式;不同執政方式、治理方式對突發性災變事件的應急效果明顯不同。這也是應急社會學不可無視的議題。〔17〕

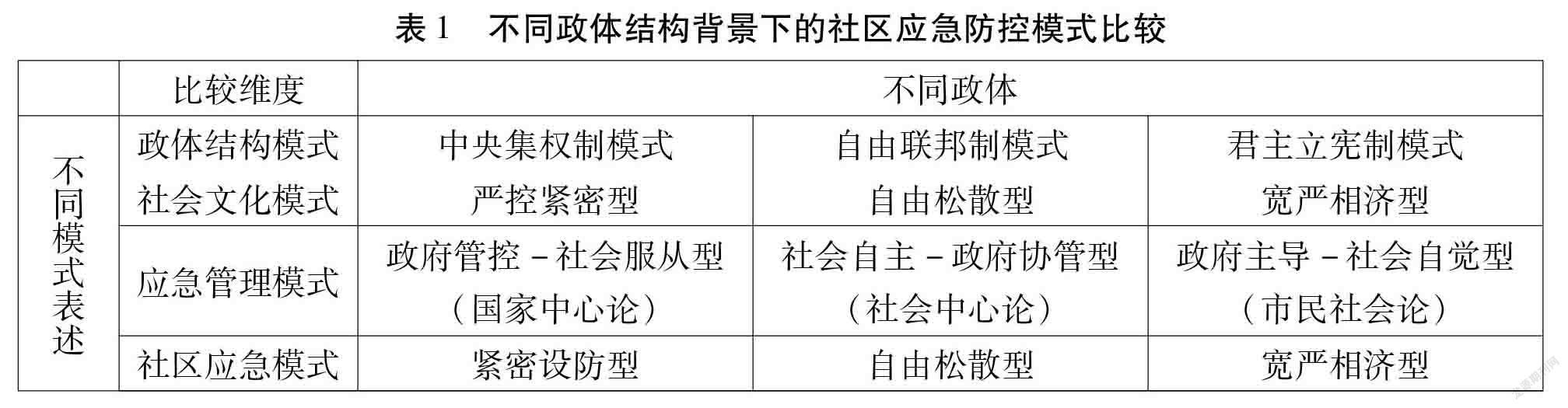

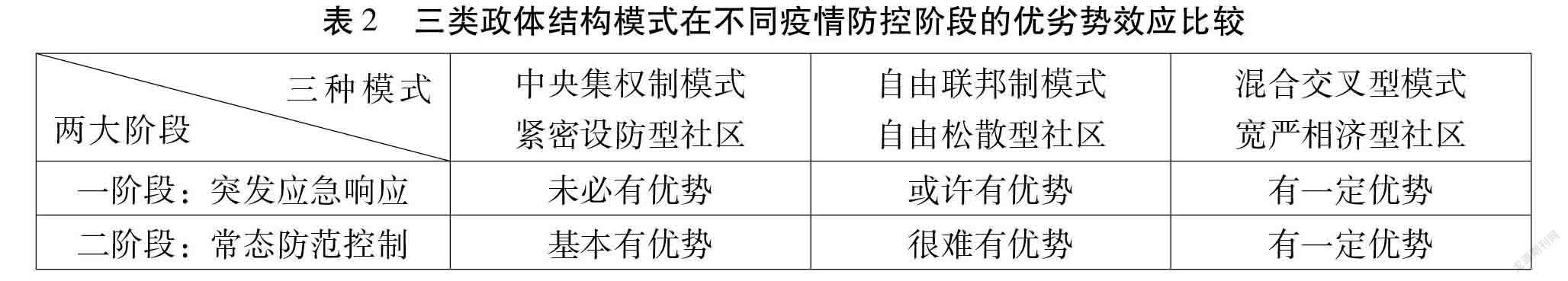

1. 不同政體的社區應急模式(理念型)比較。如果按照政治學所指的國家結構形式,國家可以劃分為單一制國家與聯邦制國家,以及他們之間的變體。〔18〕如果按照政體特征劃分,政權組織形式可分為中央集權政體與自由聯邦政體,以及介于兩者之間的混合政體。社會學者通常將之分為“國家中心主義”“社會中心主義”〔19〕,以及介于兩者之間的“市民社會主義”(政社合作)〔20〕。藉此,我們可以將應急管理模式分為三類:國家中心論意義的政府管控—社會服從型應急、市民社會論意義的政府主導—社會自覺型應急、社會中心論意義的社會自主—政府協管型應急。國外有社會學者劃分出“緊密型社會”與“松散型社會”兩種方式。〔21〕其實,還應該加上第三種方式,即“混合型社會”模式。由此可得,上述三類不同社會模式和政治模式可以分別劃分為三種理念型的社區應急模式(如表1):一是中央集權制政體背景下,政府管控—社會服從的緊密設防型社區應急模式,如中國、俄羅斯、朝鮮;二是自由聯邦政體結構背景下,社會自主—政府協管的自由松散型社區應急模式,如美國、英國、西班牙;三是混合型政體結構背景下,政府主導—社會自覺型的寬嚴相濟型社區應急模式,如日本、韓國、德國。

2.不同階段的社區應急效應(理念型)比較。我們可以基于近年新冠肺炎疫情來襲的不同階段,對不同應急模式的效應進行理念上的對比。這里,我們主要從疫情應急防控的兩大階段(突發事件響應階段與事后常態防范階段)來比較三類應急模式下社區采取不同應急防控方式的優劣。表2顯示,在事件突發時(第一階段),緊密設防型社區應急防控未必有優勢,因為它決策信息流動比較慢、程序比較復雜,災害信息自下而上但應急決策自上而下,很可能失去最佳應急防控“窗口期”,從而使得災情進一步擴大;但自由松散型社區在決策時,信息反應會比較快,而能不能采取果斷措施,還有賴于社區最高層能否下決心封閉設防,因而或許有優勢;寬嚴相濟型社區決策和防控帶有選擇性和居民的自覺性,有一定的應急優勢。但在常態防控時(第二階段),集權制下的緊密設防性社區,對于疫情防控明顯有優勢,防守相對嚴密;而自由松散型社區則相反,居民可能會以人權自由為據,不愿意配合社區管理(政府施政),社區(包括政府)也基本難以強行采取措施,所以談不上應急優勢,災難后果難免擴大;寬嚴相濟型社區介于前二者中間,社區(包括政府)的防控手段與居民自覺大體平衡,權利平等,應急效果一般。

(三)影響韌性社區應急能力的內在結構因素

社區為本的應急管理,本質上取決于社區結構的“韌性”。社區(內部)結構,以及社區與外部制度因素所構成的治理關系,對應急效應產生很大影響。所謂社區結構,一般是其組成要素之間相互聯系相互作用所形成的相對穩定的關系及其格局。有學者認為,一個社區內部往往有五類結構:人口結構、經濟結構、政治結構、文化結構和區位結構。〔22〕其實,借助帕森斯的社會系統論〔23〕,或者中國特色社會主義現代化“五位一體”布局來看,社區結構可分為社區經濟結構、社區政治結構、社區社群結構、社區文化結構、社區生態結構。社會學認為,結構決定功能,因而不同的社區結構具有不同的應急功能和效應。

1.社區經濟結構及應急功能。對于工作單位社區來說,其內在的經濟結構相當明顯,比如當前中國一個公立高校(社區)內部,就有主體性的國有經濟(如教育經費)、輔助性的民營經濟(如后勤外包)和合資經濟(如校辦企業)等。在一些居民生活社區內部,也同樣有內在的各類小微企業(樓堂館所、南雜百貨等),包括社區集體出資的集體經濟、引入的個體經濟等。它們之間構成一種關系結構,是應對突發事件的經濟基礎,這在一些應急防控中已經看到他們伸手解囊。除此之外,社區內部成員因為不同的就業崗位(職務高低)、收入獲得多寡、消費水平高低,對啟動應急預案、開展緊急行動的心態和行為是不一樣的。

2.社區政治結構及應急功能。對于工作單位社區來說,必須具備一定的政治結構來推進事業(業務)發展,包括內部的價值理念、組織目標、部門設置、崗位設置、管理制度、人員配置、資源配置、主業副業、任務安排、法規要求、民主氛圍等,以及社區外部黨的領導和要求,都內在地構成一個嚴密的既分工又協調的責任體系。對于居民生活社區來說,盡管不如工作單位社區那么嚴格緊密,但仍然存在著一種松散的政治結構。在中國,目前居民社區一般包括基層黨組織、街道辦事處(鄉鎮政府)、居民委員會(村民委員會)、家庭及其居民、業主委員會、聘任的物業管理公司、其他社會組織與企業等及其負責人(家長),以及社區內部的規章制度、組織原則、國家法律法規、民主議事規則和程序、民心向背等。這類結構其實就是社區應急管理和安全治理結構的核心(后面繪圖說明),其應對突發事件具有規劃、組織、指揮、協調、控制等強大的應急管理功能。

3.社區社群結構及應急功能。社區是由不同人群構成的社區。同一人群可以在不同群體里擔任相應的社會角色。從人口的一般構成看,包括社區內部男女性別結構、年齡結構、素質(文化與體質)結構。女性比重、老人或兒童比重偏高,或文化素質或體質偏低,都不利于快速應急啟動和響應。從就業(崗位)、組織結構看,有各種行業從業者、各種崗位(管理崗位與被管理崗位)角色者,對應急具有不同的功能作用。通常認為,工業制造行業從業者的應急意識和行動能力較強,管理者的應急組織和指揮協調能力較強。工作單位社區內部部門之間、居民生活社區各類組織之間的結構關系也影響應急效率,平時來往密切、關系融洽、互動協調,一般有利于應急快速啟動、人財物合理調配、組織指揮比較協同,應急能力強、應急效率高。從收入分配、消費和階層結構看,社區內部人群明顯分層,有貧富差距、職務高低之別等。一般來說,社會中等收入階層成員較多的社區,在應急理念和安全意識、安全維權與應急響應等方面具有較好的表現。

4.社區文化結構及應急功能。一般來說,社區文化結構包括兩大方面:一方面是體現整個社區文化樣態的結構,包括社區本身的價值理念(單位負責目標)、社區歸屬感和共識、日常的社區信仰、日常的文娛活動與安全應急教育活動等。一般來說,社區目標價值明確、社區歸屬感強、日常活動參與度高,人際關系融洽,對于應急時具有很好的協調度和快速應對率;相反,勾心斗角、反目成仇、見利忘義的人際文化,非常不利于應急組織和協調,常常貽誤戰機。另一方面是所有社區尤其居民社區的人群文化層次多樣,一般會呈現富貴人群文化層次、中等收入人群文化層次、底層人群文化層次幾大類。相對而言,中等收入人群文化層次人口多的社區,對應急有利。因為他們成員比較穩定,安全預防和應急意識非常強;因為他們來源于社會底層,深知冷暖榮辱,因而沒有富貴人群那種倦怠的習氣;因為他們還有向上的社會希望,所以也不如底層安全應急意識較弱和生活麻木的狀態。此外,現代社區智慧技能文化對社區應急的影響非常大,因而智慧文化結構成為應急實踐的“重頭戲”,也主要由中青年中等收入階層來承擔。

5.社區生態結構及應急功能。從自然生態環境來講,一個社區面臨內外兩種生態樣式。從與外部關系的生態來講,就是社區所處的生態區位。順風順水的社區,遭遇自然災害侵蝕和肆虐的幾率較低;即便災難來襲,也容易抗災救災。這就涉及建筑環境學、生態區位學,以及社會性的“鄰避效應”問題。從內部來講,是指社區內部的房屋建筑、人文景觀、固有設備設施(如消防通道或設施、體育設施與娛樂活動場所)等的設計安排理念和區位安置是否科學合理、適度夠用。這對于避免社區集體性受災(如水食中毒、病毒感染)和應急救援的行動便捷性、有效利用度、人員疏散動員性等十分重要,不可小覷。成功的案例如2007年廈門社區居民反對PX項目的“鄰避效應”;失敗的案例如2015年“8·12”天津港事故導致工業區與周邊社區受損。

三、韌性社區應急能力體系建設主要路徑分析

如果說,外在制度與內在結構因素對于社區應急韌性能力建設是一種客觀存在,那么如何構建應急韌性能力體系則是一種主觀努力。通過主觀努力,因勢利導將客觀因素轉化為社區應急動力、構建韌性社區應急能力體系,一般有兩條主要路徑:一是構建科學合理的社區應急管理體系,一是通過積極有效的社區營造強化其應急韌性能力。

(一)構建科學合理的韌性社區應急管理體系

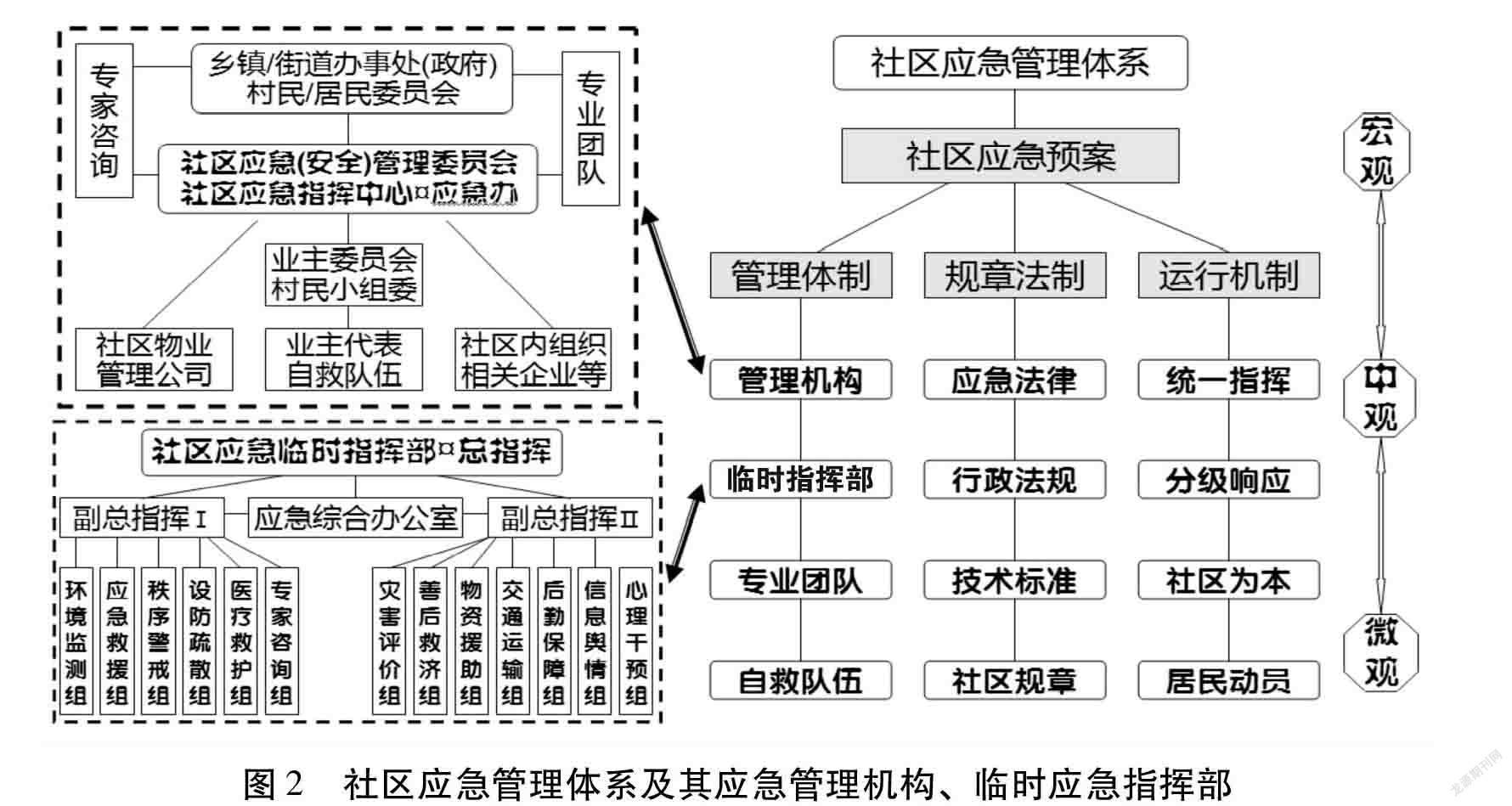

韌性社區建設的核心內容是應急管理體系建設,但目前很多社區在這一方面并不完善。社區應急管理體系與國家應急管理體系大同小異,同樣涉及核心部分的“一案三制”(預案+體制、法制、機制),只是內在構成有所不同(具體如圖2)。

1.基于“一案三制”的應急管理結構。圖2右邊為社區應急管理體系。這一“體系”包括所謂預案和體制、機制、法制。應急預案一般包含下面的“三制”內容,是社區應急的總體性指導方案。應急管理體制包括:社區應急管理機構(如圖2左邊)、臨時指揮部(如圖2左邊)、專業團隊、社區自救隊伍;應急規章法制包括:國家應急法律、部門或地方行政法規、應急技術標準以及社區自有的規章制度和規則;這里的運行機制是原則性的,一般包括:統一指揮(社區應急指揮中心/指揮部)、分級響應(社區內外分級)、社區為本(全國或地方指屬地為主)、社區居民動員。需要說明的是,社區應急管理體系的宏觀層面一般對應國家或地方政府而言的;中觀層面一般指社區整體而言的;微觀層面一般是對應社區內部各個部分、各個家庭或居民而言的。

2.政社互動的常設應急管理機構。圖2左邊上面為社區應急管理機構。主要包括:直接主管的政府層面,即鄉鎮黨政機構及其領導、街道辦事處黨政機構及其領導對社區應急事務和應急管理直接指導和領導;社區應急(安全)管理委員會(應急指揮中心/應急辦公室)是核心樞紐機構,為社區內部議事性機構,其中的應急辦負責日常管理工作(一般由業主委員會辦公室和物業管理公司相應部門來承擔);業主委員會(村民小組委員會)為實體機構,支撐應急管理委員會工作;社區物業管理公司也是日常安全、應急管理的實體辦事機構,一般受控于業主委員會和應急(安全)管理委員會;業主代表、自救隊伍有固定成員,也有臨時應變加入的成員,一般由業主委員會和應急(安全)管理委員會選配指揮;社區內部各類組織和企業等,實際上也是業主的一員(集合性業主),他們參與應急一般也由應急(安全)管理委員會固定或臨時選配、組織和指揮。

3.臨時應急運行機制及能力主體。包括:(1)社區臨時應急指揮部。指揮部一般設應急綜合辦公室、副總指揮Ⅰ和Ⅱ。副總指揮Ⅰ具有直接指揮應急現場救援的職能,下面包括環境動態監測、應急救援、秩序警戒維護、社區設防或人員疏散、醫療救護、專家咨詢等工作小組;副總指揮Ⅱ為輔助性應急指揮職能,下面包括心理干預、通信和信息輿情、交通運輸、后勤保障、物資供應援助、善后救濟和恢復、災后評價等工作小組。(2)具體應急運行機制。除了上述原則性運行機制,具體運行機制一般包括預測預警機制、應急信息報告程序、應急決策協調機制、應急公眾溝通機制、應急響應級別確定機制、應急處置程序、應急社會動員機制、應急資源征用機制和責任追究機制等內容。(3)社區外部專家咨詢和專業團隊的具體對象。一般包括兩大類:涉及專門應急的,如消防、救援、醫護、警衛等類型;涉及日常社區建設或兼有應急技能的,如社會工作者與志愿者、信息技術、傳媒、規劃、文體等類型。有的日常參與社區事務,有的為應急時參與進來。應急參與時一般分解到各個應急小組,具有參與性、指導性、協助性作用。

(二)以積極社區營造強化韌性社區應急能力

1.社區營造的內涵及其應急功能意蘊。從中國知網(CNKI)中英文“主題”檢索看,最早1905年有英文文獻談到跨語言課程的學習型社區建設時提到“社區營造”(Community Revitalization)的問題〔24〕;1955年,聯合國發布《通過社區發展促進社會進步》的報告,將“社區發展”作為一種理念引入各國實踐行動;但社區營造實踐源于20世紀60年代日本的“造町運動”。〔25〕社區營造由此成為比社區參與、社區服務、社區規劃乃至社區發展更具包容性的概念,從而作為各國人們營建物質和精神“生命共同體”的行動理念得以流行〔26〕,對韌性社區建設具有極強的促進作用。

根據相關文獻的解釋〔27〕,我們認為,社區營造是指生活或工作在同一地理范圍內的成員,持續以集體行動來處理其共同面對的社區議題和問題,以創造共同的生活福祉,并使居民之間、居民與社區環境之間建立緊密的良性互動,從而實現社區及其成員自我組織、自我治理和自我進步的社會過程。歸納起來,即是共同地域、共同意識、共同行動、共同治理、共同福祉、共同進步的生命共同體(七個“共同”)。其具體過程就是:整合“人、文、地、景、產”五類社區發展要素,營造社區共同意識、社區交往能力、社區組織能力、社區責任感等。〔28〕

對于社區應急管理和應急服務而言,社區營造是一個外延很大的概念,不僅僅指涉應急事務,更包括日常社區生活或工作的服務和常態問題的解決;社區為本的應急實踐,必然是社區營造的一個重要實踐內容。社區營造指導社區應急,社區應急豐富和促進社區營造的經驗發展;兩者同主體、同性質、同心力、同方向、同過程、同方式、同目的。

2.社區營造實踐中韌性社區應急能力體系的內涵。美國國土安全部(聯邦應急管理局)曾提出應急管理有32項核心能力。〔29〕國內有關社區應急能力建設研究近10年較多〔30〕,有的指標體系自成一體〔31〕,有的基于個案分析〔32〕,綜合性的比較少。這里我們在社區營造背景下,借助社會系統論和應急管理環節理論,對其能力體系內涵進行分析。

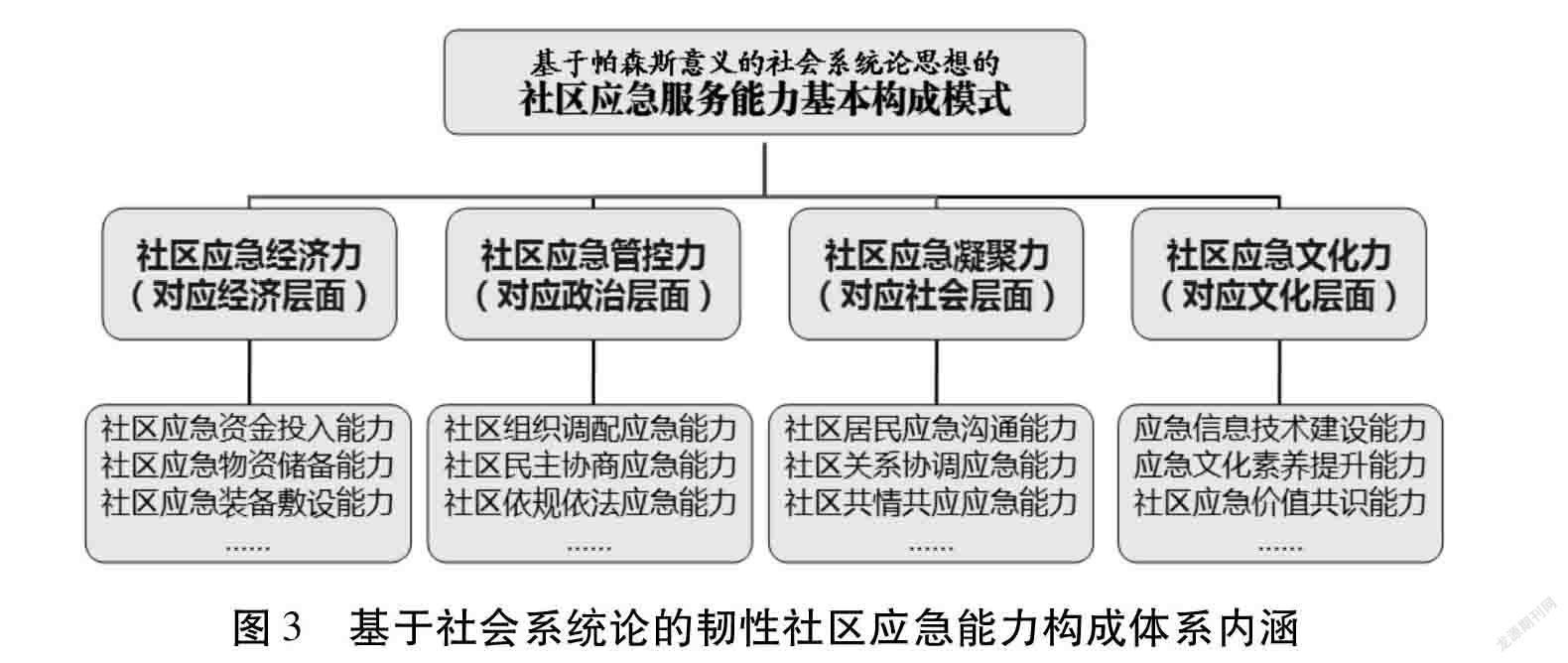

(1)基于社會系統論的韌性社區應急能力構成體系。如果單從帕森斯意義的社會系統論角度來看社區應急能力體系,我們可以繪制成圖3來觀察:社區應急能力包括經濟力、管控力、凝聚力、文化力,分別對應不同的功能(“功能”表示事物本身存在的一種作用性能;“能力”則是展現事物的現實功效力量)。一是社區應急經濟力,主要表達社區的適應能力(適應社區能夠開展應急的能力),包括社區應急資金投入能力、物資儲備能力、技術裝備尤其現代信息化裝備敷設能力等。二是社區應急管控力,主要是指社區在人財物的組織調配方面、民主協調協商應急方面、依法依規應急管理方面的能力等,從而達到應急救援的目的。三是社區應急凝聚力,主要是指社區在應急事務方面是否能夠友好溝通、協調關系、凝聚人心、產生共情、齊心協力干好各類應急事務,是展現應急成效的重要舉措。四是社區應急文化力,其實就是社區應急理念和精神維系力,包括居民應急文化素養和應急意識、信息文化技術完善、應急價值共識等。這四個方面也是社區營造實踐的內涵和對社區應急能力的營造。

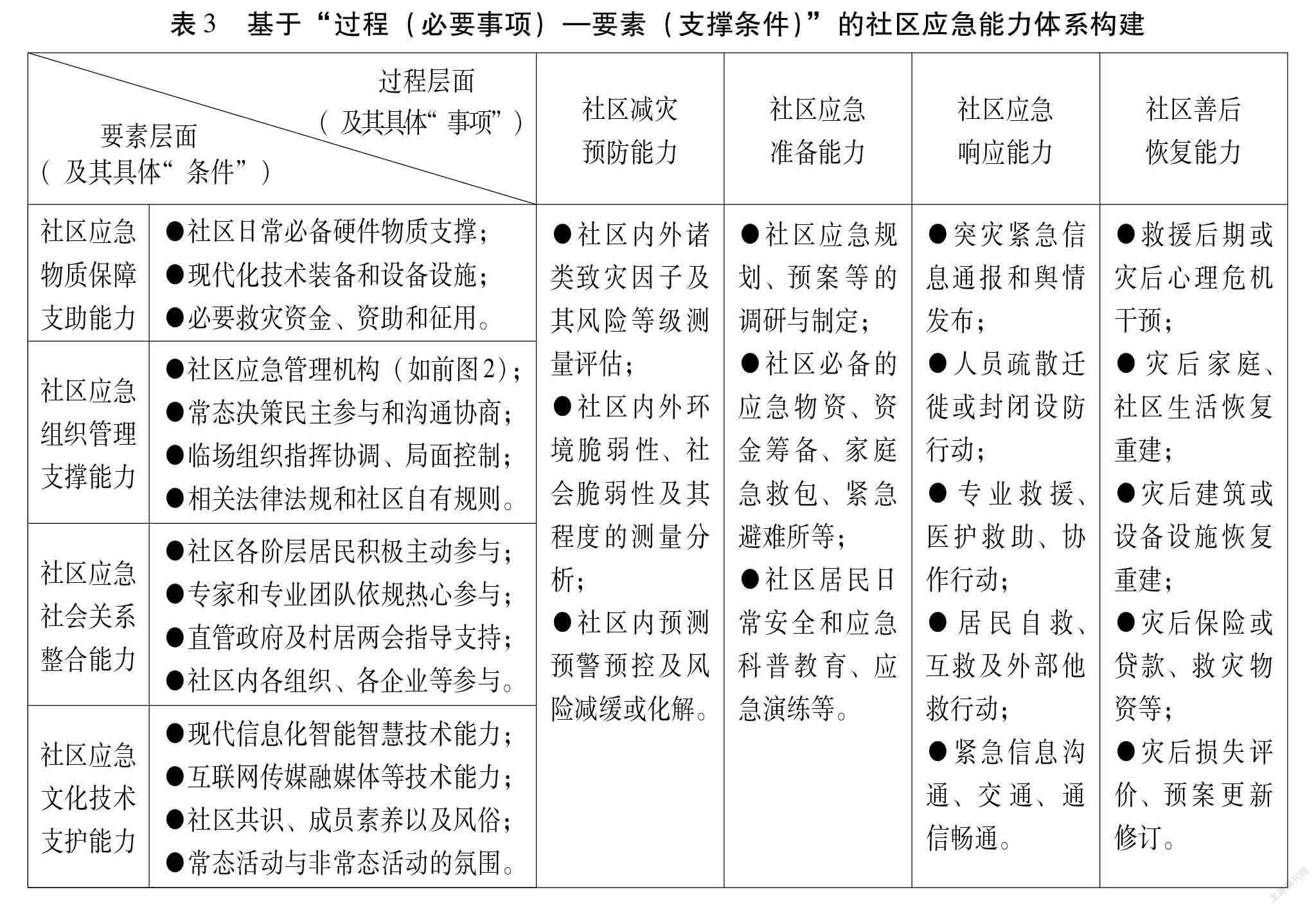

(2)基于要素—過程的韌性社區應急能力體系內涵。上述關于韌性社區應急能力的要素或功能分析,仍然顯得比較單一、空疏。這里,我們結合前述的安全科學、應急管理過程、公共安全保障體系、社會系統、管理職能等要素的劃分和應急管理過程,以應急要素為“經”構成社區應急能力的具體“支撐條件”,以應急過程為“緯”構成社區應急能力的具體“必要事項”,繪制成復合性的“社區應急要素—應急管理過程”能力段矩陣表(如表3)。其中,

應急過程(必要事項)涉及減災預防能力、應急準備能力、應急響應能力、善后恢復能力四類,與應急要素(支撐條件)涉及的物質保障支助能力、組織管理支撐能力、社會關系整合能力、文化技術支護能力四類相互交叉。這樣可以避免單一視角(或應急過程或應急要素)的能力分類。

表3中提及的致災因子和風險涉及四大塊:自然災害、事故災難、公共衛生、社會安全。一般來說,社區面臨的自然災害有來自內部的,也有外部的,更多的是后者,如地震、洪水、旱災、颶風(臺風)、雪災、霜凍、海嘯等;社區面臨的事故災難包括內部房屋建筑和路面大面積坍塌、大型活動人群擁擠踩踏、生產事故、電路障礙、火災、家居燃氣煤氣爆炸、水管爆裂、交通事故、大面積停電等;公共衛生風險主要包括內外部流行病(豬瘟、禽流感、鼠疫等)、新發傳染病、食品或水源污染毒化等;社區內社會風險包括外來歹毒和恐怖分子襲擊、內部老人婦幼人身風險、內部群體事件與規模性人際沖突等。

表3中所指風險等級一般分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四級,具體不贅述。

四、結語

社區為本的應急實踐得到社會公認。要使社區應急發揮強大的功效,最根本的是要建設社區應急韌性能力體系。與以往關于影響社區應急能力和成效的因素、應急能力建設路徑不同,上述研究有幾點理論意義和實踐價值:(1)基于社區外在的政體結構及其應急模式、社區內部結構及其運行機制而構建一種“制度—結構”的分析視角和框架;外在宏觀制度對社區內部應急能力建設有很大影響,如黨建引領、政府管控體制對社區應急動員方式和運行機制的影響。(2)重點在于社區系統內部的經濟、管理、社群、文化和生態結構對韌性社區應急能力建設的影響,這是韌性社區應急能力建設的基礎。(3)基于社會系統論(要素)和應急管理環節論(過程)的維度,通過社區營造實踐,構建科學合理的韌性社區應急管理體系和應急能力體系,從而有效指導社區應急實踐。

〔參考文獻〕

〔1〕Amaliah Aminah Pratiwi Tahir,etal.,Inmates Guidance System in Realize the Community-based Correction〔J〕.International Journal of Advanced Research.1931,Vol.2016(10).

〔2〕 Minkoff A.B.,A community-based home care program〔J〕.Nursing Outlook.1954,Vol.(2)10,pp.516-518.

〔3〕Freedman A M.,etal,A Model Continuum for a Community-Based Program for the Prevention and Treatment of Narcotic Addiction〔J〕.American Journal of public health and the nation’s health.1964,Vol.54,pp.791-802.

〔4〕何振鋒,王川妹.社區為基礎的災害風險管理:特點、功能與步驟〔J〕.中國減災,2014,(13).

〔5〕吳越菲,文軍.從社區導向到社區為本:重構災害社會工作服務模式〔J〕.華東師范大學學報(社科版),2016,(6).

〔6〕國務院新聞辦.抗擊新冠肺炎疫情的中國行動〔EB/OL〕.中國政府網,http://www.gov.cn/zhengce/2020-06/07/content_5517737.htm.

〔7〕劉斌志.“5.12”震災后的社區重建:含義、策略及其服務框架〔J〕.城市發展研究,2009,(4).

〔8〕孫德峰,蘇經宇.國內外韌性社區建設研究〔J〕.城市住宅,2020,(5).

〔9〕〔23〕Talcott Parsons.The Social System〔M〕.London: Routledge, 1951/1991:1-44.

〔10〕〔12〕(美)羅伯特·希斯.危機管理〔J〕.王成,等譯.北京:中信出版社,2003:21-23.

〔11〕吳曉林,謝伊云.基于城市公共安全的韌性社區研究〔18〕.天津社會科學,2018(3).

〔13〕〔法〕H·法約爾.工業管理與一般管理〔J〕.周安華,等譯.北京:中國社會科學出版社,1982:46-122.

〔14〕劉潛.安全科學和學科的創立與實踐〔J〕.北京:化學工業出版社,2010:260-263.

〔15〕范維澄,劉奕,翁文國.公共安全科技的“三角形”框架與“4+1”方法學〔J〕.科技導報,2009,(6).

〔16〕顏燁.應急文化內在構成、生成條件與作用機理研究〔J〕.災害學,2021,(4).

〔17〕顏燁.災變場景的社會動員與應急社會學體系構建〔J〕.華北科技學院學報,2020,(3).

〔18〕王浦劬.政治學基礎(第3版)〔M〕.北京:北京大學出版社,2014:198-201.

〔19〕張靜.政治社會學及其主要研究方向〔J〕.社會學研究,1998,(3).

〔20〕何增科.社會大轉型與市民社會理論的復興〔J〕.當代世界與社會主義,1997,(3).

〔21〕Michele Gelfand,etal.Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study〔J〕,Science.2011,Vol. 332(6033),pp. 1100-1104.

〔22〕蔡禾.社區概論〔J〕.北京:高等教育出版社,2005:10-13.

〔24〕Liselott Forsman,Language Across the Curriculum:Building a Learning Community〔J〕,International Journal of Learning and Teaching,1905(7).

〔25〕許晶.社區營造:從空間變革到共同體建構——基于“復園里1號”的實證分析〔J〕.華南理工大學學報(社科版),2020,(6).

〔26〕〔28〕曾旭正.臺灣的社區營造〔M〕. 新北:遠足文化事業股份有限公司,2007:12-19.

〔27〕胡澎.日本“社區營造”論:從“市民參與”到“市民主體”〔J〕.日本學刊,2013,(3).

〔29〕FEMA.Core Capacity Development Sheet〔M〕.Washington D.C.:Department of Homeland Security,2019.

〔30〕陳文濤.基于社區的災害應急能力評價指標體系建構〔J〕.中國管理科學,2007,(10).

〔31〕張海波,童星.應急能力評估的理論框架〔J〕.中國行政管理,2009,(4).

〔32〕李永楓.基層社區應急管理能力提升途徑研究——以成都市錦江區某社區為例〔D〕.中共四川省委黨校,2017.

【責任編輯:朱鳳霞】

黨政研究 2022.2

〔基金項目〕國家社科基金重大項目“社會科學影響公共政策的歷史、機制與中國路徑研究”(21&ZD174);江蘇省社科基金青年項目“江蘇縣級政府權責清單制度運行效能提升路徑研究”(19ZZC002)

〔作者簡介〕

王杰,揚州大學政府治理與公共政策研究中心講師;揚州大學馬克思主義理論博士后流動站研究人員,博士;

張宇,揚州大學政府治理與公共政策研究中心主任,教授,博士生導師,江蘇? 揚州? 225127。