西南地區航空器積冰分布特征分析

藺少龍,鄒永成,應雨辰

(民航西南空管局氣象中心,四川 成都 610202)

飛機積冰是一種非常常見的危害飛行安全的天氣現象,當航空器在存在過冷水液滴或者冰晶和過冷卻水混合的云層中飛行時,航空器的一些外部結構存在發生積冰的風險,較多發生在航空器機體較為突出和迎風的部位,如航空器機頭、風擋玻璃、機翼和兩側發動機等。

飛機積冰不但會嚴重影響航空器的某些部件表面的氣動力性能,如果航空器較長時間出現在嚴重積冰區域,會嚴重損害飛機的動力性能,嚴重時甚至可能導致飛機安全事故的發生。根據美國國家運輸安全委員會在過去30年間的調查統計,整個美國由于航空器發生積冰引起的事故高達803 次。

相關研究表明積冰與地面氣團性質、地面天氣區、鋒面、高空槽、低渦、降水類型、云的類型及其覆蓋率以及雷暴等天氣尺度系統影響相關[1]。在暖鋒和錮囚鋒的下部1000~1500 m 高度積冰的危險性最大,而在冷鋒云系中積冰區可伸展至很高的高度,其積冰強度也隨高度增大,但其水平延展尺度小于暖鋒,所以飛機在穿越冷鋒時發生積冰現象的時間尺度不長[2]。HOBBS 等[3]在對中緯度氣旋的部分中小尺度空間結構特征進行研究時發現,一般垂直運動速度不大,過冷卻水的含量不高的現象較為頻繁地出現在較寬冷鋒雨帶的低層。BERSTEIN 等[1]通過分析對比研究了發生在美國本土的37個航空器積冰天氣個例與具體天氣系統的關系,并分析了積冰相對于天氣系統的地理位置、降水出現的類型、天空中的云量、積冰發生發展的水汽源地以及是否出現閃電、霧、雷達回波等對應現象和天氣尺度動力強迫機制,研究結果發現暖鋒前部250~600 km 范圍的凍雨區及陰天地區是更容易出現積冰的區域。

研究表明,地面觀測到凍雨時,空中就會有過冷大水大液滴[4]。在中國積冰區氣候分布特征研究方面,在大量積冰個例基礎上,通過對發生積冰的云系進行多尺度分不同結構類型進行分析,對AMDAR 航空器觀測中積冰資料應用其中的溫度、濕度和過冷卻水等進行相關統計分析,通過不斷積累分類中國發生積冰的天氣系統,以及對積冰發生時的云量、云狀云高等云系特征在結構上進行多尺度分析,有一些初步的研究結果。

依據多年儲存的歷史氣象資料,并根據不同的積冰強度指數計算航空器積冰在中國的時空分布情況,利用多年氣象資料計算積冰指數在中國的分布情況,大大提升了對中國積冰氣候特征分布的研究進展。雖然目前有部分學者對于西南地區的部分地區如貴陽[5]、綿陽[6]、廣漢[7]等局地積冰天氣個例進行分析研究,但目前對于整個西南地區積冰的分布特征以及話音式航空器報告資料應用較少。因此本文利用西南地區2015—2020年期間出現的航空器積冰空中報告,對其分布特征進行研究,該研究結果可為西南地區航空器積冰預報預警服務業務和西南地區民用航空器管制工作提供參考。

1 數據介紹

所使用數據為2015—2020年話音式航空器報空中報告,其來源于機組人員以話音的通信方式向地面空中交通管制人員傳遞的航空器信息報告,其內容包括具體報告的時間、航空器發生的天氣現象及其強度、報告時的具體位置和高度、航空器具體型號、所屬航空公司及其航班號等信息。近年來,隨著中國航空運輸業不斷發展,目前中國的大部分運營航空公司均采用A330、A320、B737 和B747 等服役時間較短且相關功能配套較為先進的航空器飛行,這些新型飛機在全球各大航空公司廣為應用,久經驗證,其能夠在飛行中遇到危險天氣的抗干擾能力較強,再結合管制部分的及時通報,所收到的話音式航空器報告有較高的可靠性和較低的誤報,精準可靠的航空器報告資料為研究西南地區的航空器積冰現象提供了堅實的數據基礎。

2 航空器積冰分布特征分析

航空器發生積冰的直接影響氣象因素主要有大氣中的溫度、云中的過冷卻水含量以及過冷水液滴的形態和大小。﹣10~﹣2 ℃是最容易發生積冰的溫度區間,其中輕度積冰最容易出現在﹣10~0 ℃之間,中度積冰出現的溫度更低,在﹣12~﹣2 ℃之間,嚴重積冰容易出現得到溫度范圍最低,在﹣10~﹣8 ℃之間[8]。雖然大部分地區航空器發生積冰的溫度范圍基本一致,但對于不同地區的不同高度出現不同嚴重程度積冰的溫度范圍仍有所區別。云中過冷水含量越大,積冰強度也越大,云滴的大小影響積冰的類型和強度,但影響程度比含水量和溫度小[9-10]。云中溫度露點差值越小,相對濕度就越大,越有利于積冰的形成。據統計,飛機積冰一般發生在云中溫度露點差小于7 ℃范圍內,以0~5 ℃發生積冰最多,強積冰多發生在溫度露點差為0~4 ℃范圍內[9]。

云中過冷水的含量越大,發生積冰的強度就越嚴重。云中過冷水含量主要依賴于氣溫,溫度越低,云中的過冷水含量越小,大水滴更易于被機體捕獲。液滴的直徑和水滴大小分布的實際形狀確定了飛機的有效沖并效率。以小水滴為主的云中,高液態水含量只能產生微量或者忽略不計的積冰,而主要由大水滴組成的云中,相對低的液態水含量也可能形成中等以上的積冰[9]。積冰強度的定義通常是指在單位時間內航空器機身表面形成的冰層的厚度[11]。

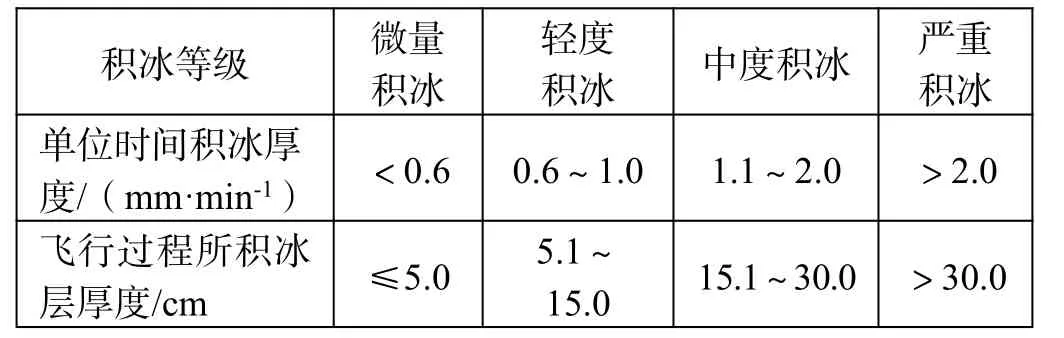

目前,依據積冰對航空器運行的危害程度將積冰分為4 個等級。如表1 所示,即微量積冰、輕度積冰、中度積冰和嚴重積冰。微量積冰和輕度積冰被認為一般不會對飛行器運行造成危害,而中度積冰或嚴重積冰發生時則會對飛行器正常運行造成較大影響和危害。

表1 積冰強度分類

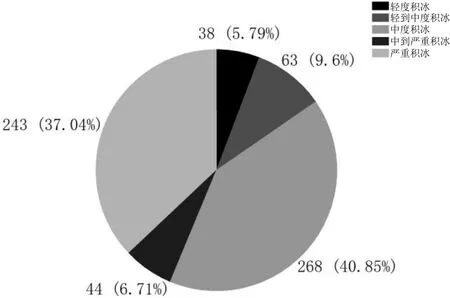

2.1 飛機積冰的強度分布

根據2015—2020年共6年的飛機積冰報告資料,將飛機積冰按強度劃分,如圖1 所示,從圖中可以看出中度飛機積冰的報告數量最多,共268 個,占總數的40.85%;其次是嚴重積冰,共243 個,占總數的37.04%;輕度積冰所占比例最低,僅38 個,占5.79%,其中中度及以上(包括中度積冰、中到嚴重積冰和嚴重積冰)積冰的報告數共有555 個,共占84.60%,因此中國西南地區飛機積冰主要集中在中度及以上強度,同時在相同天氣背景條件下遭遇中度及以上的飛機積冰天氣概率較大。不同的民航機型在飛行階段,對于飛機積冰的強度判別擁有不同的判斷方法,在實際情況下機組也會根據機載積冰探測系統和實際觀察去判斷積冰強度,所以在航空器積冰報告資料中,機載的相關設備和機組報告人員的主觀判斷都會對航空器積冰報告資料的精度和準確程度有所影響,從而導致在部分航空器遭遇較輕程度積冰時未引起機組注意或主觀判斷無需報告從而導致報告資料與實際情況出現一些差異;而在航空器遭遇中度及以上的積冰時,由于其對于航空器的影響和危害較大,所以對于中度及以上強度的積冰報告數據更為全面和詳細。

圖1 不同強度飛機積冰數量及其比例

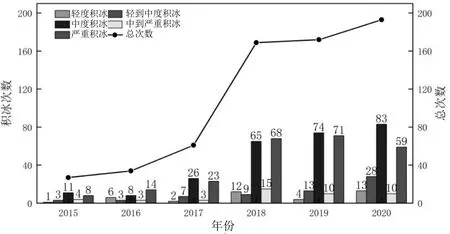

2.2 飛機積冰的時間分布

對西南地區航空器積冰報告資料逐年分強度分析,如圖2 所示,從圖中可以看到總體航空器積冰報告年變化,總數逐年呈增長趨勢,尤其在2017年及其以后的積冰航空器報告頻率明顯多于2015—2016年,這與航空器報告制度的完善和中國航空業發展以及中國機場旅客吞吐量逐年以10%左右的速度遞增密切相關[12]。其中在2015年航空器積冰報告次數最少,共出現了27 次,2020年航空器積冰報告次數呈現出最多的特征共193 次;中度積冰的報告次數在圖2 中呈現逐年增長的趨勢,2016年中度積冰報告次數最少,共8次,2020年中度積冰報告次數最多,共83 次;而嚴重積冰和中到嚴重積冰在時間特征上呈現不同的變化規律,在2015年嚴重積冰和中到嚴重積冰報告次數共為12 次,報告次數最少,2018年嚴重積冰和中到嚴重積冰報告次數共為83 次,報告次數最多;總體來看2015—2020年的積冰航空器報告中,中度積冰和嚴重積冰均為該年度中報告次數較多的積冰類型,中度及以上積冰(包括中度積冰、中到嚴重積冰和嚴重積冰)的報告次數遠遠多于輕度積冰和輕到中度積冰的次數,且中度及以上積冰報告次數呈現逐年增長趨勢。

圖2 西南地區飛機積冰逐年強度變化特征

中國西南地區主要包括四川、重慶、云南、貴州和西藏西南地區,其面積遼闊、地形復雜,涵蓋了高原、山地、盆地、丘陵等多種地形,導致西南地區各季節氣候不一,氣候上涵蓋溫度季風氣候、亞熱帶季風氣候、高原山地氣候等多種氣候類型特征,甚至在不同地區的不同月份都呈現出截然不同的氣候現象,氣候差異巨大,因此對于西南地區航空器積冰報告按照季度、強度進行劃分,如圖3 所示。從圖中可以看出,冬季積冰報告次數最多,共455 次,占總數的69.36%;秋季的積冰報告次數次之,為133 次,占總數的20.27%;夏季的積冰報告次數最少,為15 次,占總數的2.29%;嚴重積冰和中度積冰占總積冰報告數的比例總體在20%~60%之間波動,但中度積冰占總積冰報告數的比例明顯在春、冬季節大于夏、秋季節,而嚴重積冰占總積冰報告次數的比例在夏季顯著高于其他3 個季節,達到了60%;另外在中度和嚴重積冰的比重呈現出不完全一致的變化規律,在夏季積冰報告總次數較少的背景下出現嚴重積冰報告的比例大于出現中度積冰的報告比例,這與夏季出現積冰時多與強對流天氣有關;在其余季節中嚴重積冰占總積冰報告次數的比例略低于中度積冰總積冰報告次數的比例,嚴重和中度的飛機積冰在季節上的分布與總的飛機積冰報告在季度上的分布大體一致。

圖3 西南地區積冰季節強度分布規律

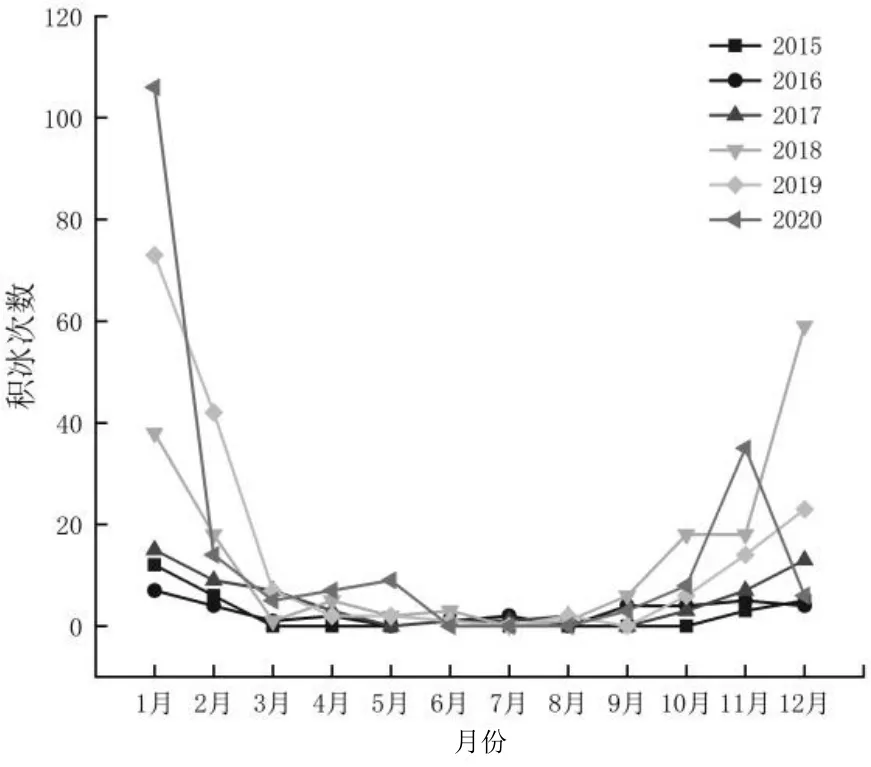

根據2015—2020 共6年的航空器積冰資料,將飛機積冰報告按照年份,逐月進行劃分,如圖4 所示。從圖中可以看出,近6年的積冰報告月份規律基本一致,1、2、11、12 月發生積冰頻率最高,且1 月積冰航空器報告的頻率最高,12 月次之,2 月和11 月相對偏低;在6—9 月間的積冰報告次數相對較少,而6—8月的報告的頻次均在20 次以下;而在2018年4 月和2008年10 月積冰次數出現了較為明顯增長的情況,在2020年12 月出現了積冰報告次數相對較少的情況,這與當年該月份的具體天氣形勢存在密切聯系。

圖4 西南地區航空器積冰逐月分布規律

2.3 飛機積冰的空間分布

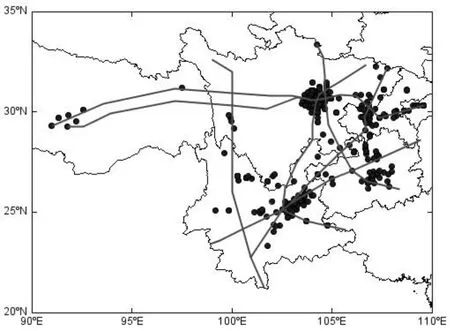

將整理好的飛機積冰報告資料與中國西南地區主要航路疊加在主要西南地區的省界地圖上,如圖5 所示,可以更加直觀地發現航空器積冰報告在西南地區的二維空間分布特征。中國西南地區2015—2020年的飛機積冰報告整體比較集中在四川中東部、重慶中部、云南東北部、貴州中東部和北部等地區,其中大部分航空器積冰報告出現在主要航路附近,另外其他部分積冰多發生在省會城市,如成都、重慶、貴陽、昆明和拉薩附近,表明積冰的航空器報告資料與機場、航路的運行流量存在一定的關聯。但是在不同省會之間,出現積冰報告的頻次有明顯差異,這與西南地區中成都、重慶區域航班流量最多,昆明和貴陽次之,拉薩航班流量最少的特征相關。

圖5 西南地區主要航路與飛機積冰分布圖

3 小結

綜上所述,可以得到以下結論:①中度飛機積冰的報告數量最多,共268 個,占總數的40.85%;嚴重積冰報告數量次之,共243 個,占總數的37.04%;其中中度及以上積冰的報告數共有555 個,共占84.60%,中國西南地區飛機積冰主要集中在中度及以上強度。②航空器積冰報告數量呈現明顯的逐年上升趨勢,中度及以上積冰報告的增長趨勢遠遠高于中度以下積冰報告次數。③2015—2020年中每一年的季節和逐月份變化規律基本一致,冬季積冰報告次數最多,發生積冰頻率最高的月份也集中在1、2、11、12 月,且發生中度及以上強度積冰主要集中在12、1、2 三個冬季月份。④中國西南地區航空器積冰報告與西南地區的主要航路的分布存在密切聯系,航空器積冰現象多發生在航班通行量較大、導航點和航路點較為集中和較為繁忙的航路航線地區,主要集中在四川中東部、重慶中部、云南東北部、貴州中東部和北部等區域。