不同電子受體反硝化除磷的研究進展

程 鵬,卞曉崢,宋博宇,華潔平,黃健平,2*

(1.華北水利水電大學,河南 鄭州 450046;2.河南省水體污染與土壤損害修復工程技術研究中心,河南 鄭州 450043)

反硝化除磷(Denitrifying Phosphorus Removal,DPR)是以反硝化聚磷菌(Denitrifying Phosphate Accumulating Organisms,DPAOs)為主要功能菌群,在厭氧/缺氧環境下,以硝態氮或亞硝態氮為電子受體,以微生物胞內的聚β-羥基丁酸酯(Poly-β-hydroxybutyrate,PHB)為電子供體,同步完成脫氮和除磷。相比于傳統的脫氮除磷,以硝態氮為電子受體的DPR 技術可節約50%的碳源需求、30%的曝氣能耗以及減少50%的污泥產量[1]。以亞硝態氮為電子受體的DPR 可以進一步降低碳源消耗[2],有研究表明,以亞硝態氮為電子受體的亞硝化反硝化除磷可以將DPR 對碳源的需求降低40%[3]。

本文綜合分析兩種電子受體DPR 系統在培養馴化、除磷效率以及微生物群落結構等方面的特點,總結亞硝態氮抑制DPR 的相關研究,并對DPR 工藝的發展前景提出展望。為DPR 工藝的后續研究提供一定的理論依據。

1 兩種電子受體DPR 技術特點

1.1 DPAOs 的培養方式及除磷效率

DPAOs 的培養方式主要有3 類,分別是:一階段法、二階段法和三階段法。一階段法,即直接采用厭氧/缺氧(A/A)或厭氧/缺氧/好氧(A/A/O)交替運行的方式進行培養,同時在缺氧段投加硝態氮或亞硝態氮;二階段法,首先采用厭氧/好氧(A/O)交替運行的方式富集傳統聚磷菌(Phosphate Accumulating Organisms,PAOs),再通過A/A的方式富集DPAOs,在缺氧段投加硝態氮或亞硝態氮,該培養方法的第二階段與一階段培養法相似;三階段法,在兩階段培養法之間增加一個緩沖階段,該緩沖階段根據具體實驗要求有多種形式,常見的有A/A/O 和厭氧/沉淀排水/缺氧兩種形式。

1.1.1 以硝態氮作為電子受體的DPAOs 培養研究

電子受體的不同是PAOs 和DPAOs 的主要區別,目前有關DPAOs 培養馴化的大部分研究都使用硝態氮作為電子受體。劉建廣等[4]采用A/A/O 的一階段法和A/O 加A/A/O 的二階段法分別經過55 天和70 天完成了對DPAOs 的培養,實驗結果表明,兩種培養方式下DPAOs對磷酸根和氮的去除率均達到了97%和95%以上。占茹等[5]采用A/A 一階段式馴化方法經過40 天完成了DPAOs的培養,出水磷酸根和硝態氮均低于1 mg/L。張紅等[6]采用A/O 加A/A/O 的二階段法,經過76 個周期完成了DPAOs 的培養馴化,DPAOs 占PAOs 的比例由29.8%升至85.2%,COD、總氮和總磷的平均去除率分別達到90%、82%和97%。史靜等[7]以污水處理廠氧化溝污泥為種泥,采用A/O 加A/A/O 的二階段法經過100 天成功馴化培養出DPR 污泥,對COD、氨氮和磷的去除率分別為93.5%、76.7%和94.1%。李勇智等[8]采用A/O 和A/A 交替運行的二階段培養法經過50 天完成了DPAOs 的培養馴化,培養完成后DPAOs 占PAOs 的比例由13.3%升至69.4%,除磷效率大于89%。王燃燃等[9]對比了二階段培養法和三階段培養法的馴化時間和對磷的去除效果,其中二階段培養法為A/O 加A/A,三階段培養法在兩個階段之間增加了厭氧/排水/進水/缺氧。結果表明,兩種培養方式對氮和磷的去除效率均能達到90%左右和80%以上,且三階段培養法更快、利用硝酸鹽吸磷的能力更強。李勇智等[10]采用A/O、厭氧/沉淀排水/缺氧、A/A/O 的三階段培養法對DPAOs 進行培養馴化,歷時100 個周期。最終DPAOs 占PAOs 的比例由15%升至73%,出水磷濃度低于1 mg/L。黃靚等[11]采用A/O、A/A/O、A/A 的三階段培養法,經過288 個周期的培養DPAOs 占PAOs 的比例升至84.5%。

綜上,以硝態氮為電子受體時,3 種培養方法均可以成功培養DPAOs。其中,二階段培養法是研究者使用最多的DPAOs 培養方法,馴化方法相對成熟;在第二個培養階段厭氧末進行換水的三階段法培養得更快,厭氧結束后的換水可以避免厭氧段的COD 進入缺氧段,防止缺氧段發生傳統反硝化,更利于DPAOs 的生長;一階段培養法運行維護更加方便,培養速度最快,不過目前相關研究較少仍需要進一步研究。

1.1.2 以亞硝態氮作為電子受體的DPAOs 培養研究

以亞硝態氮為電子受體的DPAOs 的培養方式與硝態氮無較大差別。由于亞硝態氮對生物除磷有抑制作用,因此有研究者首先培養以硝態氮為電子受體的DPAOs,然后逐漸降低進水硝態氮濃度并同時增加亞硝態氮濃度,最終得到以亞硝態氮為電子受體的DPAOs。

唐家桓等[12]采用A/O 加A/A 的二階段培養法,經過120 天完成系統的快速啟動,總氮和總磷平均去除率分別為82.5%和80%。趙璐等[13]采用A/A 的一階段培養方式,經過30 天完成培養,磷的去除率在61%~79%之間。李亞峰等[14]首先通過A/O、A/A 的運行方式富集完成以硝態氮為電子受體的DPAOs,后通過減少硝態氮投加量,增加亞硝態氮投加量的方式完成電子受體的轉換。經過131 天完成系統的啟動,穩定后磷的去除率達到89%左右。

大量研究表明,亞硝態氮作為電子受體的DPR 系統可以實現穩定除磷。不過由于亞硝態氮對生物除磷系統存在一定的毒性,相比于硝態氮,亞硝態氮作為電子受體DPR 系統對磷的去除率可能較低,并且DPAOs 需要更長的時間來完成富集。

1.2 DPAOs 的菌群結構分析

微生物是DPR 系統脫氮除磷的關鍵,有關DPAOs菌群結構的研究從未停止。目前研究發現,具備DPR 功能的菌屬有脫氯單胞菌屬(Dechloromonas)、假單胞菌屬(Pseudomonas)、氣單胞菌屬(Aeromonas)、不動桿菌屬(Acinetobacter)等[15-18],同時DPR 系統中也存在豐度較高的陶厄氏菌屬(Thauera)和動膠菌屬(Zoogloea)[19-21]。在門水平上,DPAOs 在變形菌門(Proteobacteria)和擬桿菌門(Bacteroidetes)中豐度最高,主要集中在Proteobacteria,少量存在于Bacteroidetes[22-24]。

呂小梅[25]的研究表明,硝態氮和亞硝態氮作為電子受體的DPR 污泥具有較多的OTUs(Operational Taxonomic Units)比例分布,兩者具有相似的菌群結構,分析兩種電子受體的DPR 微生物為同一種微生物。劉洞陽[26]比較了氧氣、硝態氮、亞硝態氮作為電子受體時除磷污泥的菌群結構差異,實驗表明,硝態氮和亞硝態氮為電子受體的除磷系統微生物更為接近。何金妹[27]以硝態氮為電子受體并實現穩定除磷的DPR 污泥為種泥,通過增加亞硝態氮的投加量并減少硝態氮的投加量完成了DPR 污泥的培養馴化。結果顯示,以亞硝態氮為電子受體DPR系統的微生物菌群結構與種泥同源性較差,但主要優勢菌群相同。

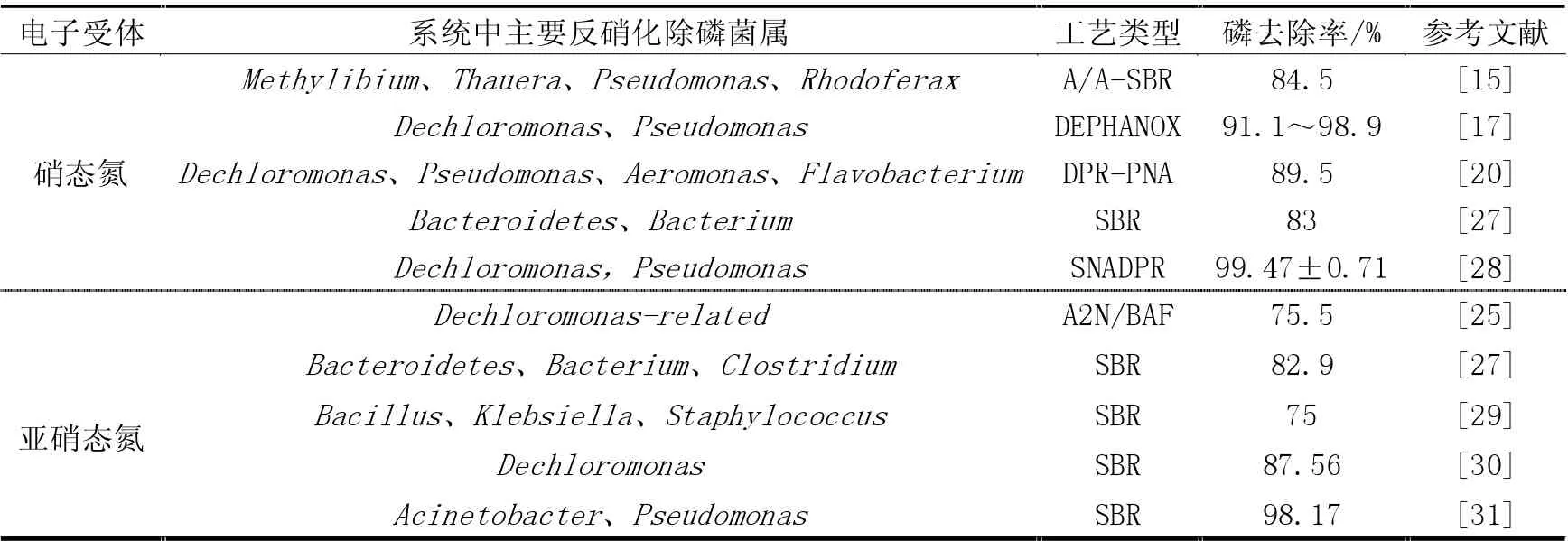

部分文獻中出現的不同電子受體DPR 系統中DPAOs 菌屬見表1。從表1 中可以看出兩種電子受體DPR 系統中均多次出現的優勢菌屬有Dechloromonas 和Pseudomonas,由于試驗條件和運行方式等影響因素的不同,學者們研究得到的反硝化除磷優勢菌屬存在一定差異。整體來看,以亞硝態氮為電子受體的DPR 的磷去除率低于硝態氮為電子受體的DPR,這可能與亞硝態氮的毒性有關。

表1 文獻中反硝化除磷菌類型及除磷效率總結

總的來說,硝態氮為電子受體的DPR 系統和亞硝態氮為電子受體的DPR 系統除磷功能菌群組成相似,不過由于不同研究人員采取的試驗條件和運行方式等影響因素的不同,研究得到的DPR 系統中的優勢菌群仍存在一定差異。目前,人們對DPR 微生物群落結構的了解仍不夠深入,有關DPR 微生物功能菌群的分析仍是目前DPR研究的重點。

1.3 影響除磷效果的亞硝酸鹽抑制濃度

理論上,相比于硝態氮,以亞硝態氮作為電子受體可以節約更多的碳源,擁有更高的吸磷速率[32]。然而,許多研究發現生物除磷系統中亞硝態氮的富集會抑制微生物吸磷。魏明巖等[32]人的研究表明,隨著電子受體濃度的增加,硝態氮與亞硝態氮為電子受體的DPR 污泥之間吸磷速率的差距會越來越大,前者甚至可以達到后者的31 倍;Lv 等[33]人在不同電子受體DPR 的研究中也發現硝態氮比亞硝態氮作為電子受體有更好的除磷效果;Xiang HU 等[34]人的研究表明,在不同外加碳源的條件下,硝態氮為電子受體的污泥有更好的氮磷去除效率。基于此,大量研究者展開了亞硝態氮抑制吸磷作用的相關研究。

Kuba 等[35]認為亞硝態氮濃度在5~10 mg/L 時嚴重阻礙了SBR 系統中的吸磷活性。朱文韜等[36]研究發現,低濃度的亞硝態氮不會抑制缺氧吸磷,甚至混合電子受體比只有硝態氮為電子受體的污泥系統有更快的吸磷速率。荊肇乾等[37]發現在亞硝態氮初始濃度高到30 mg/L的條件下,除磷率仍然可以達到93%以上;AHN 等[38]研究發現在亞硝態氮濃度升高到40 mg/L 時對缺氧吸磷仍然沒有產生抑制;在張曉潔[39]的研究中,亞硝態氮濃度為80 mg/L 時仍沒有出現對吸磷的抑制。

近年來,有研究者指出亞硝態氮并非真正的抑制劑,真正抑制微生物增殖的是亞硝酸鹽的質子化產物游離亞硝酸(free nitrous acid,FNA)[40]。研究發現的FNA 影響反硝化吸磷的因素主要有3 種[41]:(1)FNA 可以穿過細胞膜,使胞內的pH 降低,影響ATP 的合成,從而影響吸磷過程。(2)FNA 的積累會抑制反硝化酶的活性以及缺氧段酶對PHA 的氧化作用,從而影響吸磷過程。(3)FNA 對細胞的合成代謝和分解代謝過程存在不同程度的影響,從而影響吸磷過程。

ZHOU 等[42]研究發現當FNA 質量濃度高于0.002 mg/L 時這種抑制便會發生。李微等[43]分析了不同質量濃度FNA 對缺氧反硝化吸磷的影響,試驗結果表明,當FNA質量濃度超過2.19×10-3mg/L 時,吸磷過程幾乎不再發生。ZHOU 等[44]對DPR 系統的研究表明FNA 質量濃度達到0.037 mg/L 時會完全抑制缺氧吸磷。也有研究表明,當FNA 質量濃度達到0.005 mg/L 時缺氧吸磷完全被抑制[45]。

目前,學者們對于亞硝態氮可以作為電子受體實現DPR 已經達成共識,主要存在爭議的地方是亞硝態氮抑制缺氧吸磷的閾值。由于實驗條件和運行培養方式的不同,不同學者試驗得出的亞硝態氮及FNA 的抑制閾值仍存在較大差異。由于亞硝態氮作為電子受體比硝態氮作為電子受體更加節約碳源,因此亞硝態氮抑制缺氧吸磷的問題將是今后提高反硝化除磷效率研究的重點。

2 結束語

目前,國內外學者已經對DPR 技術進行了大量的研究,并取得了一定的成果。DPR 技術已經逐步發展完善,在DPR 系統穩定運行的同時實現了氮和磷的高效去除。近年來,大量研究表明亞硝態氮可以作為電子受體實現DPR 并取得良好的氮磷去除效果,兩種電子受體DPR 系統具有相似的優勢菌屬。研究表明,亞硝態氮的濃度過高會抑制吸磷,亞硝態氮濃度抑制缺氧吸磷的閾值目前仍存在爭議。

DPR 工藝與其他工藝的眾多結合工藝逐漸進入人們的視野,如與短程反硝化、厭氧氨氧化等工藝的結合。因此,進一步了解DPR 系統的微生物組成對DPR 工藝的發展有重要意義。同時,短程反硝化和厭氧氨氧化等工藝主要涉及的電子受體為亞硝態氮,因此以亞硝態氮作為電子受體的DPR 有更好的發展前景和應用價值。