飼養方式對雞肉品質的影響

朱夢婷 王曉路 王永健 趙宗勝

肉雞生長過快,脂肪沉積過多、非傳染性疾病發病率高是困擾肉雞業的一大問題,肉雞腹脂沉積過多導致飼料中能量、蛋白質等營養物質的大量浪費,降低了飼料轉化效率。過快的生長導致肉雞體質量迅速增長與骨骼、內臟器官發育緩慢之間的矛盾更加突出,肉雞出現猝死癥、腿部畸形和腹水癥等疾病,使肉雞的成活率下降。

飼養方式是影響雞肉品質的關鍵因素,目前,相對于高密度集約化籠養家禽,散養、放養等飼養模式可增加家禽運動量,降低飼養密度,擴大活動空間,有助于改善家禽福利狀況進而提高生長性能和肉品質。散養使得肉雞飼料轉化率得到全面提高,研究顯示,散養能減少家禽體脂沉積、改善肉雞的肉質、增強肉雞對疾病的抵抗力,而且散養與籠養相比還可以降低肉雞的心肌易顫性,從而降低肉雞猝死綜合征(SDS)的發病率。對肉雞進行不同飼養方式的管理可以控制雞體早期增質量,保證雞體器官均衡發育,避免了腿腳受力過大和內臟器官負擔過重問題,從而使雞體各部器官和骨骼發育均衡,不但降低了死淘率,增加了商品率,亦節省了飼料,為飼養后期快速增質量打下良好基礎。

散養雞肌肉結構緊、油脂少、上口香、有營養、口味好、高蛋白、低脂肪,而且自身抵抗力強,無藥物殘留,無疾病。

我國傳統的農家養雞,均以散養為主,但規模小,飼養方式粗獷原始,早期雛雞的死亡率較高,而集約化的籠養使得雞肉中沉積過多脂肪,不利于肉品質的提高。因此,研究散養雞和籠養雞肉質性狀的差異,篩選出適宜的飼養方案,為肉雞生產提供理論參考,已是一個緊迫課題。

一、飼養方式對肉雞肉色的影響

(一)飼養方式對肉雞胸肌肉色的影響

?

由表1可知,黃羽肉雞胸肌亮度(L*)在8周齡時,散養極顯著低于籠養(P<0.01),但在10周齡,散養顯著高于籠養(P<0.05),散養組紅度在散養10周齡極顯著高于散養8周齡。8周齡和10周齡時,散養組紅度(a*)均顯著高于籠養組(P<0.05)。同時,亮度(L*)和紅度(a*)隨著散養時間延長呈上升趨勢,但是胸肌肌肉黃度(b*)卻隨著散養時間的延長而呈下降趨勢,且在8周齡及10周齡時,籠養組黃度顯著高于散養組(P<0.05)。

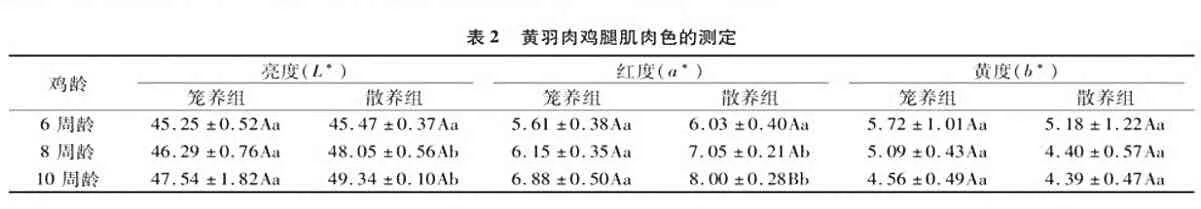

(二)飼養方式對肉雞腿肌肉色的影響

?

由表2可知,8周齡和10周齡時,肉雞腿肌亮度(L*)大于籠養組,差異顯著(P<0.05)。8周齡時,肉雞腿肌紅度(a*)散養顯著高于籠養(P<0.05),且在10周齡時,散養極顯著高于籠養(P<0.01),散養組紅度在10周齡時極顯著高于8周齡時(P<0.01)。同時,腿肌亮度(L*)和紅度(a*)值隨時間增加而增加,但黃度(b*)值隨飼養時間增加而逐漸減小,差異不顯著。

肉色是雞肉胴體指標最重要的一項,是消費者評價雞肉品質的第一感官印象,肉色好壞會直接決定消費者是否會購買,它反映了肌肉生理、生化和微生物學的變化。散養方式可以增加肌肉的亮度(L*)和紅度(a*),而使黃度(b*)減小,并且散養組紅度(a*)高于籠養組,且隨著時間的增加而增加,因此可以通過改變飼養方式達到改善雞肉品質的目的。

二、飼養方式對肉雞肉質性狀的影響

?

由表3可知,6、8、10周齡時,散養組肉雞的胸肌蛋白含量高于籠養組,差異顯著(P<0.05)。6周齡時,肉雞腿肌蛋白含量散養組比籠養組高10.14%,差異顯著(P<0.05),8周齡時,肉雞腿肌蛋白含量散養組比籠養組高10.2%,差異極顯著(P<0.01),10周齡時,散養組顯著高于籠養組(P<005),且腿肌蛋白含量隨飼養時間的延長而增加。6周齡時,散養組胸肌蛋白含量比腿肌高8.09%,差異顯著(P<005),8周齡時,散養組胸肌蛋白含量比腿肌高15.3%,差異極顯著(P<0.01),10周齡時,散養組胸肌蛋白含量比腿肌高9.7%,差異顯著(P<0.05)。6周齡時,腿肌水分含量散養高于籠養,差異不顯著(P>0.05),但8周齡時,腿肌水分含量散養極顯著高于籠養(P<0.01),同時,散養組腿肌水分含量比胸肌水分含量高2.5%,差異極顯著(P<0.01)。6周齡時,腿肌脂肪含量散養高于籠養,差異不顯著(P>005),8周齡時,腿肌脂肪散養顯著高于籠養(P<0.05),在10周齡時,散養極顯著高于籠養(P<0.01),且散養10周,散養組腿肌脂肪含量極顯著高于胸肌脂肪含量(P<0.01),且腿肌脂肪含量隨著飼養時間的延長呈下降趨勢。可見,散養方式主要對腿肌蛋白和水分含量的影響較大,而對胸肌水分和脂肪含量變化影響不顯著。

家禽運動程度的不同,使其肉質的品質也有所不同,運動不僅可以增強禽肉品質,而且可以增強禽類機體的新陳代謝,使死胎數減少,存活率提高。散養組較籠養組運動程度大,糖原釋放能量的主要方式為無氧糖酵解,因此肌肉中的乳酸會隨運動程度的增加而呈上升趨勢,乳酸解離H+改變了肌細胞pH值,使得散養水分含量高于籠養。隨著運動量的增加,肌內脂肪含量呈下降趨勢,且肌內脂肪與系水力、風味和嫩度也有很強的相關性,適當的脂肪沉積可使肌肉嫩度更加細膩,口感更佳。散養方式主要對腿肌水分影響較大,對胸肌水分影響不顯著。

肉雞在自由散養時肌內脂肪含量顯著降低,這可能主要是由于運動量加大需要大量能量,從而加快能量代謝和脂肪代謝所致。散養組雞的肌內脂肪含量低于籠養雞,散養組雞的蛋白含量高于籠養組,隨著飼養時間的增加,散養組腿肌肌肉水分含量比籠養組高,肌內脂肪可以改善肉的嫩度,此外,肌內脂肪在氧化時可以起到溶解肌纖維束的作用,從而也能提高肌肉的嫩度和多汁性。肌內脂肪一般沉積于結締組織內,結締組織的含量會隨著肌內脂肪含量的增加而減少,因此當肌內脂肪含量增加時,結締組織含量減少,肉的嫩度增高。

三、飼養方式對肉雞肌纖維性狀的影響

?

由表4可知,隨著周齡的增加,胸肌、腿肌肌纖維直徑呈上升趨勢,而胸肌、腿肌肌纖維密度呈下降趨勢。10周齡胸肌肌纖維直徑比8周齡肌纖維直徑高17.1%,差異顯著(P<0.05),比6周齡肌纖維直徑高27.67%,差異顯著(P<0.05),肌纖維密度8周齡顯著高于10周齡(P<0.05)。散養組腿肌肌纖維直徑比籠養組大11.9%,差異極顯著(P<0.01),且腿肌肌纖維密度散養極顯著高于籠養(P<0.01),散養組胸肌肌纖維直徑顯著高于籠養(P<0.05),肌纖維密度籠養顯著高于散養(P<0.05)。

肌纖維是構成肌肉組織的重要組成部分,肌纖維的直徑直接影響肌肉的品質。就黃羽肉雞而言,在胚胎期的3~5天其初級肌纖維開始發育,而次級肌纖維的發育則在胚胎期15天至出雛。肌纖維特性除了受遺傳因素影響外,外界環境因素對其有著決定性作用。肌纖維特性會因品種不同而呈現顯著差異。散養或放養肉雞因戶外活動運動量大,肌纖維直徑大于籠養肉雞,肌纖維密度低于籠養肉雞。散養通過影響肌肉中肌纖維的組成與類型,對肌肉品質具有重要影響,從而影響肌肉的嫩度等相關性狀。隨著飼養日齡的不斷延長,肉雞的運動量隨之變大,迫使肌纖維的直徑變大,而肌肉的嫩度直接受到肌纖維直徑與密度的影響,一方面是肉的硬度取決于肌原纖維和結締組織量的關系,肌原纖維直徑越大,結締組織含量越多,肉的硬度也就越高,從而使肉的嫩度降低;另一方面,肉的嫩度在很大程度上也受到肌內脂肪的影響,所以當肌纖維的密度越大時,肉的嫩度越好,肌內脂肪含量也就會越多,反之,肌纖維直徑越大,肌內脂肪含量就會越少。散養雞的胸肌和腿肌肌纖維密度顯著低于籠養雞,而直徑顯著大于籠養雞,但從散養雞的肌內脂肪顯著低于籠養雞,散養雞的蛋白含量、水分含量顯著高于籠養雞等諸多方面綜合來看,仍得出散養雞肉品質比籠養雞好,且更符合當代消費者食用標準結論。因此,生產者可根據市場需求來進行適當的散養,以增加利潤。