漢冶萍鐵路遺產的類型及分布特征研究

夏 鵬

鐵路是一種重要的工業基礎設施[1],因其所獨有的轉化便利性、空間連通性等特點,可將單獨的“點”狀景觀串聯成極具時空特色的線性工業景觀。例如自20世紀下半葉開始包括美、英、德、澳等國開展的名為“鐵路游徑”的運動就將廢棄的鐵路遺產轉變成新的工業景觀[2]。其中英國不僅是最早發明鐵路的國家,英國學者也很早就開始關注鐵路遺產(工業遺產)研究:1955年Michael Rix在《歷史愛好者》雜志發表了對英國工業革命時期遺留的建筑遺產進行保護的觀點,也首次提出了“工業考古”的概念[3];1963年Kenneth Hudson基于以往研究撰寫了第一部系統介紹工業考古學的著作《工業考古學簡介》[4]。1974年巴斯大學技術史研究中心主任R AngusBuchanan撰寫的《英國工業考古學》[5]闡述了以英國為代表的工業遺產案例;1978年Theodore出版的《工業考古:一種美國遺產的新視角》通過對遺產類型進行劃分探究其保護與研究的可行性[6];2009年平井東幸等編著的《調研工業遺產——致初學者的工業考古學入門》從日本工業遺產的案例搜集出發,展望了工業考古學的未來發展趨勢,歸納出針對遺產分類的7種方法[7]。

21世紀初,工業遺產的概念開始被引入中國,國內相關研究內容主要集中于內涵界定、保護及利用規劃。李蕾蕾以德國魯爾區為例,首次探索了工業遺產旅游的開發模式[8];俞孔堅與朱強、李迪華等學者基于大運河等線性遺產廊道提出有關工業遺產的內涵和范圍[9-13];劉伯英等對工業遺產的內涵進行了多方面的闡述,包括遺產保護、體系管理等[14];闕維民基于世界遺產視角,闡述了工業遺產的時空范圍、歷史淵源、保護現狀及特征范疇[15];邢懷斌等闡述了中國工業遺產的時間范圍與內容特點[16];駱高遠則提出了工業遺產在旅游開發上的價值[17]。除此之外,學界亦有眾多案例研究,集中在保護和開發模式的探索,較經典的有中國大運河工業遺產、東北工業遺產和德國工業遺產。

漢冶萍鐵路位于湖北省黃石市,黃石市具有“因礦立廠,因廠連城”的格局特點,漢冶萍鐵路自西向東貫穿整個市區,對城市演變起到了重要的作用。漢冶萍鐵路興建于1891年(光緒十七年)三月,光緒十八年二月七日竣工。全程360km,起自鐵山鋪(現鐵山區),終至石灰窯江邊(現為西塞山區),是湖北省內極具特色的工業遺產之一,也是歷史的物質見證,其擁有獨具特色的標志性工業景觀,也具備地理空間連貫、歷史背景統一、遺產功能銜接等重要特質,具有重要的研究價值。研究嘗試將漢冶萍鐵路沿線景觀視為整體,以鐵路沿線遺產的功能類型和地理分布為切入點,為工業遺產保護提供一種整體化、可持續化的視角。

1 漢冶萍鐵路的歷史演變

梳理漢冶萍鐵路的歷史演變,不難發現其中蘊含的時代變遷。從1891年動工至今,漢冶萍鐵路共經歷了4個歷史階段:1891年—1938年(清朝時期)、1938年—1945年(抗日時期)、1945年—1949年(民國時期)、1949年至今(新中國時期)(圖1)。

圖1 漢冶萍鐵路的歷史分期

漢冶萍鐵路興建于1891年(光緒十七年)三月,次年二月七日竣工。全程720華里,起自鐵山鋪(現鐵山區),終至石灰窯江邊(現為西塞山區)。設有鐵山站、盛洪卿站、下陸站和石灰窯站,其中下陸站是整個鐵路的中心站。抗戰全面爆發后,大冶鐵礦被日本侵略者控制,漢冶萍公司受命拆遷廠礦設施,鐵路拆遷工程于1938年8月中旬完工,共拆除軌道33.97km。日軍攻陷石灰窯前夕,爆破隊炸毀了漢冶萍鐵路的全部橋梁。1938年底,日本人從長江撈起原漢冶萍鐵軌沉江的鋼軌和枕木,著手恢復從鐵山至石灰窯江邊的運道。鐵路于1939年4月初重新通車,沿線車站也恢復使用。日本戰敗后,鐵路所有權回到國民政府手中。新中國成立后,下陸車站一直使用到1975年,既是客運站也是貨運站。1975年在老下陸車站旁修建新的下陸火車站,老的下陸站停用至今。

2 基于類型學的漢冶萍鐵路遺產功能劃分

通過前文梳理漢冶萍鐵路的歷史背景,及其作為交通系統的自身特性,漢冶萍鐵路遺產具有多元類型和動態演變的特征。此外,又因鐵路貫穿整個市區,輻射面廣。按照其原始的使用功能將漢冶萍鐵路沿線工業遺產劃分為主要功能型遺產、輔助功能型遺產和交通功能型遺產。

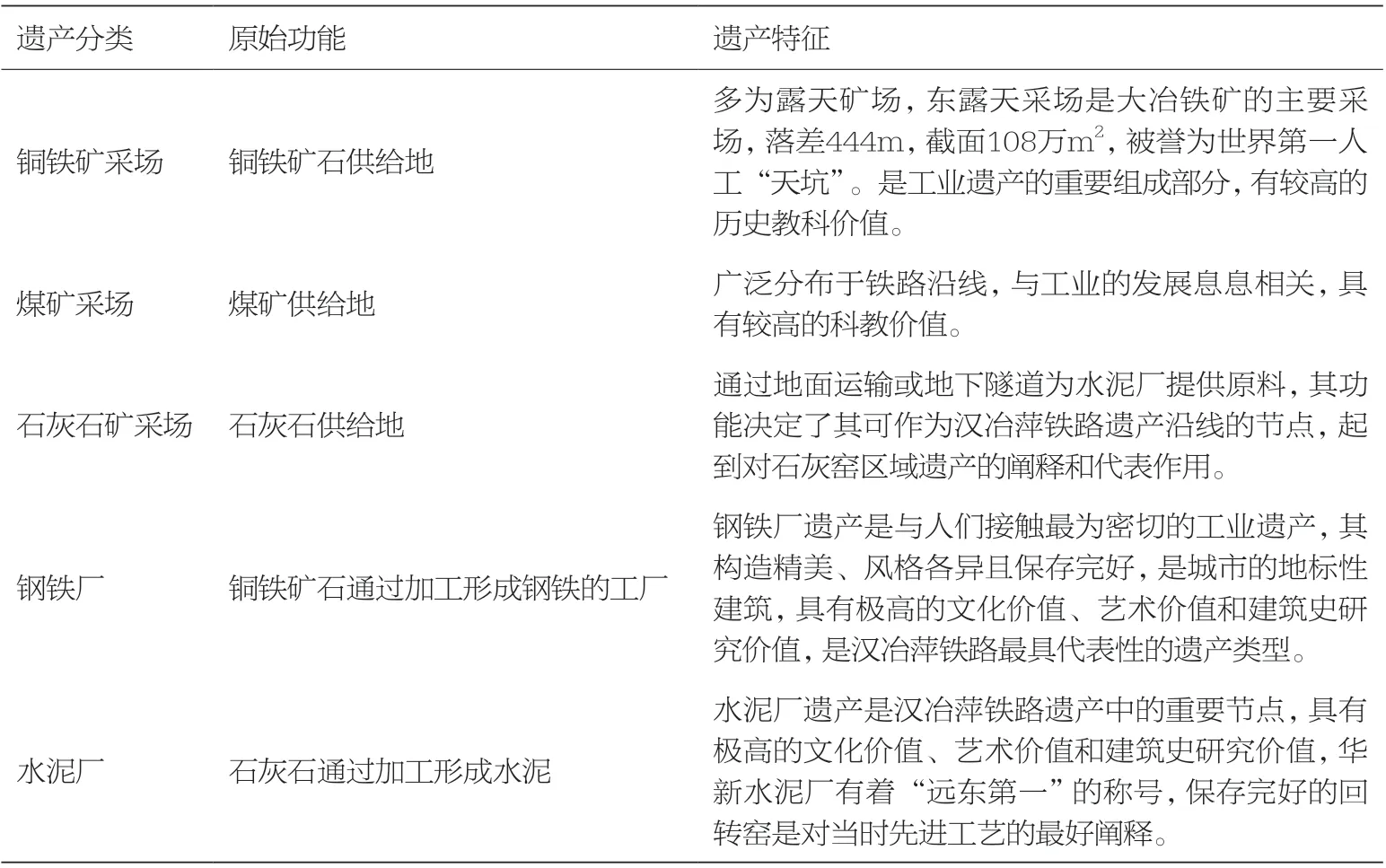

主要功能型遺產是指與工業生產有直接關聯的遺產,而且這些遺產多分布于鐵路沿線,承擔工業系統的日常生產任務,是漢冶萍鐵路遺產的主要特征和風貌。主要功能型遺產具有功能銜接緊密、演變進程連續、歷史背景統一、地理分布緊湊等主要特質,是整個鐵路沿線遺產中的核心,需要予以系統性的保護,包括銅鐵礦廠、煤礦廠、石灰石礦場、鋼鐵廠、水泥廠等(表1)。

表1 主要功能型遺產分類

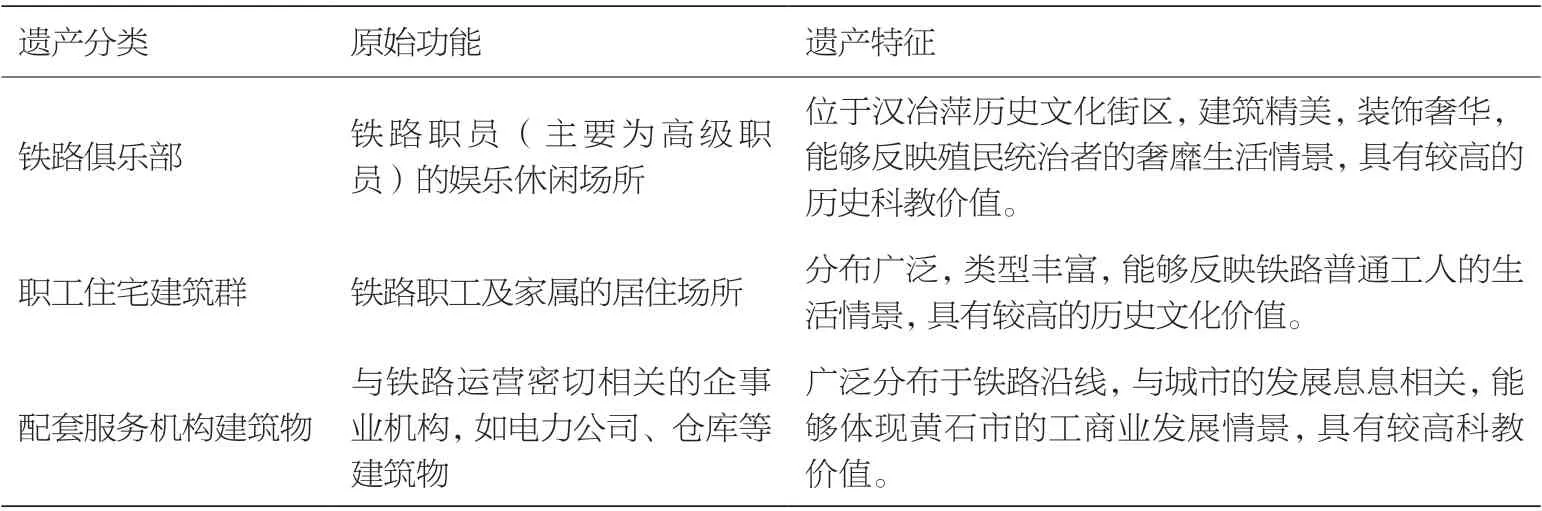

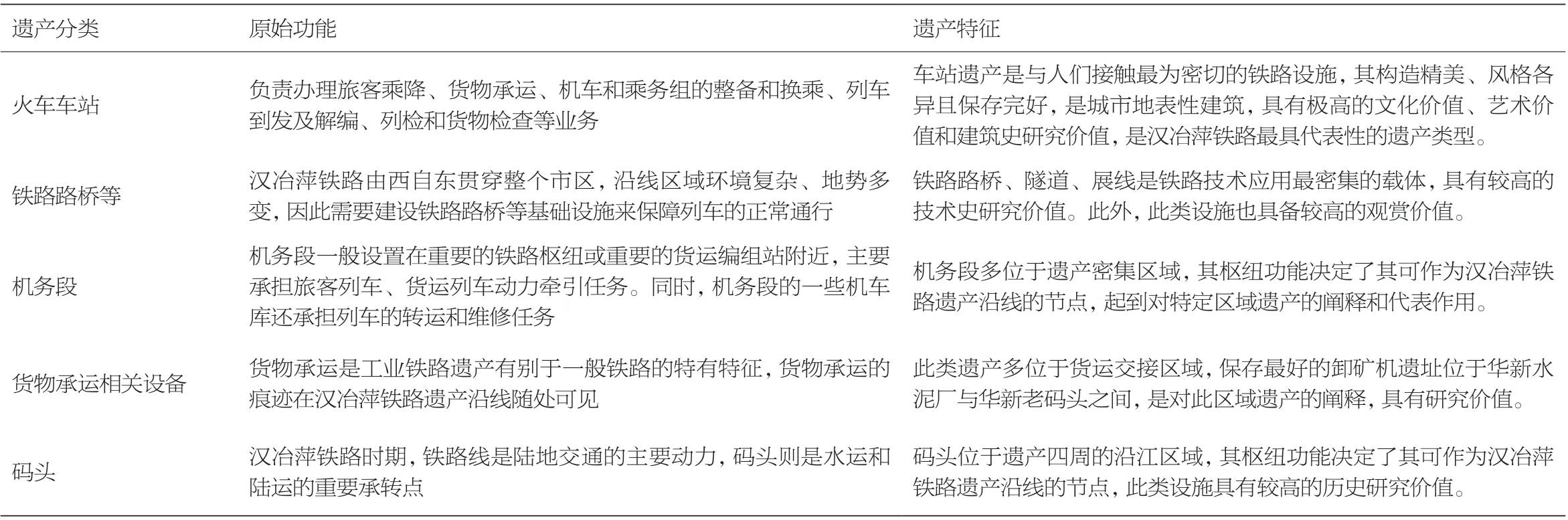

輔助功能型遺產主要包含雖然不直接參與工業生產任務,但與工業生產有間接關系的遺產,它們對整個工業體系也有著重要的影響。同時,此類遺產多集中于城市和社區當中,是城市發展史的重要組成部分。具有影響范圍廣泛、地理分布松散、功能類型多樣、貼近社會生活等重要特質,是搭建漢冶萍鐵路遺產背景的基礎,包括俱樂部、附屬住宅群、配套服務機構建筑物等(表2)。它們和主要功能型遺產共同作用,形成漢冶萍鐵路線性遺產景觀的全景圖。

表2 輔助功能型遺產分類

交通功能型遺產是在工業生產事務中起到功能銜接與地理串聯作用的遺產,雖然不直接承擔工業生產任務,但卻是工業生產事務的保障,此類遺產以鐵路為主,承擔鐵路系統的日常運營任務,具有再生利用的便利性、優秀的連通性等優勢,也是漢冶萍鐵路遺產的本質 ,包括火車車站、鐵路路橋、機務段、碼頭、貨物運輸相關設備等(表3)。

表3 交通功能型遺產分類

3 漢冶萍鐵路遺產的空間聯系與分布特征

漢冶萍鐵路作為工業鐵路,是連接工業原材料生產地和加工工廠的重要交通路線,又因其貫穿了整個黃石市區,促進了人口和資源流動,加快了沿線的城市化和工業化進程。

3.1 黃石市城市格局分析

暢通的鐵路線和便利的河運是黃石能夠成為工業城市的重要支撐,分析黃石城市格局是梳理從地理學視角研究漢冶萍鐵路遺產分布的前提。

黃石因礦立市,因冶興市,黃石的城鎮發展與主要工業原材料生產地和加工工廠的發展緊密相連。無論是歷史還是今天,工業通過鐵路、碼頭與外部聯系,構成了黃石的城鎮格局。

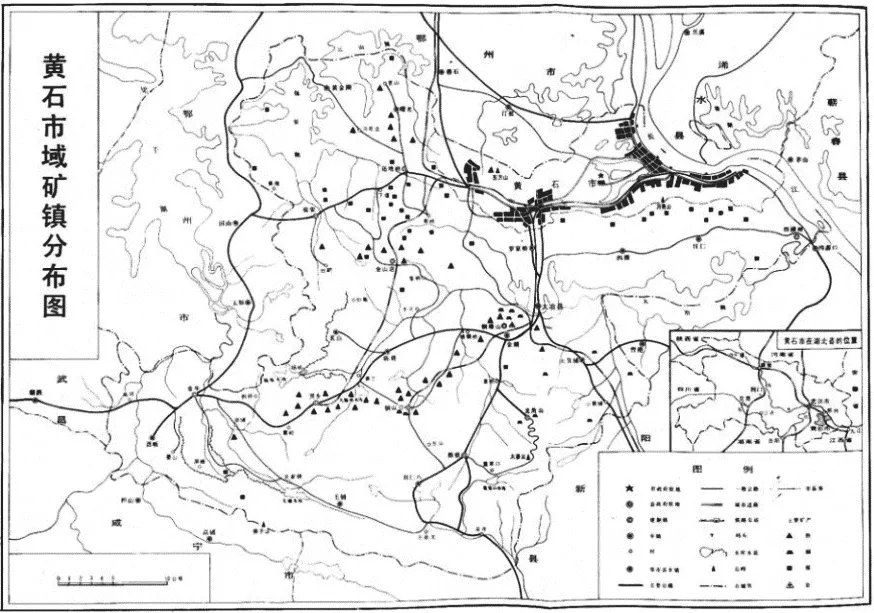

黃石主要工業原材料生產地位于鐵山、大冶城區西面、黃金山南麓三處位置。這些地區也是黃石市發展較早的區域。在清之前,黃石地區的工業原材料生產后主要通過水路進行運輸。1892年漢冶萍鐵路建成后,鐵山、大冶產出的工業原材料過鐵路與長江沿線港口進行聯系(圖2)。

圖2 漢冶萍鐵路遺產時間分布圖

東漢時期西塞山的黃石城就是黃石城區歷史的源頭,在西塞山東麓今道士 與石油站連接處。隋唐時期,黃石城改為土 鎮,在唐朝達到鼎盛時期。其后其他各鎮相繼興起,在 源口鎮、磁湖鎮(今電廠處)之后,黃石港、石灰窯在清康熙年間設市。之后道士 、黃石港、石灰窯成為商賈云集的繁榮商埠。由于晚清年間遭受內戰,后又遭到侵華日軍的破壞,道士 被毀,僅存黃石港與石灰窯兩鎮。1948年黃石港與石灰窯兩鎮合并后改稱石黃鎮,至次年5月建成區1.06km2,人口2萬多人。

“一五”期間,黃石以工業原材料基地,被列為國家建設重點。大規模的工業建設,帶動大規模的市政建設。黃石大道、沿湖路、武漢路、天津路等城市主干道建成,奠定了黃石城市發展的基礎。特別是黃石大道的建成,將石灰窯和黃石港連成一片。此時城市形成“五片一線”的組團格局也成為城市其后用地擴張的“生長點”,最終形成生活區包圍生產區的黃石城市用地結構。

1979年,黃石市城市總體規劃經湖北省人民政府批復,城市建設在空間上的指導思想為“調整改造老城區,控制鐵山,充實下陸,發展西塞山,開辟團城山新市區”。

2001年,《黃石市城市總體規劃(2001—2020)》提出“根據黃石市自然環境特點,黃石城區采用中心組團式布局結構,以環繞磁湖的由團城山、勝陽港、花湖、陳家灣片區組成的主城為核心,以羅橋新城為建設重點,東西向布置鐵山、下陸、西塞、河口等相對獨立的組團,形成雙城四組團結構形態。”

黃石市城市格局最終由鐵山區、下陸區、黃石港區和西塞山區組成。鐵山區是黃石最早開發的區域之一,因其自然資源儲備充足而立礦立廠,是黃石市重要的資源產出地,逐漸發展至今;下陸區是漢冶萍鐵路線與大冶銅礦運輸線交匯處,也是鐵路交通最為便利的位置,結合指導思想,下陸區擁有眾多的工業生產工廠,是黃石市重要的工業生產區;黃石港區擁有鐵路和碼頭兩種運輸資源,在承擔運輸任務的同時,也有許多工廠選址于此,是工業生產區和交通樞紐;西塞山區原名石灰窯區,區域內的黃金山也是自然資源儲備地,黃石市最早開發的區域之一,后由于自然資源的枯竭不再承擔生產資源的任務,但由于其區位也和黃石港區一樣處于鐵路和碼頭的交匯處,轉而承擔起了交通運輸的任務,也有許多工廠選址于此(圖2)。

3.2 漢冶萍鐵路遺產之間的內在聯系

漢冶萍鐵路遺產具有功能銜接緊密、演變進程連續、歷史背景統一、地理分布緊湊等主要特質,分析漢冶萍鐵路遺產的內在關系是梳理從地理學視角研究漢冶萍鐵路遺產分布的必要工作。

黃石市區整體呈“入”字形,整個城市是“以礦建廠,以廠連鎮”的典型代表,其中漢冶萍鐵路即可視為城市之“骨架”。1893年黃石市的“入”字形格局形成后,百年之間,城市格局的大框架都沒有變動,也成為后期行政區劃分的重要依據一直沿用至今。其中,“入”字“一撇”即為漢冶萍鐵路,而“一捺”則是指漢冶萍鐵路所形成的運礦碼頭沿長江分布形成的長江航線。1950年黃石市成立,城市建設即按著“一撇一捺”展開(圖3)。

圖3 黃石市域礦鎮分布圖

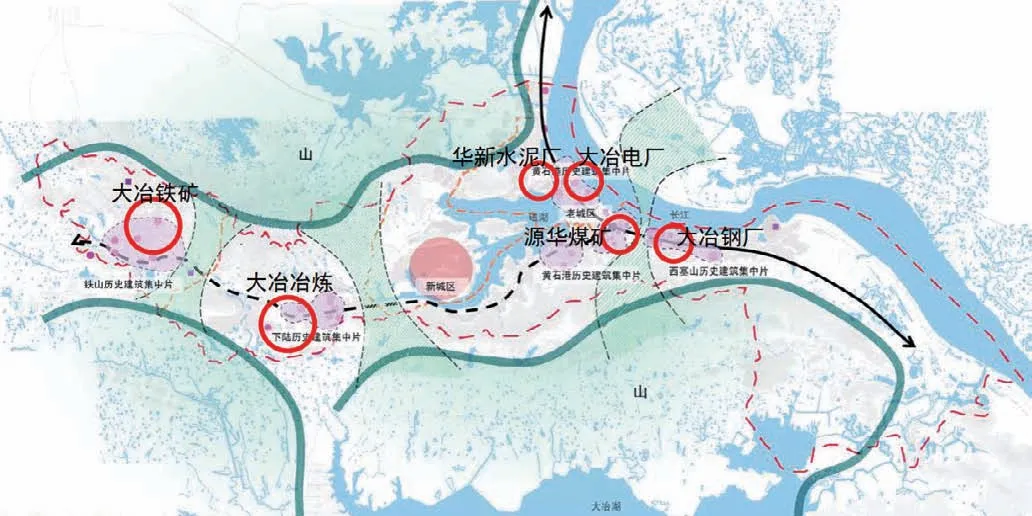

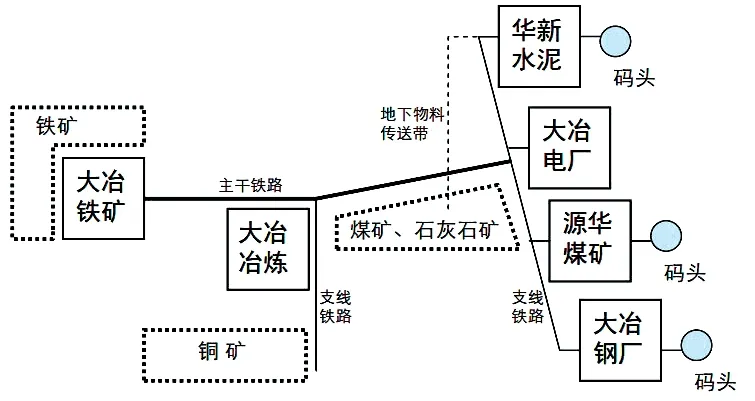

1950年,黃石建市之后,石灰窯鎮、黃石港鎮、道士 鎮逐步聯為一體,形成今天的黃石城區。新中國成立初期,黃石城區形成以工業物流線路為骨架,以大型廠礦為組團的城市結構。黃石城區的6大主要廠礦是黃石重工業體系的主題,以6大主要廠礦為代表展開,研究其內部關系(圖4~5)。

圖4 漢冶萍鐵路遺產主要廠礦空間分布圖

圖5 漢冶萍鐵路遺產主要廠礦內在聯系示意圖

位于鐵山區的有大冶鐵礦,屬于主要功能型遺產中的銅鐵礦采場,其功能是為工業生產提供原材料。生產的原材料通過漢冶萍鐵路線運送到工業生產中的其他環節。位于下陸區的有大冶冶煉,屬于主要功能型遺產中的鋼鐵廠,其功能是將漢冶萍鐵路線運送來的銅鐵礦石原材料加工成可以使用的鋼鐵。位于黃石港區的有華新水泥廠和大冶電廠,華新水泥廠屬于主要功能型遺產中的水泥場,其主要功能是將石灰石礦產生的原料加工成水泥,再由江邊的貨運碼頭運送出口;大冶電廠則屬于輔助功能型遺產中的配套服務機構,其作用是為城市和工業生產提供電力保障。位于西塞山區的有源華煤礦和大冶鋼廠,源華煤礦屬于主要功能型遺產中的煤礦采場,其功能是為工業生產提供原材料,其生產的原材料將通過漢冶萍鐵路線運送到工業生產中的其他環節;大冶鋼廠屬于主要功能型遺產中的鋼鐵廠,其功能是將漢冶萍鐵路線運送來的銅鐵礦石原材料加工成可以使用的鋼鐵。此外,還有主要功能型中的石灰石采場為水泥廠提供生產原料;交通功能型中的鐵路線與碼頭等設施,起到將整個工業產業鏈串聯的作用;輔助功能型遺產中的鐵路俱樂部和職工住宅樓也分布在這些廠礦周邊為工人提供服務。

3.3 漢冶萍鐵路遺產的地理分布特征

主要功能型遺產是指與工業生產有著直接聯系的遺產,黃石市資源豐富,地緣廣闊,其分布主要有兩種形式。以大冶鐵礦、源華煤礦為首的工業原材料產地主要集中在鐵山、大冶城區西面、黃金山南麓三處資源儲備充足的位置,是黃石市發展最早的地區;以大冶冶鋼、大冶鋼廠和華新水泥為首的工業加工工廠主要分布在鐵路沿線以及長江沿岸,便利的交通是其立廠時的重要因素。主要功能型遺產分布,詮釋了黃石市“以礦建廠,以廠連鎮”逐步形成的城市格局。

輔助功能型遺產是指與工業生產事務有著間接關系的遺產,如大冶電廠之類的日常配套設施,或鐵路俱樂部和職工住宅建筑群等生活服務設施,其功能類型多樣,地理分布松散。其分布的主要特征是環繞在主要功能型遺產周邊,與主要功能型遺產共同搭建了工業城市的歷史背景。

交通功能型遺產是在工業生產中起到功能連接與地理串聯作用的遺產,黃石因礦立市,因冶興市,城市工業通過鐵路、碼頭與外部聯系,正是交通功能類的遺產構成了黃石的城市核心骨架。通過對漢冶萍鐵路遺產地理分布特征的分析,總結出了三點影響其分布的主要因素。

區域資源儲備是影響漢冶萍鐵路遺產地理分布的決定性因素。黃石地緣廣闊,資源豐富,而漢冶萍鐵路遺產是開采、運輸工業資源的重要途徑。因此,區域資源儲備是決定漢冶萍鐵路遺產地理分布的決定性因素,進而影響漢冶萍鐵路線的走向。例如大冶鐵礦因鐵礦而興,是為工業生產提供鐵礦石資源的主要基地,其選址必定靠近資源儲備豐富的鐵山區。

城市格局變化是影響漢冶萍鐵路遺產地理分布的直接因素。黃石市“因礦建廠,以廠連城”,漢冶萍鐵路不僅是工業鐵路線,同時也是黃石市城市格局的骨架。因此城市格局的變化是大多工業相關產業最為重視的核心利益,進而決定了漢冶萍鐵路遺產的地理分布。漢冶萍鐵路線設有鐵山、盛洪卿、下陸、石灰窯4個車站,其中下陸站位中心車站。1979年“調整改造老城區,控制鐵山,充實下陸,發展西塞山,開辟團城山新市區”的城市空間建設指導思想使得下陸區在沒有資源儲備的條件下也聚集了大量的漢冶萍鐵路遺產。

交通的便利性是影響漢冶萍鐵路遺存地理分布的重要因素。發達的交通系統才能不斷擴張與豐富,因此漢冶萍鐵路遺產在重要的城市樞紐有較廣泛的分布。最具有代表性的是華新水泥廠、大冶鋼廠,其位于漢冶萍鐵路線和長江碼頭之間,交通系統發達。

結語

漢冶萍鐵路沿線遺產型豐富、功能完整、背景統一、空間連續等重要特質,本文首先總結了漢冶萍鐵路遺產的類型,并將其進行功能分類,同時在此基礎上針對不同遺產進行空間分布的特征研究。

①在時間演變上,漢冶萍鐵路遺產共經歷了4個階段,時空跨度大,歷史錯綜復雜,文化意義深遠,漢冶萍鐵路遺產有自身的獨特性。

②在功能類型上,漢冶萍鐵路沿線遺產的功能包括:主要功能型遺產、輔助功能型遺產和交通功能型遺產。三者各司其職又緊密聯系,促進了城市的形成、演變與發展。

③在空間分布上,從微觀角度來看漢冶萍鐵路遺產具有層次性特征,這與遺產功能分類有關。從宏觀角度來看,黃石市“因礦建廠,以場連城”,漢冶萍鐵路遺產總體沿城市“入”字型框架分布,主要受資源儲備、城市格局和交通便利性等因素的影響。