鹽水環境下細顆粒淤泥的起動試驗研究*

劉 欣,張曉雷,吳浩然,劉書瑜

(華北水利水電大學 水利學院,河南 鄭州 450046)

細顆粒泥沙大量存在于水庫、河口港灣、湖泊、粉質海岸中,對水庫淤后沖刷、港口航道的回淤、河口湖泊污染物吸附在黏性泥沙表面遷移擴散問題、河流演變及治理有重要影響。因此,研究黏性細顆粒泥沙的起動問題是解決工程泥沙問題的關鍵所在,具有重要的實際意義。

對于黏性泥沙的起動研究,比較典型的泥沙起動公式是20 世紀50~60 年代張瑞瑾、竇國仁、唐存本和沙玉清的公式[1-4],它們以單顆粒受力分析為出發點,考慮顆粒間的黏結力,適合不同粒徑顆粒(含黏性泥沙)的起動規律。然而受黏土物理化學特性、水動力條件、水動力和黏性床面耦合效應的影響,黏性細顆粒泥沙的起動一直以來都是一個復雜的、綜合性的課題,針對具體的實際工程和不同的研究目的時,仍需對現場泥樣的起動規律、物理特性、流變特性進行相關的試驗研究。一些學者[5-10]圍繞黏土的物理化學特性對泥沙起動的影響展開研究,探討黏性細顆粒泥沙起動與沉積密度、泥沙粒徑、土體液限∕自然含水率及液性指數等的關系,還有一些學者[11-14]從水動力條件對泥沙起動的影響入手,分別取不同粒徑或不同干密度的黏性泥沙研究水壓力、水深、水流含沙量等對起動的影響。其中,針對沉積密度小于1.6 t∕m3的固結前黏性泥沙起動的研究也受到眾多關注并取得豐碩的成果[15-18]。

目前,細顆粒泥沙起動的研究已較為成熟,但鹽度影響下的細顆粒泥沙起動問題的研究成果較少。鹽度對泥沙起動流速的影響是由于鹽度對水動力條件的改變還是完全取決于鹽度對細顆粒泥沙本身物理化學性質的影響尚不可知。而潮汐河口是海水和內陸河流交匯過渡地段,既有內陸來沙也有海域來沙,有鹽淡水混合和鹽水入侵的問題,鹽度會顯著增強黏性泥沙的絮凝、團聚效應,進而影響水沙起動輸移。筆者通過水槽試驗對細顆粒泥沙在不同鹽度條件下的起動進行研究,試驗過程中依托粒子圖像測速系統(PIV)的激光片光源和CMOS 高速相機及數字圖像處理技術對泥沙起動現象進行量化,避免肉眼觀察判別的主觀性,定量判別泥沙的起動流速。研究成果將有助于豐富泥沙起動理論,揭示河床演變機理,完善河流管理體制,同時對船舶通航、洪水防治與生態修復等工程問題也具有重要意義。

1 試驗設備及方法

1.1 試驗沙樣

試驗用沙一組取自黃河花園口灘地,經篩分和沉降分選所得,由沙粒(6.9%),粉沙(58.6%)和粒徑小于0.005 mm 的黏粒(34.5%)組成,中值粒徑為0.008 mm;另一組為珠江口原狀沙樣,由礫石(11.9%),沙粒(47.5%),粉沙(30.7%)和黏粒(9.9%)組成,中值粒徑為0.085 mm。首先,分別將各組沙樣攪拌均勻;然后,采用比重法測量沙樣濕密度,少量多次加水攪拌,將沙樣密度統一配置成1.3 t∕m3(淤泥階段);最后,采用電子鹽度計(WS-31)測量泥沙鹽度,少量多次加鹽攪拌,配置不含鹽泥沙及5‰、10‰、20‰、30‰、40‰鹽泥,以備試驗鋪置。

1.2 試驗裝置

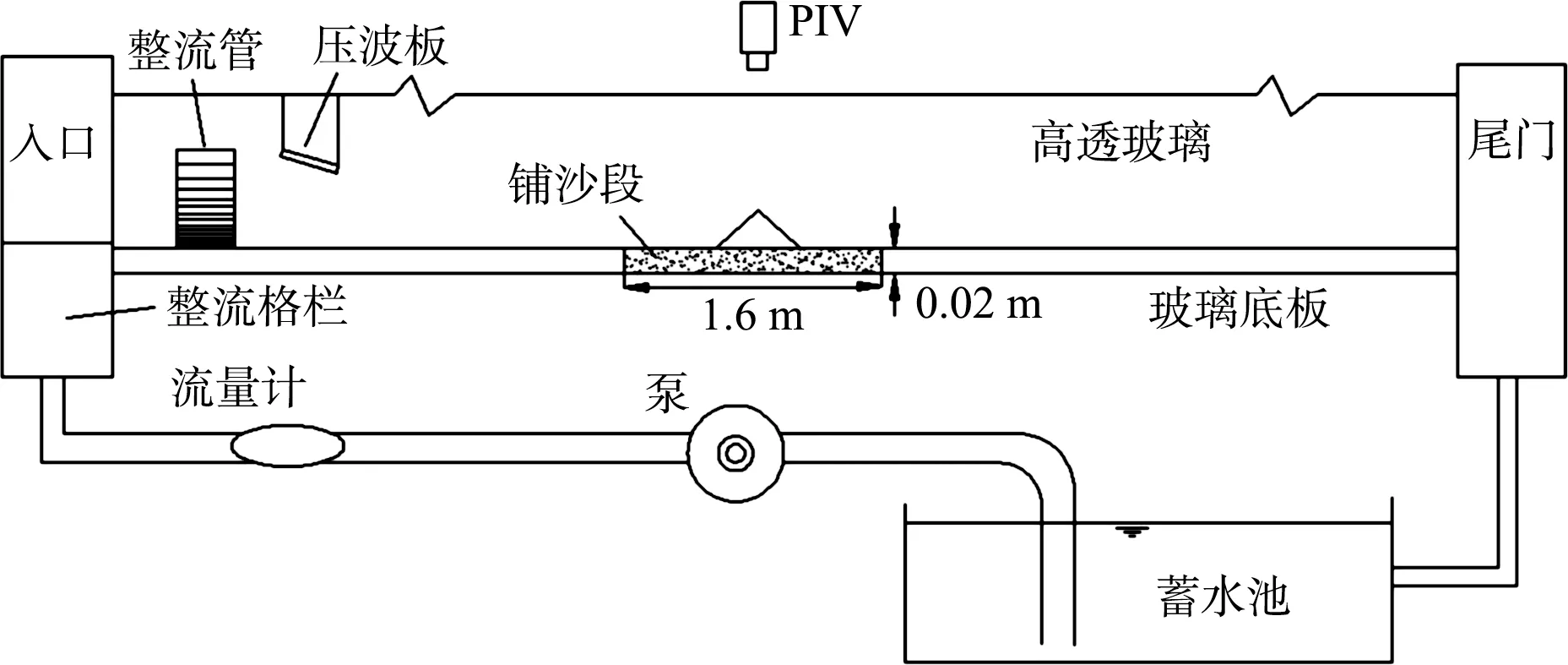

采用可調坡自循環明渠水槽(圖1)開展不同鹽度條件下的淤泥起動試驗。水槽斷面為矩形,長13 m、寬0.25 m、高0.4 m,坡度調至5‰。為避免水槽進口及尾門段對水流的擾動,保證測量段恒定均勻紊流充分發展,水槽中段設置一段長1.6 m、寬0.25 m、高0.02 m 的凹槽,用于放置淤泥。沙樣鋪置到與水槽床面水平,并用刮泥板平整泥床表面以及泥床與凹槽兩端相接處,避免泥沙受地形影響而起動。水槽底板及邊壁都由玻璃拼接而成,壁面光滑、平整且便于觀察。水槽進口處依次設置蜂窩狀整流格柵、溢流板、導流管道、壓波板整流平波,出口設置合頁式尾門,滿足試驗水流要求。水流循環系統由2 個獨立的泵送系統組成,水泵最大功率50 kW,可提供的最大流量為40 L∕s。由調頻器控制泵的功率大小,用電磁流量計測定流量,結合尾門開度調控流速。泥沙起動過程中,采用PIV 系統采集泥床表面附近的水體灰度圖像。

圖1 試驗裝置

1.3 試驗方法

為掌握鹽水環境下細顆粒淤泥的起動規律,自循環系統蓄水池依次配置淡水、5‰、10‰、20‰、30‰、40‰鹽水,試驗水深恒定為0.155 m,僅控制鹽度這一單一變量開展試驗。為弄清楚鹽度對泥沙起動流速的影響是出于鹽度對水動力條件的改變還是完全取決于鹽度對細顆粒泥沙本身物理化學性質的影響,每組沙樣在鹽水環境下的起動試驗各分3 個系列:鹽水0‰泥(僅水體含鹽)、鹽水鹽泥(水體和泥沙均含鹽)和0‰水鹽泥(僅泥沙含鹽)起動試驗。

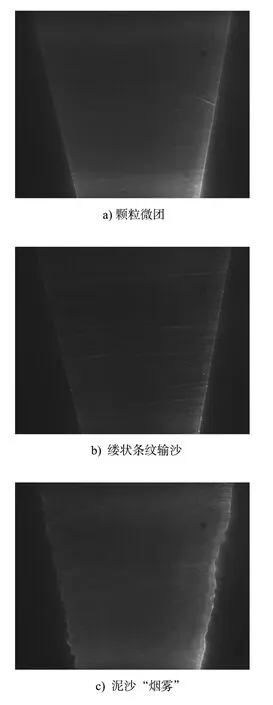

為判別淤泥的臨界起動條件,開展基于過程的泥沙起動變化規律研究。首先,水體灰度圖像與流速同步采集,將PIV 系統的激光器和攝像機布置在鋪泥段中部,使激光器發射的片光源水平且貼近泥面,照亮泥床近底層一個很薄的面,攝像機鏡頭與片光源垂直,用于捕捉泥沙起動時近底層水體灰度圖像(圖2);然后,采用MATLAB編程將灰度圖像轉化成灰度值;接著,繪制泥沙起動過程中水體灰度隨流速變化曲線;最后,利用所繪水體灰度流速關系曲線拐點實現對黏性泥沙起動流速的定量判別。

圖2 泥沙起動圖像采集

2 試驗結果及分析

2.1 起動現象及判別

圖3 為黃河花園口分選泥沙的起動現象,以10‰水0‰泥(水體鹽度10‰,泥沙鹽度0‰)為例,當流速較低時,床面附著顆粒微團隨水流緩慢移動,見圖3a);增大流速,暴露在泥床表面的顆粒微團縷狀條紋輸移,見圖3b);再增大流速,床面縷狀條紋輸移且泥沙條紋長度增大、間距增密、輸移速度加快;當流速增大到某一值后,輸沙停止,床面平整干凈;當流速再次增大到某一值后,床面局部薄弱位置出現小坑,時而有少量泥沙從小坑處貼近床面懸移;當流速進一步增大,床面多處位置泥沙小塊剝離,持續少量泥沙從小坑處貼近床面懸移;再稍增大流速,小坑縱向撕裂拉長,泥沙“煙霧” 持續多處懸揚,泥沙普遍起動,見圖3c)~d)。鹽水環境下,黏性淤泥絮凝、團聚作用增強,隨著流速的增大,床面要么紋絲不動,要么起動亦是局部沖刷,見圖3e)~f)。

圖3 黃河花園口沙樣起動現象

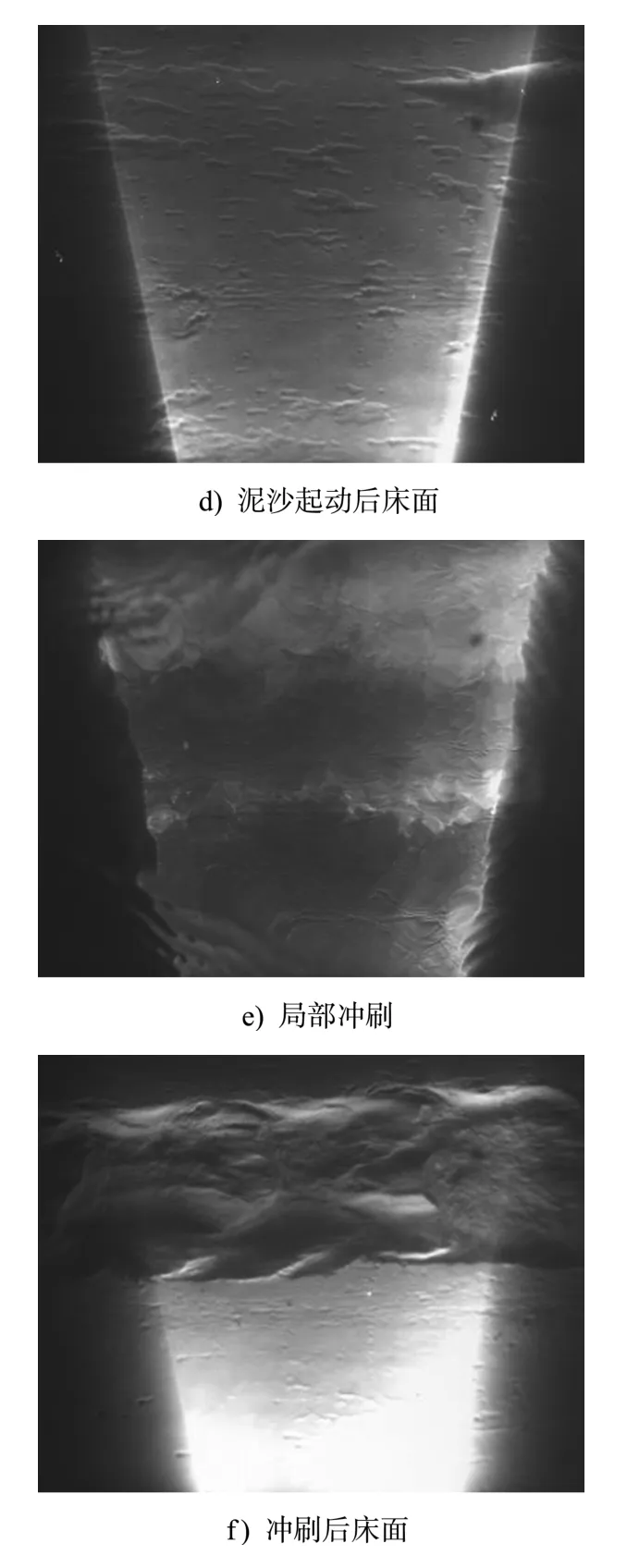

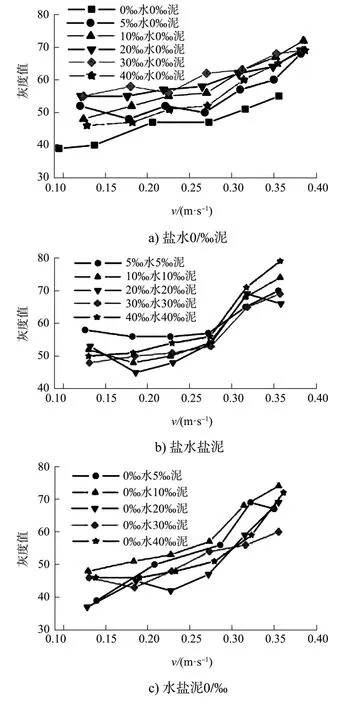

圖4 為黃河花園口泥沙起動流速灰度對應關系,水體灰度值隨斷面平均流速v變化曲線很好地反映了泥沙起動全過程。泥沙起動過程中近底層水體灰度與流速成指數關系,灰度值先緩慢增大后急劇變大,將灰度急劇增大的突變值所對應的流速作為起動流速。泥沙起動前灰度值隨流速增大時有波動,正好對應到各級流速下泥沙起動和止動的情況,當床面浮泥及附著凸出顆粒隨泥沙帶走后,水流灰度值有所減小;隨著流速增大,床面局部小塊掀起,少許泥沙貼近床面輸移,灰度值又有所增大。水體或泥沙含鹽條件下,泥沙起動前水體灰度變化幅度不大,甚至泥沙起動流速的前一級流速下水體灰度值都無明顯變化。但是,稍增大流速,水體灰度值即陡然增大,特別是0‰水鹽泥(僅泥沙含鹽)試驗,水體灰度值急劇增大至起動前的2 倍。

圖4 黃河花園口沙樣起動過程中水體灰度隨流速的變化

對于黏性泥沙含量占比僅為9.9%的珠江口泥沙而言,鹽度環境下泥沙雖會發生絮凝現象,但絮凝體結構不如黃河花園口分選沙樣穩固,小流量蓄水過程便能帶走一波泥沙,在逐級增大流速過程中,全床面均有泥沙貼近床面輸移。從床面特征及水體渾濁程度的變化難以找到泥沙起動的臨界值。試驗過程中以鋪沙段后面的玻璃底板上出現月牙狀泥沙小堆作為珠江口泥沙起動試驗的最后一級調控流速,這是由于珠江口沙樣級配較寬,起動試驗過程中經水流分選最后沉積在鋪沙段后的泥沙顆粒較粗,不屬于黏土、粉沙質范疇。

圖5 顯示珠江口泥沙流速灰度對應關系。如圖5a)所示,鹽水0‰泥起動過程中水體灰度值隨流速增大基本呈線性增長,且鹽水0‰泥在不同鹽度條件下隨流速變化趨勢基本一致,起動流速相等。如圖5b)所示,鹽水鹽泥在同等鹽度條件下起動時,水體灰度值先緩慢增大后急劇增大,最后一級形成月牙狀泥沙堆積的流速時,水體灰度值增長稍有減緩。相對于鹽水0‰泥起動灰度值的線性增長,在低流速時鹽水鹽泥絮團現象明顯,起動顆粒及微團數量偏少,但稍增大流速,絮凝體即發生絮散現象,分散成細顆粒泥沙起動懸揚,并且鹽水鹽泥起動灰度值在不同鹽度條件下隨流速變化趨勢基本一致,起動流速相同。如圖5c)所示,0‰水鹽泥絮凝現象較弱,稍增大流速,絮凝體即易發生絮散,但是各鹽度條件下,0‰水鹽泥的起動流速等于鹽水鹽泥起動流速,珠江口泥沙在鹽度條件下的“絮凝” “絮散” 基本不改變泥沙起動特性。

圖5 珠江口沙樣起動過程中水體灰度與流速的關系

2.2 淤泥起動特性

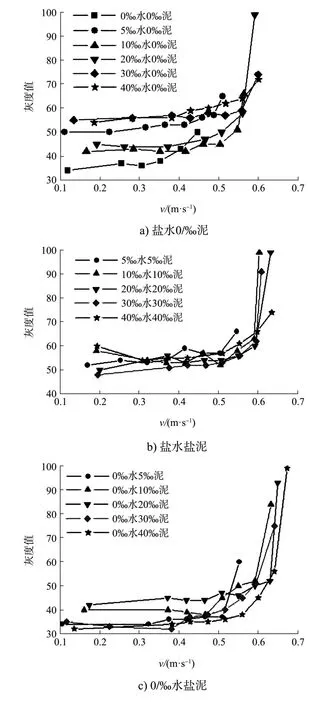

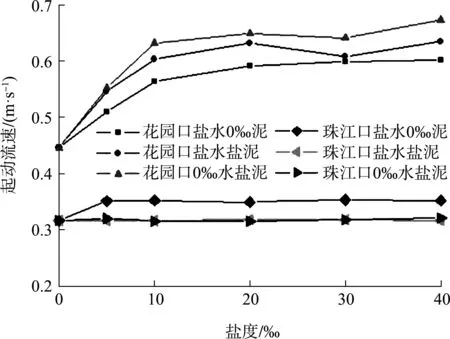

圖6 為2 組沙樣起動流速隨鹽度的變化關系。黏粒占比34.5%的黃河花園口泥沙,表現出黏性泥沙特性。水體或黏性泥沙的含鹽度越高,黏性泥沙越難起動。水體及泥沙均不含鹽時起動流速最小,為0.446 m∕s;40‰鹽泥在淡水條件下起動流速最大,為0.673 m∕s。黏性泥沙起動流速與水體鹽度或泥沙鹽度呈對數關系,鹽度0‰~10‰范圍內起動流速急劇增大,10‰~40‰范圍內緩慢增大。對于同一含鹽度而言,0‰水鹽泥(僅泥沙含鹽)的起動流速最大,鹽水鹽泥(水體和泥沙均含鹽)起動流速次之,鹽水0‰泥(僅水體含鹽)起動流速最小。

圖6 細顆粒淤泥起動流速隨鹽度變化關系

對比黃河花園口沙樣3 個系列泥沙起動規律可知:鹽度能增強水流對黏性泥沙的驅動力以及黏性泥沙的黏性,使其抗剪切能力增強,但泥沙黏結力增強需要時間。對于鹽水0‰泥起動試驗,試驗過程中鹽水逐漸滲入靜置的沙樣,沙樣鹽度略小于鹽水鹽泥起動試驗所用鹽泥的鹽度,并且從水槽蓄水至泥沙起動約2 h 內,鹽度影響下的泥沙黏結力未達到峰值,故而同等鹽度條件下,鹽水0‰泥起動流速小于鹽水鹽泥起動流速。另外,王夢寒等[19]關于黏性泥沙流變特性的研究表明,本文以520 r∕min 的速率攪拌配置含鹽試驗沙樣,攪拌速率會破壞含鹽泥沙的穩定結構,使得黏度減小;但是對于黃河花園口沙樣而言,黏性含量占比高達34.5%,鹽度對泥沙黏度的增大作用占主導作用,這也是鹽水鹽泥起動流速大于鹽水0‰泥起動流速的原因。鹽水鹽泥與0‰水鹽泥試驗相比,雖然所用泥樣相同,但是鹽水浮力大于清水浮力,作用于黏性泥沙的上舉力更大,所以同等鹽度條件下,鹽水鹽泥起動流速小于0‰水鹽泥起動流速;另外,根據相似相溶原理,鹽水較0‰水更容易滲入鹽泥顆粒間鹽水分子中,從而更易驅動泥沙微團起動。

黏性泥沙含量占比僅為9.9%的珠江口泥沙屬于粉沙質,鹽度對泥樣的起動影響甚微。水體沙樣均不含鹽時的起動流速最低,為0.316 m∕s;僅鹽水0‰泥的起動流速增大為0.352 m∕s。

對比珠江口沙樣3 個系列泥沙起動規律可知:水流浮力的增加對含礫的粉沙質起動而言微不足道,鹽度對泥沙黏性的影響較小,高速攪拌就會使沙樣發生絮散。對于鹽水0‰泥起動試驗,鹽水滲入靜置泥床,顆粒間黏結力增大,起動流速增大。然而珠江口泥沙在鹽度作用下絮凝團聚作用較小,鹽度為5‰時,泥床抗剪切能力達到最大;鹽度大于5‰后,起動流速隨鹽度無變化。對于鹽水鹽泥的起動試驗,鹽泥以520 r∕min 的速率加鹽攪拌制成,攪拌破壞了鹽泥的絮團結構,試驗鋪置時沙洋為“絮散” 顆粒,起動試驗歷時2 h 內,未再次絮團至穩固結構,故而鹽水鹽泥起動流速小于鹽水0‰泥的起動流速,并且從鹽泥制備到泥沙起動過程中,鹽度與攪拌速率之間的博弈勢均力敵,鹽水鹽泥的起動流速等于水體、泥沙均不含鹽時的起動流速。對于0‰水鹽泥的起動試驗,其起動流速等于鹽水鹽泥的起動流速,表明鹽水與清水的浮力大小對于含礫石(11.9%)的粉沙質淤泥起動而言微不足道。

2.3 試驗結果對比

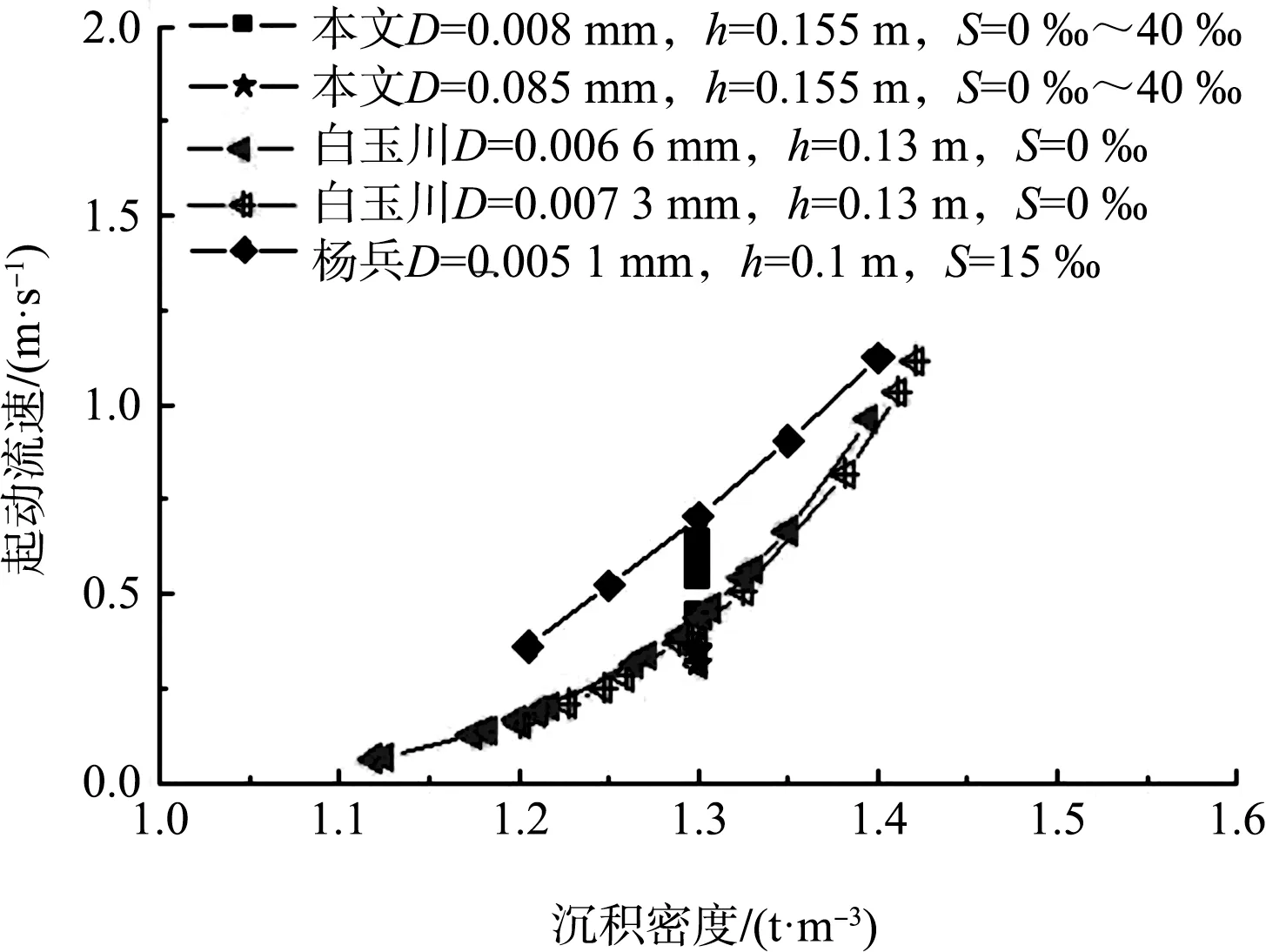

將鹽水鹽泥試驗結果趨勢與Bai 等[20]、楊兵等[21]的黏性淤泥起動試驗結果進行對比分析(圖7)可知:Bai 淡水條件下實測起動流速隨沙樣沉積密度呈指數增長,楊兵15‰鹽水環境下實測流速大于Bai 實測流速且隨沉積密度呈線性增長,至密度1.4 t∕m3時流速與Bai 實測比較接近。本文黃河花園口沙樣隨鹽度變化的起動流速介于以上2 條曲線之間,且呈帶狀分布。其中,淡水條件下起動流速與Bai 的相等,鹽水條件下最大流速略小于楊兵的實測值,這跟楊兵試驗沙樣比本文試驗沙樣更細,且鹽度大于10‰之后流速隨鹽度增長率較低有關。乍一看本文珠江口沙樣起動流速與黏性沙的相差不大,實則由于珠江口沙樣級配較寬,從沙樣鋪置到泥沙起動,泥沙濕密度從1.3 t∕m3沉降密實至1.4 t∕m3。

圖7 泥沙起動流速試驗值

3 結論

1)對于黏性淤泥,弱起動床面沖刷率低,泥床近底層水體灰度變化約為10;普遍起動床面沖刷率顯著提高,水體灰度—流速關系曲線發生突變的拐點之后的一級流速作為普遍起動,相應的水體灰度值急劇增大,可至起動前的2 倍。

2)水體或黏性泥沙的含鹽度越高,黏性泥沙越難起動。黏性泥沙起動流速與水體鹽度或泥沙鹽度呈對數關系,鹽度0‰~10‰范圍內起動流速急劇增大,10‰~40‰范圍內緩慢增大。對于同一含鹽度而言,鹽度能增強水流對黏性淤泥的驅動力和黏性泥沙的黏性,使其抗剪切能力增強,但泥沙黏結力增強需要時間。0‰水鹽泥(僅泥沙含鹽)的起動流速最大,鹽水鹽泥(水體和泥沙均含鹽)起動流速次之,鹽水0‰泥(僅水體含鹽)起動流速最小。

3)黏粒占比僅為9.9%、級配較寬的珠江口泥沙起動特性有別于黏性泥沙,屬于含礫粉沙質淤泥,在鹽水環境下會發生絮凝現象。以520 r∕min的攪拌速率配置的含鹽粉沙質淤泥極易發生“絮散”,鹽度對粉砂質淤泥的起動影響甚微。