12m對接方艙的結構設計

劉偉 曹金牛

關鍵詞:對接方艙吊裝調平密封剛強度

1前言

12m對接方艙由兩個12m方艙組合而成,兩艙之間通過一個至少寬度為5.5m的對開式推拉門實現連通。各艙的艙體結構、電氣系統、環境調節系統等單獨配置,兩艙既可單獨供電又可級聯供電,既可單艙使用又可滿足兩艙組合使用的需求。

方艙分為1號艙和2號艙,每個方艙主要由方艙及附件系統、方艙對接密封系統、環境調節與方艙內飾系統、配電照明系統、方艙吊裝機構、短距移動裝置、方艙對接密封組件等組成。

2主要性能指標

2.1尺寸參數

方艙外形尺寸為(長×寬×高):12192mmx2438mmX2438mm,尺寸公差為0~5mm;方艙內部尺寸(長×寬×高):12070mmx2258mmx2195mm。

2.2質量參數

方艙總質量不大于10000kg。

3結構設計

3.1外部結構布局

工作狀態下,兩艙橫向并排布置,通過方艙底部四角外側安裝的短距移動裝置進行移動并調平,完成兩艙水平對接。對接后通過方艙對接面的拉緊機構、限位裝置及短距移動裝置上的鎖定機構實現鎖固。方艙工作展開狀態如圖1~圖2所示。

兩個方艙相對接的側面,設置有1個長5500mm平移式對開門,對接后兩個方艙艙體內部形成一個(長×寬)12070mm×4500mm工作空間。為提高工作狀態下兩個方艙對接位置的防雨、密封等性能,在對接位置處設置有防雨、密封組件。

每艙各配置兩臺FKWD-70G型整體式空調機,以滿足艙內環境調節功能。1號艙空調機安裝位置為前艙壁右上部和后艙壁左上部.2號艙空調機安裝位置為前艙壁左上部和后艙壁右上部。空調機安裝在減振鋼框架內,以減少空調機工作時向艙內傳遞震動效應,以達到產品減震、降噪功能。

兩艙均配置登頂腳踏板,對應頂部位置安裝登頂扶手,以實現人員上艙需要。

兩艙艙頂前、后各安裝一個收納箱,用于存放吊裝吊帶及附件。為滿足艙頂防滑需要,艙頂粘貼防滑粘。1號艙頂配置兩個揚聲器、三根天線、一個攝像頭,方艙預留艙頂附件的固定裝置及通訊接口。

兩艙艙外四角安裝水準器,用于指示艙體調平狀態。

3.2內部布局

兩艙艙內布局兼顧人機工程要求,按照性能指標要求進行,內部布局圖如圖3-圖4所示。

兩艙對接后,在艙體內部中間位置形成一個(長×高)5500mm×1900mm的工作空間,工作人員在該區域工作時會獲得良好的工作視野,并可以通過間壁門觀察到其他工作區域。

各艙前、后兩端內各放置三個甲方機柜。三個機柜通過并柜件連接成一體,居中放置,底部及后上部采用減振器實現減振功能。機柜和艙體之間的空隙加裝可拆卸式飾墻,以提高美觀性。兩側機柜后部均留有800mm縱深的維修空間,并安裝有可折疊貨架,便于設備維修安裝。

每艙頂壁沿四周布置“回”字型空調風道,根據需要設置,在1號艙左側風道、2號艙右側風道中部各鑲嵌安裝一個圓盤狀喇叭。風道內部粘貼隔音減振材料;風道下方安裝走線槽,電源線和信號線分開布設,防止干擾。

1號艙左側壁居中安裝用戶提供的一臺84寸的顯示器和兩臺42寸顯示器,作為顯示區域,艙壁按需預留顯示器的電源接口和信號接口。

2號艙靠左側居中安裝會議桌,會議桌桌面左側部分可實現折疊,以滿足單艙時使用。桌面上預留電腦接口、電源插座及內嵌在桌面上的可收納話筒。

1號艙顯示器下方,2號艙右壁靠前位置各安裝一個儲物柜,用來儲存電纜、接地樁、熱水壺、醫藥箱、水平儀、對講機及文件資料等。

3.3艙體結構

設計中重點解決:一是艙體在工作及吊裝狀態下無永久變形問題,同時盡量降低艙體的自重,以便實現方艙的吊裝、移動和對位連接。二是5500mm平移式對開門處的密封防水問題。

根據艙體的外形尺寸、載荷分布以及吊裝、運輸等使用工況要求,結合相似產品的設計經驗總結。方艙艙體設計為鋼、鋁復合結構。主框架采用鋼質型材焊接而成,壁板采用鋼質骨架發泡粘接鋁合金蒙皮結構。鋼質骨架與各壁板組成一個封閉式的保溫方艙。

艙體壁板有框架、填充物、蒙皮三部分組成。框架采用鋼質型材制造,中間填充物使用聚氨酯發泡,內外兩側蒙皮采用鋁合金薄板。主框架與各壁板組裝后,各拼接處鉚接專用鋁合金型材,局部補強主框架與壁板的結合部,從而改善結合部的局部受力性能,增加方艙整體結構穩定性和使用性。

考慮方艙在吊裝狀態及調平工作狀態下,主承載受力面為底壁和頂壁,因此設計時頂、底壁采用加強設計結構,底壁和頂壁厚度分別為140mm和80mm,側壁厚度為52mm。

3.4艙體剛強度分析

3.4.1艙體吊裝狀態剛強度分析

方艙及內外部設備總質量為9930kg。

方艙吊裝時通常采用吊車起吊,為控制在吊裝過程中的艙體變形,考慮將吊裝點設置在艙體底部。沿艙體長度方向,左右兩側各布置三個,以中心點為基礎,間隔跨距4000mm。設計時采用有限元分析法模擬分析吊裝狀態。經計算發現,艙體最大應力位置為艙體底部吊裝點位置,應力值為35.2MPa。艙體最大變形量位置為艙體頂部中間位置,變形量為2.855mm。最大應力及變形量滿足方艙設計指標及使用需求。吊裝狀態下剛強度驗算值符合設計要求(許用應力不大于163MPa),可以進行實物吊裝。

計算表明,各構件、各孔口處變形不影響工作需要,滿足使用要求。艙體應變云圖如圖5所示,變形云如圖6所示。

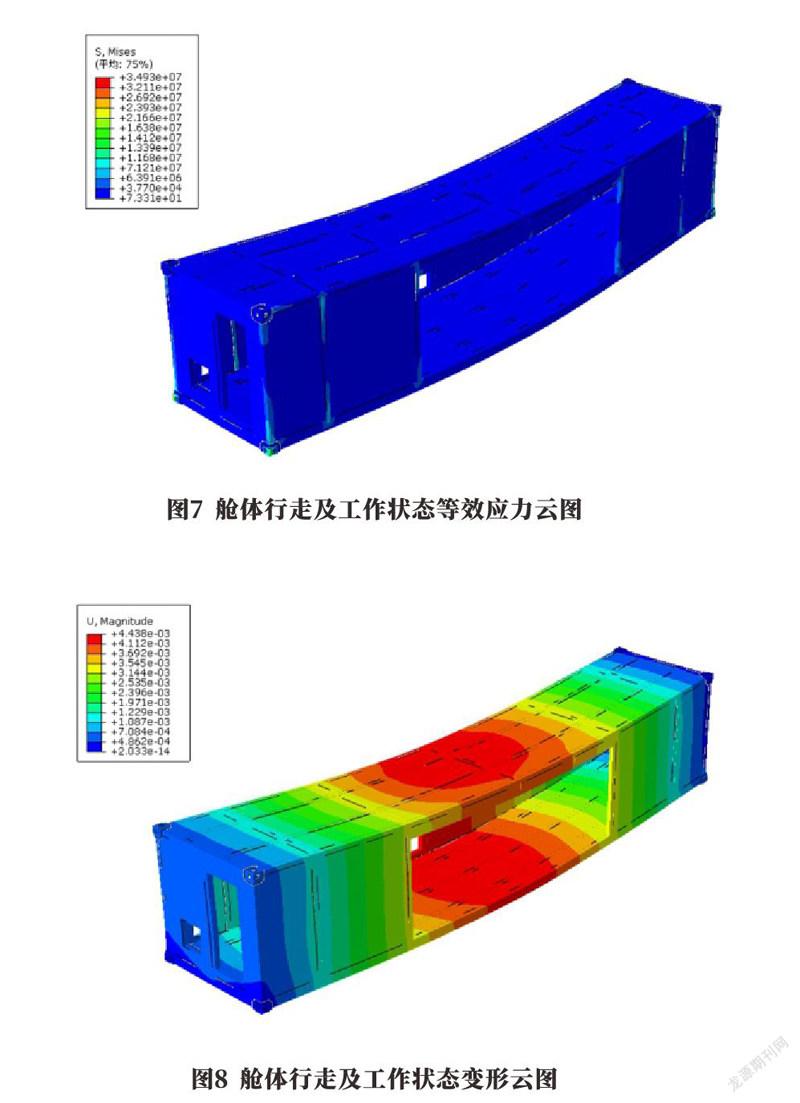

3.4.2艙體行走及工作狀態剛強度分析

方艙在行走及工作狀態狀態下,支撐點為短距移動裝置安裝處。設計時仍采用有限元分析法模擬分析行走及工作狀態狀態的情況。經計算發現,艙體最大應力位置為艙體底部短距移動裝置安裝處,應力值為71.21MPa.艙體最大變形量位置為艙體中間位置,變形量為4.438mm。最大應力及變形量滿足方艙設計指標及使用需求。行走及工作狀態狀態下剛強度驗算值符合設計要求(許用應力不大于163MPa).可以進行相關操作。

計算表明,各構件、各孔口處變形不影響工作需要,滿足使用要求。艙體應變云圖如圖7所示,變形云圖如圖8所示。

3.5兩艙對接

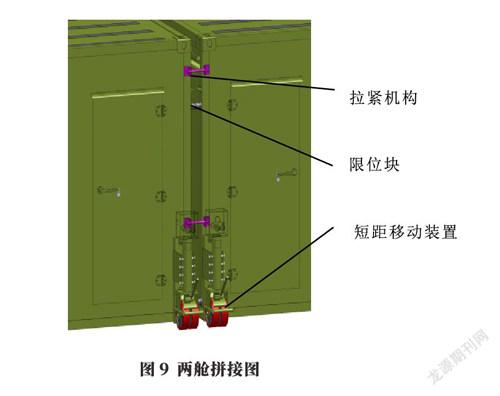

兩艙對接組裝的場地為硬質水泥地面,為實現對接,需要為方艙配備短距移動裝置。對接時兩艙上應有限位塊,防止移動過位碰撞。到位后,兩艙應能實現鎖固形成一體。

3.5.1短距移動裝置

短距移動裝置可利用方艙底部四角集裝箱包角外側孔洞進行快速裝夾,每只移動裝置額定載荷3000kg,每只方艙配備四只,共12000kg,大于方艙總質量9930kg(含內部設備)的要求。滿足方艙使用需求。

3.5.2限位塊

兩方艙對接時為防止操作員在對接過程中過度操作,撞環接合面上的鎖具、雨沿等構件。在方艙對接面的外側合適位置安裝限位塊,限位塊采用圓柱形減震器形式。對接操作時具有一定的限位和緩沖作用,預防意外發生。兩艙拼接如圖9所示。

3.5.3拉緊機構

兩方艙對接完成后,為防止內外部震動、沖擊等引起的突發性相對位移,從而影響連接性能,在兩艙接合面處設計安裝有拉緊機構。操作員通過轉動裝置兩端角輪,由絲杠牽引,鎖固兩艙體,安裝狀態如圖9所示。

3.6防雨、密封

3.6.1艙外防雨裝置

每個方艙對接面對開門上部設有雨沿,并配有防雨裝置。防雨裝置由拉繩和防雨罩組成。兩方艙對接完后,將防雨罩安裝在接合面處的雨沿上,然后收緊拉繩,將拉繩兩端分別系固在方艙外側包邊上的掛環上。如圖10所示。

3.6.2艙內密封、保溫組件

在2號艙對接面開門處的底壁位置安裝有旋轉平臺,旋轉平臺由鋁合金材料制造,輕便耐用。工作面采用防滑處理,安裝有旋轉機構、橡膠密封、限位器等裝置,工作時平臺可沿旋轉機構翻轉。當兩個方艙達到預定對接狀態后,解除限位,翻轉旋轉平臺使防滑面向上,密封裝置向下,與1號倉結合部壓合。實現了接合兩艙并密封保溫的作用。

在兩個方艙接合面壁板上部,接近頂壁位置設置密封保溫裝置,密封保溫裝置兩端采用粘扣形式與兩艙壁連接,實現接合面口框處的密封保溫功能。密封保溫組件如圖11所示。

4結語

12m對接方艙已通過相關試驗和實際應用,均滿足戰技指標要求,方艙對接順暢,具有良好的防雨密封性能,可廣泛應用于部隊、醫療、公安等的野外宿營、野外倉儲、野外作業等。12m對接方艙的研制成功,拓展了方艙的應用空間,為今后大型組合方艙的研制打下了良好基礎。