擴建道路下穿高墩大跨鐵路橋梁施工影響

成科霈

(中鐵第五勘察設計院集團有限公司,北京 102600)

引言

隨著我國交通基礎設施的不斷建設,公路和高速鐵路的交叉工程日益增多[1]。目前鐵路運輸作為國家運輸的大動脈,為保證鐵路運營的安全性和旅客的舒適性,公路工程下穿鐵路時,必須采取安全可靠的交叉方式、結構形式以及施工方法。在公路施工過程中產生的土體開挖與回填會對周邊的鐵路橋梁產生擾動,使之產生不均勻沉降或水平變形等,危害鐵路運營安全。因此,在進行涉鐵段的公路設計時,應全面調查鐵路現狀,充分考慮公路建設的施工條件,對下穿設計方案進行合規性審查以及施工工況安全評估,保證鐵路的變形沉降值滿足規范要求[2]。

1 工程概況

1.1 公路設計概況

沿江公路現狀老路為二級公路,雙向兩車道,設計速度60 km/h。現考慮在兩側新建側分帶,擴建人行道與非機動車道(簡稱人非道路),人非道路采用路基方案下穿通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋13~14 號橋墩。一側人非道路路基寬7.5 m,施工范圍為左側長度73 m,右側長度101 m。道路兩側設置了SS 級防撞護欄。

1.2 路基設計概況

改造僅在現狀道路外側擴建人非道路,因此,其縱斷面設計擬合老路。縱斷面為直坡,坡度為-0.074 %。沿江公路橫斷面布置為0.5 m 土路肩+5.0 m 人非混行車道+2.0 m 側分帶+0.25 m 路緣帶+7.0 m 行車道+0.5 m 雙黃線+7.0 m 行車道+0.25 m路緣帶+2.0 m 側分帶+5.0 m 人非混行車道+0.5 m 土路肩=30.0 m。路面布置為雙向兩車道。地基處理:拓寬路段地表挖除耕植土30 cm,進行原地面碾壓,然后分層填筑80 cm 石灰土(6 %)至路面結構地面,壓實度≮92 %。人非車道采用瀝青混凝土路面結構,面層為4 cm 細粒式改性瀝青混合料(Sup-13)+6 cm 中粒式改性瀝青混合料(Sup-20),基層為20 cm 水泥穩定碎石,底基層為20 cm 低劑量水泥穩定碎石或廠拌冷再生水穩碎石,總厚度為50 cm。見圖2。

圖1 公路設計平面/m

圖2 橫斷面

1.3 通蘇嘉甬鐵路概況

通蘇嘉甬鐵路為雙線高速鐵路,設計速度為250 km/h,采用有砟軌道,擴建人非道于通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋第13 孔梁下穿越,該處為(60+100+60)m 連續梁的中孔,橋墩采用圓端形墩及矩形承臺,橋墩基礎均采用15 根鉆孔灌注樁基礎,樁徑2.0 m。目前鐵路下部結構與主梁已施工完成,但還未鋪軌。

1.4 公路與鐵路相對位置關系

沿江公路與通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋斜交,交叉角度為52.0°。擴建人非道路邊線距通蘇嘉甬鐵路13 號橋墩最小間距為8.86 m,距離相應承臺3.8 m;距通蘇嘉甬鐵路14 號橋墩最小間距為20.41 m,距離相應承臺14.46 m,道路凈空為46.521 m。沿江公路與通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋的相對位置關系見圖3。

圖3 擴建道路與通蘇嘉甬鐵路相對位置關系/cm

2 控制標準

2.1 墩頂位移限值

參照《公路與市政工程下穿高速鐵路技術規程》(TB 10182—2017)第3.0.3 條,受下穿工程影響的高速鐵路橋梁墩臺墩頂位移限值應符合表1 規定[3]。公路下穿處通蘇嘉甬鐵路為有砟軌道,施工引起的墩頂位移控制值為±3 mm。

表1 墩頂位移限值/mm

3 數值模擬

3.1 有限元模型建立

運用Midas GTS/NX 軟件,建立三維空間模型,土體、橋墩、路基結構采用實體單元模擬,高鐵樁基采用樁單元模擬。為了消除邊界對計算結果的影響,模型邊界均距主體工程>30 m,有限元模型的幾何尺寸是270 m×125 m×140 m(順鐵路方向×橫向×高度),見圖4、圖5。

圖4 三維模型

圖5 公路與高鐵橋模型

模型采用位移邊界條件,即側面約束水平位移,底部約束豎向位移。土體采用修正-摩爾庫倫準則模擬,土體的計算參數參考地質勘察報告和相關的工程經驗[4],見表2。

表2 土層參數

3.2 施工階段模擬

按照實際的施工步驟進行模擬,新建工程采用放坡開挖,然后現場澆筑,最后回填的施工方式,共分為6 個施工階段,見表3。

表3 施工階段

3.3 計算結果分析

3.3.1 施工對通蘇嘉甬鐵路墩頂位移的影響

路基開挖與填筑過程相當于對通蘇嘉甬鐵路附近的地基基礎進行卸載與加載,其產生的應力釋放與附加壓力通過應力擴散作用導致周圍一定影響區域的土體應力與位移發生改變,進而影響通蘇嘉甬鐵路橋梁結構[5]。通過數值模擬,得到了通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋12~15 號橋墩墩頂受新建工程施工影響產生的三個方向的附加位移,見圖6~圖8。

圖6 墩頂附加豎向位移

圖7 墩頂附加縱向位移

圖8 墩頂附加橫向位移

從圖6~圖8 中可以看出,隨著基坑的開挖,通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋13~14 號橋墩發生向上位移,隨著路基的澆筑位移逐漸向下,最后基本恢復,其中影響最大的是13 號橋墩,最大附加豎向位移為0.491 mm。基坑開挖階段中13 號墩向小里程側偏移,而14 號墩向大里程側偏移,之后偏移逐漸減小,產生最大附加縱向位移的是13 號橋墩,為2.3 mm。基坑開挖階段中13 號墩向鐵路右側偏移,14 號墩向左側偏移,產生最大附加橫向位移的是13號橋墩,為1.33 mm。鐵路橋梁墩高達50 m,橋墩的橫向剛度大于縱向高度,所以橫向變形小于縱向,而豎向位移最小,可見對于人非道路這種開挖面積與開挖深度較小的施工,橋墩豎向位移不控制,但對于高墩橋墩的水平位移影響較大。

理論分析可知,橋墩的墩頂水平位移由承臺平動引起的平移位移和承臺轉動引起的轉角位移組成,這兩種情況的組合會使得高鐵橋墩墩頂位移發生朝向道路方向或者遠離道路方向,往往結合數值模擬計算分析得到[6]。對于高墩橋梁來說,承臺轉角引起的墩頂位移變化更為突出,設計中應盡量避免在高墩橋梁下開挖過深。見圖9,在基坑開挖后,樁基和承臺發成偏移和轉角,13、14 號墩墩頂均向遠離道路方向偏移。

圖9 橋梁下部結構水平位移云圖

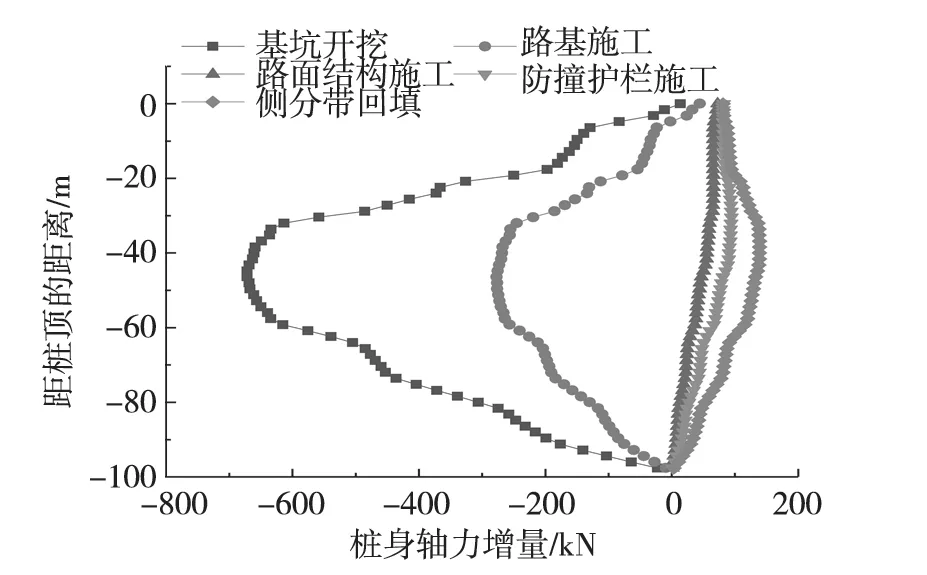

3.3.2 施工對通蘇嘉甬鐵路樁身軸力的影響

新建道路施工完成后,由于應力擴散作用,通蘇嘉甬鐵路橋梁樁基樁身軸力會發生變化,計算了13~14 號墩承臺下樁身軸力的增加量,其中影響最大的是13 號墩的15 號樁基,見圖10。其樁身軸力增加最大為190.5 kN,發生在基坑開挖階段,在最終施工完成后,樁身軸力增加最大的是13 號墩的1號樁基,增加值為138.9 kN,整個施工過程中增加后的樁身軸力均小于極限承載力。因此,在鐵路設計時期如果有明確下穿公路規劃的,可以對橋墩樁基進行加強配筋或增加樁長設計,以提高樁基承載力,數據見表4。

圖10 分析樁位

表4 單樁承載力對照/kN

圖11、圖12 為長江大橋南引橋13 號墩的1 號樁基和15 號樁基樁身軸力增量在各施工階段下隨土層深度的變化曲線,可見距離新建道路最近的1 號角樁在基坑開挖時樁身軸力出現負增長,與此階段橋墩豎向位移向上變化吻合。隨著路基的回填,樁身軸力出現正增長,受應力擴散作用以及地質情況大約樁基頂部以下45 m 左右軸力變化最為明顯。距離新建道路最遠的15 號角樁樁身軸力與1 號樁規律大致反向,即樁身軸力先出現正增長,后出現負增長,樁基頂部軸力變化最明顯。基坑開挖階段對樁身軸力的影響最為顯著。

圖11 1 號樁身軸力增量

圖12 15 號樁身附加豎向位移

3.4 路堤填土對鐵路的影響

路堤形式修建的道路,其加載對高鐵橋梁樁基影響見圖13。

圖13 路堤填土荷載作用下樁土相互作用

軟弱土層在填土荷載作用下會產生側向擠出變形和沉降,對高鐵橋梁樁基的影響主要表現:(1)樁周土的沉降會使高鐵橋梁樁基上部承受負摩阻力的作用;(2)高鐵橋梁樁基在兩側土壓力差的作用下發生遠離道路方向的水平位移,這兩種影響往往同時存在,并相互作用[7]。

圖14、圖15 研究了橋梁墩頂和樁頂水平和豎向位移隨填土高度變化的規律,隨著填土高度的增加,墩頂和樁頂的水平、豎向位移均增大,其中墩頂豎向位移較小,墩頂水平位移較大,成為影響鐵路安全的關鍵。墩頂的水平位移隨填土高度的增長率大于樁頂水平位移的增長率,說明了墩高對水平位移的擴大效應。

圖14 橋梁墩頂和樁頂水平位移隨填土高度變化

圖15 橋梁墩頂和樁頂豎向位移隨填土高度變化

當填土高度為1 m 時,墩頂水平位移達到了1.71 mm,接近于《鄰近鐵路營業線施工安全監測技術規程》(TB 10314—2021)[8]中規定的墩臺位移預警值1.8 mm;當填土高度為1.5 m 時,墩頂水平位移達到了2.41 mm 超過規范[8]規定的報警值2.4 mm,說明高鐵橋下路堤填土高度不宜超過1 m。

4 結語

(1)擴建道路施工過程引起的通蘇嘉甬鐵路橋墩墩頂附加豎向位移最為明顯,最大值為2.3 mm,小于變形控制值3 mm。(2)受擴建道路的影響,通蘇嘉甬鐵路橋梁樁基樁身軸力增加最大為190.5 kN,但增加后的樁身軸力仍小于極限承載力,可以對橋墩樁基進行加強配筋或增加樁長設計,以提高樁基承載力。(3)對于高墩大跨鐵路橋梁來說,墩高是影響墩頂水平位移的重要因素,墩頂水平位移隨著填土高度的增加而增大,路堤填土不宜超過1 m。(4)通過計算分析可知,擴建道路施工對通蘇嘉甬鐵路的影響較小,均滿足要求,產生的風險等級在可控制區間以內,故擴建道路下穿通蘇嘉甬鐵路長江大橋南引橋方案總體可行,實施風險可控。(5)從出現變形位移最大的施工階段可以看出,主要發生在基坑全開挖階段,建議基坑施工盡量分區、分層、對稱、均衡開挖,不得超開挖,以后保證施工的質量安全。