紅巖家書:粗糲能甘為志士 紛華不染傳精神

厲華 王娟 張菓

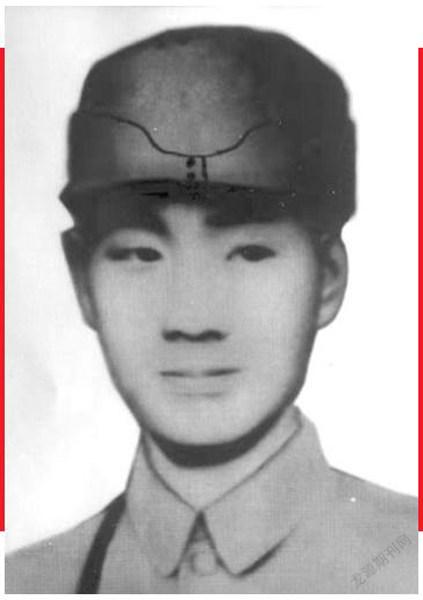

王樸(1921—1949),中共黨員,重慶江北縣(今重慶市渝北區)人。1944年就讀于復旦大學,在校期間積極參加黨領導的《中國學生導報》的工作,由此走上革命道路。他先后創辦了蓮華小學、蓮華中學等。1946年,加入中國共產黨。1947年,擔任中共重慶北區工委委員,負責宣傳和統戰工作。他還動員母親變賣了家中田產,將這筆錢作為黨的活動經費,并根據黨的指示,在重慶組建開設南華貿易公司。1948年4月,王樸被捕,關押于白公館監獄。1949年10月28日,被槍殺于大坪(今位于重慶市渝中區),時年28歲。

王樸:你的幸福就是我的幸福

王樸從獄中托人帶給母親金永華和妻子褚群的家書是兩封口信。他囑咐自己的母親要“永遠跟著學校走”,要“繼續支持學校”的發展,這所學校正是蓮華中學,并要求自己的母親永遠跟黨走。

王樸告訴妻子“莫要悲傷,有淚莫輕彈”,希望她再去找到屬于自己的幸福,因為“你的幸福就是我的幸福”。信中,王樸給兒子取名為“王繼志”,期望兒子繼承自己的革命意志。

1949年,王樸被公開槍殺于重慶的大坪刑場。金永華從報紙上知道了兒子被處決的消息,她手拿著報紙,一個人在兒子的辦公室里靜靜地坐著。晚年喪子,金永華怎能不悲痛?但是她理解兒子,支持兒子。作為一個深明大義的母親,她深知,忠誠是一個人最高尚的品質。兒子是一名中共黨員,他的忠誠更是對黨、國家和人民的責任與擔當。

手捧著烈士榮譽證書,看著兒子的遺像,金永華思緒萬千,流出了熱淚,說了這樣一段話:“我出生于1900年,經歷了許多歷史性演變。從創建蓮華學校開始到迎來解放,我無時不受到黨的關懷、鼓勵。特別是我兒子王樸,是他引導我跟黨走,是他用鮮血和生命讓我認識共產黨、了解共產黨。王樸不僅是我的兒子,更是我人生道路上的導師。”

王樸的兒子王繼志大學畢業后在南京一家科研單位從事技術工作,成為一位對國家科學技術發展有貢獻的專家。他曾說:“父親的一生給我最大的啟示是,在金錢與理想的天平上以何為重?錢,只能為人服務,人不能為錢服務,這是一個基本的道理。”

文澤(1918—1949),又名陳策,中共黨員,四川合江縣(今四川省瀘州市合江縣)人。1936年投入川軍,曾隨部隊在前線同日寇進行了英勇斗爭。1938年參加新四軍,在政治部負責新聞工作,文字功底好,善做群眾工作。1939年加入中國共產黨。1941年在“皖南事變”中被捕,先后被關押在江西上饒、貴州息烽、重慶白公館監獄。1949年,在“11·27”大屠殺中殉難,時年31歲。

文澤:真理必定到來

“11·27”大屠殺之夜,眼見一批批戰友被押出殺害,文澤懷著滿腔怒火在白公館監獄創作了《天快亮的行兇》一詩,隨即也慘遭殺害。這份詩稿由脫險同志藏在鞋里帶出,它是一首珍貴的烈士遺詩,更是一份聲討國民黨反動派大屠殺罪行的證言。

這首詩筆力剛健、沉雄,刻畫出革命者被押出牢房時笑傲生死的場面。詩中,文澤鏗鏘有力地質問反動派劊子手,又對革命戰友以簡潔有力的話語進行最后的鼓勵,飽含著革命者臨刑前的大義凜然與鐵骨錚錚。與其他“黑牢詩篇”相比,這一首顯得特別有力,有很強的畫面感,令人難以忘懷。

在獄中,文澤與敵人展開了針鋒相對的斗爭,為此也受盡折磨。

“快天亮了。”文澤用熾熱的語言表達了在暴風驟雨般的戰斗轟鳴聲中,革命即將勝利的那種信念。“這些強盜狗種都已顫栗、恐慌……”形象而精準地描述了敵人最后時刻極度恐慌和瘋狂的模樣。

反動派特務一次次押人出去槍殺,眼見一個個戰友離去,文澤拿起筆記錄下國民黨反動派最后的瘋狂,描寫出革命者面對死亡的瀟灑大度。這首詩是一則日記、一頁見證,記錄了重慶解放前夕那場大屠殺和革命烈士犧牲時的壯烈景象。詞句之間,讀者也能感受到文澤對反動派的仇恨、蔑視,以及生死當前的果敢與從容。

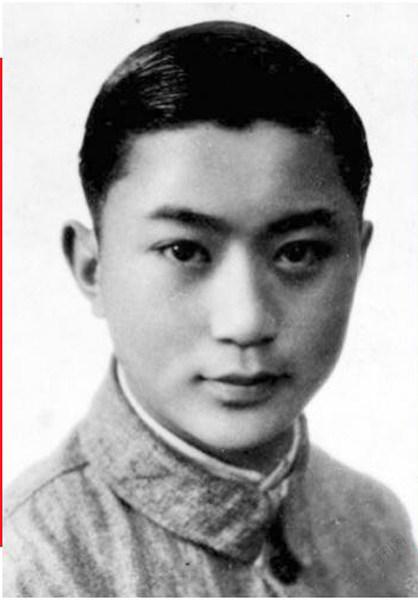

宣灝(1917—1949),江蘇江陰縣人(今江蘇省江陰市)。幼年家境貧寒,11歲就幫著父親挑擔賣魚,做過學徒、小學教員等。1940年為廣告欺騙,誤入國民黨軍統局息烽特訓班。因與進步朋友通信,被罰關禁閉,后趁雨逃跑,本準備投奔皖南新四軍,被抓回后關押于息烽監獄,隨后轉白公館監獄囚禁。在9年多的鐵窗生涯中,他與革命同志同囚一室,受到強有力的感染與熏陶,得到了啟發,看到了光明。他決心把軍統監獄的黑暗寫成書稿,進行公開揭露。每天半夜偷偷起來,借牢房門縫透進的一點燈光進行寫作,長期不懈。1949年11月27日,在大屠殺中殉難,時年32歲。

宣灝:以血還血,這是天經地義的事

宣灝的遺信寫于1949年11月14日,15日完成。

14日,江竹筠等30人被特務先后押出牢房殺害,他感到自己最后的日子也快來了,便寫下這封信交給共產黨員羅廣斌。羅廣斌看后藏在牢房地板下,重慶解放后取出。

這是進步青年、革命烈士宣灝遇難前寫的遺信,也是他短暫人生的簡歷和成長履歷,表達了死亡來臨前那種從容赴死的英勇氣概,也表達了對后來人、對幸存同志的期望。

在白公館監獄,宣灝目睹了譚沈明、許曉軒、文澤等人的英勇斗爭,思想發生巨大轉變。他雖然不是共產黨員,卻主動向共產黨員看齊,并用行動來證明自己。可以說,宣灝是在監獄這個特殊戰場培養起來的戰士。

宣灝的外甥女周霞珍提到宣灝時,說他學過做生意,當過老師,在蘇州學畫、上海學醫,書法和畫都極漂亮。這樣一個有追求、有才華的正直青年,如果不是在那個動蕩年月,如果不被國民黨反動派殘酷殺害,宣灝完全可以追求自己的理想,成為一個在書法繪畫或者醫學領域有成就的人。所以,撫今追昔,后人應該明白今天的幸福安寧來之不易。

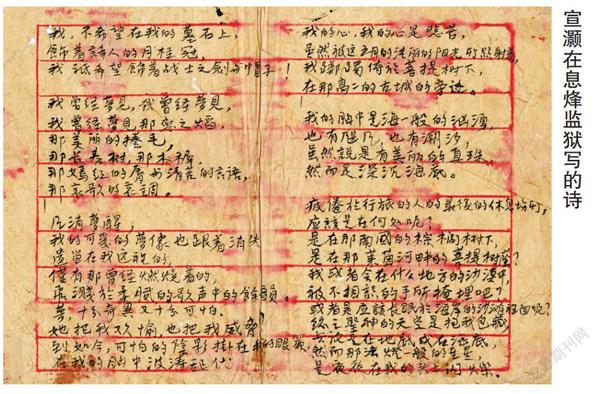

宣灝曾在息烽監獄作了一首詩。這是一首很具現代派氣息的自由體新詩。詩歌語言清奇、想象豐富,且充滿英雄主義和浪漫主義色彩。詩中,宣灝告訴人們,他不是詩人,而是一名戰士。由于此詩寫于被囚息烽監獄期間,他還沒有更深入地接觸到許曉軒等中共黨員的內心世界,所以,詩中還是有些青春的憂郁和迷茫。后來的事實證明,宣灝這位進步青年,在監獄這所“學校”,在一批共產黨人的影響下,逐漸成熟起來,成了一位堅定的革命者,用自己的鮮血證明了人生的價值。

張學云(1922—1949),中共黨員,四川越西縣(今四川省涼山彝族自治州越西縣)人。1939年考入國民黨中央陸軍軍官學校第17期工兵科學習,后留校擔任教官。1944年參加青年遠征軍抗日。1946年,因組織“力行學社”,遭人誣陷而被逮捕,后被中共黨員韓伯誠營救出獄。1947年經韓子重介紹加入中國共產黨,在國民黨軍隊內做策反工作。1948年在國民黨軍羅廣文部332團3營7連任連長。1949年1月,因被叛徒出賣被捕后轉送關押于重慶渣滓洞監獄。1949年11月27日,在大屠殺中壯烈殉難,時年27歲。

張學云:哪怕是永遠的離別亦在所不辭

張學云是一個英勇、悲壯的革命者,也是一位溫柔體貼的浪漫者。這是他在獄中寫給妻子余顯容的一封信。那時,他還認為“見晤之期當不遠矣”。可是,他萬萬沒有想到,一個多月之后屠殺驟然而至。當特務用槍對著牢房掃射的時候,他跳躍到門口“試圖奪槍未成,以身堵敵槍口壯烈犧牲”,這一瞬間的英雄壯舉,是內心信仰的迸發,是大愛者的無畏。

張學云給妻子的這封充滿革命激情的信,可謂相當浪漫,富含對未來的憧憬。他期盼著與妻子在“勝利的地方相會”,雖然那時對妻子來說還是個夢。1948年8月17日,在給妻子的信中,張學云說:“那都是真實的夢,也可以說是我倆全部的心愿。”

離別,是因為去追夢,這是為實現理想的必然。

張學云在信中一直呼喚妻子等他,但在生死關頭,他卻用血肉之軀堵住槍眼,把生的希望留給了戰友。他一直希望給妻子買一件貴重禮物,但由于經濟拮據,最終未能實現,可他在部隊時卻用省下來的錢為戰士買棉被和藥品。也許,這就是張學云心中真正的幸福,為了這種幸福,他可以獻出寶貴的生命。正如他在給妻子的信中所言:“為了未來的、確保的、真正的幸福,我們不能不忍痛離別。哪怕是永遠的離別亦在所不辭!”