袍如其人,優雅自信

趙帥

“中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。”“服飾”與人類文明的發展相伴相行。我國是一個多民族國家,各個民族的服飾設計有著繁多的款式,絢麗的色彩。制服紋飾的過程往往蘊藏著深厚的歷史積淀和隱秘的歷史傳說。郭沫若先生曾說:“服裝是文化的表征,衣裳是思想的形象。”人們在不同時期、不同區域的衣著打扮,折射的是一個民族、一個區域乃至一個時代的文化樣態。在當代社會,服飾作為一種文化符號,它的紋樣、色彩和工藝也能大致表明一個人的身份、個性、氣質,映射著一個人的追求、理想和情愫。

張愛玲在《更衣記》中談到“一九二一年,女人穿上了長袍”。這里的長袍,所指的就是最具有代表性的女裝——旗袍。旗袍,原為清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝。辛亥革命后,漢族婦女也普遍采用。20世紀初,舊有服飾所折射的傳統、功能和造型無法適應于新的社會體制和形態;而新的秩序與觀念尚在建立,思想的包容促使外來文化在本土傳播與實踐。這一時期,旗袍伴隨著長袍馬褂、辮發小足、西裝革履等裝扮出現在了公共場所。而值得注意的是,服飾的顏色也發生了轉變。

從奴隸制到封建制,在“禮樂制度”的影響下,形成了“衣冠制度”。古代服飾中的以禮為先、合禮則美的思想也體現在了服飾的色澤當中。如先秦時期的冕服稱為“上玄下纁”,玄、纁是天地之色,“玄”代表太陽將出地平線而未出,黑中透紅;“纁”指太陽已落地平線折射余光,呈赤黃色。秦朝時期,又因“尚黑”的傳統,黑衣大冠成為重大典禮時的著裝。“明等級、辨尊卑”的服飾功用,在辛亥革命之后也開始消亡,服飾的顏色和款式也變得更為豐富。

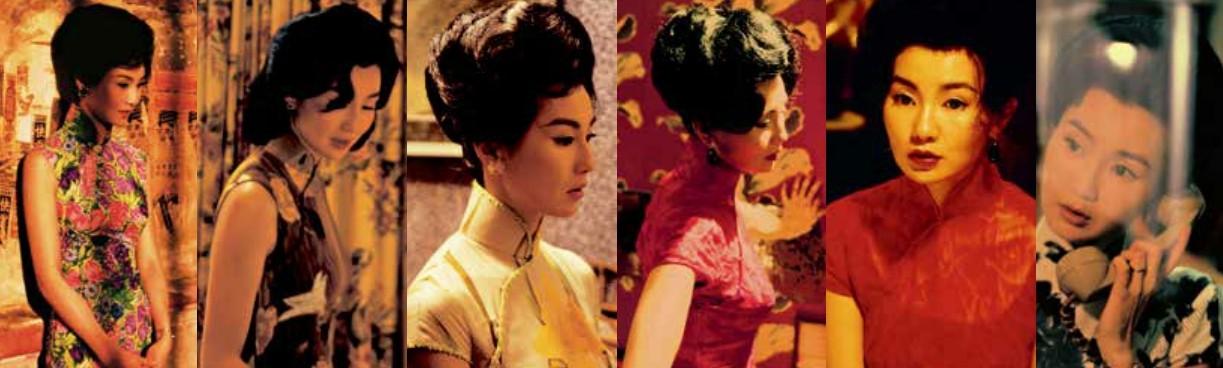

伴隨著舊有的觀念被逐漸打破,旗袍的設計也變得更加大膽與開放。早期的旗袍款式追求薄、露的風尚,形態中彰顯著人體之美,在合理、合體的剪裁中展現女性的體態和曲線。在旗袍的面料中,傳統的絲綢、染色布,新式的時尚印花、提花面料,較為厚實的毛呢與輕薄如羽的玻璃紗材質,都被應用在了近代旗袍的設計當中。

近代的旗袍款式設計,將寬肥的旗袍通過腋下和腰身側縫收攏,下擺縮短,使其更為貼身。旗袍的設計大致經歷了由廓形A型、H型向S型的演變,由無省向腰省、胸省的發展,縫紉技術由平面裁剪向立體服飾造型的轉變,由傳統窄幅向寬幅的織物設計轉化等。織物中的紋樣設計,包含了以植物葉片為主的竹葉、蘭葉、松葉和卷草紋葉,也出現了玫瑰花紋、束花紋等。在中西文化交匯的過程中,旗袍設計大致經歷了從盲目到自覺、從模仿到融合的本土化發展態勢。

近代中國設計的萌發,與世界現代設計的發展是同步的,且在深厚的文化底蘊中,發展更為多元和豐富。20世紀20年代后,以上海、杭州、蘇州為代表的絲綢產業群成為旗袍設計和生產的重鎮,旗袍在材料、風格、紋樣和色彩等方面都產生了積極的變化。旗袍織物開始由厚重轉為輕薄,色彩艷麗,款式豐富。設計師們在設計、選料和配色的環節中,量體裁衣、革故鼎新,結合東方女性的審美和文化,精煉設計構思。

大家非常熟悉的漫畫家葉淺予,在當時被稱為“本埠時裝設計專家”,他認為新裝的設計要符合美的藝術表現,需要在剪裁、色調、圖案三者中調和,并且符合著衣人的品位。傳統的直線裁剪,加之曲線裁剪的潤色,呈現出的“窄衣”效果,喚醒了女性的愛美之心,展現出摩登新時代的風貌。

旗袍成為“化西為中”服飾體系的代表,表現出優雅的體態、獨立自由的態度,它也作為東西文化交流的橋梁,發揮出積極的影響力。1938年,華僑組織在美國紐約發起抗日游行募捐活動,海外的華僑女青年們身著旗袍走上街頭,舉手投足間展露著濃濃的愛國之情與抗日之志。

當代的旗袍,大致表現為右衽大襟的開襟或半開襟形式,有立領盤扣、擺側開叉、單片衣料、收腰、無袖或短袖的式樣,顏色絢麗,款式別致。旗袍的設計也朝著面料考究、質地上乘、色澤高雅、線條流暢、盤扣巧思、織工精美和搭配得當等方向發展。在其中,最為引人注目的是工匠精神的傳承,如上海灘百歲旗袍裁縫褚宏生,他早期設計的白色鏤空蕾絲材質旗袍驚艷眾人。他從1933年開始做學徒,工作至今已逾80年。在漫長的歲月中,旗袍設計師將手工作為工藝流程中的重要部分,一代又一代傳承不絕。

裁剪是旗袍制作中最為繁復的一個步驟。老一輩的匠人,將中國傳統服飾剪裁的技巧全部運用到旗袍的制作當中,學徒初窺尚需三年,登堂入室則需要更長時間的苦工磨煉。1944年接觸旗袍的金泰均,為了獲取最新的資訊,訂閱了《時尚》《時尚芭莎》等雜志,還觀看好萊塢電影,描摹電影中的服裝設計作品。優秀的工匠可以在量體裁衣時,做到分毫不差,而別具風格的旗袍板型,則需要獨到的匠心,在藝術理念與工藝技法中保持著隱秘的平衡。旗袍的設計,可謂“萬變不離其宗”,這種“戴著枷鎖”的藝術創作形式,將“靈活多變”“活學活用”展現得淋漓盡致。

旗袍的魅力在于流暢貼體,穿著者在靜立和行走的時候,都可呈現出與自身氣質相得益彰的韻律之美,設計師們就需要體察這種韻律。設計師以盤扣點睛,依據服裝的面料、滾條、色彩和著衣人的體態,選擇和設計適宜的花形與紐子,將傳統文化中美好與祥瑞的圖案,銜接在旗袍的設計當中。旗袍的再次興起,或許就是因為服飾中的東方神韻—高貴典雅、沉穩內斂以及恰到好處的精致得體。令人賞心悅目的旗袍,吸引著越來越多的女性。作為龔式旗袍的第四代傳人,年輕的設計師羅陽在17歲時就開始接觸旗袍的設計,他在設計中嘗試融入新的元素,如嘗試使用香云紗面料,這種面料工藝繁雜、材質滑爽,又如將旗袍與晚禮服結合,形成“旗袍樣式的婚紗”,再如契合四季時節的旗袍板型、盤扣樣式的設計等。這些風格的沉淀所形成的新式旗袍,成為“羅三裁”服飾品牌的基礎。年輕的設計師們代表了新生代的群體,他們不安于現狀,他們期望創新,他們尋求突破,但是他們又堅守傳統。

在時代的更迭中,設計師們開始將代表近代女性衣香鬢影的旗袍帶上國際的舞臺。正是這樣的品格和自信,讓“旗袍”成為一種文化現象,在海外的市場中占據一席之地。如今,旗袍作為設計元素成為海外服飾設計市場中的寵兒。

設計師馬克·雅可布(Marc Jacobs)在路易威登(Louis Vuitton)2011春夏系列中,則借鑒了旗袍的設計理念,采用了大塊明艷的色彩,以此證明其“華麗大膽的繁復主義”設計理念;而知名服裝品牌普拉達(Prada)2017年的春夏系列借鑒中國旗袍中的斜領、立領、盤云扣等設計元素,將之融入服裝設計當中。這都提示著我們,在浩瀚的歷史長河中,民族的歷史與服飾文化,還有更多可供探尋和汲取的靈感與養料。

(作者單位:四川大學藝術學院)