傳統繪畫的現代化略講(一)

文/陳玉圃

陳玉圃 南開大學東方藝術系教授

傳統書畫如何在現在社會中生存、發展并煥發生機,是一個時代性的問題,備受鐘愛傳統的青年人關注。其實可以從兩個方面理解:一方面是在社會層面,文化復興至少是幾代人的事情。所謂“十年種樹,百年樹人”,要知道沒有人的參與,一切文藝形式都沒有意義。傳統書畫也如此,它的未來如何,完全建立在傳統文化思想能否繼續恢復和繁榮的基礎上。幸運的是,當前國家大力提倡中華民族的偉大復興,其中必然包括民族文化的偉大復興,所以,眾多青年人對此有所關注,這也是傳統書畫藝術能復興繁榮的前提。另一個方面是畫家個人層面,它完全依賴于畫家的個人精神修養的提升、文化底蘊的積累、藝術技法的凝練等因素。所謂:“謀事在人,成事在天。”個人如果不努力,即使傳統書畫的未來再明朗,也跟他沒什么實際關系。當然,也可以這么說,傳統書畫的光明未來,離不開每一個書畫愛好者的努力。

不可否認,百年以來,傳統書畫的傳承遇到了極大的困難,風格的現代化趨勢似乎不可避免,而且展覽成為書畫藝術展示的主要途徑,也令傳統書畫面臨一個比較尷尬的局面:以表達內心最隱秘的情緒為主的傳統繪畫如何面對大眾進行公開透明的自我展示?其中包含著青年畫家如何才能突圍而出,成就典范,這是傳統書畫能否復蘇繁榮的重中之重。畢竟一個時代的書畫藝術的繁榮,如果沒有典范性的作品以及沒有突出的代表人物,就是空中樓閣,鏡中之花,經不住歷史長河的沖刷、打磨,當時吹捧得再好,也有原形畢露、水落石出的那一天。作為老畫家,我并沒有什么繪畫秘訣與大家分享,我的繪畫視頻在“一脈流泉——陳玉圃書畫作品展”上有循環播放,在所有觀眾面前,一筆一畫,不藏著掖著,一幅八尺山水,不打草稿,從落筆開始,筆筆連貫,依筆墨變化點染皴擦,千變萬化,又連貫如一。對我來說,這就是傳統書畫藝術的現代化。不是以現代的,主要是西方的審美、透視等角度去改造傳統書畫,而是以傳統書畫的本質去適應現代社會的變化,不要天天想著“我注六經”,還是先讓“六經注我”,踏踏實實地打好基礎,完善人生觀、世界觀,畢竟筆墨所出,皆從此心,心若不安,筆墨更無從落腳。在此特別感謝廣西美術家協會、廣西美術館共同主辦“一脈流泉——陳玉圃書畫作品展”。據說展覽延期到2022年5月,80余件展品雖然大多由藏家提供,但確實也較為完整地體現我的藝術世界,若有疑問,可前往一觀,即可知我所言非虛。

或許有人會說,這樣的筆墨感覺實乃天授,人不可學。我初中畢業,生在鄉野,家徒四壁,父母皆是大字不識幾個的農民,社會環境彼時也以反傳統為主流,所以能有今天,不也是一步步跟著老師學過來的?最初我按照《芥子園》自學自畫,然后幸運地遇到了黑伯龍先生,他告訴我:一要多讀書,二要多臨摹,三要堅持“寫”。這是他告訴我的繪畫秘訣,在我看來,之后的我才算是真正找到了中國書畫藝術的正門,知道筆墨、氣韻、雅俗,知道劉李馬夏、四王吳惲等,否則,自己可能也就形同路人,毫無作為可言。

多讀書是為了“明”目。這個“明”是《大學》里“在明明德”中的“明”,也是《堯典》里“克明俊德”中的“明”。在幾十年書畫教學中,我面對新生的時候首先是給他們講“畫道”,很多學生覺得太形而上,玄之又玄,其實“畫道”是傳統書畫中最重要的思想,不了解畫道,就不“明”,會被外界因素迷惑,失去堅持的動力。實際上,傳統書畫表現的也是這個“明”,你對世界的了解有多少,就會有多少“明”蘊含在筆墨當中,它會照亮未來,影響觀眾,這就是朱熹說的“先覺覺后覺”,自己都弄不明白筆墨是什么,還去引導別人,這不是誤人子弟么?

多臨摹是為了清“省”,對應的是“吾日三省吾身”。謙虛向前賢學習,是學習傳統書畫的基礎,否則“傳承”就失去了方向。收藏講究傳承有序,實踐也是如此,筆墨形式從來不是忽然生發出來的,而是從前賢的筆墨經驗中,一點一滴地凝聚出來的。現在青年畫家為了出名,忙于創新形式,乃至材料等,都有些急于求成了。要知道書畫藝術是有生命的,雖然近代以來,它的生命力受到了極大的戕害,但是通過不斷反省,我們能從中感受到它生命力的韌性,生命脈搏的彈性,這個彈性就是契機,你如果能把握住,然后生發之,那么你的書畫藝術的生命力自然強勁有力。在展覽作品中不要追求形式上的沖擊力和視覺上的震撼,那些東西都像海嘯,確實很厲害,但海嘯過后,留下的是一片狼藉,不利于生活。中國書畫是生命藝術,它注重的是生命本身的和暢舒適,生機無限。縱使一塊巨石,也能被一株嫩芽頂反。古人說“見賢思齊”,其實也是這個意思,不要執著于“我”,我要創新,我要成功,我要成為大師,畫畫好了,“新”自在其中,福祿亦自在其中。

堅持“寫”是有“我”。對應的是孟子說的“萬物皆備于我”。筆墨說到底還是一個形式,它并不能成就一個人,而是你要因著“筆墨”這個形式了悟“畫道”,這就是庖丁解牛說的“由技進道”,就像我們開車去北京,車再好,如寶馬、奔馳等,你迷路了,沒油了,就會到不了北京,那有什么用?孔子說過:“禮云禮云,玉帛云乎哉?樂云樂云,鐘鼓云乎哉?”一如“仁”是禮樂的原則,“寫”就是筆墨的原則。至于畫什么題材,人物、花鳥、山水等,都要堅持“寫”,因為筆墨要有真實的意義,就是靠“寫”。我們平常總說某某“筆墨不好”等,其實就是它“寫”的成分少。我后來跟著其他老師學習,受了些學院派習氣,打草稿,一層層描,自以為作品效果很不錯,拿給老師看,老師就說,不要描,不要一點點涂來涂去的,要寫,不準打草稿,畫錯了,最多重新畫而已。我一直記得老師那個時候的嚴厲神情,至今不敢忘記“寫”,可以說,它影響了我近60年的藝術之路,乃至繪畫風格的演化。而且,“寫”也確實成就了我,非如此,肯定沒有辦法在萬千學畫同行中脫穎而出。

很遺憾,限于篇幅,我不能一一展開,僅就老師的教誨與后學們交流一下,也許以后會就某一點再深入探討,可是,我們得承認,雖然現在傳統書畫的發展處于低谷時期,卻正是青年畫家大展身手的最佳時機。因為傳統繪畫在已有的程式中逐漸成了虛文,備受爭議,正需要有擔當、有能力的畫家賦予它新的生命力,乃至成為新的繪畫傳統。一旦成功,他(她)必然會是后人所敬仰佩服的存在。在此拋磚引玉,先祝福青年畫家在傳統書畫的實踐中取得巨大成功。

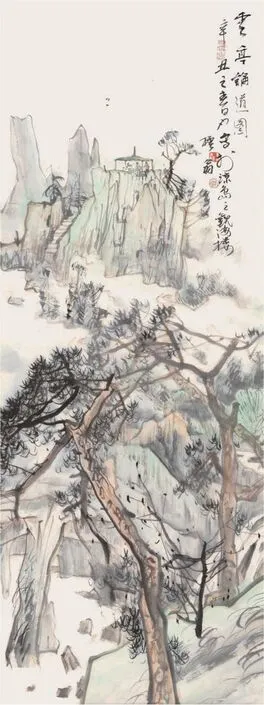

陳玉圃/云亭論道圖 129cm×49cm