論認罪認罰從寬制度中的“自愿性”構成要素及實現路徑

李 達

論認罪認罰從寬制度中的“自愿性”構成要素及實現路徑

李 達

(貴州師范大學 法學院,貴州 貴陽 550001)

認罪認罰從寬制度作為我國刑事訴訟中一項新的制度,具有重要的刑事法律價值內涵。而在具體實踐之中,關于被追訴人認罪認罰自愿性的保障方面存在著問題。鑒于此,通過厘清認罪認罰的具體內涵,從而更為清晰地把握認罪認罰中自愿性的主、客觀構成要素,在此基礎之上,提出建立權利告知制度、規范被追訴人庭前反悔權、完善值班律師參與制度、推動法庭審查實質化方式對被追訴人認罪認罰的自愿性加以保障,從而進一步推動認罪認罰制度的完善和落實。

認罪;認罰;自愿性;保障

一、引言

2018年10月26日,全國人大常委會通過《關于修改〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的決定》,將認罪認罰從寬制度和刑事速裁程序的試點經驗積累上升至法律,自此,認罪認罰從寬制度成為我國刑事訴訟中的一項重要制度。認罪認罰制度的設立不同于以往的刑事從寬制度,它既是實體制度,又是程序制度,是集程序規則與實體規范與一身的綜合性法律制度[1]。從適用范圍上來講,認罪認罰制度的適用時間從偵查程序開始一直持續到審判階段,貫穿始終。并且,認罪認罰制度的適用范圍不因罪名的差異、量刑的輕重而有所限制。這一制度的確立標志著我國“寬嚴相濟”的刑事政策的進一步落實與推進,為我國深入推動以審判為中心的刑事訴訟制度改革創設了良好的制度條件[2]。

然而,立法上的美好愿景并不一定與現實生活能夠完全契合。認罪認罰從寬制度雖然為我國刑事審判現代化、體系化起到了關鍵作用,但是認罪認罰從寬制度的具體實施仍然存在一些混亂之處。例如,我國2018年《刑事訴訟法》第15條規定:“犯罪嫌疑人、被告人自愿如實地供述自己的罪行……,可以依法從寬處理。”依據該條文,犯罪嫌疑人、被告人若想獲得認罪認罰下的從寬處理,必須自愿地供述自己的罪行。而在這就引發了一個關鍵的爭議問題:何為自愿?也就是說,司法人員在辦案時,如何判斷被追訴人是否自愿地向司法工作人員供述自己的罪行。若不將該問題進行厘清,那么對于認罪認罰從寬制度的適用將產生根本上的動搖,司法實踐中也會因“自愿”標尺的不統一產生“同案不同判”的司法怪象,不利于全國范圍內深入推進認罪認罰從寬制度的具體實施。同時,被追訴人供述的自愿性也應當受到一定的保障,避免其他干擾因素對被追訴人的供述自愿性產生影響。鑒于此,對認罪認罰從寬制度中的“自愿”進行合理的解讀并采取合理的措施保障被追訴人供述的自愿性,成為當下亟待解決的問題之一。

二、認罪認罰從寬制度的理論構造

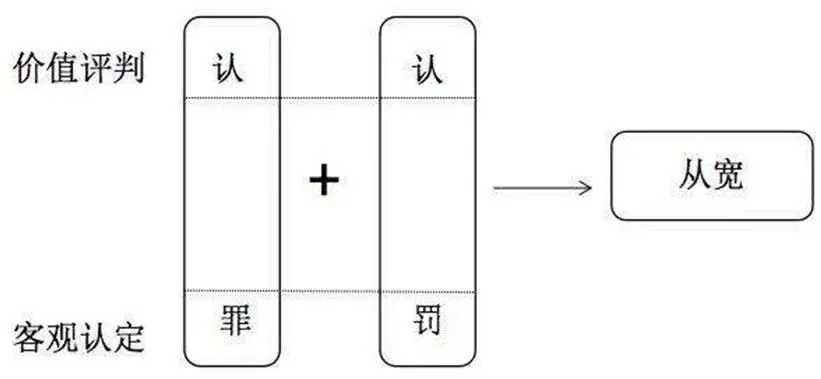

認罪認罰從寬制度的價值設定兼具政策與效率二重屬性。在遵守宏觀政策的指引下,追求刑事訴訟效率的積極實現避免不了與保護被害人的權益之間產生沖突。正因如此,正確地適用認罪認罰從寬制度是我國刑事政策落實、被害人權益保障以及法律公平正義實現的必然要求,而認罪認罰從寬制度的適用前提就是對認罪認罰從寬制度進行合理的解析與闡釋。認罪認罰從寬制度可以從價值評定與客觀認定兩個維度對其進行解釋,如圖1所示。那么在客觀認定層面,何為“罪”?何為“罰”?在中國語境下對該問題作出合理的解答是解決后續價值評定問題的根源所在。故本文將對認罪認罰從寬制度從不同方面進行解答,為后續被追訴人自愿性問題的解答提供正當的理論基礎。

圖1 認罪認罰從寬制度結構簡圖

(一)認罪認罰從寬制度中的“認罪”

關于認罪認罰從寬制度中的“認罪”所指向的內容,我國學者有著不同程度的認識,大體上可以分為三個層次:被追訴人是否承認犯罪事實,被追訴人是否承認構成犯罪,被追訴人是否承認被指控罪名。而三種不同層次的“認罪”認識,最終形成了對“認罪”內涵的差異化理解,也產生了關于“認罪”理論上的不同學說,這其中就包含了精確認罪說、概括認罪說、自愿認罪說等不同學說理論。而對“認罪”的不同理解角度決定了后續制度的具體應用以及程序銜接,因此,對“認罪”內涵的厘清是該制度合理推進的應有之義。

若要正確地理解認罪認罰從寬制度中的“認罪”,首先要將其與我國刑法與刑事訴訟法中其他類似制度進行區分。我國刑事司法制度中已經規定了一系列的認罪制度,例如自首、坦白等。這些制度無論是從目的還是結果上均與認罪認罰從寬制度中的“認罪”存在高度交叉。審視2018年《刑事訴訟法》第15條、第173條以及《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》中有關規定,我國官方目前仍傾向于將“認罪”界定為犯罪嫌疑人或被告人自愿如實地供述自己的主要犯罪事實,而如實供述自己的罪行則與刑法中規定的“自首”與“坦白”產生了適用上的重疊。誠然,作為最新的寬嚴相濟的政策樣態的認罪認罰從寬制度與自首、坦白、如實供述之間存在歷史傳承關系[3],不過,作為我國最新的理論成果,認罪認罰從寬制度有著獨特的制度優勢與操作空間。與傳統的量刑情節相比,認罪認罰從寬制度適用上更為廣泛,其適用時間貫穿于刑事訴訟全過程,且不受罪名與可能受到的刑罰限制。換言之,認罪認罰從寬制度是對被追訴人權利的進一步保障,有利于我國寬嚴相濟政策的有效落實。在此背景之下,對于“認罪”的內涵應當結合我國目前的刑事司法程序進行分類討論。具體而言,對認罪中“罪”的內涵不應“一刀切”地判斷,而應當對普通程序、速裁程序、簡易程序中認罪的內容作出區別。鑒于速裁程序與簡易程序中被追訴人一般并不需要經歷法庭調查、辯論等環節,因此,對被追訴人“認罪”的標準應適當提高,不應僅適用對其主要犯罪事實的供述,同時也需要其對罪名認定與檢查機關協商一致。類型化地區分“認罪”在不同程序中的內涵能夠有助于真正的實現認罪認罰從寬制度的效率價值,避免對我國原本的繁簡分流的訴訟程序產生阻礙影響,進一步地優化司法資源合理配置,推動我國刑事訴訟的改革目標的完成。

(二)認罪認罰從寬制度中的“認罰”

我國所規定的認罪認罰從寬制度將“認罪”與“認罰”相結合起來,二者缺一不可,被追訴人只有在既認罪又認罰的情形之下才能夠獲得“依法從寬處理”。這種將“認罪”與“認罰”相結合起來的,共同作為被追訴人獲得從寬的條件的規定是否合理,是實踐與理論界爭議的焦點。換言之,“認罰”究竟代表被追訴人對量刑裁判的認同,還是被追訴人僅針對檢察機關的量刑建議的認可?對此一直爭論不休[4]。進一步來看,這種爭議的根源在于對“認罰”內涵的不同理解。主張“認罰”代表對最終裁判量刑認同的一方認為,被追訴人在此種理解背景之下,“認罰”的作出間接地代表被追訴人放棄自己的上訴權[5]。主張“認罰”代表被追訴人認同檢察機關的量刑建議的一方認為,被追訴人的“認罰”僅僅是贊同適用速裁程序審理,而并不能夠將“認罰”的外延不斷擴張,乃至認為被追訴人的“認罰”意味著服從最終的判決,放棄上訴的權利[6]。考察我國推出認罪認罰從寬制度的目的以及時代背景來看,隨著時代的進步與發展,為了優化司法資源配置、提升案件處理效率,維護司法公正,最終推出了認罪認罰從寬制度。而該制度的推出必須要兼顧控辯雙方的地位與權益。若將“認罰”的內涵外延擴展到最終的量刑判決以及上訴權的喪失的話,案件將會處于一種“未審先判”的樣態,對于被追訴人的權益無疑是一種侵犯,同時也與認罪認罰從寬制度對被追訴人權利保障立法價值相背離。正因如此,將“認罰”的內涵限縮在被追訴人對可能的刑罰的認同是認罪認罰從寬制度的應然,也符合對被追訴人訴訟權利的保護的要求。

在對認罪認罰從寬制度的基本要素構成厘清的基礎之上,可以更為清晰地把握認罪認罰從寬制度中的“罪”與“罰”的內涵。而具體應用該制度時則是一種更為復雜的判斷與考量。辦案人員對于被追訴人的“認”的評判影響到認罪認罰從寬制度能否準確地應用到個案之中,也會直接影響到被追訴人能否獲得從寬處理,更深層次的說,被追訴人“認”的自愿性與認罪認罰從寬制度的社會效益密不可分。只有在被追訴人基于自愿的認罪認罰的基礎之上,才能夠說明被追訴人真誠悔過、具有從寬的正當性理由,從個體上實現認罪認罰從寬制度的預防犯罪的社會價值。

三、認罪認罰從寬制度中的自愿性構成要素

認罪認罰從寬制度的設計理念中重要的一點就是解決我國存在的“嚴有余而寬不足”的刑事立法問題。我國刑事立法在不斷擴大重罪范圍的同時,也為了順應犯罪治理法治化的要求,降低犯罪門檻,增設新型犯罪等手段將大量輕微犯罪行為納入刑法的管控范圍。刑事立法上的“雙擴”在實踐中體現出不對稱性司法適用。具體表現為,刑罰體系偏嚴、過于傳統單一,而應對的辦法中,為了維護傳統刑法體系的穩定性,較為恰當的解決路徑就是豐富從寬量刑情節,因此認罪認罰從寬制度應運而生[7],在認罪認罰從寬制度的具體應用中,產生了許多問題,其中關于被追訴人認罪認罰自愿性的保障問題尤為關鍵。若不保障被追訴人對“罪”與“罰”認同的自愿性極有可能會產生兩種主要的消極情形:第一種可以稱為虛假自愿,這種情形的產生主要因為在犯罪活動中實際的受害者是在案件中受害的被害人,而在刑事訴訟程序之中,犯罪人所認罪的對象則是公安司法機關。由此,在實踐之中就會出現有些犯罪人為了從寬處理的積極效益對公安司法機關進行認罪,而對實際受損的被害人則無任何悔過之心,這與認罪認罰從寬制度的司法理念大相徑庭[8];第二種情形可以稱為屈服自愿。顧名思義,這種情形下的被追訴人認罪認罰的意思表達是出于被脅迫的狀態,產生這種情形往往是由于辦案機關片面追求辦案效率而完全忽略對被追訴人的權益保障,該情形下的認罪認罰與我國對與認罪認罰從寬制度的司法愿景相差甚遠。上述消極情形的可能出現引發了我國學者們關于認罪認罰從寬制度中被追訴人認罪認罰自愿性保障問題的探討。若想解決自愿性的保障問題,首先要對自愿性構成要素進行研討,于此基礎之上才能夠更為深入地考慮如何保障被追訴人認罪認罰的自愿性。實際上,認罪認罰的自愿性與社會心理學意義上的自愿存在一定的差異,認罪認罰的自愿性更加強調的是一種對于強迫認罪認罰的否定[9]。在布萊克法律詞典中將自愿性定義為“一種不受強迫的自愿與自由的特征”[10]。從文義上來看,自愿性可以拆分為“自”與“愿”兩個維度來加以考量。由此,本文主張將自愿性分為客觀方面與主觀方面,從而對應自愿性中的“自”與“愿”進行分析。

客觀方面來看,自愿性中“自”應當包含以下兩點內容:第一,被追訴人的認罪認罰是出于被追訴人的獨立行為。認罪認罰從寬量刑的適用應當體現出被追訴人對于自己所犯罪行的真誠悔改。這種悔改也必須來源于被追訴人本人。從形式上來說,認罪認罰要求行為的作出源于被追訴人的自身的行為。第二,被追訴人認罪認罰的作出應當是可感知的外在表達。只有將被追訴人的認罪認罰外在實體化才能夠形成穩定的書面材料,防止被追訴人隨意改變自身說辭,影響司法穩定性。

主觀方面來看,自愿性的“愿”應當包含以下幾點內容:第一,被追訴人所作出的認罪認罰是自己自由的選擇。這就要求辦案機關在對被追訴人進行認罪認罰程序時,不干涉被追訴人的選擇行為。被追訴人可以選擇認罪認罰,也可以選擇拒絕認罪認罰,同樣也可以保持沉默;被追訴人認罪認罰的范圍也應當由被追訴人自由地選擇,被追訴人可以選擇就某項罪名認罪認罰,就一些罪名認罪認罰或全部罪行認罪認罰[11]。第二,被追訴人對自身意識具有可控制力。《關于在部分地區開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作的辦法》(下文簡稱《試點辦法》)第2條指出,尚未完全喪失控制自身行為能力的精神病人不適用認罪認罰從寬制度。這是由于精神病人缺少對自身意識的完全控制能力,其所作出的意思表示可能存在認識與理解上的偏差。這樣的規定從側面反映出,使用認罪認罰從寬制度時,對自愿性的要求應掌握一定的標準,也即最初認罪認罰的被追訴人應當能夠完全控制自身的意識。第三,被追訴人的認罪認罰是基于真實意思的表現。這里所謂的真實意思表示指代的是被追訴人應當對認罪認罰的有關信息清楚知悉,在此基礎之上作出是否認罪認罰的意思表示。《試點辦法》第5條規定犯罪嫌疑人、被告人有權獲得法律幫助,確保其了解認罪認罰的性質和法律后果,自愿認罪認罰。正因如此,被追訴人所愿意作出的認罪認罰前提是其了解關于認罪認罰的相關信息。如

前所述,這里講到的了解應當是對法律結果有限定的、概括的了解,而非認同的認罪認罰所產生的精準的法律后果。

四、認罪認罰從寬制度中的自愿性實現路徑

我國《刑事訴訟法》以及其他相關的司法解釋等法律規定對認罪認罰從寬制度的適用,在不同的訴訟階段分別設置了不同的訴訟規則與程序,從而建立起來一套較為完善的認罪認罰從寬案件的審理機制,使得寬嚴相濟的刑事政策得以立法化、程序化[12]。然而,在很長的一段時間之內,對于寬嚴相濟刑事政策的運用主要依賴于辦案機關的主動調查、審查與認定,這種訴訟程序形式與審理機制可能會導致認罪認罰從寬制度的執行不力或流于形式,最終造成被追訴人認罪認罰的自愿性難以保障。為了防止上述現象的出現,本文建議可以采取以下幾點措施保障被追訴人認罪認罰的自愿性。

(一)權利告知制度的建立

刑事訴訟程序中“認罪”與“認罰”就是一種“同意”,而這種同意又以被追訴人充分掌握有關筆錄信息,理解同意的含義,經過充分的考慮之下作出的決定[13]。根據民事訴訟處分原則,當事人只要在不損害國家、社會以及他人的合法權益下,有權在法律規定的范圍內自主地決定是否行使實體權利和訴訟權利[14]。也即,在適用認罪認罰從寬制度時,要確保被追訴人的認罪是在被追訴人已經完全了解案件的事實進展,辦案人員也應當如實告知被追訴人“同意”所產生的后果。權利告知作為一項辦案機關的義務,與此相對應也就是被追訴人應當享有知悉的權利。知悉權作為一項訴訟中的權利,通常指的是被追訴人在訴訟過程中獲知與自己權益相關的各種信息,從而能夠更加理性地行使或處分自己的權利[15]。也即,在認罪認罰流程之中,被追訴人應當享有知悉權,而知悉權的保證就是要建立權利告知制度,確保處于強勢地位的辦案機關能夠積極地履行權利告知義務。具體的制度設計可以從以下幾個方面進行:第一,應當及時、規范地記錄訊問的完整過程,并以錄音錄像制度輔之,防止被追訴人在認罪認罰之后得到從寬的托詞[16];第二,可以賦予被追訴人查閱案件卷宗的權利。目前,我國僅規定了辯護人享有一定的閱卷權,而對被追訴人的閱卷權缺少必要的規定,這樣的制度設計難免會影響到被追訴人的知情權,最終直接影響被追訴人認罪認罰自愿性的真實。

(二)規范被追訴人的庭前認罪反悔權

目前來看,我國關于當事人反悔權的研究主要存在于消費者研究領域,在我國刑事訴訟相關法律規定之中,關于被追訴人的反悔權尚未有直接明確的規定。但是我國于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》中第83條規定了被追訴人對自己的辯解和供述反悔的情形,這表明賦予被追訴人反悔權存在制度的合理性[17]。此外,認罪認罰從寬制度要求被追訴人是基于自愿而作出的,那么自愿中就理所應當地包含反悔的權利,若將此權利剝奪無異于破壞了被追訴人自愿性的完整性。經過分析,雖然被追訴人的認罪認罰的反悔具有制度正當性并符合認罪認罰從寬制度中的自愿性要求,但若在認罪認罰從寬制度運用中賦予被追訴人反悔權可能面臨兩個方面的阻礙,一方面,被追訴人認罪認罰之后,因為某些因素的作用,其對認罪認罰反悔,在這之后,被追訴人可能錯失從寬處理的機會,同時被追訴人也會存在擔心因反悔而造成司法機關報復的心理。另一方面,被追訴人的反悔對于司法機關來講存在一定的司法風險。譬如,被追訴人的反悔可能推翻司法機關之前的工作,造成司法資源的浪費[18]。鑒于以上兩點考慮,被追訴人的反悔權理應受到一定的限制,較為有效的辦法是,可以根據被追訴人的反悔權實施時間作出分類處置。依照司法審查為時間節點,司法審查之前被追訴人可以隨時反悔,司法審查之后被追訴人若想實施反悔權應當提出合理且充分的證據。此外,若該案已經宣判,那么被追訴人的反悔權應當歸于消滅,以此避免產生司法上的不穩定性。

(三)完善值班律師參與制度

刑事速裁程序和認罪認罰從寬制度的設立催生了值班律師制度的建立與發展[19]。根據我國2018年《刑事訴訟法》第36條的規定,值班律師由法律援助機構派駐在人民法院、看守所等場所,其功能是為犯罪嫌疑人、被告人提供法律問題咨詢、程序選擇建議、申請變更強制措施等方面的幫助。而在我國刑事訴訟相關規定之中,值班律師的角色定位并不等同于辯護人的訴訟地位,其發揮的作用類似于“準辯護人”。換言之,值班律師并不具備辯護人具有的調查取證權和閱卷權,若想讓值班律師的法律幫助更為準確有效,顯然在此種情形下值班律師僅依靠短暫的與被追訴人進行交流,就為其提供恰當的量刑建議是不切實際的。因此,為了確保值班律師幫助的實質性,可以在今后的制度設計中為值班律師提供更多的實質性權利,避免形式化。譬如,在實踐中處理認罪認罰案件時,時常會發生辯方內部意見不統一的情形,而這種意見分歧需要一套合適的處理辦法進行處理。內部意見分歧的處理結果可能有兩種:第一,值班律師退出,更換值班律師;第二,被追訴人與值班律師協商一致,意見統一。后者情形中,值班律師完成了其應盡的義務。而就前者而言,我國現行的刑事訴訟相關規定之中,只規定了委托律師或援助律師的退出機制,而對于值班律師的退出機制尚未有明確的規定,建議完善值班律師退出機制,使得被追訴人的認罪認罰的自愿性更為實質化,而非無奈之下妥協的后果。此外,我國應當為值班律師的幫助工作提供更為便利的條件。雖然我國2018年《刑事訴訟法》第36條中已經規定了辦案機關應當為被追訴人會見值班律師提供便利,而對于該條文中的“便利”并未明確其具體內容。因此,我國有必要在未來值班律師制度的修繕中設定更為細致的值班律師的會見權,并附有權利救濟的方式,從而確保值班律師在被追訴人認罪認罰案件中的關鍵作用,進一步保障被追訴人認罪認罰的自愿性。

(四)法庭審查的實質化

2018年《刑事訴訟法》以及《試點辦法》中并未明確規定人民法院審查被追訴人認罪認罰自愿性的程序辦法。在實踐中,由于缺少法律的明文規定,各地法院對于被追訴人的認罪認罰審查難免流于形式,從而架空認罪認罰從寬制度理念,難以兼顧法律的公平正義與效率之間的關系。為了防止無辜者被迫認罪,保障被追訴人認罪認罰的自愿性,理應建立被追訴人認罪認罰的審查機制。雖然認罪認罰從寬制度的適用貫穿訴訟整個階段,涉及到偵查機關、檢察機關、審判機關幾方不同機關,但從實際角度來說,由于法官是最后的審判者,因此,認罪認罰從寬制度的法庭審查是三個階段中最為關鍵的一環,也是被追訴人認罪認罰自愿性的最后一道保障。為了確保法庭審查的實質性,應當課以法庭自愿性審查的義務,明確被追訴人對于認罪認罰的“罪”與“罰”的內容,以及可能帶來的最終法律后果,給予被追訴人認罪認罰自愿性的最終保障。

以上關于自愿性的保障路徑僅是針對一般情況下被追訴人自愿性保障方式進行解讀,而在實踐中,由于近些年來未成年人犯罪率幾度攀升,如何確保未成年人認罪認罰的自愿性需要作出一些更為細致的構想。例如,未成年人認罪認罰案件中,對于未成年人來講,其行為表達受到自身因素的一定限制,故在未成年人認罪認罰案件中應當確保其在法定代理人或其他合適成年人的伴同下進行。換言之,由于未成年人的年齡等特殊原因,其理解能力與表達能力均可能存在一定的限制,因此對未成年人認罪認罰案件中自愿性的判斷,辦案機關不應完全采納未成年犯的個人自由表達,而應當對未成年犯的法定代理人與其他成年人的意見適當加以考慮。

[1] 苗生明,周穎.認罪認罰從寬制度適用的基本問題——《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》的理解和適用[J].中國刑事法雜志,2019,29(6):3-29.

[2] 孫長永.認罪認罰從寬制度的基本內涵[J].中國法學,2019, 36(3):204-222.

[3] 趙恒.“認罪認罰從寬”內涵再辨析[J].法學評論,2019, 37(4):174-183.

[4] 孔令勇.教義分析與案例解說:讀解刑事訴訟中的“認罪”,“認罰”與“從寬”[J].法制與社會發展,2018,24(1):188- 204.

[5] 朱孝清.認罪認罰從寬制度中的幾個理論問題[J].法學雜志,2017,38(9):10-21.

[6] 王敏遠.認罪認罰從寬制度疑難問題研究[J].中國法學, 2017,34(1):17-34.

[7] 盧建平.刑事政策視野中的認罪認罰從寬[J].中外法學, 2017,29(4):1000-1023.

[8] 劉少軍.認罪認罰從寬制度中的被害人權利保護研究[J].中國刑事法雜志,2017,27(3):126-144.

[9] 陳瑞華.刑事證據法學[M].北京:北京大學出版社,2012:238.

[10] BryanA. Garner. Black's Law Dictionary[M]. Canada, Toronto: Thomson West Publishing Group, 2014: 1412-1413.

[11] 謝登科,周凱東.被告人認罪認罰自愿性及其實現機制[J].學術交流,2018,34(4):95-100.

[12] 樊崇義,常錚.認罪認罰從寬制度的司法邏輯與圖景[J].華南師范大學學報(社會科學版),2020,65(1):169-179.

[13] 田口守一.刑事訴訟的目的[M].北京:中國政法大學出版社,2011:233.

[14] 江偉.民事訴訟法學[M].北京:北京大學出版社,2014:53.

[15] 孔冠穎.認罪認罰自愿性判斷標準及其保障[J].國家檢察官學院學報,2017,25(1):20-30.

[16] 徐磊.認罪認罰從寬制度視角下供述自愿性激勵保障模式研究[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2018, 40(2):191-196.

[17] 洪浩,方姚.論我國刑事公訴案件中被追訴人的反悔權——以認罪認罰從寬制度自愿性保障機制為中心[J].政法論叢,2018,34(4):49-59.

[18] 馬明亮,張宏宇.認罪認罰從寬制度中被追訴人反悔問題研究[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2018, 34(4):93-101.

[19] 熊秋紅.比較法視野下的認罪認罰從寬制度——兼論刑事訴訟“第四范式”[J].比較法研究,2019,33(5):80-101.

On the “Voluntary” Elements of the Leniency System of Guilty Plea and Punishment and its Realization Path

LI Da

(Law School, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China)

As a new system in China’s criminal procedure, the leniency system of confession and punishment has important criminal legal value connotation. In practice, there are problems in the protection of the voluntariness of the accused’s confession and punishment. In view of this, by clarifying the specific connotation of guilty plea and punishment, it will be easy for us to have clear grasp of the subjective and objective elements of voluntariness in guilty plea and punishment. On this basis, some suggestions such as establishing a right notification system, standardizing the defendant’s right to renege before court, perfecting the participation system of lawyers on duty, and promoting the substantiation of court review are put forward to protect the voluntariness of guilty plea and punishment, thus simplify and improve the implementation of the confession and punishment system.

confession; punishment; voluntariness; guarantee

D915.3

A

1009-9115(2022)01-0128-06

10.3969/j.issn.1009-9115.2022.01.025

2021-03-11

2021-11-23

李達(1997-),男,貴州貴陽人,碩士研究生,研究方向為刑事訴訟法。

(責任編輯、校對:王學增)