王雄誕夫人魏氏墓騎馬俑淺析

郝紅星 劉紅曉

洛陽市文物考古研究院2011年在洛陽市310國道與華山北路交叉口西南角的國花寶居小區發掘了王雄誕夫人魏氏墓(編號FM56,以下簡稱M56)。夫人魏氏史名不彰,其夫王雄誕卻是大名鼎鼎,《舊唐書》有傳,王雄誕原是隋末起義領袖杜伏威手下大將,堅勇多謀。619年杜伏威降唐入朝后,王在江淮地區負責領兵,輔公祏輔政,后輔公祏謀反,雄誕不從,被縊殺。李世民登基后嘉其忠勇,追贈左衛大將軍、越州都督,謚曰忠。雄誕逝時,魏氏年方27歲,風華正茂,獨力撫養2歲兒子果,后果官至安西大都護。母以子貴,魏氏在63歲、80歲時分別被授信都郡太君和巨鹿郡太夫人封號。發掘得知,墓葬規模宏大,地面保存有1米厚的封土,但墓葬破壞嚴重,過洞與墓室被現代盜洞洞穿,室內有墓志一方及破碎陶片,所幸4個壁龕沒被盜,隨葬器物皆在,計有222件,繁華盛世,三彩為多,美輪美奐,驚心動魄,這當然與魏氏夫、子的位高權重有莫大關系。墓葬位于隋唐洛陽城城外西北角,北依邙山,南望澗水,西有澗水支流金水河,那里儼然是風水寶地,初唐時有多位達官貴人埋在那里,如洛州刺史賈敦頤墓、縣丞張文俱墓等,但這些墓隨葬的都是高嶺土胎的陶器,而非三彩器,魏氏墓隨葬的卻是精美的三彩器,猶如朝日云霞,鮮艷異常,對于了解唐代早期陶俑的風格有重大意義,限于篇幅,本文僅介紹這批器物中的最精彩者——騎馬俑。

出 土 器 物

騎俑主要出在壁龕3、壁龕4中,根據騎者的舉止可分為男騎俑、女騎俑、騎樂俑、騎獵俑四種,依次敘述。

1.男騎俑。根據冠飾可分為幞頭男騎俑、風帽男騎俑兩種。

幞頭男騎俑。20件,分為無底板男騎俑、有底板男騎俑兩種。

無底板男騎俑均為剪鬣馬,馬與人形象大體相同,唯釉色富于變化,難以割舍,故選介8件。6件為黃馬,馬面部、腳踝施白釉,2件為三彩馬。勾首向左,揚脖,小耳,大眼,抿嘴,分纓,剪鬣,背置鞍韉,寬胸,肥臀,束尾,四肢立于地。騎者頭戴黑色幞頭,方臉,高鼻,厚唇緊抿,目視前方或略歪首,身穿窄袖袍,下著褲、靴,雙手握拳于身前做拽韁狀。標本M56:59(圖1),馬釉色明黃,白鞍,白韉,束尾較長。騎者著綠色翻領袍,袍領施白釉,下著綠褲、黑靴,雙手貼近胸部,面露微笑。長39厘米,高40厘米。標本M56:168(圖2),馬釉色醬黃,鞍韉與馬同色,束尾較短。騎者著綠色團領袍,下著綠褲、黃靴,雙手握拳于胸前,手施綠釉,一副洋洋自得的樣子。長31厘米,高35厘米。標本M56:95(圖3),馬釉色淡黃,綠鞍、綠韉,束尾較短。騎者著綠色團領袍,下著綠褲、綠靴,雙手握拳高舉胸前,手亦施綠釉,神情較為莊重。長35厘米,高36厘米。標本M56:91(圖4),馬釉色明黃,白鞍、綠韉,束尾較長。騎者著黃色翻領袍,袍領施綠釉,下著黃褲、黑靴,左手握拳于腰側,右手握拳于腹前,身形瘦削,精神飽滿。長35厘米,高40厘米。標本M56:61(圖5),馬施醬釉,白鞍、三彩韉,束尾較長。騎者著醬色翻領袍,袍領施白釉,下著醬褲、黑靴,手勢同前,遙望前方。長36厘米,高41厘米。標本M56:93(圖6),馬醬釉色深,鞍韉三彩顏色亦深,束尾較長。騎者身穿醬色翻領袍,下著醬色褲、黑靴,手勢同前,似在張望。長37厘米,高40厘米。標本M56:65(圖7),馬施三彩,鞍韉色同馬身,束尾較短。騎者著黃色翻領袍,下著黃褲、三彩靴,雙手高舉胸前,聳肩做緊韁狀。長37厘米,高41厘米。標本M56:78(圖8),馬、鞍韉同前。騎者身著翻領綠袍,下著綠褲、三彩靴。長29厘米,高27厘米。此俑較小,脫釉嚴重。

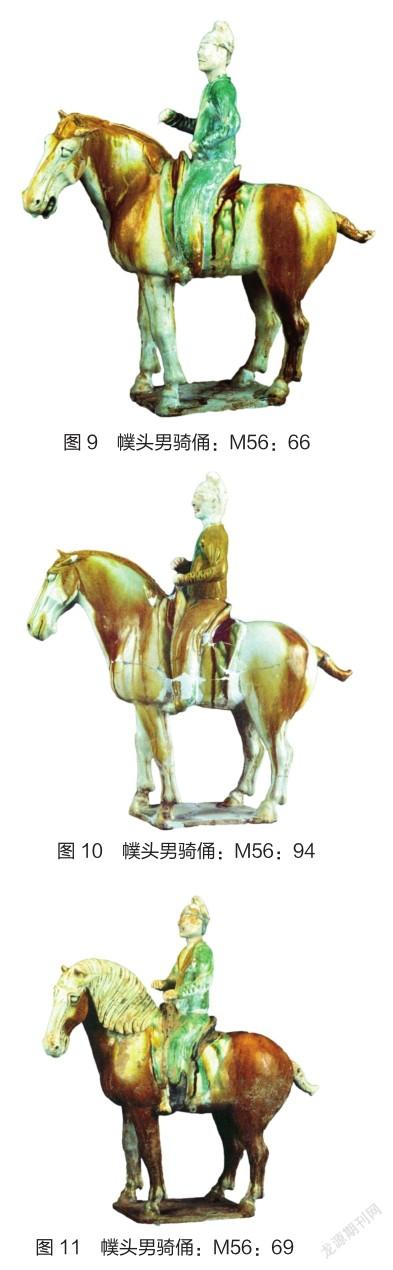

有底板男騎俑分剪鬣馬與披鬣馬兩種,馬的姿態多樣,騎者面貌較為一致。黃白馬兩件,頸、胯、臀、尾施黃釉,余施白釉。標本M56:66(圖9),勾首,揚脖,分纓末端翹起,大眼,略張嘴,剪鬣后部有一小縷披鬣,背置黃鞍、三彩韉,束尾較長,四肢立于底板上。騎者容貌清癯,高顴骨,抿嘴上撅,為內豎形象,身穿綠色翻領窄袖袍,腰束綠帶,下著綠褲、黃靴,左手握拳于腰側,右手握拳于腹前,做拽韁狀。長37厘米,高42厘米。標本M56:94(圖10),馬抬首揚脖,抿嘴,余同前馬。騎者寬臉,高鼻頭,厚嘴唇微啟,神情嬉然,身穿黃色翻領窄袖袍,袍領施綠釉,腰束黃帶,下著白褲、綠靴,雙手握拳于腹前,做拽韁狀。長39厘米,高41厘米。大披鬣馬3件,人馬高度一致,唯色不同。勾首,脖高高揚起,分纓分翹,大眼,張嘴,披鬣如懸崖瀑布,背置鞍韉,束尾較長。騎者方臉,高顴骨,厚唇緊抿,身穿綠色翻領窄袖袍,腰束白帶,下著褲、靴,雙手握拳,半舉腹前,做緊韁狀。標本M56:69(圖11),馬面、鬣、膀、尾、腳踝施白釉,鞍施黑釉,韉施三彩,余施醬黃釉。騎者袍領施黃釉,綠褲、黑靴,馬顯精神,人多干練。長36厘米,高42厘米。標本M56:72(圖12),馬面、披鬣、尾、腳踝施白釉,鞍施黑釉,韉施綠、黑釉,為虎紋韉,余施醬黃釉。騎者袍領施黃釉,白褲、黃靴,舉止略為矜持。長35厘米,高41厘米。標本M56:73(圖13),馬身大部施白釉,下頜、臀、尾施淡黃釉,鞍施黃釉,韉施三彩。騎者絡腮胡須,袍領施白釉,袍內著黃色團領窄袖襦,綠褲、黃靴。人馬色澤清淡,各顯卓爾之姿。長34厘米,高41厘米。三彩小披鬣馬2件,皆勾首較甚,揚脖,小耳,分纓較小,披鬣緊貼脖子,張大嘴,鞍韉亦飾三彩,束尾尤短。騎者皆頭戴幞頭,高鼻頭,嘴微張,身穿綠色翻領窄袖袍,腰束綠帶,下著綠褲、三彩靴,兩手握拳上抬,做拽韁狀。標本M56:62(圖14),長30厘米,高37厘米。標本M56:77(圖15),長34厘米,高36厘米。

風帽男騎俑。5件一組,選介2件。標本M56:184(圖16),三彩馬勾首,小耳,分纓,抿嘴,剪鬣整齊,鞍韉亦飾三彩,束尾尤短,四肢立于長方形底板上。騎者頭戴紅色風帽,顴骨較高,深目高鼻,八字須飛揚,嘴緊抿,身穿黃色團領窄袖袍,腰束黃帶,下著黃褲、三彩靴,雙手握拳上舉胸前,渾身用勁,做收韁狀,手亦施黃釉。長33厘米,高37厘米。標本M56:204(圖17),馬、人形象同前,唯色不同。馬、鞍韉施深色醬釉,騎者身穿綠袍,腰束綠帶,下著綠褲、黃靴,頭向左側前傾,向上扽韁。長32厘米,高36厘米。

2.女騎俑。根據騎者發式分為小冠女騎俑、椎髻女騎俑兩種。

小冠女騎俑。3件,均為無底板醬釉剪鬣馬,人、馬形象相同,色稍不同。標本M56:63(圖18),馬施醬黃釉,馬面、腳踝施白釉,昂首,揚脖,小耳,分纓,大眼圓睜,背置白鞍、白韉,束尾較長,四肢立于地。騎者頭戴小冠,圓臉秀美安詳,身穿綠色交領窄袖袍,腰束綠色大帶,下著綠褲、黑靴,雙手握拳平舉,做握韁狀,目視馬頭,神情略顯憂郁。長37厘米,高41厘米。標本M56:67(圖19),馬釉色較紅,馬面、腳踝、鞍韉施白釉,身形矯健,馬眼炯炯有神。長36厘米,高38厘米。標本M56:60(圖20),棕紅馬同前,唯韉施三彩。騎者著綠袍、綠褲、白靴,雙手平舉,目光沉靜似水,姿態典雅不俗。長36厘米,高40厘米。

椎髻女騎俑。13件,7件為剪鬣馬,6件為披鬣馬。

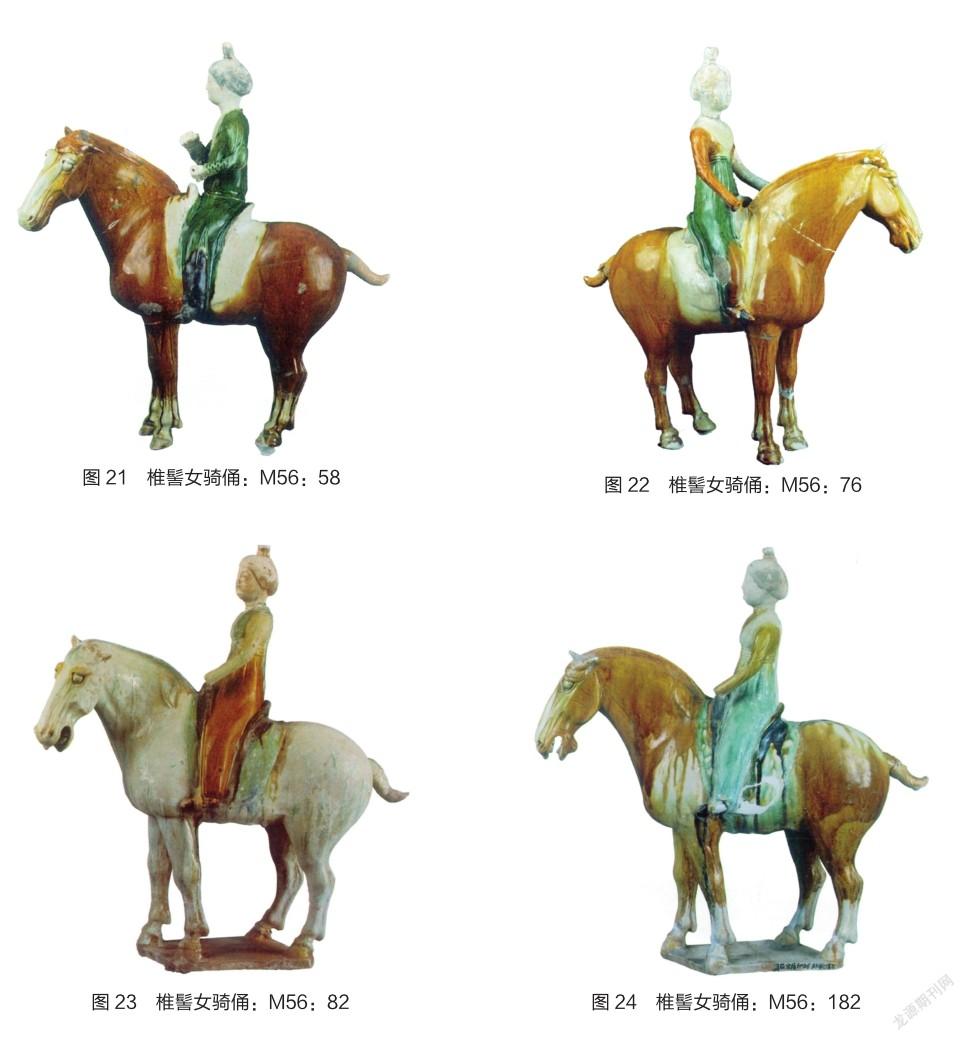

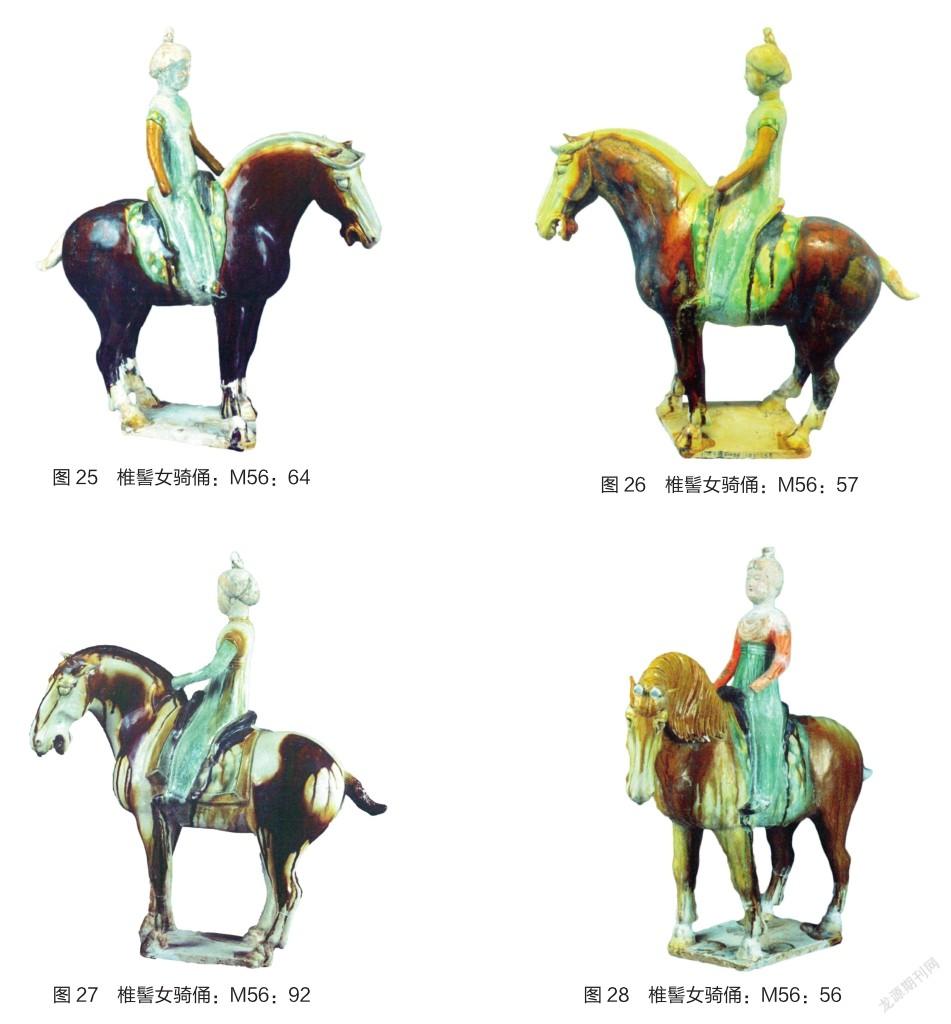

剪鬣馬2件無底板,余均有底板。標本M56:58(圖21),醬釉馬勾首揚脖,分纓翹起,嘴微張,馬面、鞍韉、腳踝施白釉,四肢立于地。騎者頭梳椎髻,身穿綠色翻領窄袖袍,腰束綠帶,下著綠褲、黑靴,雙手握拳置于腹前,左低右高,面色略露欣喜。長40厘米,高46厘米,為最大的一件騎馬俑。標本M56:76(圖22),馬姿雄壯如前,釉色稍淡,馬面、韉、腳踝施白釉,鞍施褐釉,四肢立于地。騎者頭梳椎髻,面龐略顯臃腫,身穿黃色低胸窄袖襦,白帛自胸前披向肩后,下束綠色長裙,露出黃褲、黃靴,雙手袖手前伸,策馬徐行。長31厘米,高35厘米。標本M56:82(圖23),白馬剪鬣后方有一縷披鬣,分纓翹起,大眼,張嘴,鞍施褐釉,韉施淡綠釉,四肢立于底板上。騎者肥面紅唇,眼微瞇,身穿白色高領窄袖襦,肩披綠色長帛,腰束黃色長裙,下著褲、黃靴,信馬由韁。長37厘米,高42厘米。標本M56:182(圖24),人馬幾乎同前者。馬大部施黃釉,馬面、膀、臀、腳踝施白釉,鞍施黑釉,韉施三彩。騎者粉面靚唇,身穿黃色高領窄袖襦、黃色半袖,肩披白色長帛,腰束綠色長裙,下著褲、黑靴,袖手執韁,儀態萬方。長40厘米,高40厘米。標本M56:64(圖25),馬釉色醬黑,昂首歪向右,垂纓覆額,下緣又上翻成方框狀,與馬面、鬣、尾、腳踝同施白釉,四肢立于底板上。騎者身著黃色高領窄袖襦、三彩半袖,肩披白色長帛,腰束綠色長裙,下著褲、黑靴,雙手袖手,馳韁前行。長30厘米,高36厘米。標本M56:57(圖26),馬、人完全同前,唯馬釉醬黃,從另一側展示了馬垂纓、小縷披鬣的特征。長41厘米,高43厘米。標本M56:92(圖27),馬勾首向左,剪鬣后有一縷披鬣,馬飾斑駁白釉、醬紫釉,鞍施黑釉,方韉施三彩,猶如夢幻華章,富麗殿堂。騎者身穿綠色高領窄袖襦、黃色半袖,肩披白色長帛,袖手執韁,隨心前行。長36厘米,高42厘米。

披鬣馬皆立于底板上。標本M56:56(圖 28),馬大部施黃釉,馬面、膀、臀施白釉,垂首,拱脖,小耳殘,分纓翹起,嘴微張,背置黑鞍、三彩韉。騎者黛眉如月,細眼微睜,疙瘩鼻,一點紅唇,身穿紅彩低胸窄袖襦,肩披白彩長帛,腰束綠色長裙,下著褲、黑靴,上身挺直,顏面冷峻。長36厘米,高41厘米。標本M56:74(圖29),白馬完全同前,臀部灑有淡黃釉,黑靴、三彩方韉。騎者身穿綠色高領窄袖襦、綠色半袖,腰束黃色長裙,下著褲、黑靴,袖手執韁,左手稍高。長35厘米,高41厘米。標本M56:88(圖30),棕黃馬同前,膀、尾施有少量黑釉,黑鞍、三彩方韉。騎者身穿黃色窄袖襦、黃色高領半袖,肩披綠色長帛,腰束綠色長裙,下著褲、黃靴,執韁徐行。長35厘米,高42厘米。標本M56:71(圖31),醬黃馬分纓貼脖,尾施黑釉,黑鞍、綠韉。騎者身穿藍色高領窄袖襦、白色半袖,腰束醬黃長裙,下著褲、黑靴,袖手微抬,目視前方。長35厘米,高41厘米。標本M56:70(圖32),淡黃馬完全同前,黑釉、綠韉。騎者白襦、白半袖、綠色長帛、黃裙、黑靴。長34厘米,高42厘米。

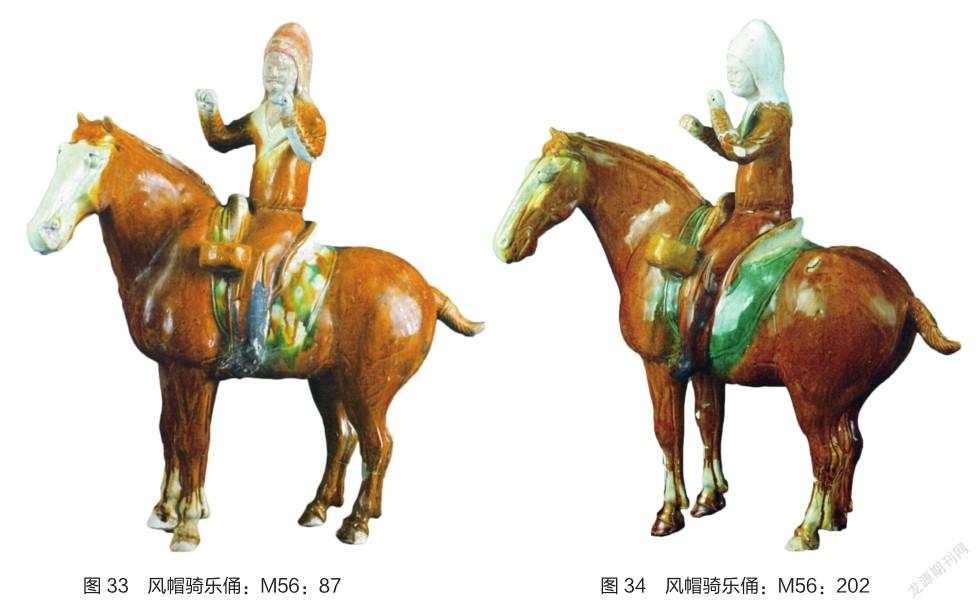

3. 騎樂俑。分風帽騎樂俑與籠冠騎樂俑兩種。

風帽騎樂俑。皆為男騎俑,5件一組,選介2件。標本M56:87(圖33),馬昂首,揚脖,小耳,分纓,大眼,抿嘴,剪鬣,背置鞍韉,束尾較長,四肢立于地。馬鞍左側懸掛黃色小鼓,馬大部施醬黃釉,馬面、踝施白釉,鞍施白釉,韉施三彩。騎者頭戴紅色風帽,額頭有黑色抹額,方臉,疙瘩鼻,紅唇上有八字須,身穿黃色翻領窄袖袍,袍領施白釉,腰束黃帶,下著黃褲、黑靴,雙手握拳舉于胸前,手不施釉,舉槌欲擊。長35厘米,高40厘米。標本M56:202(圖34),馬施釉同前,鞍施白釉,韉施綠釉。騎者風帽紅彩脫落,著醬黃袍,袍領施綠釉,下著醬黃褲、黑靴,身左扭,左手握拳舉過肩,右手略低,目視左下方,正落槌敲擊。長35厘米,高40厘米。

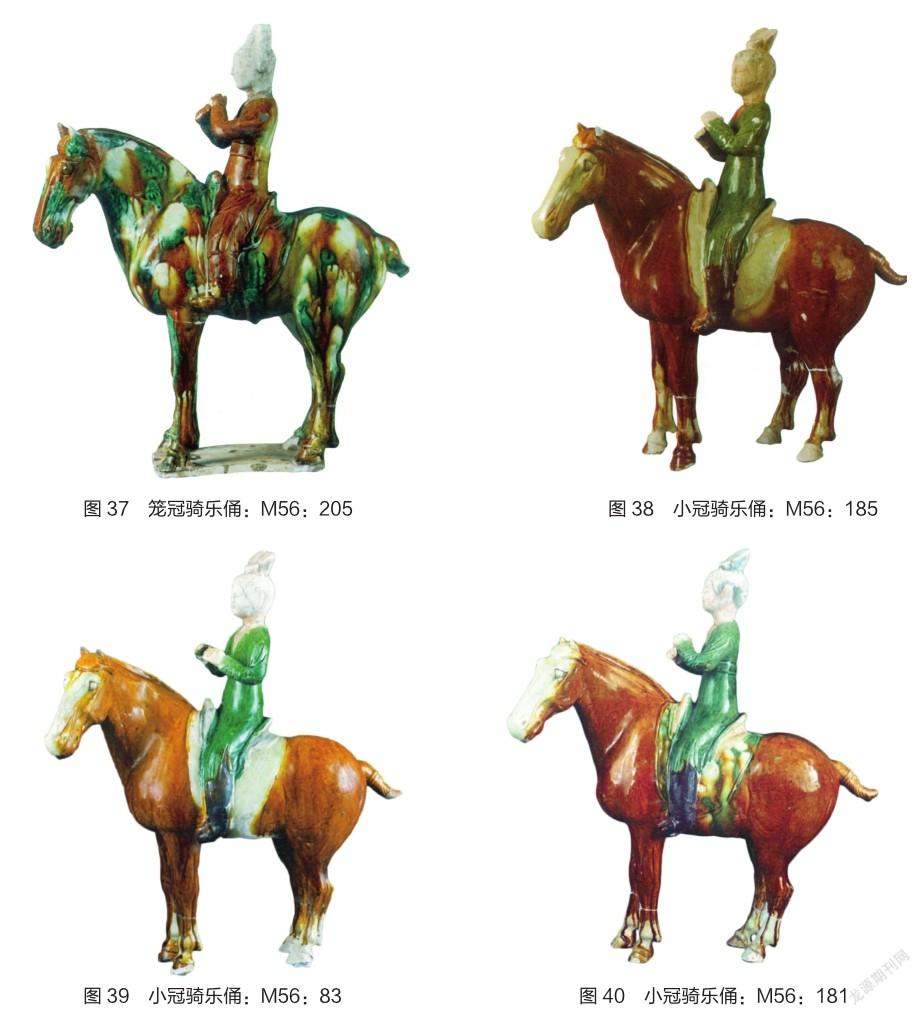

籠冠騎樂俑。皆為女騎俑,5件一組,選介3件。馬皆剪鬣馬,一件無底板,騎者服飾相同,服色、手勢不同。標本M56:211(圖35),馬勾首,大眼,抿嘴,分纓,背置鞍韉,束尾較短,四肢立于地。醬黃馬色稍淡,馬身涂有大片的白斑,延及黃韉。騎者頭戴籠冠,身穿綠色翻領窄袖袍,腰束綠色大帶,下著綠褲、綠靴,雙手上舉,似舉排簫。長33厘米,高36厘米。標本M56:197(圖36),醬釉馬同前,四肢立于底板上,鞍韉與馬同色。騎者服飾顏色同前,雙手舉于嘴前,持橫笛狀。長32厘米,高37厘米。標本M56:205(圖37),三彩馬同前,四肢立于底板上,鞍韉亦施三彩。騎者袍、帶、褲、靴均為醬色,雙手舉于胸前做吹篳篥狀。長33厘米,高37厘米。

小冠騎樂俑。3件。標本M56:185(圖38),棕紅剪鬣馬,抿嘴,馬面、鞍韉、腳踝施白釉,四肢立于地。騎者頭戴小冠,瞇眼閉嘴,身穿綠色交領窄袖袍,腰束綠色大帶,下著綠褲、黑靴,雙手半握于胸前,似執篳篥而吹。長36厘米,高42厘米。標本M56:83(圖39),馬姿、鞍韉同前,馬施醬黃釉。騎者容面姣好,瞇眼沉思,雙手半握胸前,如執排簫。長35厘米,高41厘米。標本M56:181(圖40),馬姿同前,施棕紅釉,馬面、腳踝施白釉,背置白鞍、三彩韉。騎者服飾同前,手執篳篥。長37厘米,高46厘米。

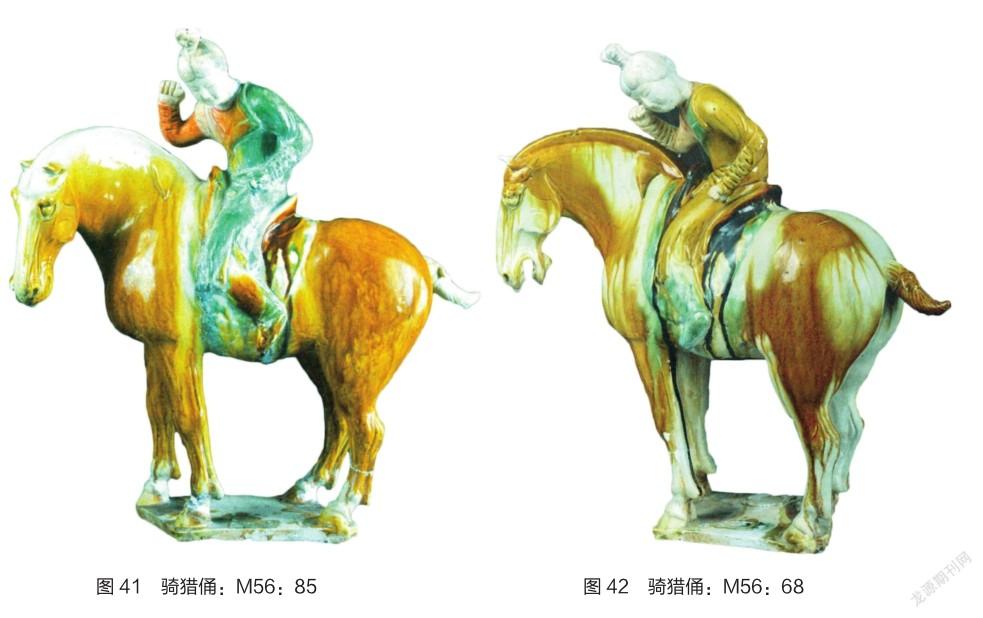

4.騎獵俑。4件,皆躬身俯首,目視地上,應是騎獵俑的尋物俑。標本M56:85(圖41),黃釉馬低首略勾,抿嘴,馬面、剪鬣、尾、腳踝施白釉,鞍施醬釉,韉施三彩。騎者頭梳高髻,粉面紅唇,身穿綠色翻領窄袖袍,袒右肩,右袖纏于腰間,露出紅彩高領窄袖襦、白色半袖,下著綠褲、黃靴,躬身左傾,右手握拳近耳,左拳握于腰間做收韁狀,眼盯地上,搜尋獵物。長36厘米,高38厘米。標本M56:68(圖42),馬、人姿勢大致同前。馬施黃、白釉,背置黑鞍、綠韉。騎者頭梳高髻,身穿黃色翻領窄袖袍,袍領施綠釉,右肩露出白襦、紅色半袖,下著黃褲、綠靴,躬身更甚,左拳支于左腿,豐眉秀目,寧靜安詳,似已尋獲獵物。長36厘米,高42厘米。標本M56:84(圖43),馬勾首瞪眼,分纓,大披鬣,體施棕黃釉與白釉,渾身充滿張力,背置黑鞍、綠韉。騎者頭梳高髻,略俯首,著黃色袒右肩翻領窄袖袍,露出紅色高領窄袖襦、紅色半袖,下著綠褲、綠靴,右手握拳舉韁,左手拽韁于腰側,目光炯炯,注視地面。長36厘米,高38厘米。標本M56:55(圖44),黃白馬分纓翹起,大披鬣,背置黑鞍、三彩韉。騎者俯首更甚,右手跨過馬脖,左手支于胯部,身穿綠色袒右肩翻領窄袖袍,露出紅襦與半袖,下著綠褲、醬靴,認真搜尋地面。長33厘米,高35.5厘米。

三彩騎馬俑分析

1.關于年代

墓志記載“粵以垂拱二年正月十日遘疾,薨于河南縣之道訓里第,春秋九十。嗚呼哀哉,即以三年歲次丁亥十月壬辰十八日乙酉遷葬于北邙山之西原,禮也”,可知墓主葬于687年。一般認為684年武后當政為盛唐始年,故此墓為盛唐初年墓葬。

2.關于墓主

墓主為王雄誕夫人魏氏,曾祖、祖、父三代為官,然魏氏有姓無名,應是當時的風俗,如金鄉縣主貴為李淵孫女,墓志上亦無名諱。魏氏生于596年,享年90歲,可謂高壽。雄誕逝時,魏氏芳華正茂,“守荀采之孤”,將獨子撫養成人,實為古代婦女之典范,故能得封稱號兩次。墓中隨葬三彩器物豐偉,情勢使然。

3.關于器物

魏氏墓除墓室器物損毀外,4個壁龕尚存222件三彩器物(包括單彩、復彩)。限于篇幅,95件人物俑未能介紹。這些俑主要為男女侍俑。男俑一般頭戴風帽、幞頭,身穿大衣或袍,女俑一般梳高髻、雙環髻(簡報稱反綰髻),個別戴小冠(簡報稱驚鵠髻),身穿襦、裙,個別著闊袖襦、大帶、裙(正是小冠俑的標準裝束)。男女侍俑面均豐腴,已脫離初唐人臉瘦削形象,而釉色更是一改初唐后期生澀、呆滯之征,呈現出盛唐時期光華流利的豐采。

魏氏墓共出三彩騎俑57件,略少于懿德太子墓的60件,當然騎俑種類也是少于懿德太子墓的,如三彩武騎俑闕如,騎獵俑中沒有太子墓的仰射俑、托鷹俑等,這些都與魏氏身份低有關,但魏氏墓的騎樂俑均為三彩俑,不同于太子墓的粉彩騎樂俑。正因為如此,魏氏的騎馬俑顯得異常稠密,猶如大樹繁枝,花團錦簇。

魏氏墓騎馬俑馬以醬釉為多,黃白釉、三彩次之,馬或為剪鬣或為披鬣,肩部均高于臀部,這與初唐馬俑肩部低于臀部有極大的不同,這也造成魏氏墓的三彩馬充滿一種積極向上的氣質,披鬣馬更是華美與高貴兼具,嫻靜與勃發互興,加之體形偉健,這一批馬俑給人的印象是震撼性的。至于馬上騎俑則有程式化現象,這本是盛唐時期最顯著的特點,由于騎俑用模做出,程式化在所難免。騎俑中男俑方臉為多,高鼻寬頰,表現出男性的體征,戴幞頭與風帽,身則穿袍,或黃或綠。女俑以高髻、椎髻、小冠為多,后兩種比較古老,此墓小冠俑、籠冠俑、尋物俑為女性是很少見的現象,可見唐代女性廣泛參與文體娛樂活動。女俑的服飾主要是襦、裙、褲、靴、帛,顏色在綠、藍、黃、白間互換,彼此錯位展示,讓人難以忘懷,又難以記憶,這就是色彩變幻的魅力。袍、褲、靴又出現在小冠俑、籠冠俑、尋物俑身上,這三種俑一般由男子擔當,此墓既由女子出任,身著男性服飾亦屬當然,大概由唐代開放風俗使之。令人印象深刻的是4件尋物俑,馬與人配合到位,眼與嘴傳情天真,堪稱流動的雕塑作品。