時代精神的自覺

高遠

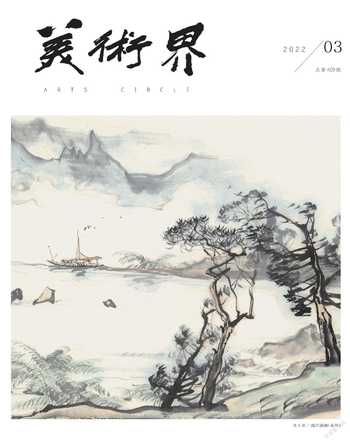

當下專業學院的中國畫教學與創作呈現出一種多元化開放狀態,但銜接傳統文化與時代精神仍然是一個恒定的主流命題。每個時代都會面對這一命題,承擔這一時代責任的社會群體往往是各個時代的知識分子,傳統社會的文人自然是擔當他們那一時代傳承與創新的主流。而五四運動以來,新型現代國家開始建構,文人身份也在轉換,新型知識分子的社會角色要求他們對現代文化與傳統精神作出一個全新的解答,中國畫的傳承與創新也自然成為整個文化轉型中的一個重要現象。在整個20世紀,美術業內人士和文化學者一直圍繞這一課題爭論并實踐著各種主張,演進至當下,越加紛繁多元。耿杉作為當下專業院校博士群體中的一員,所受的教育背景使得他自覺地擔當起銜接傳統精神與現代文化的責任,在創作中他用個性化的專業術語,觸摸傳統,汲取所需元素,敏感地切入當下時代文化,演繹著他所理解的文化景象。在具體實踐中,借鑒傳統筆墨語言,表現當下時空情景是他選擇的路徑,在此路徑下,將傳統精英文化在當下大眾文化語境中轉化,保持中國畫的民族性特征和現代性是他追求的創作境界。

與那些在傳統時空與新時空關系中徘徊、迷茫的畫家不同,耿杉既潛心臨習傳統繪畫,吸取其中的筆墨經驗,又積極認知新時空中的社會文化,融入大眾,運用掌握的傳統技法經驗,真情地表現新時空關系中的現代景觀。他的作品中柔和地完成了傳統文人畫“詩意境”追求與當下社會人心靈訴求的轉換。這不是兩種時空經驗的簡單對接,時空經驗的簡單對接表現出的往往是時空關系的不和諧感以及文化性質、社會關系等沖突。耿杉并沒有將傳統文人畫的“詩意境”截搭于當下文化時空中,標注所謂的都市田園心境、新文人意境等,而是運用“詩意境”這一傳統繪畫表達方式,對當下時空中普通社會人進行心靈描繪與生命體驗描繪,從而實現新時代的意境表現,這一點也明顯區分于當下一些傳統型畫家的時空錯置行為(生活于當下,卻無視當下文化境遇,一味陶醉于傳統時空意境中)。這種“詩意境”的時代創新,體現了現實時空與歷史經驗的有機結合。

另外,從地方經驗與歷史記憶中來表現社會的時空關系,也是耿杉畫面中所體現出來的重要特征。這些對特殊地域人文景觀的寫生、創作,是一種傳統經驗表現新物象的創新實踐,充分實現了地域風景的重組,將自然環境、人文建筑以及人們的地域活動情景細膩描繪,協調處理時代新景觀,將在地方情景中的視覺和諧感、邏輯合理性,以靈秀的筆墨、色彩表現一種從容、淡雅的新時空氛圍,讓人們在品味熟悉視覺圖景的真切感、韻味感的同時,感受到新時代文化氣息。在他眼中,地方既是對象,也是觀看方式,對地方的表現,既是界定存在事物的舉動,也是觀看和認識世界的特殊方式。他以新時代的價值觀看待自然與文化的復雜互動,打破冷酷無情的空間邏輯,強調主體性經驗的發揮,以各種區域元素表現地方。以“地方感”這種帶有溫度的時空體驗來訴說時代文化,可以讓人們在濃濃的鄉情中,感受時代文化的地方存在樣態,可以在地方記憶與傳統文化間觸到時代的脈搏跳動。

耿杉

四川美術學院中國畫與書法藝術學院山水畫教研室主任、教授、碩士研究生導師,中央美術學院博士,中國藝術研究院博士后,中國美術家協會會員。