清波門外憶西湖

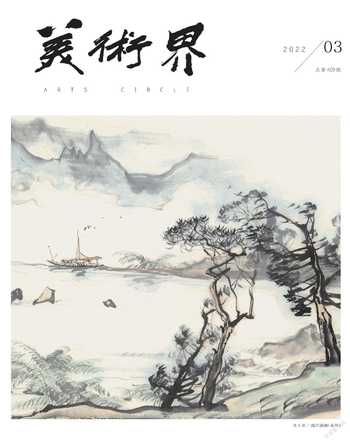

人常在旅途,總會不斷去思考,哪里能讓自己的心安靜下來。這些年尋找各種理由回去,或許是久居在外之因,比別人思考得多些。前年在南京呆過,借居在南京藝術學院外天津新村,似乎已是回家了的感覺,所以取名“系園”。今年夏天,來到湖上學習,特意找了一個離西湖近的小樓作寓所,想是多看看西湖的意思。記憶中的西湖如張岱筆下:“西湖真江南錦誘之地,入其中者,目厭綺麗,耳厭笙歌,欲尋深溪盤谷可以避世。”西湖一千多年來的迷離繁華,蘇東坡、白居易、張岱等一代又一代的風雅之士如此留戀、執迷于此。在南宋劉、李、馬、夏筆下依然能看到西湖舊時的清俊與寧靜,但是多了幾分雋朗之氣,少了些許韻致。西湖的美有時也很難用言語形容,西湖朝夕、四時變幻,如詩如畫。如明代書畫鑒賞家汪珂玉在《西子湖拾翠余談》中有這樣描述:“西湖之勝,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖,能真正領山水之絕者,塵世幾人哉!”蘇東坡筆下“欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜”倒也貼切。自己自然更喜歡西湖原有的那份幽寂,林巒曲水澗,寺觀、亭臺樓榭、野墅林立,自然山林中頗有幾分野趣。西湖的美在春夏秋冬各不同,而真賞者也能各得其趣。陽春三月,春風拂面,微波漣漪,湖上風物,應時佳勝,柳絲搖曳,草長鶯飛;盛夏湖上披上濃妝,從一公園到斷橋,從曲院風荷到孤山,荷花盛開;入秋后,是自己最向往看湖的季節,褪去了春時的嫵媚與盛夏的暑熱,多了一份空寂蕭疏與清涼;寒冬應是訪梅賞雪之時,閑步在湖上,滿滿梅香,沁人心脾。孤山雪霽、斷橋殘雪。但江南的雪不大等人,說來也難,又有幾人能修得張岱的那份癡心。在《四時幽賞錄》中有云:“飛雪有聲,唯在竹間最雅,山窗寒夜,時聽雪灑竹林,淅瀝蕭蕭,連翩瑟瑟,聲韻悠然,逸我清聽。”不知何日能有此種福份。去歲大雪前余從蜀中回湖上,飛機晚點,至深夜,杭城大雪,料想明日清晨定能見到湖上銀裝素裹,誰知凌晨就停了。我好奇,一大早便起身去看雪,從柳浪聞鶯、清波門走到雷峰塔,見湖面水氣彌漫,遠山仍清晰可見,近處林間有零星積雪。據說年末,湖上有一場大雪,可惜,我與它總錯過。

南宋李嵩的《西湖圖》可算是較早描繪西湖的作品,同時代的宮廷畫家劉、李、馬、夏抑或在野的牧溪、法常都生活在西湖的周圍。史料所記載的西湖的東邊乃皇城的世俗之地,而北、西、南山上寺觀林立,其為境外之地,如保俶塔、凈慈寺、靈隱寺、飛來峰、雷峰塔、抱樸道院、天龍寺造像等,遙想當年,西湖勝境可見一斑。劉松年筆下的《四景山水》大抵描繪的是西湖早春踏青、盛夏賞荷、深秋看山、寒冬訪梅的四時之樂。

年后,西湖不像平日里那么熱鬧。偷得半日閑,特意租了小舟,印象中這是第三回,上一次已是多年前的事了,從馬家灣上船,囑咐船夫從三潭映月繞行小瀛洲島、湖心亭、阮公墩,在跨虹橋上岸。湖上泛舟,碧波蕩漾,不遠處是三潭印月,舊時有心人特意去三潭賞湖景,潭心點燈,燈影映射湖面,于是在花好月圓之時若加上心里的那輪明月就有了33個月亮的說法。湖中水面鸕鶿不停地嬉戲,來回于不遠處的白云庵與三潭映月間,姿態各異,此景頗似元代畫家羅稚川的《古木寒鴉圖》中所描繪的,只是江南的正月早已沒有寒冬的陰冷。過瀛洲島,便是湖心亭,遠處的寶石山、葛嶺、保俶塔在斜陽下輝映成趣,湖心亭又稱“蓬萊”,據《西湖志》記載:“亭在全湖中心,舊有湖心寺、寺外三塔,明孝宗時,寺與塔俱毀。”后重建清喜閣乃湖心亭的前身,小舟過此特意囑咐師傅稍作停留,匆匆上岸,此亭游客少至,讓我想起張岱著毳衣、舉火爐、乘小舟獨往湖心亭看雪的場景。舟過阮公墩后便上岸,趁夕陽未下山,從葛嶺過抱樸道院、初陽臺往保俶塔方向,此處應是看湖上勝景的絕佳位置。過道院時見前面叢林中山壑嶙峋、孤峭突兀,料想是保俶塔了,斜陽下保俶千秋,平湖水天,湖光山色一覽無余。

明代正德年間有一日本使臣游西湖后曾寫過:“昔年曾見此湖圖,不信人間有此湖。今日打從湖上過,畫工還欠費功夫。”西湖的美實在只有在夢里才能知曉。

馮國飛

號積風,齋號:系園、挹云山房、林廬。1984年出生于浙江海寧。任教于重慶三峽學院美術學院。先后學習于西南大學、中國美術學院。中國書法家協會會員、中國美術家協會會員、碩士研究生。

曾參與策劃出版:《錢君匋獲印錄》《二弩精舍印譜》《退庵印寄》《探幽索微——積風堂書畫篆刻》《馮國飛中國畫作品選》《巖泉敘畫》中國畫作品、《好風相從》畫箑作品。作品發表于《文藝研究》《美術觀察》《大匠之門》《中華書畫家》《美術大觀》《藝境》《大美術》《美術界》等刊物。作品多次參加全國、省、市各類美術展覽并獲獎。