精品是這樣煉成的

王靜 舒森

中老鐵路全線采用中國標準建設,進一步推動了中國技術走出國門,引領世界鐵路發展。自2016年中老鐵路開工建設以來,中鐵二院承擔了全線約1000公里的勘察設計任務。中鐵二院人不斷攻克工程難題,刷新建設速度,用一個個精品工程詮釋“二院力量”。

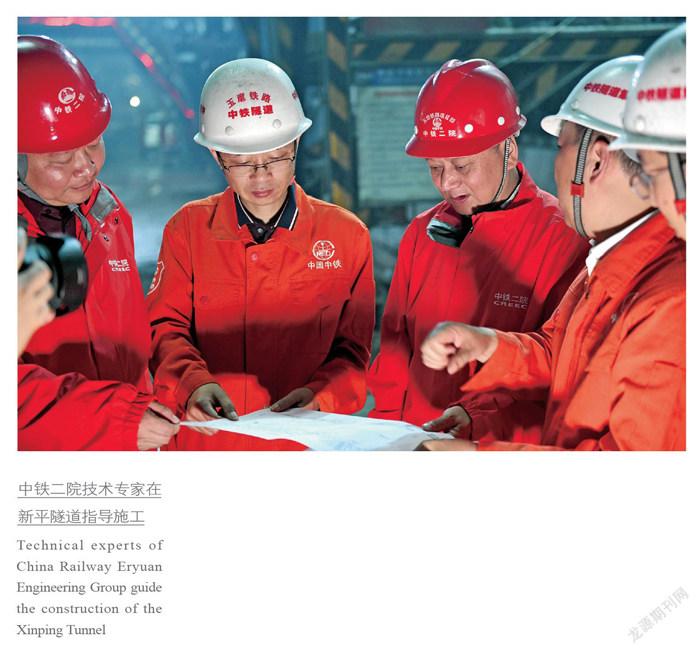

量身服務的隧道人

新平隧道地處云南省玉溪市新平縣,全長14.8公里,為全線8座I級高風險隧道之一,穿越、傍行多條深大斷裂帶和分支斷裂,是全線首條貫通的10公里以上I級高風險特長隧道。據不完全統計,隧道所經區域累計發生涌突31次,涌突量6.7萬余立方米,溜坍410余次5.7萬余立方米;累計發生變形段落約2160米,居全線Ⅰ級高風險隧道之首,其建設難度在中國隧道工程領域可謂屈指可數。

隧道設計人員結合隧道特點,為隧道建設“量身定做”動態設計方案,通過綜合超前地質預報探測及分析成果,對隧道的超前支護措施和施工支護方案進行實時的動態設計,根據開挖揭示圍巖情況與施工進度,對剩余工程圍巖級別進行研判,及時分析工期風險,并制定個性化解決方案。其間,設計人員先后3次優化調整隧道輔助坑道設計方案,累計增設(調整)10個輔助坑道,開設29個施工作業面,使新平隧道做到了“長隧短打”,既降低了施工技術難度,又提高了組織生產效率,為隧道貫通創造了極其有利的條件。

隧道創新性的動態設計,為軟弱圍巖快速施工工法提供了強有力的技術支撐和保障,減少了涌水突泥及大變形的次數,也為高黎貢山隧道等復雜地質隧道建設提供了良好的借鑒。

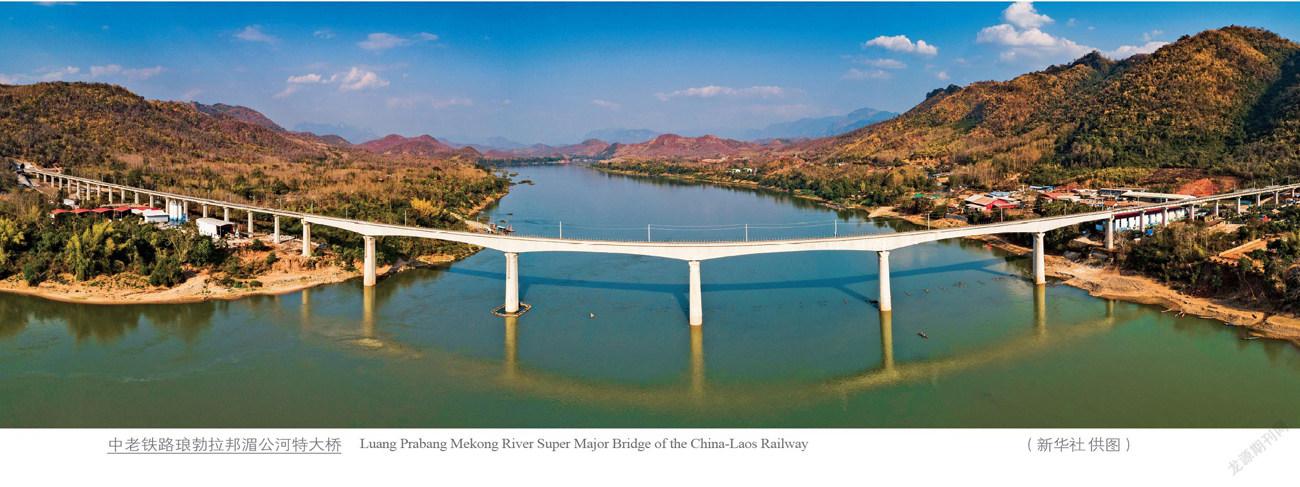

貼身服務的橋梁人

沿線復雜的地形地質條件給勘察設計帶來許多技術難題,但在橋梁人的不懈努力下,難題反而為創新成果的誕生創造了機遇,元江雙線特大橋就是典型代表。

元江雙線大橋是中國跨度最大的鐵路鋼桁梁橋,擁有世界上最高的鐵路橋墩(墩高154米,相當于54層樓)。為解決足夠的橫向剛度和不可避免的地震響應之間的矛盾,橋梁專業人員廣泛查閱國內外資料,進行了大量計算分析比較,創新性地提出了鋼混組合剛架墩方案,并在橋墩上設“X”形鋼結構連接系。充分利用鋼結構輕質高強的優點和混凝土耐壓性好的特點,減少橋墩混凝土圬工量,降低地震對墩臺基礎的影響,保證了大橋行車所需的橫向剛度。

云南山高谷深,橋梁建設施工難度大,安全風險高。為了能盡快實現這座世界級鐵路大橋的建成通車,中鐵二院派出技術骨干扎根現場、服務一線,提供“貼身管家式”服務,攻克了多個技術難題。

橋梁設計負責人表示,好的設計方案,不僅體現在建設階段,更多的要考慮運營組織和使用。在項目部的全力配合下,元江大橋建設快馬加鞭地向前推進。大橋建成后,對拉動元江經濟發展起到積極的作用。

周到服務的地質人

中老鐵路地處印度板塊與歐亞板塊碰撞縫合帶附近,沿線深大活動斷裂發育、水熱活動強烈,容易發生涌水、突泥、軟巖大變形等不良地質災害,建設難度極大。

在這樣復雜的地質環境中建設鐵路,只有扎實做好地質工作,把沿線地質情況摸清楚,才能夯實鐵路建設基礎,確保工程安全完成,并長久穩固地屹立在大地上。所以,無論是在隧道、橋梁,還是路基、站場的施工現場,都可以看見地質人不顧一身泥水,不懼頭上烈日,全面周到服務施工建設的身影。他們時而緊貼著地面、時而揉搓著巖樣,對可能給工程帶來風險的不良地質體進行細致分析,并結合實時施工情況和監測數據,對地質問題進行綜合研判,從而制定有效的解決方案,為全線工程的有力推進和安全建設提供堅強保障。

細致服務的環保人

作為全球首條全線開展系統性綠化景觀設計的跨境鐵路,到2021年4月底,中老鐵路綠化景觀設計工程已接近尾聲,“綠色長廊”初具雛形,“景隨路走,綠隨車移”的美麗生態環保線路已逐漸展露。

根據中老鐵路沿線生態環境多樣、環境敏感區分布密集的特點,環保人細致研究,利用地理信息系統等高新技術手段,開展大區域、全方位環保選線工作,推薦線路方案繞避了沿線絕大多數敏感區,以實際行動踐行著生態文明理念。在人煙稀少區,環保人率先運用“人工引導自然”的植被恢復理念開展綠化工程設計,讓自然的力量發揮其應有的效力。結合全線雨熱兩季,降雨集中的氣候特點,還首次將“海綿城市”設計理念全面運用于站前廣場、生產生活區設計中,實現了對自然降雨的收集利用及安全排放。

區別于一般鐵路景觀綠化,環保人在設計過程中充分考慮并適應沿線地質條件和氣候特征,結合當地人文環境和民族特色,按“滇中勝景、林海茶韻、傣家風情、綠色森林”四部分,因地制宜、適地適樹,根據不同生態區優選適宜當地土質的植物,構建起立體生態的站區植物景觀群落,實現了“四季常綠,季季有花,一段一景”的綠色景觀。

在尊重自然、順應自然、保護自然的思想指導下,綠化專業人員群策群力,將環境保護落實到每個設計流程、每項專業工程中,為“一帶一路”的建設內涵注入了綠色發展動能,“目之所及皆是綠色”成為中老鐵路的標識。

努力鑄造精品的中鐵二院人

20世紀90年代,中鐵二院便開展了泛亞鐵路南通道的方案研究工作,并于1993年8月完成了昆明—清邁新建國際鐵路通道祥云至勐臘線可行性研究。2016年5月20日,玉磨鐵路全線開工,同年11月成立玉磨鐵路項目部,下設玉溪、墨江和景洪三個配合施工組。

為配合施工順利推進,項目部注定要與一個又一個難以估量的困難作斗爭。全長508公里的玉磨鐵路項目,共有26家施工單位、6家監理單位、4家咨詢單位參與其中。各參建單位資源及能力不同、內部管理及運營模式差別也很大。項目參建單位之多,管理協調難度之大,配合施工工作量之大超乎想象。“電話不離手,24小時待命,每天不是在解決施工問題的路上就是在協調施工難點的路上。”一位常年堅守項目一線的二院人說道。

繁忙的工作以及項目部所在地常年高溫的天氣沒有讓中鐵二院的技術人員退卻。他們“舍小家、顧大家”,從配合施工開始就常年駐扎一線,用自己的熱忱全心全意服務于施工現場,為鐵路早日通車嘔心瀝血。他們“戰酷暑、斗疫情”,用兢兢業業服務建設的敬業精神,為中老兩國友誼發展添磚加瓦。常年駐守一線協調工作管理的專業人員、遠離家人與測繪儀器相伴的勘察人員、在隧道中穿梭攀爬的技術人員……他們中有初為人父的年輕小伙兒,也有因工受傷才走下手術臺的傷員,還有不畏疫情勇往直前的“逆行者”,他們很平凡,又很偉大。作為千千萬萬鐵路建設者中的一員。他們將智慧與使命、信念與擔當,都凝結在中老鐵路建設全過程中。他們用數年如一日的執著,奔走于中老鐵路建設一線,無怨無悔!

On May 20, 2016, the whole line of Yuxi-Mohan Railway started construction. In November of the same year, the Yuxi-Mohan Railway Project Department was established, subordinating three cooperative construction groups: Yuxi, Mojiang and Jinghong. In order to coordinate the construction for smooth progress, the project department is destined to struggle with one immeasurable difficulty after another.

A total of 26 construction companies, six supervision organizations and four consultancies have participated in the 508-km Yuxi-Mohan Railway Project. Each participating unit has different resources and capabilities, as well as distinctive internal management and operation models. The number of units participating in the project, the difficulty of management and coordination, and the workload of cooperation in construction are beyond imagination.

The hectic schedule and the perennial high temperature weather at the location of the project department haven’t scared away the technical staff of China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd. (CREEC). With their home left behind, they have been stationed on the frontline since the beginning of the construction, served the construction site wholeheartedly, and made painstaking efforts for the early opening of the railway.