電子商務平臺知識產權保護問題研究

石靜娜

摘 要:電子商務的快速發展使電商平臺知識產權問題日益突出,在對電子商務平臺知識產權侵權問題現狀分析的基礎上,總結當前我國電商平臺知識產權侵權問題的主要類型,對我國法律法規中關于平臺內知識產權侵權“通知-刪除”處理流程的演變進行梳理,探究電商平臺知識產權侵權糾紛處理的流程,為電商平臺知識產權保護的流程管理提供借鑒與參考。

關鍵詞:電子商務;知識產權保護;侵權處理流程

中圖分類號:D923.4;F204 ? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1003-5168(2022)4-0131-05

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.04.029

Research on Intellectual Property Protection of E-commerce Platform

SHI Jingna

(School of Management,Henan University of Technology,Zhengzhou 450001,China)

Abstract:With the rapid development of e-commerce,the problem of intellectual property infringements of e-commerce platforms has become increasingly prominent.Based on the analysis of the intellectual property infringements problems of e-commerce platforms,the main types of intellectual property infringements of e-commerce platforms are summarized.Then,the evolution of the "notice-delete" handling practices of intellectual property infringement on the e-commerce platform is sorted out.Based on this,the process of handling intellectual property infringement on e-commerce platforms has been explored.And aim to provide reference for the process management of intellectual property protection on e-commerce platforms.

Keywords:e-commerce;intellectual property protection;infringement handling process

0 引言

隨著移動互聯網的深入普及,電子商務已經滲透到國民經濟的各個領域,“網購”已經成為我國消費者的主要購物方式之一。2020年,我國網上零售交易額達11.76萬億元[1],占社會消費品零售總額的比重為30%。電子商務平臺經濟已成為經濟發展的新動能,其在優化資源配置、推動產業升級、拓展消費市場和增加就業等方面起著重要作用。

電子商務在為消費者帶來便捷的同時,也為網絡市場的治理帶來了巨大挑戰,特別是在知識產權保護方面。根據中國消費者協會的社會調查資料顯示,質量不合格和假冒偽劣是電商領域最突出的兩大知識產權糾紛問題。其中,70.6%的受訪者表示在電商平臺上購買過假貨,但僅有12.1%的消費者成功獲賠,多數受訪者因鑒定困難、商家不承認有假貨而難以合理維權[2]。知識產權侵權問題頻發已成為電子商務及平臺經濟健康發展中不可忽視的阻礙因素。

電子商務交易的跨時空、跨地域、即時性、虛實結合等特點,使電子商務領域的知識產權侵權問題呈現出易發、頻發的特點,且不斷涌現出新特征。以“司法+行政”的公權力為核心的傳統線下知識產權治理模式難以滿足電商領域復雜多變的知識產權治理與保護的需要[3]。雖然在由電商平臺經營者、平臺內經營者及消費者三方構成的電商交易活動中,電商平臺擁有信息和監控優勢,但單純地依靠平臺容易出現“既是運動員,又是裁判員”的知識產權保護動力不足的問題,難以進行持續有效的知識產權保護。長久以來,電商平臺和知識產權執法、司法部門之間還有著很強的割裂現象,在知識產權保護與治理上并沒有形成有效的合力,如何實現知識產權保護的行政、司法部門與電商平臺之間的工作聯動,就顯得尤為重要。在這樣的背景下,筆者嘗試把“保護”放在知識產權全鏈條中的核心地位,對電商平臺中的知識產權糾紛現狀進行分析,梳理電商平臺知識產權侵權類型與特征,探究電商平臺知識產權侵權糾紛的處理流程。

1 電商平臺知識產權糾紛現狀

相較于線下交易,在電子商務領域的知識產權糾紛中,責任主體呈現出多樣性,且復雜難定,同時知識產權權利客體形式多變,惡性侵權事件屢禁不止,且濫用訴權的行為時有發生。具體體現在四個方面。

1.1 平臺網絡購物糾紛頻發

網絡交易的跨時空、跨地域和高技術依賴等特征,使得電商平臺上的知識產權侵權成本低而治理成本高,成為侵權、假冒偽劣等違法行為頻發的聚集地[4],知識產權侵權違法案件呈現出從線下市場向線上虛擬市場轉移的趨勢。中國司法大數據研究院最新調查數據顯示,近年來網絡購物合同糾紛呈波動上升的趨勢,其中食品類、數碼電器類糾紛占比在六成以上[4]。根據國家郵政局公布的數據顯示,2020年全國快遞業務量達800億件,其中電商件比達七成以上。同期,阿里平臺上每萬筆交易的疑似侵權交易為1.08筆,按照這個比例測算,2020年全國各大電商平臺上疑似侵權糾紛的交易達600萬筆之多。根據國家知識產權局2020年發布的數據顯示,2020年全國法院審結的各類知識產權案件共計44.7萬件,行政執法機關查處各類假冒專利案件0.71萬件,行政裁決案件4.2萬余件,檢察機關起訴涉及侵犯知識產權犯罪案件5 848件,公安立案181件[5]。對比可知,我國電商平臺知識產權糾紛數量明顯高于線下,且多在電商平臺內部得到解決,轉由司法訴訟、行政處理途徑的糾紛數量比例雖然很低,但一旦轉入司法、行政途徑,一般都是較為復雜的糾紛。

1.2 惡性侵權屢禁不止

電商平臺上的知識產權侵權還表現出一定的群體性、重復性等惡性侵權特征。一方面,電商平臺上的商品信息公開和傳播的速度快,并且可跨越地域的限制。在利益驅動下,平臺內的暢銷品可能會被多個不法商家在短期內快速模仿,導致權利人在發起侵權投訴時會涉及大量平臺內甚至是跨平臺的賣家,維權難度大且持續時間長;另一方面,在網上交易中,侵權行為通常涉及商品的網絡文字、圖片、視頻和手稿等多種類型的信息,面對上億件甚至上百億件的網絡交易商品,對侵權的相關信息審查存在著很大的技術和操作難度,即便發現了侵權的商品,并進行刪除鏈接、下架商品、關店等處理,但是違規商家在利益的驅動下,通過換個身份、更換商品信息、換個平臺等操作,繼續銷售侵權商品,重復侵權的現象時有發生。

1.3 惡意投訴現象普遍存在

在海量的電商平臺知識產權糾紛投訴中,惡意投訴的現象普遍存在。《電子商務法》把惡意投訴人的責任界定為:“惡意發出錯誤通知,造成平臺內經營者損失的,加倍承擔賠償責任。”但是,電商平臺上的知識產權惡意投訴并不是一個法律概念,且惡意投訴的形態極其復雜,類型化非常困難。目前,從電商平臺上知識產權投訴的現狀來看,惡意投訴主要有三種:①不享有知識產權權利的投訴人(包含專利已失效、專利被宣告無效等)出于敲詐勒索或打擊競爭對手的目的,通過偽造權利證書、授權證書等進行惡意投訴;②針對平臺內的暢銷商品,申請一些明顯不具備專利性的實用新型專利或外觀專利,用于投訴銷售暢銷品的商家,致使商品下架或對其進行惡意勒索;③權利人和權利均無問題,投訴人投訴只是為了控制商品的流通渠道或價格,并以侵犯商標權的名義,對平臺或網店進行惡意投訴,借助輿論等壓力,迫使電商平臺下架商品。其中,最后一種惡意投訴情況比較復雜,處理難度大,但是其在電商平臺的惡意投訴中占比較大。如在優利德科技(中國)公司訴謝裕城與淘寶糾紛案①,就涉嫌為了管控商品價格而進行惡意的投訴。而在阿里巴巴公開的數據顯示,通過將正品認定為假貨、提供虛假權利證明等形式,2016年淘寶平臺有近103萬賣家和超過600萬條商品鏈接遭到惡意投訴②,這些惡意投訴嚴重擾亂了電商平臺上的商家的正常經營,特別是在“雙11”“618”等電商平臺大促期間,銷售機會稍縱即逝,錯誤的刪除鏈接、下架商品等,將會給平臺商家帶來不可估量且難以挽回的經濟損失,嚴重干擾電商平臺的經營生態。

1.4 新興業態不斷引發知識產權新問題

隨著網絡平臺的不斷發展,新興業態引發大量新型電商知識產權問題。近年來,隨著社交電商、直播帶貨等新興業態的興起,社交平臺、視頻平臺的角色和性質發生了很大的變化,而直播、短視頻等新興的電商賣貨形式涉及主播、供應商和平臺等多個參與方。當出現產品質量差、虛假宣傳、流量造假等問題時,主播與平臺之間的責任劃分與責任邊界的界定存在難題,而社交媒體、短視頻平臺等內容平臺目前還沒有建立起類似于電商平臺的較為完善的知識產權投訴與爭議解決等治理機制。另外,在電商知識產權保護中的審查義務和采取必要措施方面,美團、攜程等服務類電商平臺也與商品類電商平臺存在著很大差異。如與商品類電商平臺下架商品鏈接的措施相比,服務類電商平臺刪除一個商家鏈接所帶來的影響要大得多。因此,鑒于這些新興電商業態的規制還處于不斷探索的階段,整體還不夠完善,這也為知識產權保護帶來較為復雜的治理難題。

2 電商平臺知識產權侵權主要類型

電子商務領域常見的知識產權糾紛主要有商標侵權、專利侵權、著作權侵權、地理標志侵權等。

2.1 商標侵權

電商平臺上的商標侵權通常是指濫用完全相同或混淆相似的商標,以及使用假冒商標的侵權行為。通常包含六類情況:①銷售假冒商標的商品,在網店銷售A貨、高仿或超A貨等假冒商品;②把他人的商標先搶注冊為域名,將他人的知名商標注冊為域名,借助其對消費者的吸引力,推銷自己的商品;③將他人的網絡店鋪名稱先搶注冊為商標,通過把他人的店鋪名稱搶用注冊為商標,然后要求店鋪賣家修改自己的店鋪名稱,否則就向電商平臺發出侵犯商標權的通知;④在網頁地址中使用他人商標,具體表現為并未銷售該商品,或者不合理使用他人商標,使消費者產生其與商標權利人有特殊關系的誤解;⑤商標專利人以侵犯商標權的名義進行渠道管理,店鋪本身并無任何問題,但商標商或者權利人出于管控渠道的需要,以平臺或網店售假的名義發起投訴,并通過輿論的方式給電子商務平臺施加壓力,迫使商品下架,這種形式的侵權糾紛占到電子商務商標侵權糾紛的40%左右;⑥將他人商標注冊為網絡搜索關鍵詞,當用戶在電商平臺或搜索引擎中輸入該商標關鍵詞搜索商標權利人的商品時,就會被直接鏈接到該關鍵詞注冊的店鋪或網站中去。

2.2 專利侵權

電子商務領域的專利侵權主要有兩類:①銷售侵犯他人專利權的商品,具體表現為在網店銷售的商品在他人專利權保護范圍內;②網店頁面圖片與他人外觀設計相同或相近,具體表現為網店及店鋪商品使用了與他人外觀設計相同或相近的圖片。

2.3 著作權侵權

電商平臺的著作權侵權行為主要有六種形式:①文字作品侵權,包括銷售盜版圖書、報紙、雜志等對出版物的侵權,未經授權銷售電子圖書與報刊中的電子文章、電子雜志等,造成對數字出版物的侵權,未經授權使用他人原創的廣告語或產品描述的文字侵權;②音像作品侵權,包括銷售未經授權的數字音像作品、音樂、電影作品等;③美術作品侵權,是指未經授權將享有著作權保護的美術作品使用在進行的銷售商品上;④攝影作品侵權,主要是未經授權使用他人原創的照片,復制其他店鋪商品的實物照片到自己的店鋪或商品詳情介紹中,也即常說的“盜圖”;⑤對圖形作品和模型作品的侵權,主要是指把產品的設計圖、示意圖、手稿等圖形作品做成實物銷售,如把商品設計圖中的鬧鐘設計成實物鬧鐘在網店銷售;⑥計算機軟件侵權,包括在網店銷售盜版的計算機軟件、提供軟件的下載服務等盜版軟件侵權行為,在網店銷售大型軟件、在線課程、數據庫的賬號等行為。

2.4 地理標志侵權

地理標志作為一種重要的知識產權類型,是識別產品地理來源的標志,而此種產品的特定質量、聲譽以及其他特性主要歸因于其地理來源。如河南省的新鄭紅棗、河陰石榴、汴繡、西峽獼猴桃等都是典型的地理標志產品,地理標志體現的是產品的特點與質量。目前,電商平臺上地理標志侵權主要有三種類型:①擅自使用或偽造地理標志名稱,這種侵權行為通常是指沒有獲得地理標志保護、不享有地理標志權的經營者,擅自使用已經被核準的地理標志、專利標志或者偽造專用標志;②不符合地理標志產品標準和管理規范要求,這種侵權行為主要體現在地理標志產權保護區內的生產者生產的同種產品,雖然是在保護區域內生產的同種產品,但由于產品不符合地理標志產品標準和管理要求而沒有被準予使用專用標志,但經營者卻擅自使用該地理標志名稱。這種情況比較多,如河南省溫縣地區的某山藥生產商生產的山藥在外觀與口感上與“溫縣鐵棍山藥”的標準接近,但并沒有達標,未被準予使用“溫縣鐵棍山藥”地理標志產品保護專用標志,該生產商雖沒有偽造專用標志,卻在其商品的外包裝上擅自使用了“溫縣鐵棍山藥”地理標志,這就構成了侵犯地理標志權的行為;③使用相近或相似的地理標志名稱或標識,這種侵權形式表現為使用與專用標志相近、容易產生誤解或混淆的名稱或標識以及可能誤導消費者的文字或者圖案標志,使消費者將產品誤認為地理標志保護的產品。這種侵權行為與前兩種侵權行為的不同之處在于,雖沒有使用被核準的地理標志名稱和專用標志,但其采用的方案或圖案等使用的名稱、專用標志與地理標志產品的名稱、地理標志相近或相似,容易被誤認為地理標志產品。

3 電商平臺知識產權侵權處理流程探析

對電子商務平臺上知識產權侵權糾紛的處理流程進行梳理,有利于厘清電商平臺與外部及內部之間的關系,便于電商平臺進行知識產權糾紛治理,也有利于電商平臺與電商知識產權執法部門之間工作對接。

3.1 我國電商平臺內知識產權侵權通知處理流程演變

我國關于電商平臺知識產權侵權通知處理流程的規定源于2006年的《信息網絡傳播權保護條例》對著作權的保護。該條例規定的流程為通知-刪除-轉通知-被投訴人提交不侵權說明-平臺恢復鏈接-轉送達不侵權說明。從整個流程上看,平臺在收到通知并確認通知符合法定要件的情況下,就要履行“刪除”義務;而被投訴的商家提交不侵權說明后,平臺應當立即恢復被刪除作品的鏈接。因此,在該條例規定中,平臺僅需承擔審核投訴人通知、被投訴人申訴意見等是否符合法定要求,以及在雙方之間轉送通知的職責。

2009年頒布的《侵權責任法》則進一步擴大了權利適用范圍,包括商標權、專利權等知識產權,也包括名譽權、肖像權等人身權利,但并未對轉通知、反通知的具體流程進行詳細明確的規定。

2019年1月1日實施的《中華人民共和國電子商務法》則對電商平臺在知識產權保護中應承擔的建立保護規則、與權利人等各方合作以及實施治理措施等義務進行了規定,并指出當電商平臺經營者接到權利人侵權通知而沒有采取必要措施時,對損害的擴大部分,平臺內經營者應承擔連帶責任。但并未對通知應包含的初步侵權證據要件進行明確。

2020年最高人民法院印發的《關于審理涉電商平臺知識產權民事案件的指導意見》則對向電商平臺經營者發出的通知的一般構件以及平臺內經營者提供的不存在侵權行為的聲明構件進行了明確,并對涉及專利的通知發出者及反通知應提供的相關材料進行了指導性規定。另外,該意見還對《電子商務法》第42條第3款所稱的“惡意”所考量的因素給出了指導性建議,以及對電商平臺對侵權行為“應當知道”的情形進行了規定,使電商平臺“通知-刪除”規則流程執行有了更加明確的指導原則。

3.2 電商平臺內知識產權糾紛處理流程梳理

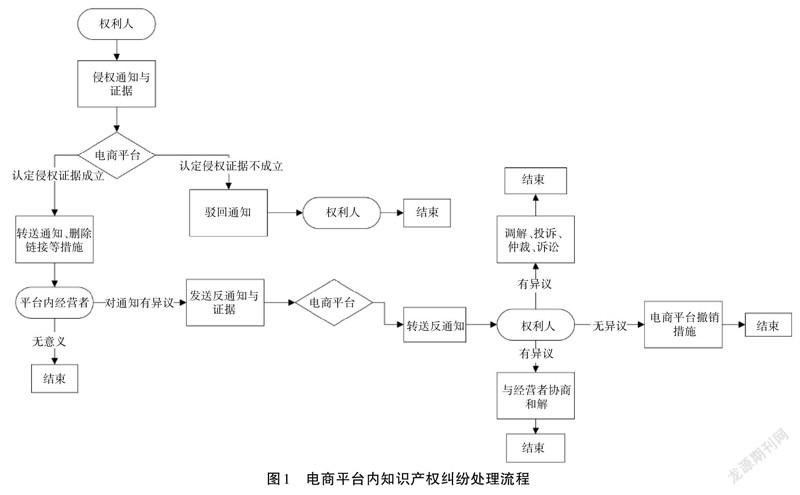

在對我國相關法律法規中關于平臺內解決知識產權糾紛的處理流程規則梳理的基礎上,可以得出電商平臺知識產權糾紛處理流程,如圖1所示。需要指出的是,在現實的電商平臺處理侵權通知的流程中,對于較易判斷的圖片侵權等知識產權糾紛,通常會在收到通知后先實施“刪除鏈接”,再處理反通知,以決定是否種終止措施。而對于較難判斷的專利侵權等情形,則通常先通知被投訴人,再審核侵權通知是否有效,以決定是否采取刪除鏈接、下架商品等措施。不管是哪一種流程,都強調平臺自身的審核權,而要求“侵權通知”與“反通知”都應包含初步證據材料。這樣可以使電商平臺在形式上過濾掉部分不當投訴和濫用投訴,以維持平臺的良好秩序和生態。但是,目前相關的法律法規并沒有對是“先刪除后反通知”,還是“先返通知后刪除”進行明確的規定,各電商平臺都是基于自身的情況進行靈活探索。

當知識產權糾紛在平臺內不能解決時,通常需要借助行政執法、司法保護以及社會仲裁機構仲裁等,平臺與行政執法部門、司法保護部門進行對接,實現信息的互聯互通,理順工作流程,構建行之有效的工作機制。

4 結語

創新是發展的第一動力,保護知識產權就是保護創新。在我國電子商務平臺知識產權保護實踐中,應該始終把保護放在核心地位,利用電商平臺的平臺優勢、信息優勢和技術優勢,鼓勵電商平臺不斷優化平臺知識產權糾紛處理機制與流程,加強商家入駐前中后多環節的知識產權防控實踐的探索,理順平臺與政府行政、司法之間的工作聯動機制,實現電商平臺知識產權保護的協同保護,為電子商務的發展創造一個良好的知識產權保護與創新環境。

注釋:

①參見謝裕城與優利德科技(中國)有限公司、浙江淘寶網絡有限公司財產損害賠償糾紛案,廣州市中級人民法院(2016)粵01民終9457號民事判決書。

②參見:《阿里巴巴稱百萬賣家遭惡意投訴,已發起維權訴訟》,資料來源:http://news.china.com/finance/11155042/20170217/30263406.html。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國商務部.中國電子商務報告(2020)[M].北京:中國商務出版社,2021.

[2] 中國消費者協會.《電子商務法》消費者認知情況調查報告[EB/OL].(2018-12-25)[2021-12-20].http://www.cca.org.cn/jmxf/detail/28355.html.

[3] 徐楠軒.網絡知識產權協同保護機制之構建[J].行政與法,2020(4):112-120.

[4] 中國司法大數據研究院.網絡購物合同糾紛案件特點與趨勢(2017.1-2020.6)[EB/OL].(2020-11-19)[2021-12-20].http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-273171.html.

[5] 國家知識產權局知識產權發展研究中心.中國電子商務知識產權發展研究報告(2020)[EB/OL].(2021-01-18)[2021-12-20].http://www.cnipa-ipdrc.org.cn/article.aspx?id=625.