急性等容血液稀釋在心臟瓣膜置換術中的應用效果

姚文娟,趙孝生,顏 巍

心臟瓣膜病是一種十分常見的心臟疾病,主要是因退行性改變、風濕熱、缺血性壞死及先天性畸形等導致二尖瓣、三尖瓣、主動脈瓣和肺動脈瓣的瓣膜發生病變,會引起心臟功能異常,進而造成心力衰竭、心律失常等并發癥,嚴重者危及病人生命安全[1-2]。人工心臟瓣膜置換是目前根治心臟瓣膜病的重要手段,病人可通過瓣膜置換術改善心功能,提高生活質量和生存率,但術后死亡率仍較高,所以,對心臟瓣膜病病人實施有效干預有著重大意義[3-4]。急性等容血液稀釋是一種操作簡單、經濟實用的圍術期血液保護措施,是指在術前采集病人自體血并儲存,同時用晶體液或膠體液補充病人血容量,最大限度降低血液濃度,減少手術出血時紅細胞丟失,于手術時回輸給病人的一種輸血方法[5-6]。急性等容血液稀釋有利于維持血流動力、微循環、氧合穩定及預防血栓栓塞等,還能減少血液浪費、異體輸血或避免異體輸血,并降低其可能導致的一系列并發癥的發生,具有安全有效的優點,目前已被廣泛應用于臨床[7-8]。目前,對于急性等容血液稀釋對心臟瓣膜置換術病人的影響及作用研究較少,本研究擬通過探究急性等容血液稀釋對心臟瓣膜置換術病人凝血纖溶功能及預后的影響,以期為急性等容血液稀釋在心臟瓣膜置換術中的應用提供一定參考。

1 資料與方法

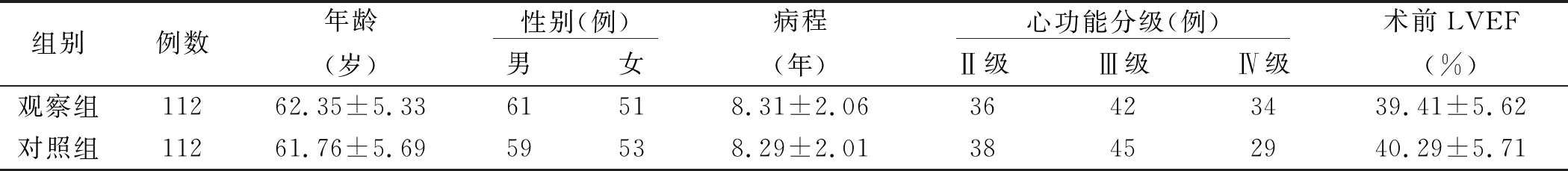

1.1 臨床資料 將2016年5月—2019年5月于我院采用急性等容血液稀釋進行心臟瓣膜置換術的病人112例作為觀察組,未采用急性等容血液稀釋進行心臟瓣膜置換術的病人112例作為對照組。觀察組,男61例,女51例;年齡為(62.35±5.33)歲;病程為(8.31±2.06)年;心功能分級:Ⅱ級36例,Ⅲ級42例,Ⅳ級34例;術前左室射血分數(left ventricular ejection fractions,LVEF)為(39.41±5.62)%。對照組,男59例,女53例;年齡為(61.76±5.69)歲;病程為(8.29±2.01)年;心功能分級:Ⅱ級38例,Ⅲ級45例,Ⅳ級29例;術前LVEF為(40.29±5.71)%。兩組臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。納入標準:①行心臟瓣膜置換術病人;②病歷資料完整;③病人及其家屬對本研究知情同意,并簽訂知情同意書。排除標準:①具有凝血功能障礙;②合并嚴重肝、腎功能障礙;③合并血流動力學紊亂、血液系統疾病。本研究經我院倫理委員會批準,符合世界醫學會《赫爾辛基宣言》。

表1 觀察組與對照組臨床資料比較

1.2 方法

1.2.1 對照組 實施術中回收式自體輸血。術中以自動模式回收術野血液,肝素抗凝,濾過處理至一定容量后離心分離,生理鹽水洗滌成紅細胞懸液備用,手術結束前回輸。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上采用急性等容血液稀釋。麻醉后于術前采血,采集的血液置于專用貯血袋中保存,采血同時經一側頸內靜脈回輸一定容量體液置換血液以維持血容量穩定。術中利用體外循環機進行血液稀釋,將術中出血均吸入儲血器內,清洗、壓縮為紅細胞懸浮液并回輸入病人體內。

1.3 觀察指標 統計兩組病人術中魚精蛋白用量、肝素用量及異體血用量及術后1個月內不良預后(凝血功能障礙、院內死亡及腎衰竭)發生情況。所有研究對象均于術后抽取靜脈血5 mL,3 000 r/min離心30 min,獲取血漿檢驗樣本,冷凍保存待測。采用全自動血液凝固分析儀(日本Sysmex公司生產,型號CA-1500)檢測凝血酶原時間(prothrombin time,PT)及D-二聚體(D-dimer,DD)水平;采用凝固法檢測活化部分凝血活酶時間(activated partial thromboplastin time,APTT);采用clause檢測纖維蛋白原(fibrinogen,FIB)含量。

2 結 果

2.1 兩組術中魚精蛋白用量、肝素用量、異體輸血量比較 兩組術中魚精蛋白用量、肝素用量比較,差異均無統計學意義(P>0.05),觀察組術中異體輸血量明顯低于對照組(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組術中魚精蛋白用量、肝素用量、異體輸血量比較(±s)

2.2 兩組PT、APTT、FIB、DD比較 觀察組與對照組PT、APTT、FIB、DD比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。詳見表3。

表3 兩組PT、APTT、FIB比較(±s)

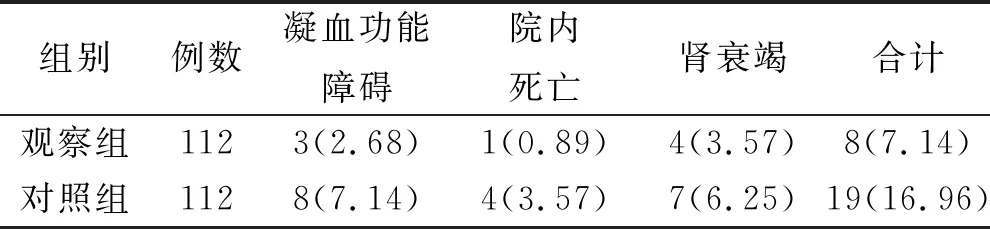

2.3 兩組不良預后發生率比較 觀察組不良預后總發生率明顯低于對照組(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組不良預后發生率比較 單位:例(%)

3 討 論

心臟瓣膜病主要是指二尖瓣、三尖瓣、主動脈瓣和肺動脈瓣瓣膜病變引起心臟功能異常,最終進展為心力衰竭。近年來,我國瓣膜病變越來越常見,臨床主要采用的治療方式是手術治療,但該類手術仍存在較大風險,特別是重癥瓣膜病病人,術后死亡率較高[9-10]。人工心臟瓣膜置換是根治心臟瓣膜病的重要手段,能夠有效解決瓣膜病病人血液循環障礙,顯著提高病人生活質量,延長生存時間,但由于心血管手術術中用血量多,且大量異體血的輸注會誘發輸血相關并發癥,帶來不利影響[11-13]。因此,實施良好的血液保護已成為當務之急。

急性等容血液稀釋是外科手術中常用的血液保護方法之一,是指在術前采集手術病人一定數量的自體血備用,同時輸入適量的血漿代用品和晶體液以補充血容量,減少血液中有形成分(紅細胞)的丟失,待術中需要時將其回輸給病人,該方式能夠維護酸堿平衡、氧代謝、凝血及心肺功能,減少異體血輸注,預防異體輸血引起感染、輸血反應、疾病傳播等,并能有效節約血液資源,已逐漸發展為具有較好安全性和有效性的血液保護措施之一[14-16]。相關研究表明,相比于術前預存式自體輸血,急性等容血液稀釋優點更明顯[17-18]。本研究結果顯示,觀察組與對照組魚精蛋白用量、肝素用量比較差異無統計學意義(P>0.05),觀察組異體輸血量明顯低于對照組,表明急性等容血液稀釋能夠明顯降低異體輸血量,進而可以在一定程度上防范因異體輸血引起輸血反應及疾病傳播等。近年來,急性等容血液稀釋在臨床上得到廣泛的重視和應用。張幫健等[7]研究表明,急性等容血液稀釋聯合回收式自體輸血應用于心臟瓣膜置換術安全有效,不僅可解決血源短缺問題,還能避免疾病傳播、異體輸血反應。

纖溶和凝血是血管疾病的主要病理過程,其在腦血管疾病中的作用受到越來越多的關注。PT、APTT、FIB及DD是臨床上常見的凝血纖溶指標,其中,PT是反映血漿中凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ活性的指標,指在缺乏血小板的血漿中加入過量的組織凝血活酶和鈣離子,凝血酶原轉化為凝血酶,導致血漿凝固所需的時間,是檢查機體外源性凝血狀態的過篩試驗,也是臨床抗凝治療的重要監測指標;APTT是臨床最常用的反映內源性凝血系統凝血活性的指標,與內源凝血途徑、促凝物質有關;FIB是由肝細胞合成和分泌的一種糖蛋白,參與凝血和止血過程,在臨床中被認為是疾病狀態的標志物;DD是最簡單的纖維蛋白降解產物,能夠反映機體的纖溶狀態,其水平升高說明體內存在高凝狀態和繼發性的纖維蛋白溶解亢進[19-21]。本研究結果顯示,觀察組與對照組PT、APTT、FIB及DD比較差異均無統計學意義(P>0.05),與楊蓉蓉等[22]研究結果相似,說明采用急性等容血液稀釋對機體凝血功能并無明顯影響,對機體的血液不會造成較大損傷。體外循環下進行心內手術會使機體凝血因子改變,采用急性等容血液稀釋能夠減少凝血因子和紅細胞的丟失。

急性等容血液稀釋影響凝血功能的機制尚有爭議,可能與血液稀釋程度有關,在輕、中度急性等容血液稀釋(ANH)前后機體凝血功能可能會發生差異,但在維持各種凝血因子不低于正常范圍的30%及血小板計數>60×109/L時,一般就能保證凝血功能正常。此外,由于腎對缺血缺氧有較強的耐受性,輕、中度的急性等容血液稀釋可以通過改善微循環灌注最大限度地發揮腎臟的代償能力,而基本不會影響腎臟的氧供和血流灌注,因此,未對腎功能產生不利影響[13-14,17]。本研究結果顯示,觀察組凝血功能障礙、院內死亡、腎衰竭等不良預后發生率明顯低于對照組,也進一步說明急性等容血液稀釋能夠在一定程度上降低不良預后發生率,但其對凝血功能、腎臟等重要器官的影響機制仍待深入探究。

綜上所述,急性等容血液稀釋能夠減少異體輸血量,降低預后不良發生率,而對凝血纖溶功能沒有明顯影響。但急性等容血液稀釋對機體生理功能的影響十分復雜,且這種復雜化的改變對病人內環境產生的影響不容忽視,因此,急性等容血液稀釋對心臟瓣膜置換術病人的影響仍需進一步研究探索。