基于隊列研究社區老年肌少癥發病率及危險因素的Meta分析

羅旺輝 魏琳 梁好 張小培 劉竹韻 廖若彤 陳蕊羅堯岳

1.湖南中醫藥大學護理學院,湖南 長沙 410208

2.廣州中醫藥大學第二附屬醫院,廣東 廣州 510120

3.廣州中醫藥大學第二臨床醫學院,廣東 廣州 510006

隨著人口老齡化的快速發展,肌少癥(sarcopenia)逐漸受到研究者的關注。肌少癥是隨著年齡增長,骨骼肌數量減少、質量減退、身體功能減弱的老年疾病[1],常伴隨著跌倒、住院時間增長、病死率增高等嚴重不良結局[2-3]。明確社區老年人肌少癥發生率及危險因素,早識別、早干預是臨床關注的重點。既往國內外學者[4-7]對社區肌少癥發生及其危險因素的研究結果不一,仍具有較大爭議,Meta分析也多集中在特定影響因素,如認知功能、吸煙、飲酒等[4-7],且納入多為橫斷面研究。本研究旨在對國內外肌少癥發生率及危險因素隊列研究進行全面系統評價和Meta分析,挖掘肌少癥早期發病的影響因素,為社區老年肌少癥的后續研究及臨床干預制定提供參考依據。

1 材料和方法

本文PROSPERO注冊號為:CRD42021236286。

1.1 數據庫選擇及檢索策略

檢索建庫至2021年1月的中英文數據庫(PubMed、Embase、Web of Science、the Cochrane Library、CINAHL、ScienceDirect 、Scopus、知網、萬方、維普)共十個,以“肌少癥/肌肉減少癥/少肌癥/肌肉減少/骨骼肌減少癥”、“危險因素/影響因素/相關因素/預測因素”、“隊列研究/縱向研究”、“sarcopenia/sarcopenic/EWGSOP/AWGS”、“prevalence/incidence”、“relative factor/relative risk/odds ratio/predict/etiol/aetiol”、“cohort study/longitudinal study” 作為主要檢索詞。此外追溯參考文獻及檢索灰色文獻。

1.2 文獻納入與排除

納入標準:①隊列研究;②國內外社區人群;③年齡≥60歲;④報告了肌少癥發生率和(或)危險因素,且結果可換算為OR值、95%CI及標準誤SE;⑤肌少癥診斷標準為歐洲肌少癥工作組(EWGSOP)、亞洲肌少癥工作組(AWGS)等國際認可的共識[8-12]。排除標準:①特定疾病人群文獻;②非中英文文獻 ③無法獲取全文的文獻。

1.3 文獻資料提取

2名研究者閱讀題目、摘要并按納入排除標準進行篩選,若有分歧向第3名研究者確認。提取資料主要包括以下內容:作者、發表年份、地區、年齡、性別、研究樣本量、肌少癥發生人數、發病率、診斷標準、隨訪時長、危險因素等。

1.4 文獻質量評價

2名獨立的研究者采用評估隊列研究的NOS量表(The Newcastle ‐ Ottawa Scale)[13]進行文獻質量評價,內容包括研究人群的選擇、組間的可比性、暴露結果。量表總分為9分,本研究僅納入5~9分的中高質量文獻。

1.5 統計學處理

采用Stata15.0計算合并后肌少癥的發病率及其95%CI,必要時采用亞組分析。采用Review Manager 5.4計算合并后肌少癥危險因素的OR值及95%CI。I2<25%異質性較低、25%≤I2<50%異質性適中,均采用固定效應模型。I2≥50%異質性較高,采用隨機效應模型。若可合并危險因素文獻較少,則采用描述性評價。結合Egger線性回歸檢驗和漏斗圖,評估文獻潛在發表偏倚,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

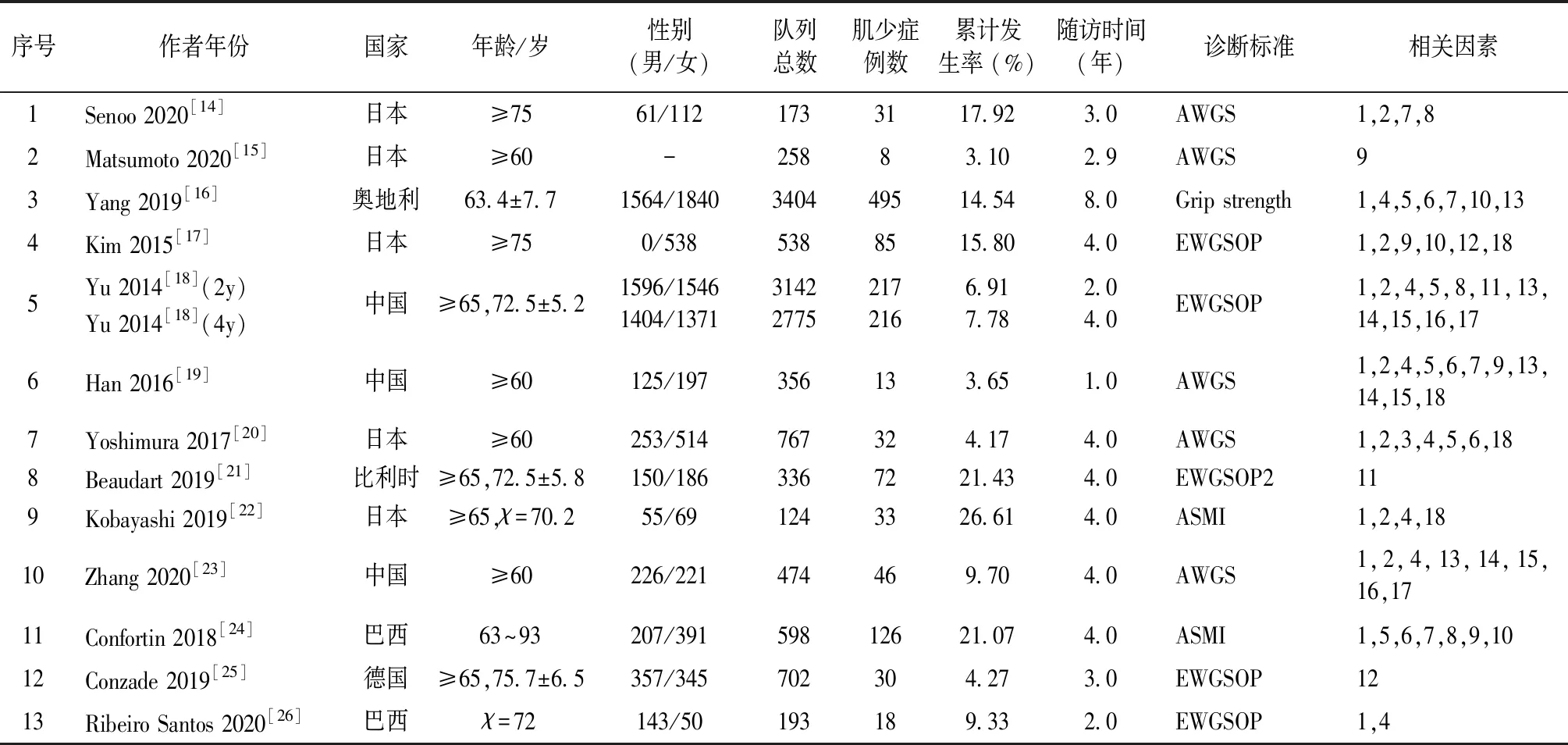

檢索得相關文獻4 035篇,除重后得3 484篇,初篩至91篇,最終納入文獻13篇,見圖1。納入研究總樣本量為13 750例,發表時間為2014年至2020年,其中近3年文章11篇。13篇文獻診斷標準:5篇AWGS、5篇EWGSOP、1篇EWGSOP2,其他標準3篇。見表1。

表1 納入研究的基本特征

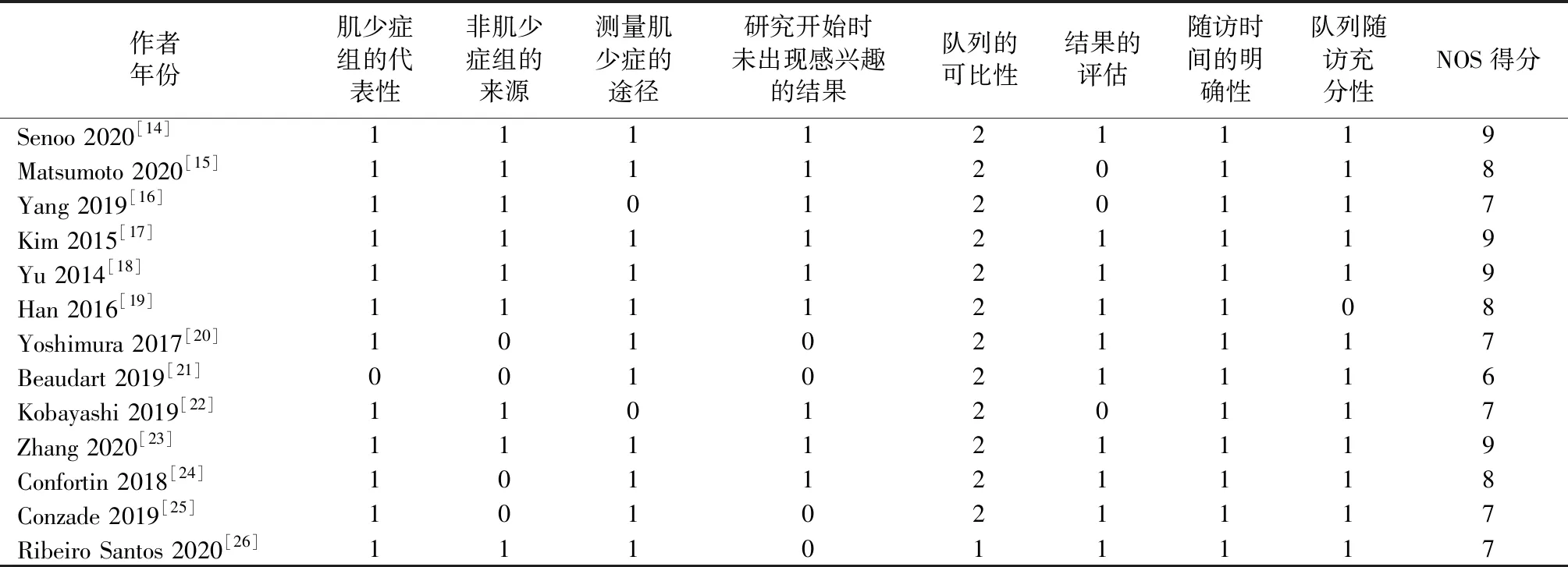

2.2 納入文獻的質量評價

通過NOS量表,13項研究在隊列研究可比性、隨訪時間明確性中描述均較為完整,納入13篇文獻[14-26]NOS量表得分均≥7分,為高質量文獻。見表2。

表2 NOS量表評分Table 2 NOS scale score

2.3 社區老年人肌少癥總體發病率

研究結果顯示,社區老年人肌少癥發病率為11%[95%CI(0.08~0.14)],文獻之間有較高異質性(I2=96.60%,P<0.001),采用隨機效應模型,見圖2。以隨訪時長、診斷標準、地區、性別作為亞組分析探討異質性來源。

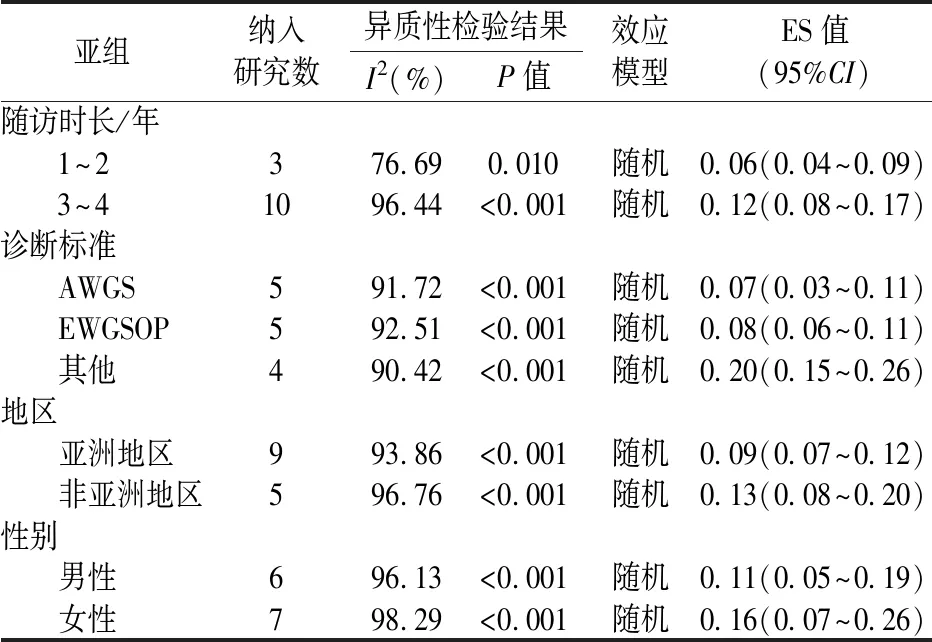

亞組分析結果為:①隨訪時長:1~2年(3項研究)、3~4年(10項研究)社區老年人肌少癥發病率分別為6%、12%;②診斷標準:AWGS(5項研究)、EWGSOP(5項研究)和其他診斷標準(4項研究)時,社區老年人肌少癥發病率分別為7%、8%和20%;③地區:亞洲(9項研究)、亞洲之外地區(5項研究)社區老年人肌少癥發病率分別為9%、13%;④性別:男性(6項研究)、女性(7項研究)社區老年人肌少癥發病率分別為11%、16%;見表3。

表3 社區老年人肌少癥發病率亞組Meta分析結果Table 3 Meta-analysis results of incidence in the subgroups of sarcopenia in the elderly in community

敏感性分析結果表明,排除任何1篇文獻后,合并發病率無明顯改變,Meta分析結果穩定性較好。見圖3。

2.4 社區老年人肌少癥的危險因素

對肌少癥危險因素進行Meta分析(由于Yang 2019[16]、Confortin 2018[24]是分別對男、女進行危險因素分析,因此表中文獻后a為男,b為女)結果顯示,社區老年人高齡(OR=1.11,95%CI:1.09~1.12,P<0.000 01)、中風史(OR=2.92,95%CI:1.60~5.31,P=0.000 5)、低BMI(OR=1.51,95%CI:1.42~1.60,P<0.000 01)、缺乏運動(OR=1.44,95%CI:1.18~1.76,P=0.000 3)是肌少癥發病的危險因素。見圖4~圖7。

由于數據不足,無法對其他因素進行Meta分析。有6項研究提到了營養是老年人肌少癥的危險因素,地中海飲食[27]、牛奶[28]可降低肌少癥,而低維生素D[25]對肌少癥無影響。性別方面,1項研究顯示男性是肌少癥發生的危險因素,其余研究報告為女性。疾病方面,合并糖尿病、高血壓、癌癥、慢性阻塞性肺病、骨質疏松癥等相關疾病,以及抑郁癥狀、認知障礙、跌倒均為肌少癥可能的危險因素;生活方式方面,部分研究顯示吸煙、飲酒對肌少癥發生無影響,僅1項研究則認為飲酒是保護因素。

2.5 發表偏倚的檢測

采用Egger檢驗對納入文獻的發表偏倚進行檢驗(t=1.66,P=0.120),且漏斗圖散點較為均勻對稱,認為不存在發表偏倚。見圖8。

3 討論

3.1 社區肌少癥發病率較高

研究結果顯示,社區≥60歲老年人肌少癥發病率為11%,與既往研究結果相似:

Shafiee 等[29]2017年Meta分析的結果顯示,全球各國社區老年人的肌少癥總體患病率為10%,吳琳瑾等[30]對中國人群的Meta分析表明中國社區老年人肌少癥患病率為12%。

進一步亞組分析發現,對社區老年人隨訪1至2年,肌少癥發病率為6%,隨訪3至4年的肌少癥發病率為12%,說明隨著年齡增長,肌少癥發病率呈快速發展形勢。從地域分布來看,亞洲地區發病率為9%,低于非亞洲地區發病率13%,與Shafiee 等[29]的研究結果相似,可能與亞洲地區采取了更積極的生活方式有關。從性別來看,女性發病率16%,高于男性11%,可能與女性壽命更長,致殘率更高有關[31]。同時,男性和女性之間的免疫反應穩態與衰老過程中伴隨的疾病風險存在明顯差異[32],雌激素水平降低影響骨骼肌肉系統,也是女性肌少癥發病率高的原因之一[33]。

3.2 社區老年人肌少癥的危險因素

研究顯示,高齡是肌少癥發生的危險因素,鐘靜等[34]、程悅等[35]的研究也證實,高齡是肌少癥獨立危險因素和重要病因。隨著年齡增長,老年人肌肉萎縮、肌量減少。但值得一提的是,年齡并不是絕對因素,高齡狀態下肌少癥仍出現可逆趨勢[18],與老年人康復鍛煉、生活方式有關。

有中風史的老年人肌少癥發病風險是其他老人的2.92倍,Su等[36]研究發現,中風相關肌少癥發病率高達42%(95%CI:0.33~0.52)。中風患者常因神經通路受損,肌肉結構變化異常,導致肌量減少,肌力下降,易合并肌少癥[37]。

低BMI與肌少癥發病的密切相關(OR=1.51,95%CI:1.42~1.60),孟欣宇[38]的研究也發現低BMI是肌少癥的危險因素。低BMI常伴隨著低瘦體重,此類人群患肌少癥的概率增加,而較高的BMI能作為一種保護性緩沖,可抵消老年人肌肉功能的損失[18-19]。但也有研究[39]指出肥胖性肌少癥預后結局更差[40]。關于BMI對肌少癥的影響仍需更多大樣本前瞻性研究證實。

缺乏運動是肌少癥的重要影響因素,其發病率較經常運動者高1.44倍。體育鍛煉對社區老年人延緩肌少癥有重要意義,運動缺乏是肌肉質量和力量喪失的重要原因[1,41],增強運動是同年齡段肌少癥可逆的重要保護因素[18]。

本研究的不足之處:①納入研究對肌少癥的診斷標準不一,結果易產生異質。②納入研究數量不足,且有統計學意義的因素較少,降低了研究結果的可靠性。

綜上所述,本研究對社區老年人肌少癥發病率和危險因素進行了系統評價與Meta分析,且納入研究均為隊列研究,可加強危險因素與肌少癥間因果關系推斷強度。研究發現社區老年人肌少癥發生率較高,與高齡、低BMI、缺乏運動、中風史等有關,臨床應對高危因素老人早期評估早期干預,延緩疾病進展。但由于納入研究數量有限,有待開展更多優質的大樣本前瞻性隊列研究。