數字經濟對農業高質量發展的影響研究

陳毅輝,洪碧云

(福建農林大學 安溪茶學院,福建 福州 350002)

一、引言

1978—2020年,中國農業總產值從1397.0億元增加至137782.2億元,年均增長率超過10%;人均糧食產量從316.6kg增加至474.2kg。總體而言,經過40多年的發展,中國農業的生產能力大幅度提升,綜合機械化率超過70%,農民收入顯著增加,產業結構得以優化。然而,中國農業仍面臨創新驅動不足、資源和環境約束趨緊、生產效率不高等問題。新的發展階段,要進一步推進農業農村現代化,向農業強國邁進,中國農業需要走高質量發展之路。

作為中國經濟發展中最活躍的板塊之一,數字經濟不斷拓寬與各行業融合的廣度和深度,對傳統行業具有“賦能效應”。當前,以大數據、物聯網、云計算等為代表的數字技術已經融入到中國農業的各個領域,使農業由原本依靠資本和勞動力大規模投入的粗放發展模式向依靠知識和技術創新推動的發展方式轉變。那么,在迫切需要推動農業高質量發展的當前,數字經濟是否能夠成為提升農業高質量發展水平的著力點和新引擎?這一問題值得研究和思考。

二、文獻回顧

現有文獻主要從三個方面對農業高質量發展進行了探討:第一,關于農業高質量發展的內涵。張務鋒(2018)認為農業高質量發展意味著產業體系更完備、競爭力更強、農產品更綠色、生產效率提高、產能結構提高等[1]。丁聲俊(2018)提出農業高質量發展的六大特征:惠民性、特色性、創新性、融合性、動態性和生態性[2]。孫江超(2019)指出農業高質量發展應該包括農產品有效供給、農業經營高收益和農業發展可持續三個方面[3]。第二,關于農業高質量發展指標體系的構建及測度。內生經濟增長理論認為全要素生產率是經濟增長的核心,因此可以把全要素生產率作為農業高質量發展水平的代理指標[4]。韓海彬等(2017)從農業增長的結構、福利、效率、穩定和環境代價5個層面選取9個指標,采用“縱橫向”拉開檔次法測度了中國30個省份的農業發展質量[5]。黎新伍、徐書彬(2020)基于五大新發展理念構建農業高質量發展的指標體系[6]。董艷敏和嚴奉憲(2021)從農民收入、產業效益、生產效率、勞動者素質和綠色生產5個方面選取14個指標構建指標體系,采用熵權法測度農業高質量發展水平[7]。第三,關于農業高質量發展的實現路徑。郝一帆、王征兵(2019)利用中國省際面板數據考察生產服務業集聚對農業高質量發展的影響,研究結果表明前者對后者具有顯著的促進作用[4]。程士國、普友少等(2020)通過構建動態增長和風險期望模型,探尋農業高質量發展的內生動力,根據模型推導結果提出農業高質量發展應該培養新型農業人才,提高農戶的技術偏好水平[8]。王興國、曲海燕(2020)從理論上分析了科技推動農業高質量發展的機制[9]。就數字經濟與農業高質量發展之間關系的研究而言,夏顯力、陳哲等(2019)總結了發達國家數字經濟推動農業高質量發展的經驗,闡述了數字經濟賦能中國農業高質量發展的思路與路徑[10]。張俊考察了農村寬帶普及對農業高質量發展的影響[11],雖然并未直接涉及數字經濟,但寬帶普及一定程度上也能夠反映數字經濟在農村的實踐情況。

綜上所述,當前利用數字經濟賦能農業高質量發展這一理念已經得到認同和重視,然而從實證角度對兩者關系的探討稍顯不足。鑒于此,文章利用2005—2018年中國30個省份(除西藏和港澳臺地區)的面板數據,從理論和實證層面全面考察數字經濟對農業高質量發展的影響。

三、理論分析與假設提出

1.數字經濟影響農業高質量發展的理論機制

文章從以下三個方面分析數字經濟推動農業高質量發展的內在機理。第一,精準匹配效應。數字技術使農戶可以快速、有效、準確地獲取供給、需求、價格等市場信息,實時調整農產品種植結構和銷售策略,精準匹配市場需求,減少信息不對稱和因信息滯后導致的供需不匹配和無效供給[12]。第二,效率提升效應。數字經濟可以全方位提高產業效率[13]。在種植環節,農民借力數字技術能夠在插秧、施肥、噴水、收割等各環節完成精細化操作,有助于提高勞動效率。在生產環節,建立從農田到餐桌的農產品溯源管理。一旦農產品出現質量問題,能夠快速追根溯源和進行應急處理。在農產品銷售環節,利用數字平臺搭建線上線下多銷售渠道,消費者可以實時查詢與反饋,提高交易效率。第三,規模經濟效應。數字技術尤其是互聯網的發展改變了傳統的交易方式,便利的購物渠道刺激了消費的增長,拓展了產品銷售的覆蓋范圍[14]。因此,農戶和農業企業能夠擴大種植和生產規模,實現規模經濟。根據以上分析,文章提出研究假設H1:

假設H1:數字經濟對農業高質量發展產生推動作用。

2.數字經濟對農業高質量發展的異質性影響

傳統計量模型得到的全局估計結果只是某種意義的“平均”,不能反映空間異質性,特別是觀測樣本隨空間位置變動的規律。然而,由于地理位置、資源稟賦、政策傾斜以及經濟基礎等原因,不同地區數字經濟發展水平不同,農業高質量發展水平也不盡相同,可能會導致數字經濟對農業高質量發展的影響存在明顯的區域異質性特征。即隨著地理位置的變化,相同因素也會對農業高質量發展產生不同影響,因此有必要在實證檢驗中考慮數字經濟發展水平的估計系數為非常數這種可能性的存在。根據以上分析,文章提出研究假設H2:

假設H2:數字經濟對農業高質量發展的影響存在區域異質性。

3.數字經濟對農業高質量發展的空間溢出效應

數字技術能夠使信息突破行政區劃的限制,高效傳遞以壓縮時空距離,增強地區之間的聯系。趙濤、張智等(2020)通過空間模型驗證了數字經濟對城市高質量發展具有空間溢出效應[15]。李天籽、王偉(2018)的研究結果表明互聯網的空間溢出效應顯著[16]。另外,由于生產要素的流動和企業間的合作,使地區之間相互作用和影響,導致各地區的農業活動也具有明顯的空間關聯性。因此,理論上數字經濟對農業高質量發展的影響在空間上也應該具有溢出效應。根據以上分析,文章提出研究假設H3:

假設H3:數字經濟對周邊地區的農業高質量發展存在著顯著影響。

四、研究設計

1.模型構建與研究方法

為實證檢驗數字經濟對農業高質量發展的影響,文章設定如下面板模型:

模型(1)中,Aqua表示農業高質量發展水平;Dig表示數字經濟發展水平;Z表示控制變量;ε為隨機擾動項。

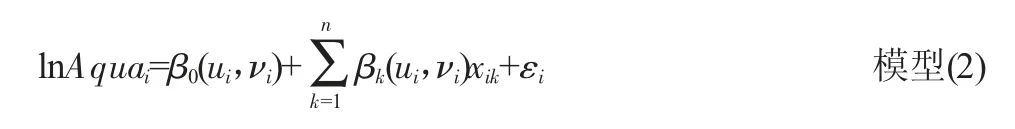

地理加權回歸模型(GWR)在1996年被提出并廣泛應用于不同領域[17]。文章利用GWR模型考察數字經濟對農業高質量發展的區域異質性影響,設定如下的面板模型:

模型(2)中,xik為第k個變量在第i個樣本點處的觀測值;βk表示第k個變量在(ui,νi)處的估計系數;β0表示第i個樣本點的截距項;εi表示誤差項。

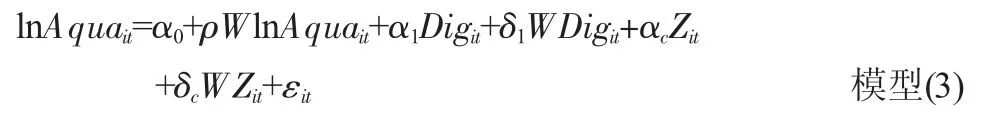

在模型(1)的基礎上引入變量和空間權重的交互項以構建空間杜賓模型,考察數字經濟對農業高質量發展的空間溢出效應,設定如下模型:

模型(3)中,ρ表示空間自回歸系數;W表示空間權重矩陣。為了估計結果的穩健性,文章采用地理距離和經濟距離兩種空間權重矩陣。

2.變量選取與說明

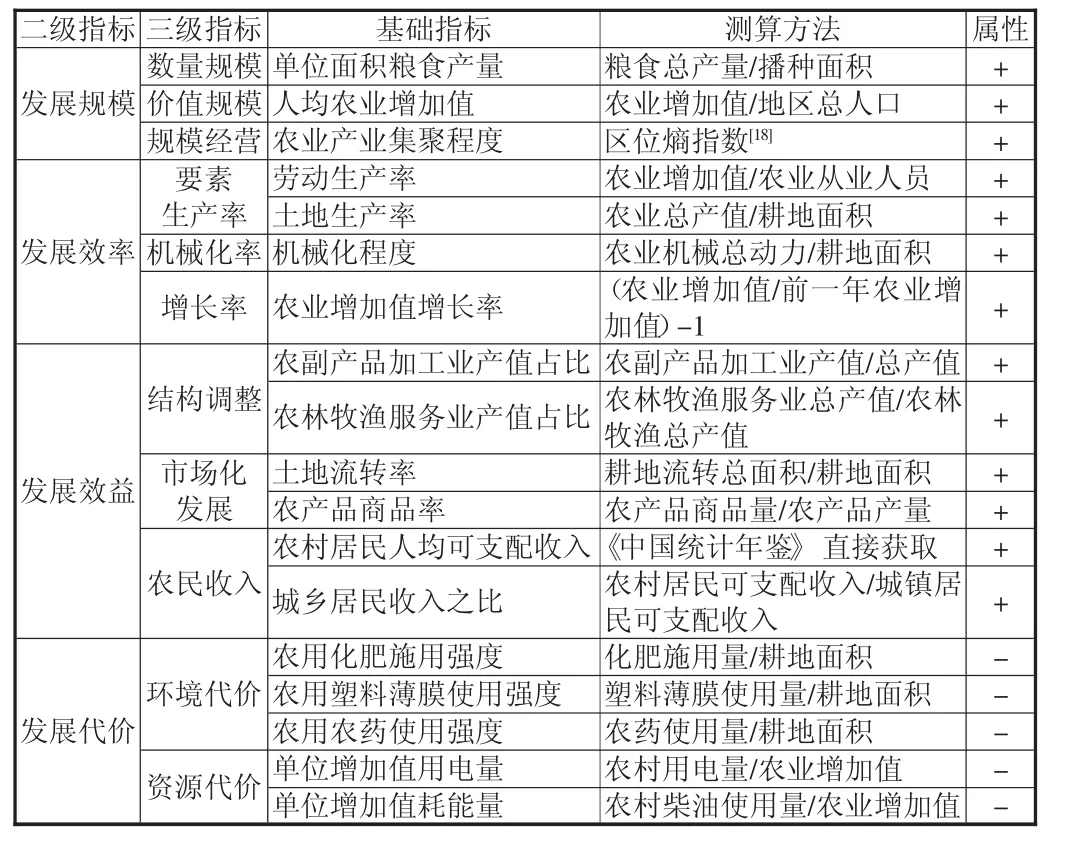

(1)被解釋變量:農業高質量發展水平

農業高質量發展的內涵十分豐富。其中,“高”代表現階段對農業發展提出了更高的要求。“質”表示農業發展效率和效益。“量”表示農業發展的規模。另外,農業高質量發展還應該關注其環境代價。因此,文章從發展規模、發展效率、發展效益、發展代價4個維度選取18個指標構建農業高質量發展評價指標體系。

表1 農業高質量發展評價指標體系

(2)核心解釋變量:數字經濟發展水平

借鑒黃慧群、余泳澤等(2019)[19]的做法,選取互聯網普及率、移動電話普及率、人均電信業務量、計算機服務與軟件業就業人員數占城鎮單位就業人員數比重,采用因子分析法將四個指標擬合為一個指標表征數字經濟發展水平。

(3)控制變量

文章選取5個控制變量:外商直接投資強度(Fdi),采用各地區實際利用外資占GDP比重表示;交通網絡密度(Trans),采用(鐵路營運里程+內河航道里程+公路里程)/地區面積表征;城鎮化水平(Urban),用城鎮人口與總人口的比重衡量;財政支出(Fis),采用地方財政用于農業的支出占總支出的比重表示;農業人力資本水平(Hum),采用受教育年限表示,計算公式為:(小學×6+中學×9+高中×12+大專及以上×16)/農村總人口。為盡可能消除異方差,除數字經濟發展水平外的變量作對數化處理。

由于數據缺失,文章的研究對象為中國30個省份(除西藏和港澳臺地區),時間區間為2005—2018年。研究數據主要來源于歷年《中國統計年鑒》《中國農村統計年鑒》《中國農業年鑒》《中國農產品加工業年鑒》和各省份統計年鑒。

五、實證分析

1.農業高質量發展水平的測度結果

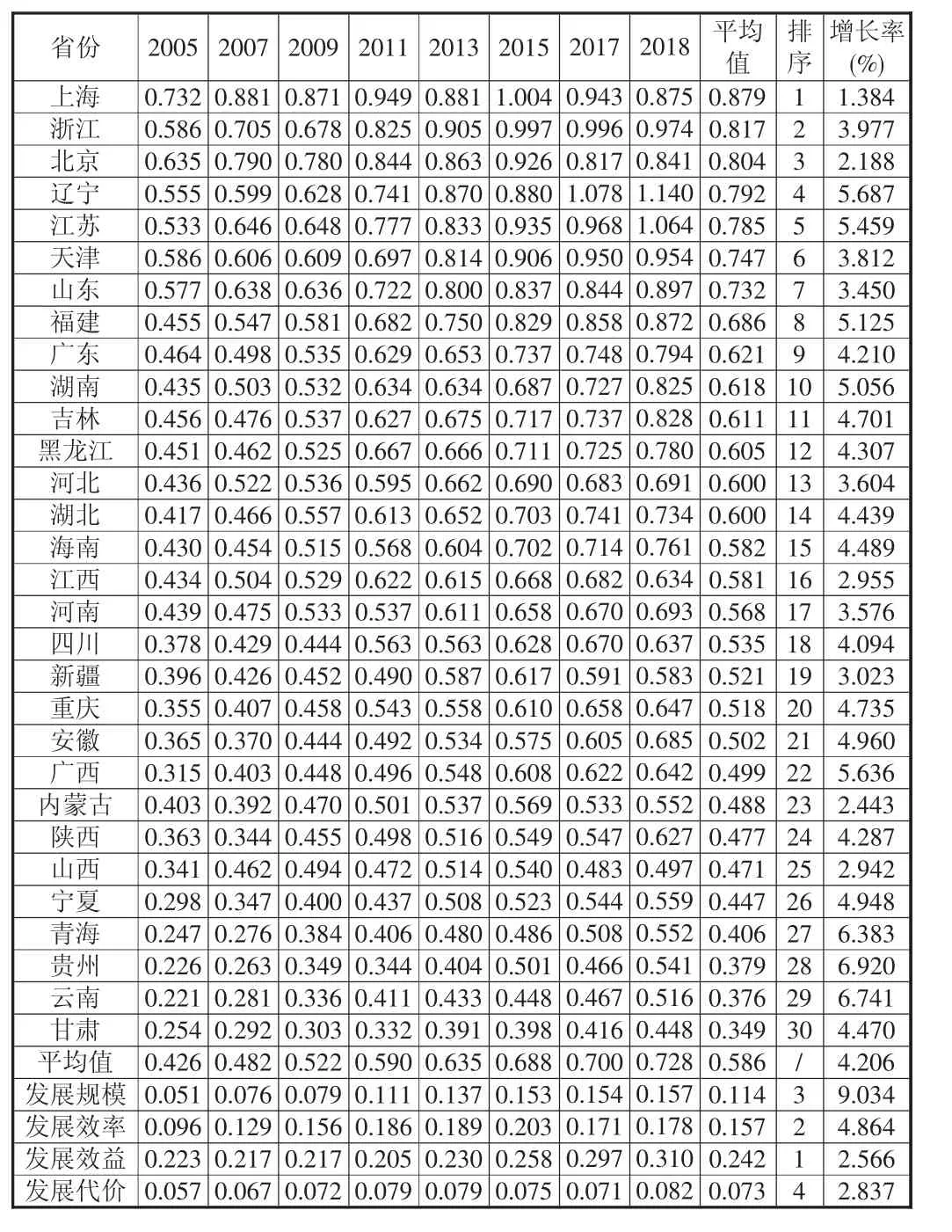

參考周小亮、吳武林(2018)的做法[20],文章以2005年為基期,采用定基極差熵權法測算農業高質量發展水平。表2列出了各省份奇數年的農業高質量發展水平。由表2可知,2005—2018年,中國農業高質量發展水平呈現逐年上升態勢,由2005年的0.426增加至2018年的0.728,年均增長率4.206%。考察期內,農業發展規模、發展效率、發展效益和發展代價4個維度也均有不同程度的改善。

2005—2018年農業高質量發展水平均值大于全國均值0.586的有上海、浙江、北京、遼寧等14個省份。其中10個省份屬于東部地區,4個屬于中部地區。進一步地,按照四分位分類法將各省份的農業高質量發展水平分為四類,即低水平[0.349,0.491)、中低水平[0.491,0.581)、中高水平[0.581,0.670)、高水平[0.670,0.879]。第一類包括內蒙古、山西、陜西、寧夏等8個省份,這些省份的農業高質量發展水平得分和排名都靠后,但制約因素存在差異。比如,制約廣西農業高質量發展水平不佳的主要因素是發展代價維度,而山西則是農業發展規模較低限制了農業高質量發展。第二類囊括江西、河南、四川等7個省份,這些省份排名稍微落后于第二梯度,但呈現崛起態勢,重慶、廣西和安徽的年均增長率均高于全國4.206%的年均增長率,說明農業發展具有較大潛力。第三類涵蓋廣東、湖南、吉林、河北等7個省份,這些地區經濟基礎良好、各種資源豐富、農業技術發達。然而這些地區仍面臨農民收入有待提升、環境污染嚴重、耕地質量不高等問題。第四類是上海、浙江、北京等8個省份,這些省份雖然耕地面積占比較小,但農業生產效率、單位糧食和人均農業增加值高,農業效益較好,如何實現減少農業發展的環境代價和資源代價是這些省份面臨的主要問題。具體見表2。

表2 2005—2018年中國各省份農業高質量發展水平

2.面板模型估計結果與分析

(1)基準估計結果與分析

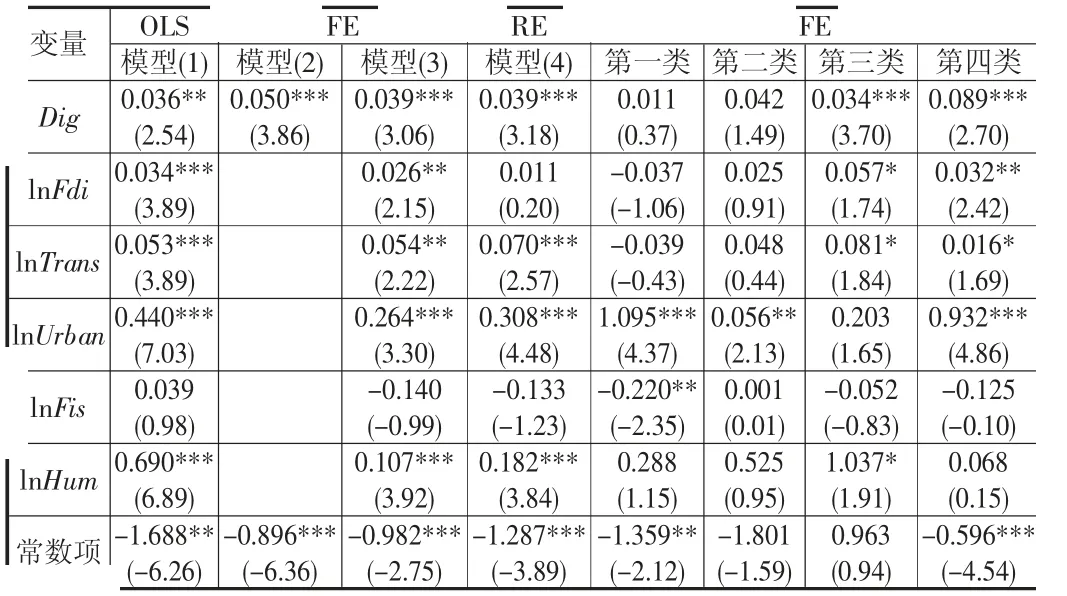

表3匯報了分別采用最小二乘法(OLS)、固定效應模型(FE)和隨機效應模型(RE)的基準回歸結果。Hausman檢驗結果表明固定效應模型更有效。因此,以FE回歸結果為主進行分析。第(3)列顯示Dig的影響系數為0.039,且通過1%的顯著性水平檢驗,說明數字經濟發展水平每增加1個單位,農業高質量發展水平將增加3.9%。關于控制變量,FDI顯著推動了農業高質量發展。交通網絡和城鎮化水平同樣有利于農業高質量發展。完善的交通基礎設施能夠幫助農產品在空間上快速移動,有利于實現農產品價值和提升農戶收入,也為農業規模化和產業化經營提供可能性。城鎮化使農村勞動力從農村向城市轉移,農民在收入提高的同時也增加了對農產品的需求,倒逼農產品生產者尋求高效率、低成本、綠色化的生產方式。財政支出估計系數不顯著為負,說明其并不能有效提升農業高質量發展水平。人力資本水平對農業高質量發展的影響顯著為正,因此提高農民的受教育程度也是推動農業高質量發展的重要因素之一。上文根據四分位法把各省份的農業高質量發展水平分為四類。進一步地,探索數字經濟對這四類省份的不同影響。由表3的最后4列可知,數字經濟沒有對第一類省份和第二類省份的農業高質量發展發揮顯著的積極作用,這些省份數字經濟發展水平較低。數字經濟顯著推動了第三類和第四類省份的農業高質量發展,對第四類省份的促進作用更強,因為這些省份的數字經濟發展水平相對較高。

表3 數字化水平影響農業高質量發展的基準回歸結果

(2)作用機制分析

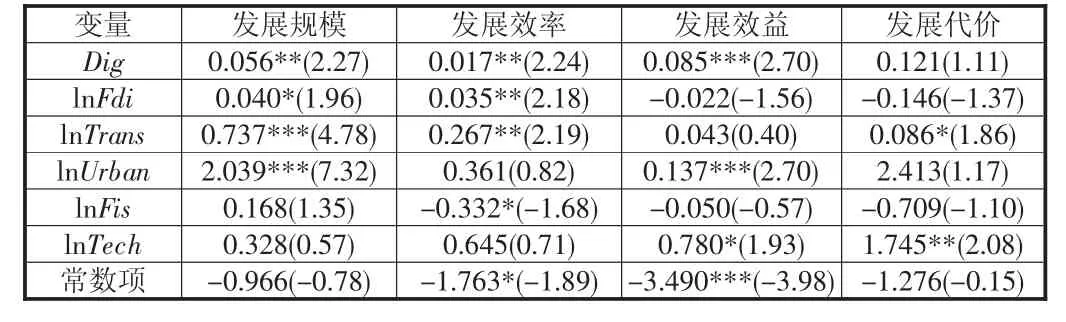

上文分析了數字經濟對農業高質量發展的影響,進一步考察其作用機制,即分別以農業發展規模、發展效率、發展效益和發展代價4個維度水平作為被解釋變量,將各變量分別對4個被解釋變量進行回歸,估計結果見表4。數字經濟對農業發展規模、發展效率和發展效益的估計結果顯著為正,對發展代價的回歸系數則不顯著,說明數字經濟通過影響農業發展的規模、效率和效益的作用機制推動農業高質量發展。其中,數字經濟對農業發展規模的促進作用最強,發展效益次之,最后則是發展效率。

表4 數字經濟影響農業高質量發展的作用機制

(3)區域異質性分析

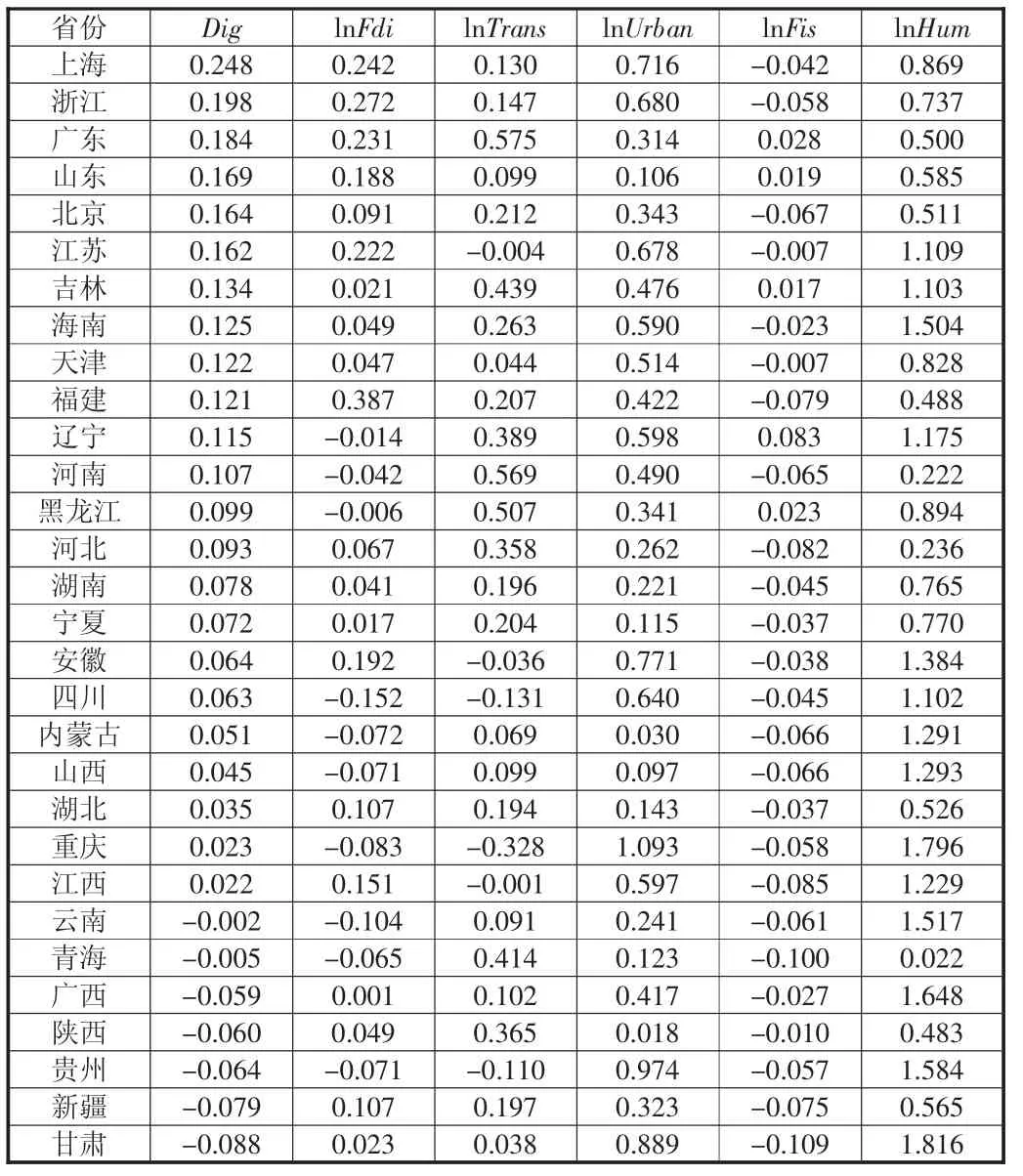

根據模型(2),對影響農業高質量發展的因素進行地理加權回歸,可以得到每個省份關于每個解釋變量的估計系數,估計結果見表5。根據表5,數字經濟發展水平的估計系數呈現由東向西梯度遞減的規律。數字經濟對農業高質量發展正向影響較大的省份主要集中于上海、浙江、廣東、山東、北京等東部地區,負向影響的省份則多分布在云南、青海、廣西、陜西等西部地區。究其原因,在數字經濟促進產業發展的過程中,不僅需要其他互補性設備設施的配合,也需要依賴高技能的勞動力充分發揮其實際應用水平。與東部地區相比,中西部地區支撐數字經濟所需人才缺乏,數字基礎設施及關鍵技術滯后,對農業高質量發展所起的作用十分有限,提振作用較小。根據此分析判斷,假設H2成立。

表5 各省份關于各解釋變量的估計系數

(4)空間溢出效應分析

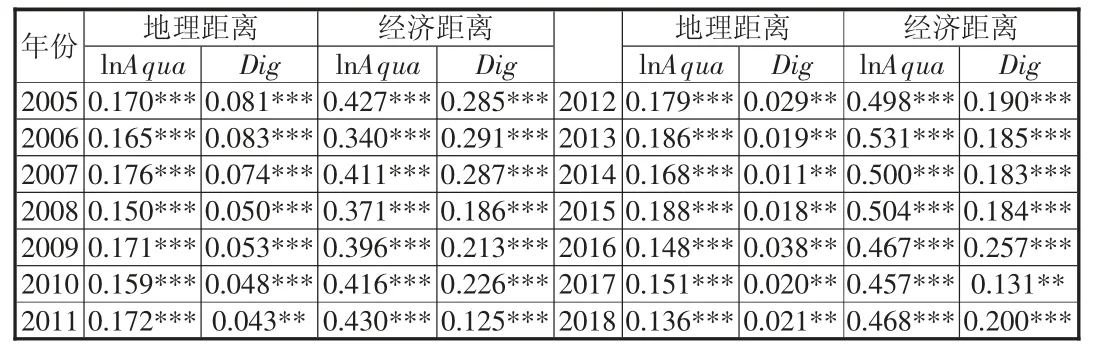

表6顯示在兩種空間權重下,數字經濟發展水平與農業高質量發展水平的Moran'I指數均為正數且至少通過5%的顯著性水平檢驗,說明適合采用空間計量模型進行實證分析。

表6 數字經濟發展水平與農業高質量發展水平的Moran's I指數

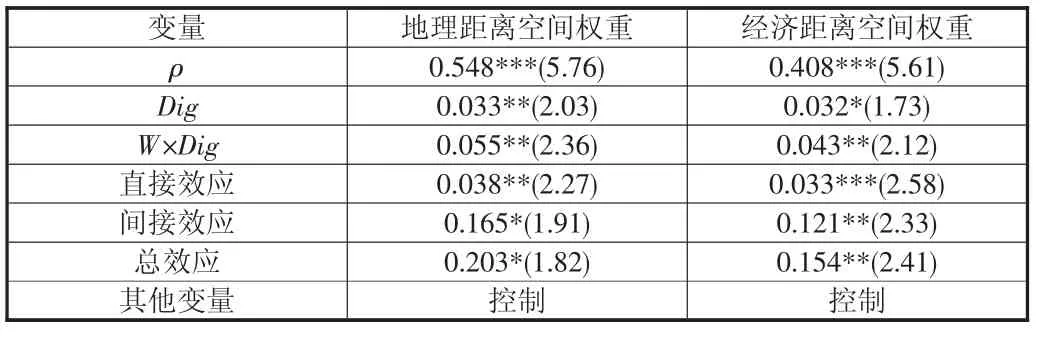

文章采用最大似然估計量對模型(3)進行回歸。由表7可知,在兩種空間權重下,在1%的水平下顯著為正,說明農業高質量發展水平在空間上存在關聯效應。數字經濟發展水平的空間滯后項同樣顯著為正,表明數字經濟發展水平的提升不僅有利于推動本地區農業高質量發展,對周邊地區農業高質量發展也產生明顯促進作用。在空間計量模型中,空間滯后項的估計系數不能直接反映數字經濟對農業高質量發展的邊際影響大小,而是根據直接效應和間接效應解釋數字經濟對本地區和周邊地區農業高質量發展的影響。從表7可以看出,數字經濟的直接效應和間接效應均顯著為正,假設H3成立。

表7 數字經濟影響農業高質量發展空間模型的參數估計

六、結論與政策建議

文章在測度2005—2018年中國30個省份的農業高質量發展水平的基礎上,實證檢驗了數字經濟對農業高質量發展的影響,結果顯示:考察期內中國各省份農業高質量發展水平呈上升趨勢,但省際差異顯著;數字經濟顯著推動了農業高質量發展;數字經濟對農業高質量發展的影響存在區域差異,呈現“東部地區—中部地區—西部地區”依次遞減的特征;數字經濟對農業高質量發展具有顯著的空間溢出效應。

據此,提出如下建議:第一,在數字經濟推動農業高質量發展的現實之下,政府應該加大對數字技術的投資力度和扶持力度,推動數字經濟與農業相融合。具體來說,政府可以通過課題委托等方式加大對高等院校和科研院所數字技術研發的資助,加強數字技術研發成果在農業發展領域的轉化和應用,不斷提升數字經濟與農業高質量發展的融合度。政府還可以充分利用職業教育等手段,加強新型職業農民培育,進一步提升農民群體的數字素養與技能。第二,加快農村數字基礎設施建設,包括互聯網、數據中心、信息平臺等方面,提升數字技術在中國農村地區的覆蓋程度。作為產業發展政策的制定者,政府可以通過財政補貼和稅收優惠等政策積極引導企業參與農村數字基礎設施建設,尤其是提供數字經濟所依賴的數字技術,不斷提升數字經濟在農業高質量發展中的重要作用,進一步實現鄉村振興。第三,考慮到數字經濟對農業高質量發展影響的區域異質性以及空間溢出效應,應該增強數字基礎設施建設的區域協調程度以及各地區農業發展的聯動性,發揮發達省份對落后省份的輻射作用。因此,各地政府應積極加強協同聯動,充分調研數字經濟和農業高質量發展的背景和現狀,因地制宜、因勢利導,制定有效促進數字經濟發展和農業高質量發展的政策。