經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術應用于盆腔器官脫垂的有效性及安全性探討

梁源 白楊 黃聰敏

摘要:目的:分析經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療盆腔器官脫垂治療的臨床效果。 方法:采用隨機數(shù)字表分組法將40例本院收治的盆腔器官脫垂患者依次平均納入對照組(20例)和觀察組(20例)。上述兩組患者分別開展經陰道子宮切除手術治療、經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療。比較兩組接受治療后的盆底功能水平及并發(fā)癥表現(xiàn)發(fā)生幾率。 結果:治療后,與對照組相比,觀察組的各項盆腔功能相關指標數(shù)值均更低,其并發(fā)癥總發(fā)生率亦更低,P<0.05。 結論:經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療盆腔器官脫垂的效果較為顯著,可有助于改善機體盆底功能,降低術后并發(fā)癥發(fā)生幾率,具有一定的推廣應用價值。

關鍵詞:經陰道子宮切除;陰道前后壁修補術;盆腔器官脫垂

前言:盆腔器官脫垂作為一種發(fā)病率較高的婦科疾病類型,其主要發(fā)病人群為中老年女性,患者受自身病情影響可逐漸出現(xiàn)較為明顯的盆底支撐功能受損表現(xiàn),由此可導致盆腔臟器脫離正常解剖位置;由于上述疾病在病情發(fā)展期間可不斷減弱盆底支撐功能及張力,進而可致使患者逐漸出現(xiàn)壓力性尿失禁、排尿障礙等機體癥狀表現(xiàn),從而不利于患者的健康水平及生存質量。目前,臨床方面多主要采用經陰道子宮切除術及陰道前后壁修補術等手術治療方法為盆腔器官脫垂患者開展治療干預。為進一步驗證上述研究觀點的臨床價值,本文為本院收治的盆腔器官脫垂患者于治療期間開展了經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療干預,以此觀察經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術的治療開展效果,現(xiàn)將詳細研究內容說明如下。

1 資料及方法

1.1 資料

隨機選取40例本院收治的盆腔器官脫垂患者列為本次研究的研究對象,首例及末例研究對象的納入時間分別為2017年12月及2020年12月,上述研究對象均統(tǒng)一采用隨機數(shù)字表分組法進行平均分組。對照組的年齡范圍為46~74歲,平均值為(57.16±4.15)歲,絕經時間為1~14年,平均值為(9.16±1.14)年;其中,POP定量系統(tǒng)(POP-Q)分度為Ⅱ度的患者共有3例,為Ⅲ度的患者共有11例,為Ⅳ度的患者共有6例。觀察組的年齡范圍為47~75歲,平均值為(57.19±4.16)歲,絕經時間為1~15年,平均值為(9.17±1.15)年;其中,POP定量系統(tǒng)(POP-Q)分度為Ⅱ度的患者共有4例,為Ⅲ度的患者共有12例,為Ⅳ度的患者共有4例。兩組的上述各項基線資料數(shù)據(jù)組間對比均無明顯差異(P>0.05)。

納入標準:(1)全部研究對象均自愿簽署研究知情同意書;(2)具有基本認知功能。排除標準:(1)合并存在經陰道子宮切除治療或陰道前后壁修補術相關禁忌癥;(2)合并患有其它生殖系統(tǒng)疾病;(3)合并存在陰道前后壁膨出表現(xiàn)。

1.2 方法

對照組給予經陰道子宮切除手術治療,具體手術方法如下:術前給予患者全身麻醉干預,同時將患者臥床體位調整為膀胱截石位;在麻醉效果滿意后,則可于宮頸前后唇位置及陰道前壁中線位置進行鼠齒鉗鉗夾處理,之后對子宮部位進行牽拉處理,同時以倒“V”形狀于尿道外口下方打開陰道前壁,然后于宮頸兩側位置實施鈍性剝離處理;在上述手術操作結束后,即可于膀胱子宮折返膜位置處進行剪開處理,并于中間三角形陰道黏膜部位開展電灼破壞處理,之后使陰道黏膜組織有效上托;接著,需有效修剪宮頸周圍陰道穹窿部位的黏膜組織,同時對直腸子宮間隙開展分離處理,最后切除脫垂子宮組織并將其完全去除。

觀察組給予經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療,經陰道子宮切除手術方法與對照組相同,陰道前后壁修補術的治療方法如下:手術開始后,需首先對陰道黏膜宮頸切沿部位進行組織鉗鉗夾處理,并于陰道前壁黏膜中間部位對尿道下溝至陰道黏膜范圍內進行縱向切開處理,同時向兩側分開陰道黏膜。接著于陰道壁位置沿中線方面開展7號絲線縫合處理,并在將膀胱組織恢復至解剖位置后,依據(jù)患者的具體情況對陰道黏膜瓣進行修剪處理;待上述手術操作結束后,即可于陰道黏膜根部開展殘余陰道黏膜和陰道前壁黏膜的切口縫合操作。接著,于陰道后壁皮膚黏膜交接位置處進行橫向切開處理,同時于陰道后壁達到陰道后穹窿位置處實施中線縱向剪切處理,然后向兩側分離提肛肌至直腸陰道間隙位置處組織,之后適當修剪陰道黏膜瓣,并對陰道后壁黏膜根部實施可吸收縫合線連續(xù)縫合處理;術畢,有效填充紗布并留置導尿管,最后逐層縫合手術切口。

1.3 觀察指標

比較兩組接受治療干預后的盆底功能水平和術后并發(fā)癥表現(xiàn)發(fā)生幾率。

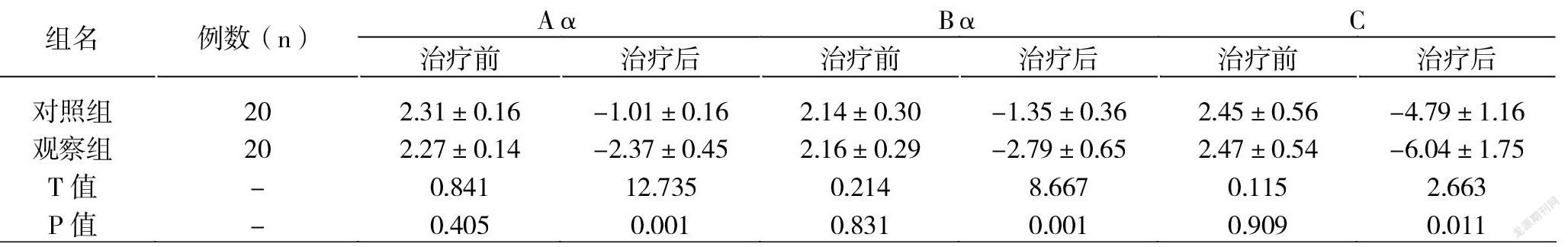

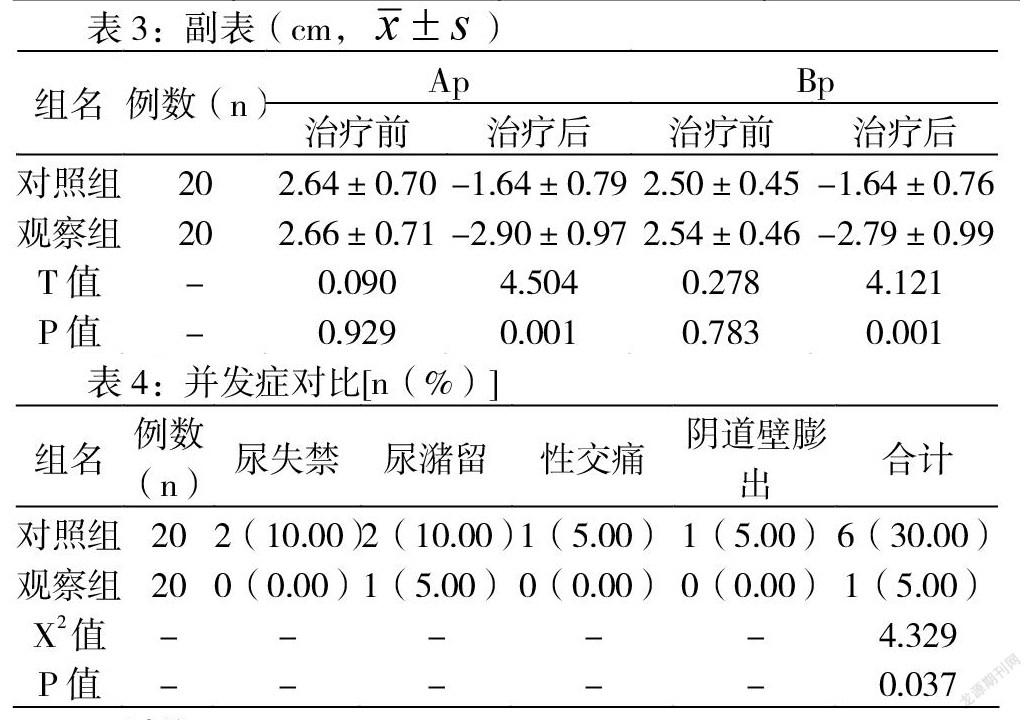

采用POP-Q量表對患者的盆底功能改善情況展開相應評價,具體評價指標包括以下幾個方面:(1)Aα:陰道前壁中線距離處女膜緣3cm位置,與“膀胱尿道皺折”部位對應;(2)Bα:陰道前穹窿反摺或陰道殘端距離Aα部位最遠處;(3)C:子宮完整者指宮頸外口最遠部位,子宮切除者指陰道殘端部位;(4)Ap:陰道后壁中線距離處女膜緣3cm位置;(5)Bp:陰道后穹窿的反摺或陰道殘端距離Ap部位最遠處。

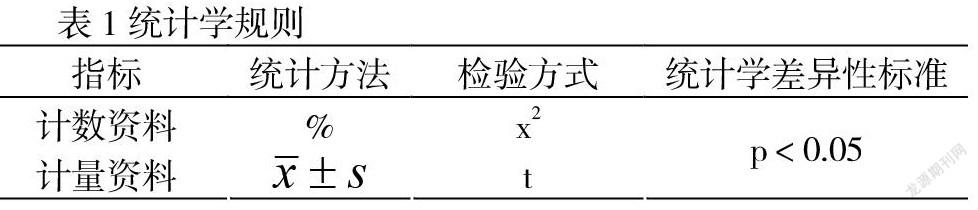

1.4 統(tǒng)計學

2 結果

2.1 兩組治療后的盆底功能水平對比

治療后,與治療前相比,兩組的各項盆底功能指標數(shù)值水平均得到明顯改善,且與對照組相比,觀察組的各項盆底功能相關指標數(shù)值均相對更低,P<0.05。見表2及表3。

2.2? 兩組治療后的術后并發(fā)癥表現(xiàn)發(fā)生幾率對比

與對照組相比,觀察組的術后并發(fā)癥總發(fā)生率更低,P<0.05。見表4。

3 討論

近年來,隨著現(xiàn)代醫(yī)學的不斷發(fā)展,盆底重建手術等新型手術方法現(xiàn)已于盆腔器官脫垂臨床治療中得到了嘗試性應用,上述治療術式在開展過程中雖可有效保護機體盆底功能,但由于該治療術式的手術難度較大,且治療周期耗時相對較久,進而導致其無法于臨床范圍內進行廣泛性使用;因此,目前臨床方面仍將經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術治療方法列為盆腔器官脫垂患者的首選治療術式。經陰道子宮切除及陰道前后壁修補術在開展過程中可有效清除脫垂子宮及松弛陰道壁,同時可利用陰道壁軟組織修復功能對盆腔解剖結構進行有效重建及恢復,由此可顯著改善患者的術后盆腔功能水平,且不易于術后出現(xiàn)嚴重并發(fā)癥表現(xiàn)。本文所觀察的各項研究結果對比數(shù)據(jù)亦證明了上述治療術式聯(lián)合應用于盆腔器官脫垂治療中的臨床價值。

總而言之,于盆腔器官脫垂治療中開展經陰道子宮切除及陰道前后壁修補術聯(lián)合治療的效果較為突出,可有效恢復機體盆底功能,減少術后并發(fā)癥表現(xiàn),值得進行推廣應用。

參考文獻:

[1]劉超,荊甜甜,楊敬.經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術65例臨床觀察[J].中國醫(yī)療美容,2019,9(11):45-48.

[2]曾國平,范偉娜,陳艷.改進陰道前壁修補術聯(lián)合陰式全子宮切除術對盆腔器官脫垂患者術后盆底功能及復發(fā)率的影響[J].當代醫(yī)學,2019,25(23):43-45.

[3]吳偉英,方梓羽,馬艷群,等.經陰道子宮切除術、陰道壁修補術聯(lián)合腹腔鏡骶棘韌帶固定術治療盆腔器官脫垂[J].山東醫(yī)藥,2018,58(19):45-47.

[4]強榮,鄭玉華,謝慶煌,等.經陰道途徑的陰道前壁黏膜瓣旁側修補術治療重度盆腔臟器脫垂的臨床研究[J]. 中國婦產科臨床雜志,2019,20(5):435-436.

[5]黃亮.經陰道子宮切除術、陰道壁修補術聯(lián)合腹腔鏡經陰道骶棘韌帶固定術治療盆腔器官脫垂臨床觀察[J].臨床醫(yī)學,2019,39(6):44-45.

[6]佛新艷,李萍,秦娜.經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術對盆腔器官脫垂患者生活質量及盆底功能的影響[J].臨床和實驗醫(yī)學雜志,2019,18(16):1778-1781.

[7]劉曉碧,張冬霞.經陰道子宮切除術聯(lián)合陰道前后壁修補術治療盆腔器官脫垂的臨床效果[J].臨床醫(yī)學研究與實踐,2020,5(20):90-92.

[8]李棪,王楠,付曉宇,等.改良陰道前后壁聯(lián)合修補術治療盆腔器官脫垂的療效觀察[J].解放軍醫(yī)學院學報,2018,39(6):491-493,497.

[9]王海波,李萍,胡曉麗,等.改良經陰道子宮切除術聯(lián)合陰道前后壁修補術治療中老年肥胖患者中重度盆腔器官脫垂的效果觀察[J].臨床誤診誤治,2020,33(6):76-81.

[10]王洋.經陰道子宮切除聯(lián)合陰道前后壁修補術對盆腔器官脫垂患者生活質量及盆底功能的影響[J].醫(yī)學臨床研究,2018,35(1):150-152.

[11]張玲,羅春卉,陳晨.陰道前壁網片法聯(lián)合陰道后壁橋式修補術在盆腔器官脫垂中的應用[J].寧夏醫(yī)學雜志,2017,39(2):165-167.

[12]王佳佳.陰道前后壁修補術聯(lián)合陰式子宮全切術治療中重度子宮脫垂的療效[J].中華疝和腹壁外科雜志(電子版),2020,14(1):67-70.