淺析文物的肢體語言

江凈沙

摘 要:在欣賞文物時,觀者往往只能淺讀文物尺寸、出土地等基本信息,常忽略文物創作的時代背景與文物個體語言色彩。文章從肢體語言的視角對不同文物進行賞析,有助于豐富文物內涵,建立大眾與文物的共鳴。

關鍵詞:肢體;身體符號;文物肢體語言

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.02.047

人與人之間的情感維系來自大腦的活動,這種看不見的機制在腦內運轉,在人類有色的注釋下一切都變得擁有語言。在這個人與物共存的社會,將它們組織起來的一切源于語言,這種語言的形式是耳朵的接收和外在的體態表現。阿爾伯特·麥拉賓說過:“一個人要向外界傳達完整的信息,單純的語言成分只占7/100,聲調占38/100,另外的55/100信息都要由非語言的體態來傳達,因為肢體語言通常是一個人下意識的舉動,所以它很少具有欺騙性。”肢體語言的重要不言而喻,單純的語言就像讀書看報,情緒渲染止步于單純的文字,而肢體語言的意義就好比文章配上了圖片使書本閱讀起來傳神達意,更加“賣座”。實際上肢體語言是一種傳達信息和觀念的顯意符號,是潛意識的反映,是一個化繁為簡的過程,且效率要遠遠高于講述。本文選取經典文物與造型,進一步闡釋外在的肢體表現是如何成為一種語言的。

1 肢體語言的生物性

肢體作為生命的構造,它靈活且具有表現力。我們時常通過它來發現生命的終極意義。當你沮喪的時候,你的頭會不經意下垂,你的眼神會向下看,此時你的肢體表現會比往常平靜許多。而當你不安的時候,就會擺弄肢體來消散或掩飾這份不安的情緒。你會把眼光挪向別處,又或者你會有很多如揉手、搓臂等動作,這都是一種不經意表現出來的肢體語言規律。肢體語言同時也包括面部表情,在不運用肢體的情況下,臉部表情也可以傳遞許多想法。比起語言,表情更容易讓對方感受到你的意圖,小到一個眼眸,大到一顰一笑,你全身上下都是符號,我們以此表達情緒,旁人也可觀其意圖。

肢體語言的重要性早被藝術家們發現,它是最為自然、最具張力的藝術展現方式。我們通過分析人類的身體語言,揭示了人際溝通中的非語言部分,包括聲音、肢體、表情等。①而當藝術家把他們的想象構化為作品呈現時,無論在古今中外,都忠于語言的本質,這種發自原始的語言是對觀眾最直白的交涉與共鳴。

2 文物的肢體語言

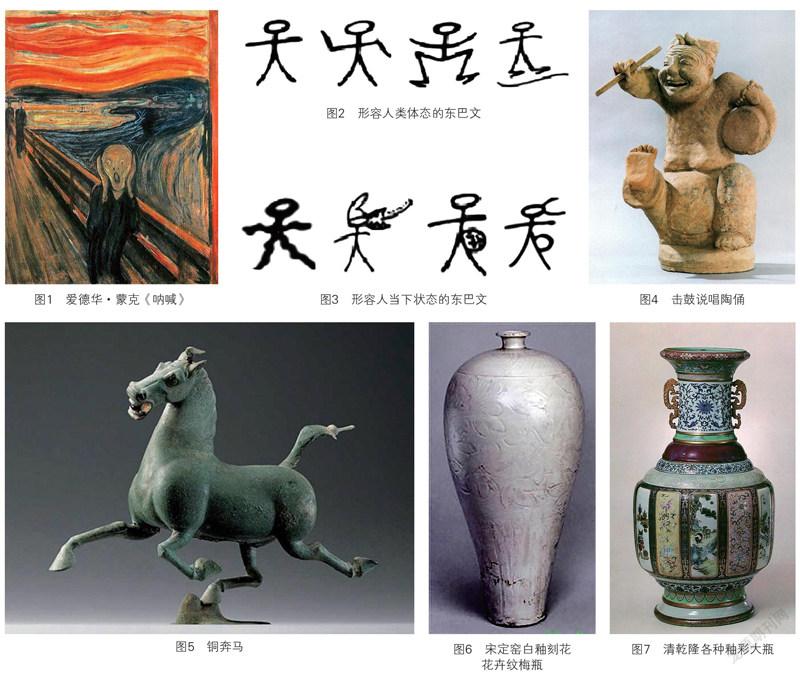

挪威畫家愛德華·蒙克的《吶喊》(圖1)創作于1893年,現收藏于挪威奧斯陸國家美術館。他的這幅作品很好地展現了肢體語言的內心情緒和外在情感表現。作品畫面色彩濃烈,線條張狂,畫中央人物捂耳似在尖叫,姿態扭曲,面孔猙獰,圓睜雙眼,臉頰凹陷變形,肢體的夸張表現刺激著我們的神經。這是蒙克對不可名狀的恐怖和戰栗的直接反映。自幼父母雙亡的陰郁和命運遭遇使他不得不把“自己”推進畫里以此訴說內心的痛苦與喧囂。極力塑造身體語言是蒙克的行動武器,如果這張畫作沒有人物如此的形態,蒙克就無法把內心故事在畫面表現得淋漓盡致,也無法將情感推向極致。

古代象形文字也是一種肢體語言的載體,比如東巴文字。東巴文字創始于唐代,至今已有一千多年的歷史,大約有1400個單字,是云南省納西族人信仰的東巴教經典里使用的文字。與現代漢語文字不同,東巴文處于從圖畫文字到象形文字的階段,它惟妙惟肖地描繪了大自然中的物件,也往往栩栩如生地模仿了人們日常生活中的動作,并將其具象化,通俗易懂。不少流傳至今的文字現代人也一眼便知其意,其原始性、通俗性引起了現代學者以及相關文化行業從業者的關注。

東巴文可以說是現在世界上僅有的留存了大量完整資料、成體系的原始象形文字。東巴文最基本的組成方式是象形字、會意字、指事字之間的相輔相成,來看一組最簡單的人類體態(圖2):

人:字如同人形,有頭腦有四肢。

舞:以“人”為基礎,通過增加上肢的擺動,形象地表達人載歌載舞的狀態。

跳:以“人”為基礎,雙腳抬起,雙手舉起,表達人處于跳躍的狀態。

跑:以“人”為基礎,腳底線條表示道路,是通過兩個象形字符組成的會意字。通過兩只腳在路上處于跳躍的狀態,表達人在路上快速奔跑。

除了明顯的肢體動作外,還有形容人當下狀態的文字(圖3):

抖:以“人”為基礎,把人的四肢用快速抖動的線條進行描繪,表達人處于一種顫抖、抖動的狀態。

笑:以“人”為基礎,用夸張的方法表現人張口露齒,表示人處于笑的狀態。

飽:以“人”為基礎,人腹中有物,表示人處于飽的狀態。

餓:以“人”為基礎,人腹中無食物,張口有索取食物狀,表示人處于饑餓的狀態②。

東巴文作為一種古老的象形文字活躍至今,大部分東巴文的經書采取東巴文記載,這類原始鮮活的象形文字用簡單的人類肢體動作,栩栩如生地勾勒出最原始的人和事物狀態。不像很多少數民族繁雜的文字,大部分東巴文不用通過專門學習,普通人就可以通過文字的肢體形態加以聯想,猜測出文字的大概意思,這也是文字的肢體語言能達到一種天然的親和力和魅力。

當我們在欣賞不朽的世界名畫和古老文字作品時,可以深刻地感受到作者通過獨特的筆法反映的肢體語言,而將這種肢體符號轉向立體對象時,栩栩如生的視覺沖擊力會帶給我們更深層的震撼。

東漢擊鼓說唱陶俑(圖4)應為大家熟知,它于1957年出土于四川省成都市天回山東漢崖墓,現藏于中國國家博物館。說唱俑,“說唱”二字一目了然,邊說邊唱正是這位人俑現下的情境表現。而在古代此俑也叫作“俳優俑”,“俳優”二字專指古代的男性表演藝人。四川大地人杰地靈,擁有豐厚的文化歷史背景,東漢時期的成都更是經濟鼎盛,戲劇娛樂發展十分成熟,因此說唱表演的地位在當時無論是平民層還是貴族圈都相當流行,俳優俑的墓主人也是他們的粉絲,于是打造了這樣一尊冥器伴其左右。圖4中我們可以看到一位鮮明立體的表演藝人形象,頭戴巾幘,右手高舉鼓棒,單腳高高抬起,俏皮可愛,說唱表演正達到高潮時,仿佛下一刻就要敲下響亮一擊,手舞足蹈的藝人此時情緒激昂,熱得脫掉上衣,享受表演的他咧嘴大笑,額上牽扯出了深深的皺紋,這一系列姿態被細心的工匠師捕捉,凝聚于此刻。中國古代的藝術表現手法相較于西方藝術更加含蓄內斂,但此陶俑的刻畫十分夸張、大膽,呈現出的語言色彩也十分濃重。東漢擊鼓說唱陶俑是一件典型具有肢體語言符號的文物,它展現的不僅是一個鮮活人物形象,更還原了一段歷史場景,他聲情并茂的樣子讓我們身臨其境,仿佛穿越到古代體驗了一把濃厚的東漢市井氣息。

同樣是東漢時期的一件青銅器銅奔馬又稱“馬踏飛燕”“馬襲烏鴉”“凌云奔馬”等(圖5),它于1969年10月出土于甘肅省武威市雷臺漢墓,現收藏于甘肅省博物館。當我們把視角從人轉移到動物身上,肢體語言就變成了一個巨大的形態容器,它是想象的巨大載體。初看銅奔馬是一尊表現駿馬奔騰形象的青銅器,似乎塑造手法與一般動物肖像并無差別,但仔細品讀后你會看到此馬身形格外俊美、矯健,每一塊骨骼肌肉都靈活有力仿佛富有彈性。骨骼牽動肌肉的連動感使奔跑的動勢表現得透徹且充分。馬首微昂,馬嘴嘶啼,四肢修長伸展而一足踏飛燕前行,身形輕盈且動態十足,青銅器物帶給人的厚重感在銅奔馬上不似你所見。寓情于物,動物固有的形象被轉換為藝術家的語言后又給予銅奔馬,這不亞于展現一尊人體雕像,它總結了作者作為東漢人民迸發向上的生活熱情和奮發向上的精神,蘊涵著漢王朝積蓄著強大實力與不可戰勝的氣概。通過肢體表現往往帶給我們兩種感受,一是在行為上,二是在情感上,銅奔馬融合了兩種語言色彩以動物形態作為創作手段,以靈活鮮明的身體語言作為展現方式,使作品呈現出色彩紛呈的藝術特點。

中國是瓷器的故鄉,當我們欣賞陶瓷時也可以從一些細節上感受到它們的肢體語言。雖然他們沒有四肢也沒有面部狀態,但通過陶藝家賦予它們的色彩或雕塑形態,仍可以呈現出它們的語言色彩。圖6是宋定窯白釉刻花花卉紋梅瓶,現收藏于北京故宮博物院。定窯流行于北宋時期,是中國的五大名窯之一,以燒制白瓷著稱。此瓶總體造型豐美圓潤,通體施白釉,顯得干凈而簡潔,瓶唇口小折沿,短頸,肩部上寬厚下逐漸變窄,圓足,瓶身所刻為蓮花飾樣,修飾線條深淺不一,線條流暢一氣呵成,顯示出當時定窯刻花技術的嫻熟。圖7是清乾隆各種釉彩大瓶,燒制清代乾隆年間,素有“瓷母”之稱,現藏北京故宮博物院。此瓶洗口,長頸,腹部鼓出,圈足部向外,先用高溫焙燒青花與仿官釉、仿汝釉、仿哥釉、窯變釉、粉青釉、祭藍釉等釉彩,而后再用低溫焙燒洋彩、金彩及松石綠釉等釉彩,燒造工藝繁復,以此達到顏色華麗富美,標志著中國古代制瓷工藝達到前所未有的頂峰③。若拿出兩個不同時代的佳作對比,簡單可以看到兩者區別,揭開它們背后的不同文化背景和經濟發展狀況。同樣是工藝精湛之作,定窯白釉刻花花卉紋梅瓶整體看來素雅淡然,審美是含蓄空靈,欣賞它的同時就像欣賞宋代文人的風骨與孤傲的氣節,寧靜而致遠,帶著高風亮節的氣質。而清乾隆各種釉彩大瓶的藝術風格則不似中國古典藝術的和諧與統一之美,在這位掌握中國政權時間最久、最長壽的皇帝統領下,亟需一件能夠承載其胸懷、雄偉氣度的容器,這并非一件素雅的容器能夠做到。此瓶背后是一個盛世王朝的自信縮影,無需他人的過多贊美之詞也能展現出風華時代瓷器制造技藝的博大精深、經濟的發達和堅定的文化自信涵養。這種節制與外放的精神在兩瓶上展露無遺,如同留聲機一般對我們訴說著那段千古歷史,給人以無窮的美感。

3 結語

歷代科學家和考古工作者通過對千姿百態的文物的肢體語言進行考古與挖掘,讓文物肢體語言得到高度的價值升華,還將肢體語言符號形成永恒的元素。藝術家通過現代舞臺表演等藝術表現形式,再次解讀和體現文物的肢體語言,讓他們的故事變得更加有趣,更加貼近生活,進而也讓文物肢體語言再次呈現了無法取代的深遠歷史價值以及對我們現代生活帶來重大現實的教育意義。這就是今天我們談說的挖掘文物的肢體語言的真正意義所在。

注釋

①烏爾里希·索羅曼.你一動,我就懂:身體知道答案[M].北京:世界圖書出版公司,2016:2.

②和力民.田野里的東巴教文化[M].北京:民族出版社,2016:200-209;楊杰宏.東巴敘事傳統研究[M].廣州:暨南大學出版社,2018:27-29.

③于蕾,呂逸濤.乾隆各種釉彩大瓶—國之瑰寶[N].中華讀書報,2018-09-19(012).