在筆墨里尋道 在探求中拓展

左人言

劉瀚月?又名劉光賢,出生于四川省彭州市。中國書畫藝術家創作中心顧問,成都大學美術學院客座教授,四川省文化產業學院客座教授,北京巴蜀書畫藝術院特聘藝術家,四川省美協會員,成都市美協常務理事,彭州市美協副主席,蜀風畫院院長。作品先后獲得“世界文化交流功勛者”金獎,“當代中國書畫名家經典大賽”金獎,“夢圓世界杯中國書畫名家精品展”銀獎,“首屆‘東方杯中國書畫藝術大賽”銅獎,“紀念鄧小平誕辰100周年全國美展”優秀獎,“全國第五屆工筆畫大展”收藏獎等,作品入編《20世紀國際文化大系》《百年中國書畫名家錄》《當代中國書畫名家精品大典》《中國畫名家百虎畫集》等,出版發行多本個人畫集,作品深受國內外人士的親睞并收藏。

劉翰月屬于這樣的畫家,他的畫和他的人生渾然一體,他的畫就是他的人生,他的人生就是他的畫。讀畫家中國繪畫藝術創作,我們既能讀到其潮汐漲落、漁歌飄蕩的人生,又能讀到其酣暢淋漓、筆勢縱橫的作品。一句話,畫家卓爾不群、多姿多彩的藝術踐行,張揚著他的“博”和他的“精”之藝術風采……

——題記

每個人都有自己的信仰,信仰能帶來一種既深且固的虔誠,從而產生一種精神上淋漓盡致的寄托。藝術家的信仰,帶來的是一種至高的欲望,從而產生一種精神上濃墨重彩的發揮。青年畫家劉翰月在我心中的地位是沉甸甸的,這源于他是一位正直善良、質樸厚道,且對藝術虔誠的人;也源于他的繪畫藝術創作有著一種“樸素而天下莫能與之爭美”的純真的藝術之魂。十多年來的相識、相交、相融,讓我讀出了畫家為人、為藝求得真境界的人品、藝品。就其創作而言,畫家唯有一種虔誠的信念追求、一種至高的使命擔當,一種神圣的藝術求索,再加上一種鍥而不舍的“苦”勁,才使自己用無數次勇敢的踐行開始,讓神圣的感知,崇高的意識和知識的積累,促使藝術結出了累累果實。

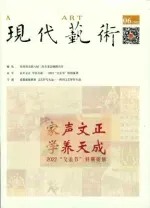

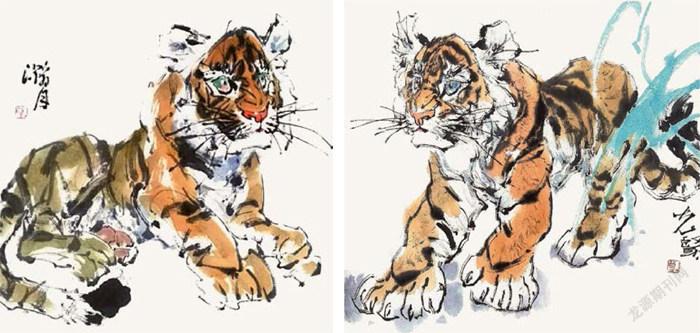

讀者最清楚不過了,劉翰月筆下的老虎、牡丹等,凡握筆落墨,細入毫芒而器度精神富有筋骨;或既知安頤骨骼務須留心落筆用墨之道,或工中帶寫、以寫襯工,在栩栩如生的“形”真里搖曳心與跡合的“神”韻,或在不斷的反思中升華認知,使靈感得到藝術本身的一種潛意識。畫家的《五福圖》《丹景春色》等一批藝術作品,總會令讀者窺出他在創作踐行中,總是摒棄那些浮夸、炫耀及紛至沓來的廉價的虛榮,而是讓自己的靈魂沿著人生的長河溯流而上,回到天真純樸的孩童時代求得幼稚的靈魂。所以,畫家的藝術創作就是一種精神的反映,也是一種個性的發揮與時代的體現,一種民族精神的弘揚。不可否認,畫家不僅對筆墨情趣迷戀,而且對同樣表達心靈意念的一種“形式”迷戀。“形式”與“筆墨”一樣,同樣是畫家之精神,是畫家個性的表白,是畫家合上時代的一種節拍。所以,畫家的創作是不假思索的,是心內流淌的,是真誠無邪的。

唐人論畫,每每以“意在筆先”言之。它是說作畫先立意的重要,也包括用筆的要求。可以意到筆不到,絕不可筆到意不到,行筆要高度控制,控制到每一點,所謂“積點成線”,這才能有意識地支使線條反映出細致、微妙的內容。畫線絕不能像騎自行車走下坡路似的直沖下去,也不能似溜冰板那樣地滑過去,這種運筆看似痛快則流滑無力。好的用筆,要處處收得住,意到筆隨。古人叫“留”,又曰“如屋露痕”。青年畫家劉翰月藝術的追求中,就特別注重其筆法中“線”的境界。“平”也罷, “圓”也罷,“留”也罷,“重”也罷,均能緊緊地圍繞自己創作的“意”而馳騁。于是,畫家的作品才出現了筆尚峻勁、筆力雄強、力透紙背的陽剛之美。

劉翰月的花鳥畫創作,還有一個令人敬服的特質,那就是他深諳“筆墨取于物,發于心,為物之象,心之跡”的道理。其于創作中,能通過剛柔徐急、抑揚頓挫的線條處理來體現對象的物理、機趣和生意,能對物象作細致入微的觀察和表現,在熟悉物情、筆情的基礎上加以描繪。他為自己的筆墨經營不離造境和寫意的目的,更是把線條本身所具有的變化多端的魅力,與自己的主觀能動的掌握和抒發心意的過程緊密相連,而這一切又不脫離對具體物理世界形質的描繪與體現。讀翰月“立意引導用筆畫線的造型、表現骨法、寫出生意和氣韻”的作品,讀者自然稱道畫家“氣韻本乎游心”,神采“生于用筆”的藝術風貌。

我們說,提純筆法和墨法,就是提純情感和意境。藝術既講吐述,又講抒寫性靈。內實才能感真,情深才能理縱。藝術也講要在筆墨里尋道,要在探尋中拓展。以濃墨重彩寫意,用筆圓拙渾樸而蘊藉深長;以淡墨簡筆寫意,用筆嚴謹內斂而意境開闊。讀青年畫家劉翰月的藝術創作,讀者更能窺見其信手掇來,筆墨洗練,構圖單純,溫厚古雅,瀟散爛漫,“造化天工熟寫真”的藝術風采。