帶你走進“尿常規”

洪嘉君

請想一想,在所有的體檢項目里,你最能淡定面對的是啥?答案顯而易見——就是尿常規了,既不會被護士拿針刺,也不會有醫生來摸摸按按,用儀器在身上探來探去。沒錯,尿液檢查,只需提供10mL左右的尿液標本,隨后就可以安心等待檢查結果了。

尿液檢查是歷史最為悠久的醫學檢查手段之一。傳說,歷史上第一例糖尿病患者就是一位勇敢的醫生通過嘗尿來明確診斷的。如今,現代檢驗技術有了長足的發展,但尿液檢查并沒有退出歷史舞臺,相反,它成為“尿常規”檢查,和血液檢查、糞便檢查并稱為臨床三大常規檢查,足見其重要性。

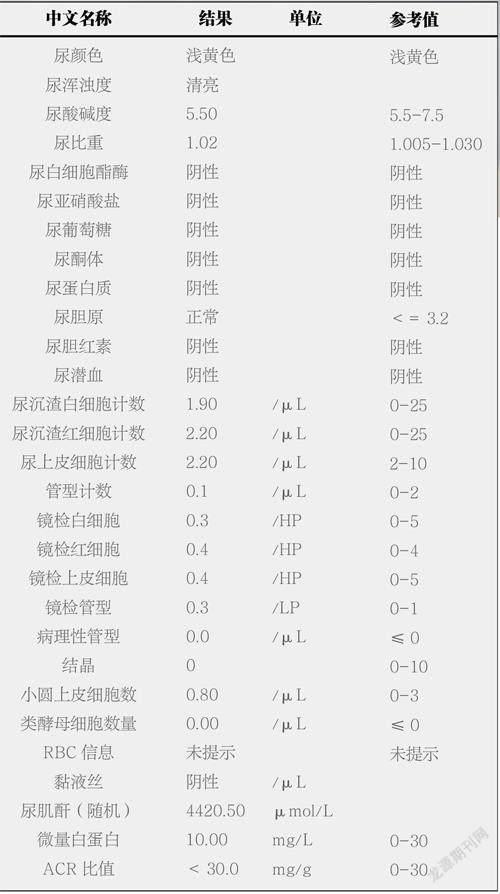

尿常規聽起來普普通通,檢查單也平平無奇,但是它包括的內容卻不少,甚至暗藏乾坤。我們現在來看一張尿常規檢查單,可以發現,尿常規檢測項包括兩種類型的檢測結果:上半段主要以陰性(-)、陽性(+)為結論,而下半段則以具體數值為結果。

臨床對尿液的直觀性狀進行描述的檢查被稱為定性檢查,這是一種判斷“有無”或“是否”的手段。對尿液而言,我們很容易觀察到顏色的變化——正常尿液呈透明黃色,要是變為紅色,可能就出問題了。那接下來我們又如何通過顏色的變化來知道問題有多嚴重呢?

當尿液呈紅色時,檢驗人員會使用化學或免疫方法進一步明確尿液變紅的原因。尿常規檢查單中的“潛血”反映的就是尿液中是否有血液成分,根據反應強烈的程度,結果可以分為陰性(-)、弱陽性(+/-)、陽性(+)、強陽性(++),“+”號越多,反映越強烈,表明尿液中的血液成分也越多,異常也就越為顯著。類似的尿液檢查單項還有尿糖、尿酮體、尿膽紅素和尿蛋白,方法類似,只是應用的技術有差別。就尿糖“陽性”來說,最早是通過品嘗,現在則是通過化學方法檢測到了尿液中存在的“葡萄糖”,對于臨床醫生來說,更為安全(不必去嘗了嘛),也更為精準,這是簡便但效果不錯的糖尿病早期篩查手段。

某些尿液指標如果細致到數值將更有助于給醫生提供有價值的信息。利用技術手段以數值的形式給出檢查結果,這種檢查就被稱為定量檢查。相比定性檢查,它對結果的展示更“準確”,能方便醫生判斷疾病的嚴重程度和特點。

我們繼續以尿“潛血陽性”來展開講述。請看尿常規檢查單中的“鏡檢/ 尿成渣紅細胞計數”。已知尿液中有血,檢驗醫生會繼續將處理過后的尿樣放在特殊的計數板上,用高倍顯微鏡(400 倍)觀察,如果在高倍視野(HP)下看到紅細胞,不僅坐實了“血尿”,而且通過簡單的計數,還有助于定位“出血”的部位,因為從尿道到膀胱,再到輸尿管,甚至到腎臟的整個泌尿系統,哪些位置損傷,出血的量可不一樣。

尿常規中其他定量檢查也各有臨床意義。如尿液中的白細胞數量可反映泌尿系統的感染情況,大量白細胞使尿液成為“膿尿”;而上皮細胞往往來自腎臟,計數的多少反映的是腎臟受損的程度;至于管型,本質是特定細胞分泌的糖蛋白,比細胞大得多,通常在低倍視野下(LP)觀察,但凡在尿液中發現管型,那幾乎都是腎臟病導致的后果。

絕對計數之外,尿常規中還有一些相對指標,如尿比重。作為尿液與同體積純水重量的比值,尿比重數值的大小取決于尿中溶質的多少,溶質越多(尿液中的成分)或溶液越少(尿液中的水),則尿比重越大。看似普通的數值,背后反映的卻是腎臟對尿液的濃縮能力,過高和過低都指向了某些情況,最簡單的,水喝少了就會升高尿比重(還不趕緊多喝一點水去?)。尿液酸堿度反映的則是腎臟回收利用尿液中某些物質的能力,若酸堿度偏離正常范圍,那就必須進一步檢查其他指標,甄別是否存在嚴重的身體毛病。

尿液中的蛋白/ 微蛋白也是很重要的指標,這反映的是腎臟功能的異常(想知道醫學檢驗報告與腎臟功能的具體關聯,請到我們的公眾號上回顧《課堂內外·科學Fans》2015 年5 月號《醫學檢驗報告:看看你的腎》)。但是由于普通尿常規檢查需要的標本量很少,即便檢出蛋白/ 微蛋白也不足以充分反映腎臟功能的整體情況,此時,醫生往往會建議進行加強版尿常規檢查——對一個人24 小時內全部的小便進行定量分析,看看總共有多少蛋白隨著尿液流出了體外。這樣一來,就避免了偶爾一次的尿中帶蛋白的情況,使檢查結果更可靠。

隨著技術的進步,醫院中人工投入尿常規檢查的比例越來越低,最先進的全自動化尿液分析儀已經完全能夠代替人工完成所有的定性、計數、定量檢查,不僅如此,諸如尿白細胞酯酶、尿肌酐之類更精細的指標也還在不斷豐富尿常規檢查的清單。