籠天地于形內

蔣渝 熊燕

郭志全?1942年生,四川樂山人。畢業(yè)于四川美術學院,曾任洛陽大學美術系(現(xiàn)洛陽理工學院美術學院)主任、教授,河南省美術家協(xié)會理事。1994年,在《國畫家》雜志發(fā)表論文,同年在西安舉辦“郭志全意象藝術畫展”,并出版《郭志全畫集》;作品《月是故鄉(xiāng)明》入選“全國美術教師優(yōu)秀作品展”并獲河南選拔賽第一名。2000年,作品入選“全國高級人才藝術成果展”和“魯迅文學院建院五十周年作品展”,并在中國美術館展出。2001年,作為清華大學特邀嘉賓參加由李政道、吳冠中策劃的清華大學建校90周年《藝術與科學國際作品展暨學術研討會》。2001年在《人民日報》發(fā)表作品《圣山》;在《中國文化報》發(fā)表論文《水墨構成如是說》及畫作;在《文匯報》發(fā)表論文《世界美術史該重寫了》。2002年,被中國美術家協(xié)會《美術》雜志以中國美術家推出。2006年,入選《畫說盛世鑄鼎旌功-中國國家博物館首屆當代書畫名家收藏展作品集》。2011年,出版發(fā)行學術專著《畫壇大隱李瓊久》;2016年10月,墨彩構成作品《拱辰門》入選法國“巴黎秋季藝術沙龍”大展;2017年,作品《彝人之舞》入選“全球水墨畫大展”。

你們要進窄門。因為引到滅亡,那門是寬的,路是大的,進去的人也多;引到永生,那門是窄的,路是小的,找著的人也少。

——郭志全談作品《出埃及記》

五上太行

大概在十二三年前吧,筆者在樂山濱河路的一位畫家朋友家作客,進屋后見沙發(fā)上還坐一翁,白發(fā)紅顏,氣宇不凡,頗有些仙風道骨。主人介紹:這位是郭志全老師,畫家,剛從洛陽還鄉(xiāng)。握過手,便敘了些舊,海闊天空地吹了些藝術方面的東西。

爾后便與郭先生沒有了聯(lián)系,大概一年以后的某日,我正在樓上書房查找一個美術資料,夫人叫接電話,打電話者正是郭先生。電話的那頭他說邀我去他家小坐,有事請教。處于對藝術家的尊敬和工作使然,我答應下來并與郭老相約在外覓一茶樓小坐,以免影響家人。

下午,在古鎮(zhèn)蘇稽雅樂居溫潤的冬陽下,我與郭先生第二次蒙面,他說正在撰寫一本研究李瓊久先生書畫藝術的評傳,前天剛殺青書法部分,有近兩萬字,要我看看并提提意見。他同時帶了兩本書,是他上世紀九十年代出的畫集和有關他畫作的論文集。

因人而文,我需先了解作者。回家后展讀資料,方知此公告別三江和樂山畫壇二十余載,“衣錦還鄉(xiāng)”前早就在黃土高坡古都西安、洛陽“震蕩”了一盤!

作為早期嘉州畫派的一員,郭志全與其他成員不同的是,其藝術生涯有個巨大轉折,時間在上世紀七八十年代,一是于1974—1977年就讀于四川美院,在馮建吳、李文信等名家麾下專攻美術(現(xiàn)在看來這正是他不甘偏居嘉州動因的源頭)。二是畢業(yè)回到樂山6年后于1984年出川,在洛陽辦了一次個人畫展而小有名氣,兩年后“殺進”洛陽大學美術系。而畫風的裂變由此醞釀,從偏重于對傳統(tǒng)繪畫精神繼承的同時探索追求個人風格,在經歷一系列不同方向的苦苦探索之后,他找到了一種符合自己藝術觀念、繪畫語言和個性氣質的新手法、新題材,這個階段畫風的裂變集中反映在1992年前后以太行山為題材的一系列作品中。

郭先生在畫冊附文《天人神會不可復得》中這樣記錄他第一次見到太行山的感受——

從洛陽乘火車到安陽,再經幾個小時汽車顛簸,到林縣仍不見所期待的奇跡出現(xiàn),石板巖這一旅行終點給了我最后的希望。當汽車在懸崖盤旋,穿過一條公路隧道之后,突然巖壁千丈萬峰崢嶸向我迎面撲來。還沒來得及整理思緒,汽車轉了幾個急彎,已將我投進千山萬壑的懷抱。萬丈巖壁高掛眼前,群峰環(huán)繞直插青天。這一切來的是那么突然又那么神奇,此刻我已飛身降臨到一個非人間的境界……這里有與南方山明水秀清山綠水迥然不同的典型風貌,巨石鐵壁,山巒高聳,如赤身裸體的美男在展現(xiàn)自己強壯的體魄,陽剛之中涌動著力度和博大的贊禮……

上世紀九十年代初的這段時期正是他潛心修煉,尋求突破的時期。當時已近知天命的他,懷著時不我待的心情研遍中外美術史,旁及文史與哲學經典,同時遍訪畫壇前輩,而后五登太行,三下三峽,于讀書行路中開闊胸襟,將大千之景與內心感悟的碰撞以自己特有的意向表現(xiàn)出來——創(chuàng)作出在西安畫壇西北風高奏的《太行系列》。著名畫家王西京看了郭志全畫展后給予高度評價,認為畫家基于傳統(tǒng)又出于傳統(tǒng),同時希望畫家在寫實方面更充分地開掘,在考慮受大眾接受能力的同時在抽象方面更大膽,更淋漓盡致地發(fā)揮。

若干年以后,郭志全先生稱自己藝術生涯中的這段時期為“意象解構時期”,那個階段的作品兼具了實驗性和工業(yè)性色彩,被業(yè)界稱之為“意象山水畫”。美術評論家翟墨認為“意象解構期”是郭志全進入讀書與走路的惡補期。他面壁八年啃讀藝論,反復揣摩周易老莊與西方哲學,五登太行三下三峽,傾聽大宇宙的聲音,借八面來風促進思維的轉換更新,最終由感性向理性推進。

由此可以認為,郭志全自上世紀九十年代初起,由全方位的新意、新法、新境的探索,進而開始博大精深的意向重構,體現(xiàn)了他對自己傳統(tǒng)國畫道路的反叛與終結,正式步入了他藝術創(chuàng)造的蝶變階段。

話題回到和郭先生聊的的書稿,從那次之后我們便常有往來,郭先生以他超凡的勤勉和韌勁,追索老師的足跡和思想,甘愿停下繪畫(掙錢)而潛心寫作,四年磨一劍,終于于2011年出版了在省內外產生較大影響的專著《畫壇大隱李瓊久》,填補了國內李瓊久研究方面的空白。

從“水墨”到“彩墨”

中國畫的改革經歷百年,漸漸形成三大路徑:一是以新文人畫為代表的傳統(tǒng)延續(xù)型;二是以裝置水墨為試驗的觀念型;三是以墨彩畫引領的東西融合型。而郭志全先生的畫基本上屬于第三種。比之吳冠中、黃永玉式的墨彩,郭志全畫作里的傳統(tǒng)味更濃一些,若論形式構成,其西方后現(xiàn)代感也更強。

對自己這個時期形成的畫風,郭志全稱之為“水墨構成”。水墨構成的藝術追求與旨歸,是以傳統(tǒng)道家追求脫離物質表層的“天人合一”為基礎,進一步演變成“天人神會”——也是郭志全追求的最高境界。對此他解釋說,這里有兩層含義:一是擴大視野,不要將生活僅僅看作是自己周圍習以為常的事物,表現(xiàn)在創(chuàng)作中就是要大膽地打破時空,把多種物象自由拼合,以完成其心中的意象和作品的主題。如果觀其畫,你會驚詫地發(fā)現(xiàn):一個龐然的佛頭矗立在山川大地之上,靜靜地凝視著這個慌亂的世界;巨大的橫紋木星忽然降臨我們的城堡;潛水艇浮于湖泊江河之中。這些意象的組合無疑構成了一種前所未有的奇特意境,一種迥異于古代天荒地老、空無寂滅的山水境界,充斥和彌漫著強烈的現(xiàn)代感和科幻境界。二是“天人神會”比“天人合一”有了更多的人性思考,藝術家的目光更多地投注于人類生存的環(huán)境。如作品《覓蹤大海道》《神馳樓蘭》等,就是借一個古老國家神秘消失的故事來隱喻世界性的生態(tài)環(huán)境的惡化。gzslib202204011951郭志全特別推崇老師李瓊久的一句話,“橫沖直撞,開天辟地”。他也牢記齊白石說過的“學我者生,像我者死”。是的,盲目模仿復制別人必然走向死胡同。縱觀他20多年來創(chuàng)作的一系列水墨構成作品,在繼承中國畫重視線條靈動的同時,作品的畫面與物象都在“似與不似”之間,如《五十年代泌水院》,山坡樹木,房屋圍墻都被一條靈動的線條之水串起了生命,傳統(tǒng)和當代有機結合,表達了畫家對故鄉(xiāng)的深厚感情。

“水墨構成”之后是“彩墨構成”,作品除了揉進傳統(tǒng)國畫色彩之外,其技法特點是在中國傳統(tǒng)水墨畫基礎上引入西方后現(xiàn)代主義,尤其是立體主義的硬分割線條和幾何圖案,在東方整體意象和西方形式抽象之間尋找融合點。來自西方的硬邊藝術帶著鮮明的現(xiàn)代工業(yè)文明信息,但其強烈的直線以及圓弧分割造形,也暴露出機械、單薄的弊端。畫家運用中國水墨畫靈活多變的技法,尤其是水墨在宣紙上自然滲透、浸潤,在創(chuàng)作中順勢導出“軟邊分割”,彌補了這種不足。

這里我們不妨欣賞一下2017年郭志全入選香港“全球水墨大展”的作品《彝人之舞》。背景是傳統(tǒng)山水畫的皴法,不同的墨色呈現(xiàn)出山色變化,前景是幾塊幾何圖案切割,明暗對比強烈,月亮在山下,彝人是火的民族,太陽是真正的神……整個畫面呈現(xiàn)出一種歷史緲遠、氣勢恢弘又高蹈炫目的效果。乍一看,你會覺得這山水畫有些奇特怪誕,仔細揣摩,便會發(fā)現(xiàn)它的根還在中國,工具、材料、顏色與傳統(tǒng)國畫并無二致,不同的是畫家融入了自己的藝術思想和觀念。郭志全說,我始終是一位國畫家,我是帶著國畫走進現(xiàn)代藝術領域的。他認為,當代中國畫要繼承傳統(tǒng),開拓未來,就是要脫離它過去的傳統(tǒng)框架和模式,表達中國畫的當代意識,繼承應該是創(chuàng)造性的繼承,對西方藝術也不應生吞活剝的照搬。

走出國門

積20年苦心孤詣與不懈追求,郭志全的新國畫——彩墨構成走向了成熟。

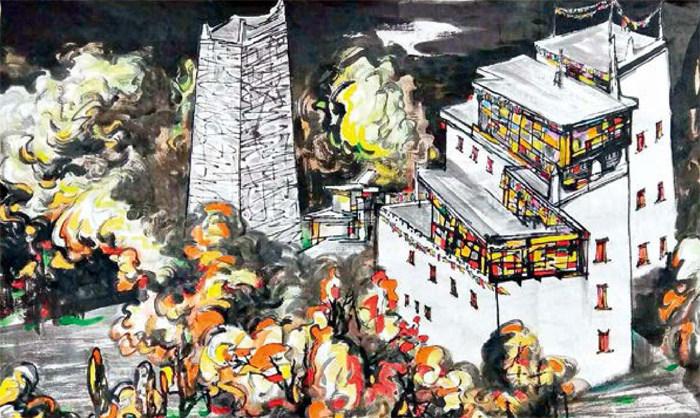

2016年秋,郭志全攜自己的國畫作品《古老的城門》來到巴黎,走進著名的法國秋季沙龍展。法國秋季沙龍展,1903年在法國雕塑家羅丹和著名畫家雷諾阿等人的倡導下創(chuàng)辦,至今已有100多年的歷史。沙龍展對展覽作品的水準有極高的要求,藝術大師高更、塞尚、莫奈、畢加索等都有作品入選。先后入選的中國藝術家有徐悲鴻、劉海粟、林風眠、趙無極、吳冠中、潘玉良等。郭志全入選法國秋季沙龍展的作品《古老的城門》(又名《拱辰門》),是以樂山明清時期的老城門為原型創(chuàng)作的,此門至今尚存,作品在繼承傳統(tǒng)中國畫筆墨的基礎上,加入了西方立體主義的空間構成以及色彩表現(xiàn),兼容了東西方藝術符號,是本屆沙龍展入選的唯一中國畫。

2017年,郭志全的彩墨構成作品《彝人之舞》又入選香港“全球水墨畫大展”。2011年,為了該作品的創(chuàng)作,他多次深入到大小涼山彝人居住地考察體驗,收集資料。作品以當代構成手法傳達著東方神秘意蘊,傳統(tǒng)筆墨與幾何分割的相遇生成了新的視覺空間鏡像,在形體的不斷折疊和平面與立面的不斷糾結中,追尋著這個民族的歷史滄桑,記錄著這個優(yōu)秀民族與華夏文明血脈相連的千年足跡。

梳理郭志全先生半個世紀的藝術道路,可以分為三個階段。

第一個階段是上世紀七十年代,追隨李瓊久先生,成為嘉州畫院創(chuàng)辦初期的“一員大將”(李瓊久語),畫風亦步亦趨老師筆下的山水花鳥,奇崛而又蕭散中透露出蔥蘢和秀美。

第二階段,入“川美”及以后的二十余年,眼界大開的他不滿足偏安嘉州,80年代初獨自走出夔門,幾經艱辛在中原站穩(wěn)腳跟。畫風的裂變是在洛陽大學任教并擔任美術系主任期間醞釀,在經歷一系列不同方向的苦苦探索之后,終于找到一種符合自己的個性氣質和美術語言的新路徑,即在傳統(tǒng)國畫技法基礎上運用分解、構成方法,在有限的畫幅上盡可能拓寬其空間和時間距離,讓“古老”和“現(xiàn)代”產生碰撞,最終誕生了屬于他自己的“水墨構成”。

第三個階段,本世紀初到回到樂山的十多年,畫風由“水墨構成”再過渡為“彩墨構成”,《古老的城門》乃其代表。較之于中國畫傳統(tǒng)筆墨程式的輝煌,郭志全先生的繪畫語言似乎顯得有些小眾甚至孤獨,然生性耿直的郭志全卻認為,生存的荒謬是不可抗拒的,我卻依然去抗拒了,我愿意在我的渺小中體驗著崇高感。