基于避難場所容量限制的地震應急疏散路徑分析

魏本勇 董翔 譚慶全 齊文華 郭欣欣

摘要:針對地震災害應急疏散策略,構建了一種基于避難場所容量限制的災民應急疏散分配與路徑選擇算法模型。該模型綜合考慮了避難場所的容量受限性和人口分布的不均勻性,在兼顧避難場所容量限制的同時,使災民的總疏散距離成本最小化。以北京市東西城為例,對給定情景下的災民應急疏散路徑進行了實證研究。研究發現,在考慮避難容量限制的情形下,無論是地震初期,還是地震中后期,研究區域內現有應急避難場所的容量都不足以滿足區域居民的避難需求。基于實際道路疏散成本和避難容量限制的災區應急疏散路徑評估模型,不僅能夠給出各疏散需求點最佳的疏散目的地和具體路徑,還能給出避難容量限制下各需求點疏散到不同目的地的人數,以及無法滿足避難需求的居民數量。

關鍵詞:避難場所;應急疏散;路徑分析;地震災害;北京市

中圖分類號:P315.953 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2022)01-0141-09doi:10.20015/j.cnki.ISSN1000-0666.2022.0015

0 引言

避難疏散是減輕自然災害影響與損失的重要措施,也是自然災害應急響應的重要組成部分(Ikeda,Nagasaka,2011)。面對自然災害或突發公共安全事件沖擊時,科學合理地實施應急疏散策略,可以有效地提高災時社會的避難疏散效率和應急響應能力,最大限度地減輕人員傷亡,保障救災工作的順利實施與社會穩定。然而,在突發災害或安全事件下,如何快速合理地選擇最佳疏散路徑和安全空間是一個巨大的挑戰。由于恐慌、混亂、缺乏疏散知識或日常演練等原因,災區的部分居民往往無法及時找到最佳疏散路徑或安全的疏散目的地。

目前,在應急避難疏散方面,國內外學者已進行了諸多的相關研究。如美國早在20世紀70年代即針對三里島核電站事故開發了應急疏散模型(Cova,Church,1997;Cova,Johnson,2001),該模型通過評估疏散的可用時間和避難場所的可達性判定疏散時間,從而確定所用時間最短的疏散路線。Cova等(2005)使用“疏散觸發點”的概念評估了易受火災影響的社區中的風險人群以及疏散所需的時間。Simonovic和Ahmad(2005)給出基于計算機的洪水應急疏散計劃模型。Chen等(2005)提出了一種估計颶風中人員撤離和疏散時間的方法。Dulebenets等(2019)提出一個混合整數規劃模型,將個人(包括弱勢群體)在可用時間段內通過疏散路線分配到應急避難場所,考慮了疏散人員的社會人口特征、疏散路線特征、駕駛條件和交通特征對疏散人員出行時間的影響。在避難場地適宜性與選擇方面,Pine 等(2003)基于颶風災害,綜合評估了颶風避難場所的功效;Gall(2004)在莫桑比克實施了一個避難場所選址的適宜性模型;Kongsomsaksakul等(2005)提出了一個針對洪水疏散計劃的避難場所位置分配模型,適宜性的評估標準包括易受傷害人口的位置、靠近道路、當地基礎設施和農田;Kar和Hodgson(2008)通過構建一種避難場所適宜性方法,對佛羅里達州的應急疏散避難場所進行了評估和排序。

國內在城市應急避難場所效能分析、區位選擇及空間布局等領域也取得了一定研究進展(蘇幼坡,劉瑞興,2004;陳志芬等,2010;徐立鵬等,2012;袁昀等,2015;魏本勇等,2019)。王海鷹(2005)以福建福清市為例,研究了城市地震應急避難場所的選擇及疏散道路選擇問題;黃靜等(2011)以上海市陸家嘴街道為研究對象,從應急疏散需求分布、疏散空間可達性、疏散優化歸屬3方面逐步構建了居民避震疏散區劃方法;Liu等(2011)基于汶川地震案例,提出了山區應急避難場所選擇的方法;Hu等(2014)提出了一種解決地震避難地點和分區規劃問題的數學模型;施益軍(2015)研究了云南山地小城市應急避難場所的空間布局和優化問題;周愛華等(2016)利用GIS兩步移動搜尋法對北京城區應急避難場所的可達性進行了分析;Chen和Cheng(2020)通過分析西安市城鎮復雜環境下的地震疏散行為發現,雖然大部分居民都會選擇安全的疏散目的地,但都不是離他們居所最近的目的地,且居民的疏散行為具有顯著的組間差異。然而,由于避難場所的空間有限,加之避難場所基本都具有“平、災”兩用的性質,其位置與人口避難需求分布可能并不完全匹配(魏本勇等,2019)。這就可能會引起災時應急疏散人員分配的不均衡性,從而導致發生疏散滯后甚至無法疏散的狀況。因此,科學合理地分配應急避難場所對于保證應急疏散安置效率具有重要的意義。

大地震災害通常會引起巨大的恐慌。尤其在地震災害初期,受災群眾對災害及次生災害情況還不清楚,防備能力不足,通常會全部進入避難場所進行避難。如果缺少科學合理的避難疏散規劃,那么從居民點到周邊避難場所疏散的無序性必然會增加疏散安置過程的混亂與無效(Li et al,2008)。因而,加強對地震應急疏散規劃的研究,對于提升震后應急疏散效率,穩定災后社會情緒都具有重要的現實意義。科學合理地對避難場所進行分配,除了需要考慮疏散時間最短之外,還必須考慮每個避難場所的容量和所需疏散居民的空間分布,以使得應急疏散過程中每個所需疏散空間單元被指定到盡可能近的避難場所。據此,本文綜合已有前期研究基礎和應急避難需求,提出了地震應急避難疏散路徑選擇的基本原則:①災區民眾(疏散點)到其分配的避難場所的距離總和盡可能最小;②每個避難場所分配的疏散人口總數不能超出其已知最大設計容量;③為保證就近疏散,盡可能使每個避難場所分配的疏散點具有空間連續性。依據上述基本原則,基于ArcGIS平臺,本文構建了一種考慮容量限制和疏散時間最短的地震應急疏散模型,以北京市東西城為例,對給定地震情景下的災民應急疏散路徑進行了實證分析。

1 震后災民應急疏散模型構建

1.1 疏散安置網絡數據集構建

網絡數據集構建是網絡分析的基礎和前提。一個基本的網絡主要由點狀要素和線狀要素及其屬性組成。以往關于地震災區應急疏散最佳路徑的選擇,通常以歐式距離作為主要評估參數,其結果對于強調實際道路網絡分析的應急疏散研究的適用性較差。本文選擇實際道路網絡作為測算疏散需求點與目的地之間距離成本的基礎參數。

應急避難場所以點要素的形式表達,以其實際中心點作為目的地的位置。疏散需求點也以點要素的形式表達。道路以線要素的形式表達,作為連接各應急避難場所及避難人員疏散的通道。將研究區域道路網絡數據進行拓撲,創建道路網絡數據集,并生成網絡分析圖層。因此,地震應急疏散空間幾何網絡即是包含疏散需求點(i,如格網點、居民點等空間單元)、道路(節點)網絡(f)、應急避難場所(j)的矢量數據集。其中I(i∈I)為疏散需求點集、J(j∈J)為目的地點集、F(f∈F)為網絡節點U(u∈U)間的路段數據集。

1.2 地震應急疏散模型算法

1.2.1 最短疏散路徑成本評估模型

疏散時間/距離成本最小,是選擇地震應急疏散路徑的首要條件之一,也是空間可達性研究的主要內容。本文以疏散距離最小化為目標,基于解決最短路徑問題的Dijkstra算法計算疏散需求點i與疏散目的地點j的距離矩陣D(dij∈D),可得其評估公式為:

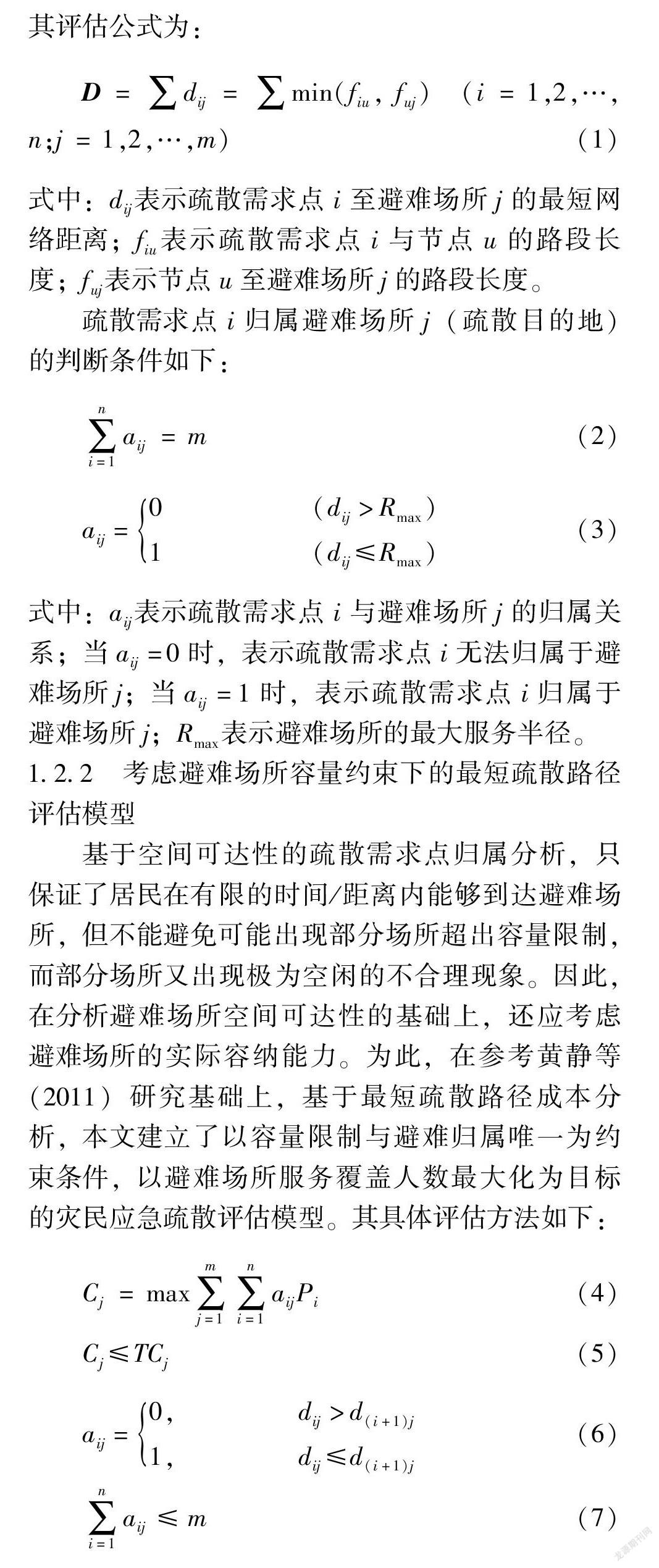

D=∑dij=∑min(fiu, fuj) (i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)(1)

式中:dij表示疏散需求點i至避難場所j的最短網絡距離;fiu表示疏散需求點i與節點u的路段長度;fuj表示節點u至避難場所j的路段長度。

疏散需求點i歸屬避難場所j(疏散目的地)的判斷條件如下:

∑ni=1aij=m(2)

aij= 0 (dij>Rmax) 1 (dij≤Rmax)(3)

式中:aij表示疏散需求點i與避難場所j的歸屬關系;當aij=0時,表示疏散需求點i無法歸屬于避難場所j;當aij=1時,表示疏散需求點i歸屬于避難場所j;Rmax表示避難場所的最大服務半徑。

1.2.2 考慮避難場所容量約束下的最短疏散路徑評估模型

基于空間可達性的疏散需求點歸屬分析,只保證了居民在有限的時間/距離內能夠到達避難場所,但不能避免可能出現部分場所超出容量限制,而部分場所又出現極為空閑的不合理現象。因此,在分析避難場所空間可達性的基礎上,還應考慮避難場所的實際容納能力。為此,在參考黃靜等(2011)研究基礎上,基于最短疏散路徑成本分析,本文建立了以容量限制與避難歸屬唯一為約束條件,以避難場所服務覆蓋人數最大化為目標的災民應急疏散評估模型。其具體評估方法如下:

Cj=max∑mj=1∑ni=1aijPi(4)

Cj≤TCj(5)

aij=0,dij>d(i+1)j1,dij≤d(i+1)j(6)

∑ni=1aij≤m(7)

式中:Cj表示避難場所j所覆蓋的疏散需求人數;Pi表示疏散需求點i的人口數;TCj=St/S0表示避難場所j的人口容量,St為避難場所的有效面積,S0為人均有效避難面積;aij表示需求點i與避難場所j的歸屬關系。

2 模型算法開發

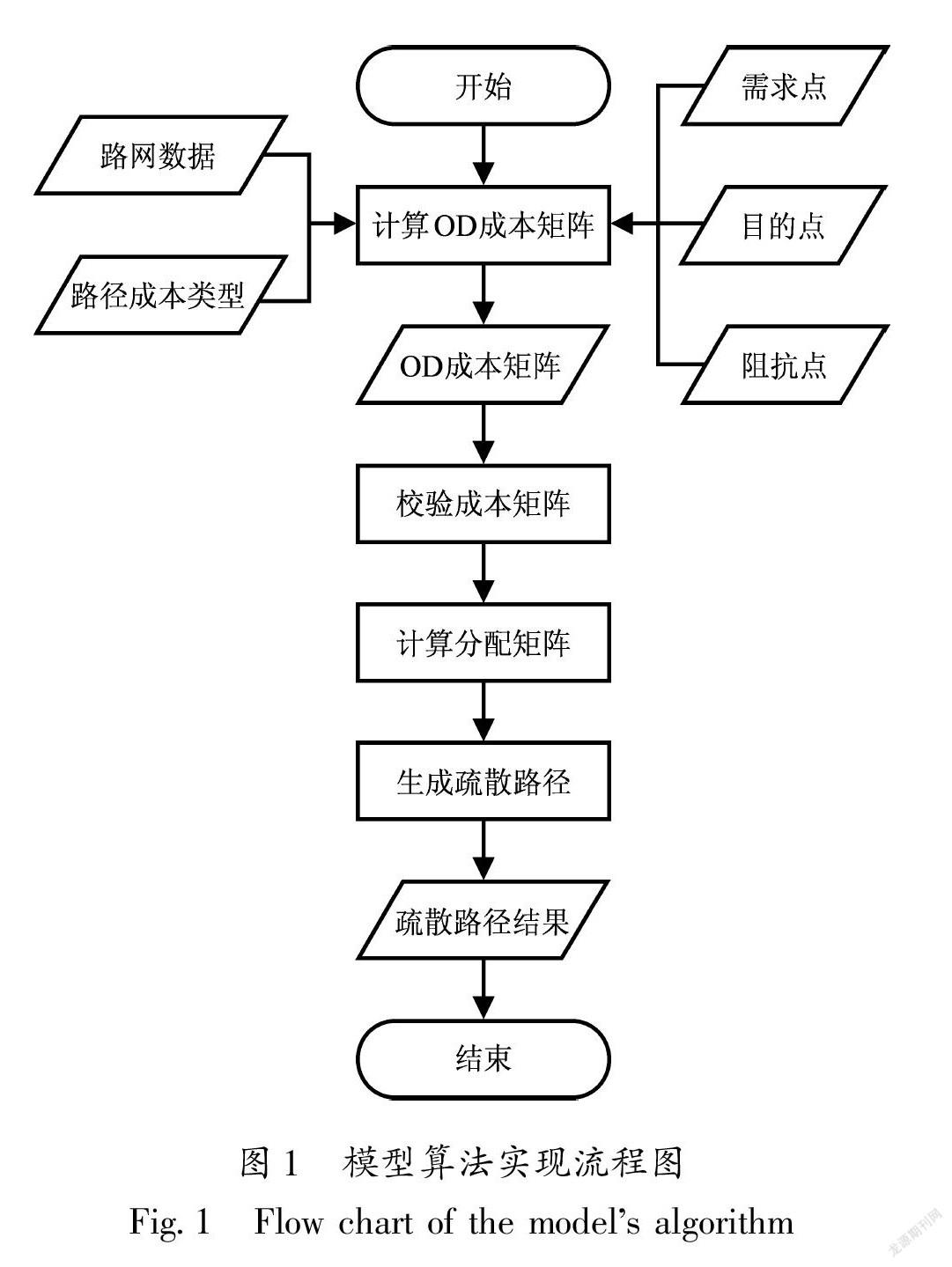

該模型算法是基于ArcGIS10.6版本系統下的Python2.7開發的擴展工具系統,其開發流程主要包括路網數據準備、系統數據預處理、最優疏散路徑計算和疏散路徑輸出與展示4個部分。具體算法實現過程如圖1所示。首先,利用路網創建預處理工具處理道路數據,修正道路路網的聯通性,指定要計算的路徑成本類型(時間、距離等),并將預處理后的路網數據生成網絡數據集備用。其次,進行評估數據預處理,準備疏散需求點(如居民點位置和災民數量)和疏散目的點(如避難場所位置和容量)數據,如路網有中斷,則需要指定相應的阻抗點(道路中斷的位置)。然后,利用上文確定的地震應急疏散模型,計算所有需求點到所有目的點的通達成本,獲得整體的origin-destination(OD)成本矩陣結果;校驗成本矩陣,將不可達的兩點補充虛擬值,將結果求解轉為線性規劃問題;再計算分配矩陣,利用線性規劃算法,計算需求點和目的點的最佳分配方式。最后,根據最佳生成結果,計算需求點和目的點的實際疏散路徑,并輸出展示實際疏散路徑及其屬性(如疏散成本、疏散人數等)。

3 實證研究

3.1 研究區概況

北京市是我國大陸東部多地震的地區之一。歷史上曾發生過多次強烈地震,如1679年三河—平谷8.0級、1057年大興6.8級和1730年頤和園6.5級等重大地震災害。雖然北京市一直十分重視城市綜合防災減災相關建設工作,但由于北京市人口密集、建筑密度大且高層建筑多,因此一旦遭遇重大災害或突發公共安全事件,實施應急避難及救援的任務更重,對應急疏散安置與避難場所需求更高。魏本勇等(2019)的研究也表明,雖然北京市應急避難場所總體分布與人口分布趨勢基本一致,但其總體設計容量遠低于需求容量,且區域間差異明顯。

北京市東西城位于中心地區,是首都功能核心區,共包含32個街道辦事處,地區總面積約為92.54 km2。2019年東西城的常住人口為193.1萬人,平均常住人口密度高達20 866人/km2,遠高于北京市整體平均人口密度(1 312人/km2)。根據統計,截至2016年12月,北京市東西城統計在案的地震應急避難場所只有13個,包括Ⅰ類應急避難場所1個、Ⅱ類4個、Ⅲ類8個,總面積僅為68.26萬m2,屬于應急避難場所服務配置需求缺口較大的地區(魏本勇等,2019)。因而,其未來面對應急疏散安置與避難需求的任務更艱巨。基于此,本文以北京東西城為例,以公里格網尺度的空間單元作為人口疏散需求點,以區域地震應急避難場所為疏散目的點,應用本文開發的地震應急疏散模型評估系統,對給定情景下的區域人員應急疏散路徑進行了實證案例分析,以期為未來區域應急疏散與救援避難策略的制定提供參考。

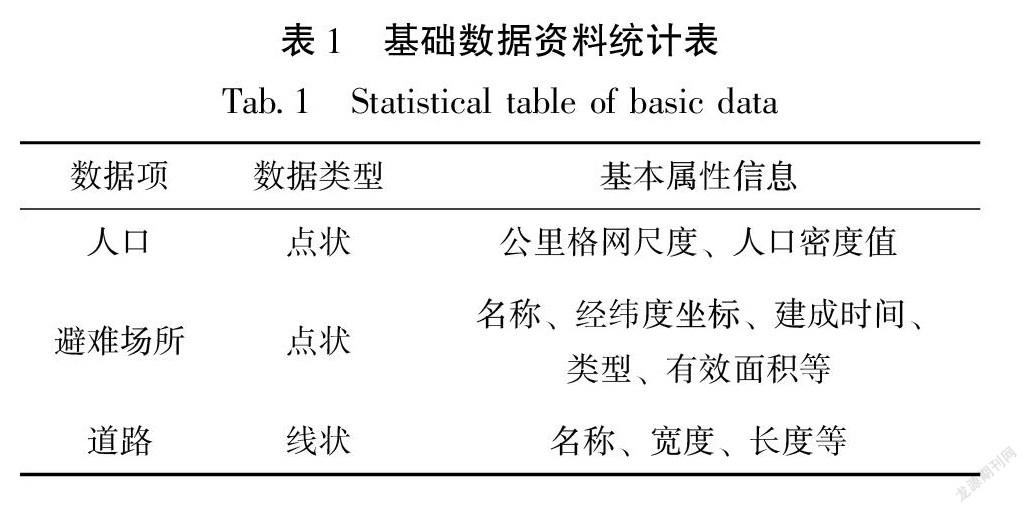

3.2 數據資料與處理

在地震初期,群眾對災害及次生災害情況不清楚,防備能力不足,尤其當地震發生在夜晚、高人口密度的地區時,更容易引起恐慌性疏散,因而設定研究區地震應急疏散的需求為全部區域人口數量,即區域人口疏散需求的上限。在地震災害中后期,地震及其次生災害影響一般已得到控制。此時,住房未被破壞的居民將陸續返回家中,只有住房破壞嚴重的災民需要繼續在避難場所避難,因此,疏散安置人員需求應視當地房屋抗震能力等因素確定。根據對北京市房屋建筑抗震防災工作調查http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/xwfb/318135/index.,北京市1976年后新改建房屋已基本滿足Ⅷ度設防要求,只有舊城平房區及個別簡易樓抗震能力不足,綜合北京市各方面情況,擬按地震烈度Ⅷ度時15%的房屋及設施損毀率,即約30%的居民需要進入避難場所進行避難安置測算。

本文以公里格網尺度的人口分布空間單元,作為地震情景下的疏散需求點。人口數據為2010年全國第六次人口普查調查數據。疏散目的地為截至2016年12月統計在案的北京市地震應急避難場所,包括各避難場所的名稱、位置、有效面積等基本信息,此數據由北京市地震局提供(表1)。由于避難場所一般都有多個不同的進出口,到達目的地點(不同進出口位置)的不同,也會對具體疏散路徑和成本產生一定的影響。但由于數據限制,本文以各應急避難場所的中心點位置作為疏散目的地點。路網數據為矢量化的城市道路網,包括道路名稱、寬度、長度等基本屬性信息,由北京市地震局提供(表1)。結合國內外及前期研究,本文人均有效避難面積采用2 m2核算(魏本勇等,2019);由于只考慮步行疏散,因而疏散路徑成本以距離成本衡量,考慮實際疏散現實和居民平均步行速度,本文限定疏散距離成本為2 km范圍內,即居民疏散的最遠目的地為距離疏散需求點2 km。

通過構建北京東西城地震應急疏散網絡數據集(疏散需求點和目的地均為點狀數據集;道路網絡為線狀數據集),基于開發的地震應急疏散模型評估系統,即可給出給定情景下的北京東西城地震應急疏散最佳路徑與策略。

3.3 北京東西城地震應急疏散路徑分析

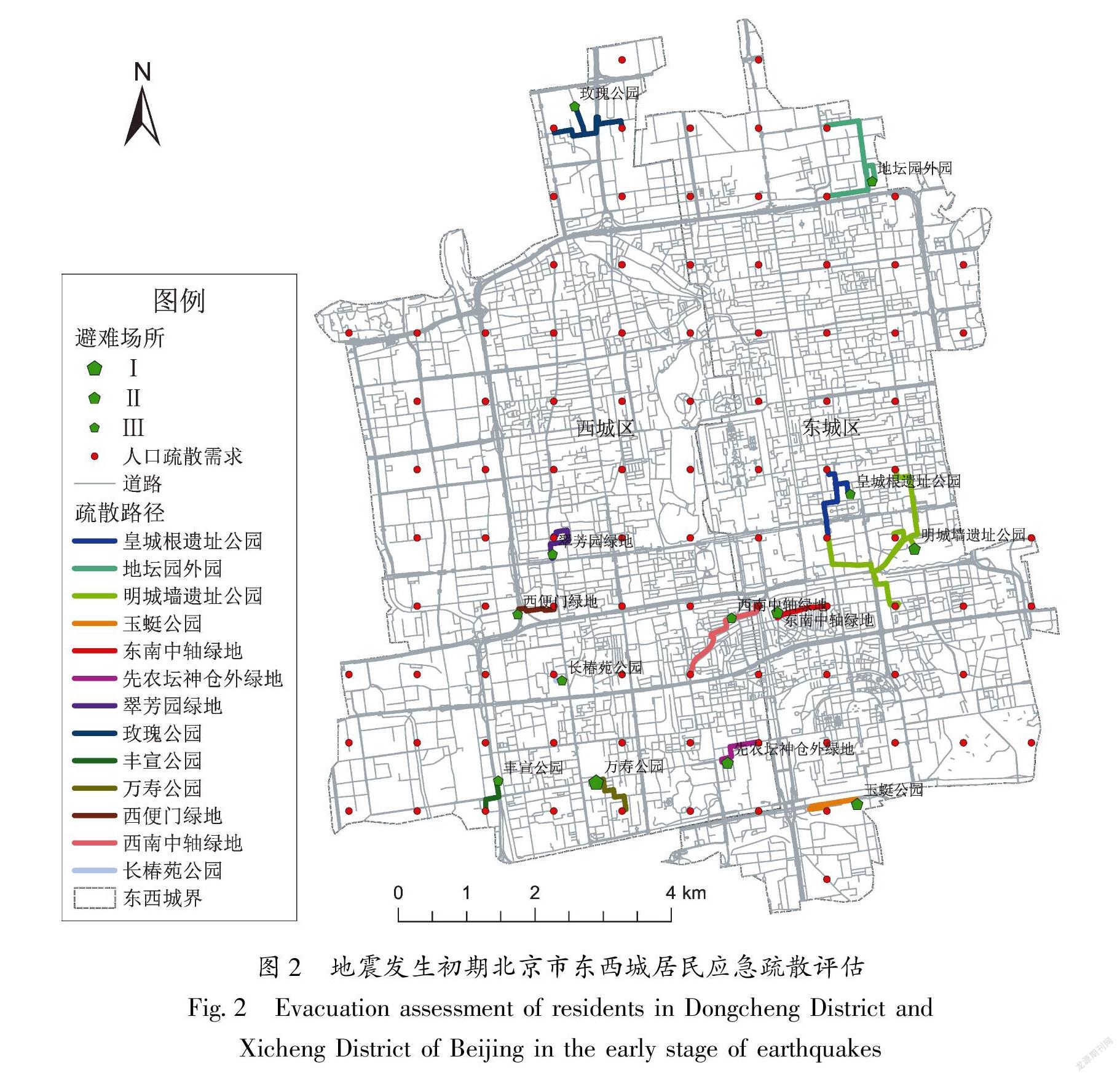

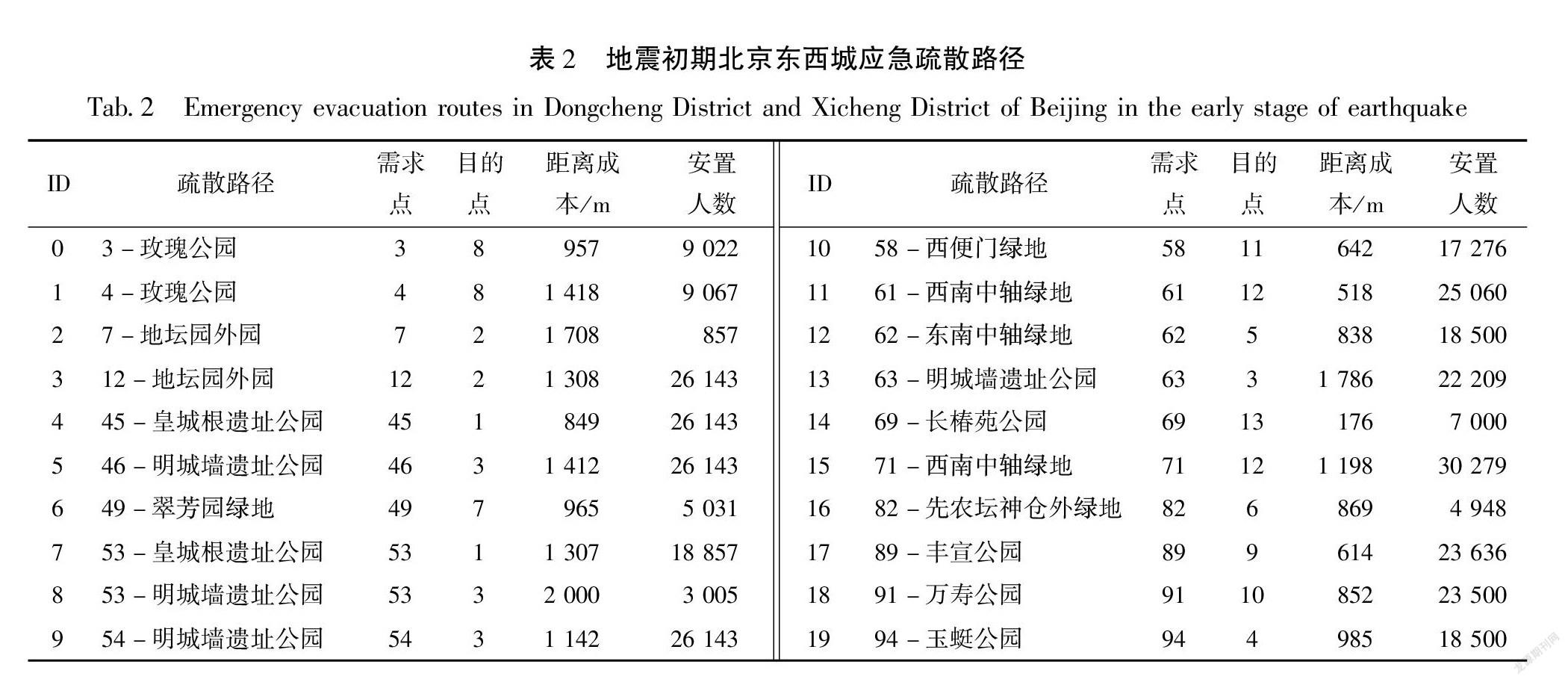

圖2展示了在地震發生初期情景下,北京市東西城的民眾應急疏散與安置路徑。由圖可見,在考慮全體居民疏散情形下,以區域內現有應急避難場所為疏散安置點,其疏散分配缺口為1 739 860,說明有超過170萬人因為避難場所的容量限制而得不到安置,區域內現有應急避難場所的容量不能滿足實際疏散需求。表2給出了各疏散需求點(格網單元)具體的疏散路徑和疏散目的地(應急避難場所),以及各避難場所對應能夠安置的不同需求點的居民數量。從表2中可以看出,在考慮全體居民需要應急疏散安置的情形下,由于疏散需求巨大,各避難場所的容量最大僅能滿足其周邊2 km范圍內的居民疏散需求,區域內避難容量遠不能滿足周邊居民的避難疏散需求。

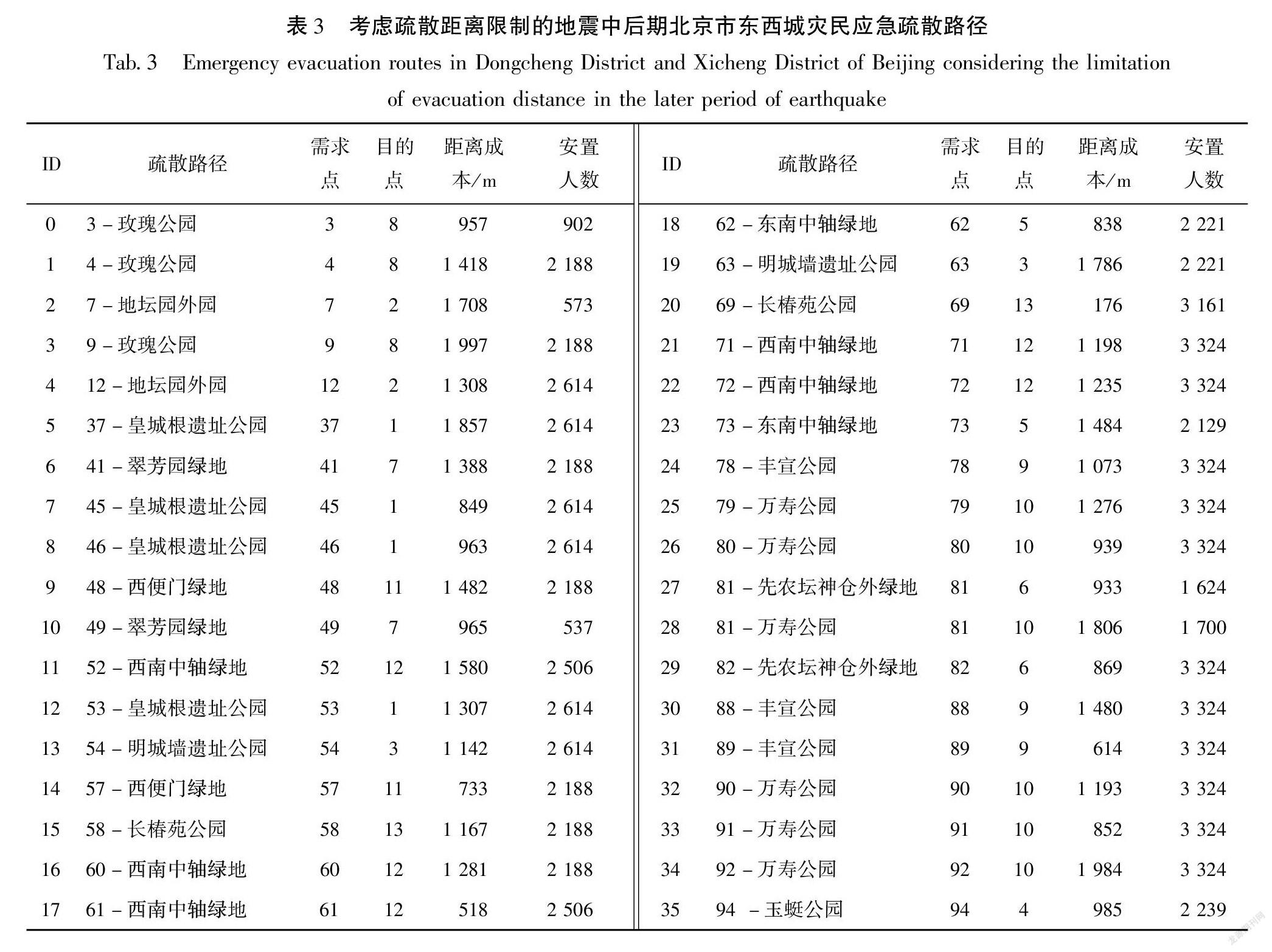

圖3展示了地震災害發生中后期,只考慮住房破壞嚴重的災民需要繼續避難的情景。雖然地震中后期,各疏散需求點需要繼續避難安置的人口數較地震初期有了較大幅度的下降,但評估結果發現,北京市東西城現有應急避難場所仍不能滿足區域內居民的疏散需求。即使在不考慮疏散距離(2 km)限制情景下,當地居民應急疏散分配缺口仍達到283 055。在這種情況下,雖然部分避難場所的服務空間可以擴展到最遠6.5 km的區域,但僅目前區域內的避難空間容量仍不能滿足避難需求,仍有超過28萬人因為避難場所的容量限制而得不到疏散安置(圖3)。而如果考慮疏散距離(2 km)的限制,則當地將有近40萬(39.46萬)的居民因避難場所容量限制而無法疏散安置(表3)。因而,無論是在地震初期還是中后期,北京東西城現有的應急避難場所容量無法滿足實際避難需求。在制定當地的應急疏散策略與疏散路徑時,除了需要考慮實際道路疏散成本外,更重要的還要考慮應急避難場所的容量限制。只有兼顧避難場所容量限制與實際道路疏散成本的災民應急疏散路徑評估,對于制定科學合理的應急疏散策略才有更實際的參考意義。

4 結論

本文基于ArcGIS平臺,開發了一種考慮容量限制和疏散距離成本最短的地震應急疏散評估模型,并以北京市東西城為例,對給定情景下的災民應急疏散路徑進行了實證研究,得到如下主要結論:應急疏散路徑的選擇需要兼顧疏散成本和避難場所容量。對北京市東西城居民應急疏散的實例分析發現,無論是考慮地震初期,還是地震中后期,區域內現有應急避難場所的容量都不足以安置所有需要疏散的人口。基于實際道路疏散成本和避難容量限制的災區應急疏散路徑的評估模型,不僅能夠給出各疏散需求點最佳的疏散目的地和具體路徑,還能給出避難容量限制下各需求點疏散到不同目的地的人數,以及無法滿足避難需求的居民數量。這不僅能為區域災民應急疏散策略選擇提供科學依據,也能為未來的區域避難場所規劃建設提供參考基礎。

本文實際案例研究中,只考慮了研究區域內的避難場所分布。實際上,在應急疏散中,區域外的避難場所也同樣可以參與分配。本文最主要目的是構建一種能夠兼顧避難場所容量且疏散成本最低的地震災害應急疏散路徑評估模型,因而未將研究區外的避難場所納入評估。另外,本文設定避難場所中心點位置為疏散目的地到達點,這在一定程度上會影響避難場所的實際服務范圍與疏散路徑規劃,尤其是對于超大面積且多出入口的避難場所。未來,隨著數據的完善,可以進一步提升地震應急疏散評估模型結果的準確性和實用性。

參考文獻:

陳志芬,顧林生,陳晉,等.2010.城市應急避難場所層次布局研究(I)——層次性分析[J].自然災害學報,19(3):151-155.

黃靜,葉明武,王軍,等.2011.基于GIS的社區居民避震疏散區劃方法及應用研究[J].地理科學,31(2):204-210.

施益軍.2015.山地小城市應急避難場所的空間布局優化研究——以云南劍川為例[D].昆明:云南大學.

蘇幼坡,劉瑞興.2004.城市地震避難所的規劃原則與要點[J].災害學,19(1):87-91.

王海鷹.2005.城市地震應急避難場地、道路選擇合理性初探——以福清市為例[D].北京:中國地震局地質研究所.

魏本勇,譚慶全,李曉麗.2019.北京市應急避難場所的空間布局與服務效能評估[J].地震研究,42(2):295-303.

徐禮鵬,劉啟蒙,孫嬌嬌.2012.基于GIS的安慶市應急避難場所空間布局特征分析與優化[J].測繪與空間地理信息,35(2):151-155.

袁昀,劉楊,朱思洪,等.2015.應急避難場所選址最大準備度覆蓋模型及其算法[J].自然災害學報,24(2):8-14.

周愛華,張景秋,張遠索,等.2016.GIS下的北京城區應急避難場所空間布局與可達性[J].測繪通報,(1):111-114.

Chen C,Cheng L .2020.Evaluation of seismic evacuation behavior in complex urban environments based on GIS:a case study of Xi an,China[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,43(5):101366.

Chen X,Meaker J W,Zhan F B.2005.Agent based modelling and analysis of hurricane evacuation procedures for the Florida Keys[J].Natural Hazards,38(3):321-338.

Cova T J,Church R L .1997.Modelling community evacuation vulnerability using GIS[J].International Journal of Geographical Information Science,11(8):763-784.

Cova T J,Dennison P E,Kim T H, et al.2005.Setting wildfire evacuation trigger points using fire spread modeling and GIS[J].Transactions in GIS,9(4):603-617.

Cova T J,Johnson J P.2001.Microsimulation of neighborhood evacuations in the urban wildland interface[J].Environment and Planning A,34(12):2211-2229.

Dulebenets M A,Pasha J,Abioye O F, et al.2019.Exact and heuristic solution algorithms for efficient emergency evacuation in areas with vulnerable populations[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,39:101114.

Gall M.2004.Where to go Strategic modelling of access to emergency shelters in Mozambique[J].Disasters,28(1):82-97.

Hu F Y,Yang S N,Xu W.2014.A non-dominated sorting genetic algorithm for the location and districting planning of earthquake shelters[J].International Journal of Geographical Information Science,28(7):1482-1501.

Ikeda S,Nagasaka T.2011.An emergent framework of disaster risk governance towards innovating coping capability for reducing disaster risks in local communities[J].International Journal of Disaster Risk Science,2(2):1-9.

Kar B,Hodgson M.2008.A GIS-based model to determine site suitability of emergency evacuation shelters[J].Transactions in GIS,12(2):227-248.

Kongsomsaksakul S,Yang C,Chen A.2005.Shelter location-allocation model for flood evacuation planning[J].Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,6(1):4237-4252.

Li X,Claramunt C,Kung H T, et al.2008.A decentralized and continuity-based algorithm for delineating capacitated shelters ?service areas[J].Environment and Planning B:Planning and Design,35(4):593-608.

Liu Q,Ruan X J,Shi P L.2011.Selection of emergency shelter sites for seismic disasters in mountainous regions:lessons from the 2008 Wenchuan MS8.0 Earthquake,China[J].Journal of Asian Earth Sciences,40(4):926-934.

Pine J C,Marx B D,Levitan M L, et al.2003.Comprehensive assessment of hurricane shelters:Lessons from Hurricane Georges[J].Natural Hazards Review,4(4):197-205.

Simonovic S P,Ahmad S.2005.Computer-based model for flood evacuation emergency planning[J].Natural Hazards,34(1):25-51.

Analysis of the Earthquake Emergency Evacuation Route Basedon the Capacity of Shelters

WEI Benyong1,2,DONG Xiang3,TAN Qingquan4,QI Wenhua1,2,GUO Xinxin1,2

(1.Key Laboratory of Seismic and Volcanic Hazards,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China)

(2.Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China)

(3.Shandong Earthquake Agency,Jinan 250014,Shandong,China)(4.Beijing Earthquake Agency,Beijing 100080,China)

Abstract

Evacuation is an important measure to reduce the impacts and losses from natural disasters.Scientific and timely selection of the best evacuation path is of great significance for improving the efficiency of emergency evacuation and for the stability of society after an earthquake.For the measure of the earthquake emergency evacuation,an algorithm model of emergency evacuation arrangement and path selection based on the capacity of shelters is constructed.The model minimizes the cost of total evacuation distance for victims by considering the capacity of shelters and the uneven distribution of the population.Taking Dongcheng District and Xicheng District of Beijing as samples,the selection of the emergency evacuation route for the victims in a given scenario is studied.It is found that the capacity of the existing emergency shelters is not enough to meet the need of the residents living in the area,whether in the early stage or in the late period of an earthquake event.The evaluation model of emergency evacuation route in the disaster area based on the evacuation cost of the actual route for victims and the shelters ?capacity,can not only give the best evacuation destinations and specific routes for each place on demand for evacuation,but also provide the number of the victims on demand for evacuation to different destinations as well as the number of the victims remained unevacuated.

Keywords:emergency shelters;emergency evacuation;path analysis;earthquake disaster;Beijing City