彩色多普勒超聲對脛后動脈穿支血管的解剖學研究及臨床應用

趙風林,趙鳴宇,王鑫,岳立明,馬志國

(1.濟南市第三人民醫院 整形外科,山東 濟南 250132;2.大連醫科大學研究生院,遼寧 大連 116044)

穿支皮瓣是近年來組織缺損修復的一項技術,已在臨床上得到廣泛應用。但穿支血管數量多、管徑細、變異較大,尤其是微型外科皮瓣的設計,術前定位往往不精確[1]。超聲技術作為一種無創的血管檢測方法,已成為皮瓣血管檢測的重要手段[2]。2016年7月以來,我院對24例脛后動脈穿支皮瓣移植的患者應用彩色多普勒超聲進行術前檢測,總結了穿支血管的解剖規律,在多普勒超聲引導下選擇其中較粗大的穿支血管切取皮瓣,取得了滿意的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本組24例,男15例,女9例;年齡21~57歲,平均35.2歲;致傷原因:機器擠軋傷11例,壓砸傷7例,電燒傷6例,全部為手部損傷。受傷部位:手指7例,手背12例,虎口區5例。皮瓣面積:2.0 cm×4.0 cm~8.0 cm×12.0 cm。

1.2 手術方法

超聲檢查:超聲探頭頻率5~15 MHz,選擇彩色血流模式。術前均行雙側小腿內側超聲檢查,先識別脛后動脈主干位置,逆行向上掃描,對脛后動脈穿支管徑≥0.5 mm的數量、位置、起始部口徑、穿支長度、走行等指標進行超聲觀察,記錄相應數據,選擇其中較粗大、蒂長的穿支血管進行體表標記設計皮瓣,另外再標記兩支口徑相對粗大、蒂長的穿支備用。

皮瓣切取:以標記好的皮穿支為中心設計皮瓣,按受區創面大小和輪廓畫線,一般要超出創面邊際1.0 cm設計皮瓣。先切開皮瓣后緣并游離,在脛骨與比目魚肌間隙找到術前定位的穿支血管,必要時根據穿支的具體位置調整皮瓣的設計,再依次找到大隱靜脈屬支和隱神經。

創面修復:將皮瓣斷蒂后轉移至受區,穿支動脈與受區動脈吻合,大隱靜脈屬支與手部合適靜脈吻合,皮瓣內的隱神經與手部皮神經接合,供區直接縫合或植皮修復;術后常規抗感染、抗凝、抗痙攣治療。

2 結果

2.1 解剖學觀察

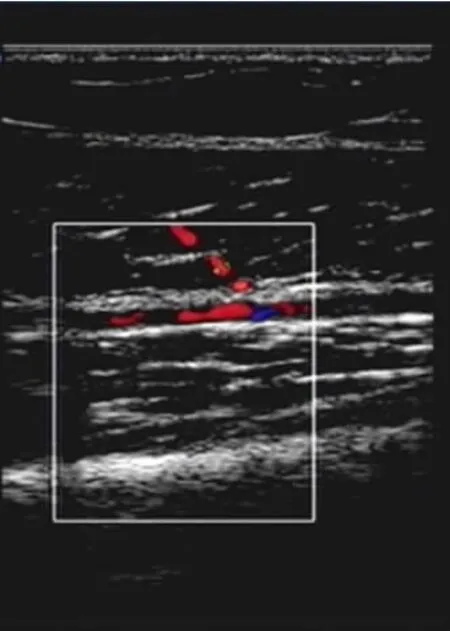

本組24例(48側)脛后動脈,觀測到符合條件的脛后動脈皮穿支274支,每側脛后動脈穿支為4~8支,平均5.7支。穿支血管在脛后動脈起始點的平均外徑為(1.4±0.8)mm。根據本組檢測的穿支血管解剖規律分析,脛骨上1/3和下1/4的區域內,穿支血管的口徑相對較粗,活體檢測均能找到起始部外徑≥0.5 mm的穿支,可供吻合(圖1,2),血管蒂長在(4.5±2.2)cm的范圍;小腿上部的穿支血管蒂較下部長,可供移植;脛骨中段1/3區域內的脛后動脈穿支并不恒定,外徑≥0.5 mm的穿支血管出現率為57%,血管蒂長度適中,經過多普勒超聲檢測定位后也可以做游離移植;脛骨下1/4區域的脛后動脈穿支血管蒂較短,較難做游離移植。

圖1,2 術前超聲對可供吻合血管進行精準定位

2.2 臨床結果

本組24例24塊皮瓣術中均找到了外徑大于1.0 mm的穿支血管,血管口徑與術前多普勒超聲檢測結果基本吻合,血管穿出深筋膜的點也與術前定位基本一致,一般位于術前標記線兩側的2.0 cm以內,能夠成功切取皮瓣。24塊皮瓣全部成活,有15例得到術后隨訪,時間3~12個月,各皮瓣質地柔軟,外形美觀,修復創面后手功能恢復良好,供區植皮成活,瘢痕不明顯,無明顯并發癥,患者滿意。

典型病例:患者 男,36歲,工人,因左手部被機器擠軋傷入院。后出現手背部分皮膚軟組織壞死,左手背留有肌腱外露創面(圖3),于傷后第9天行游離脛后動脈穿支皮瓣修復創面術。術前行彩色多普勒超聲檢測,在左小腿內側中上段找到口徑合適的穿支血管標記定位設計皮瓣(圖4,5),術中證實皮穿支血管的位置、口徑與超聲測量結果基本一致。皮瓣切取后修復創面,皮瓣穿支動脈與環指橈側固有動脈接合,大隱靜脈屬支與手背靜脈吻合,隱神經與尺神經手背支接合,供皮瓣區直接縫合。術后皮瓣成活良好,外形尚佳,患者對供、受區恢復均滿意(圖6),術后3個月復查皮瓣外形滿意,供區愈合好。

圖3 術前標記定位血管

圖4 術前肌腱外露創面

圖5 術中皮瓣設計

圖6 術后皮瓣恢復良好

3 討論

脛后動脈是小腿內側皮膚的主要供應動脈,也是人體穿支皮瓣的主要供區之一。穿支血管數量多、位置不恒定、具有個體差異 ,因此,穿支皮瓣的設計具有很大的不確定性,很難遵循皮瓣的點、線、面等設計原則,有時要根據穿支血管的具體位置、口徑及蒂長等因素而調整皮瓣設計。所以,術前對穿支血管的精確定位至關重要。

掌握精細的解剖學知識依然是皮瓣手術成功的基礎,彩色多普勒超聲檢測是一項無創檢查方式,可以直接對穿支血管精確定位,測量血管直徑,觀察血管壁是否有斑塊、狹窄等指標,能提供動態、準確的可視化血管解剖結構和血液動力學信息[3-4],尤其是隨著高頻(5~15 MHz)超聲的普及,可提供更好的分辨率,在檢測穿支方面具有很高的靈敏度和特異性,能夠篩選出管徑粗、質量好的穿支,從而避免了手術的盲目性,提高了穿支皮瓣在術前設計的精準性和安全性[5]。有學者認為,穿支直徑在1.0 mm左右,手術成功概率較高[6],本組病例使用的穿支直徑均在1.0 mm以上,術中也證實皮穿支血管的位置、口徑與超聲檢測結果基本吻合,確保了手術的成功率。

有時超聲探測也存在假陽性、假陰性的情況[7],所以不能只定位一個穿支,應定位2~3支可供移植的穿支血管,以備不時之需。靜脈瘀血回流不暢是穿支皮瓣常見的并發癥,尤其是下肢大隱靜脈屬支有潛在的曲張、充血的風險,彩色多普勒超聲也可以同時探測皮瓣內靜脈的健康狀況及所在位置,為皮瓣內的靜脈選擇提供依據[8]。

一般穿支血管的供血范圍有限,這就要求皮瓣的設計比較精準,術前要充分了解穿支血管的信息。本組超聲檢測結果顯示穿支血管在脛后動脈起始點的平均外徑為(1.4±0.8)mm,脛骨上1/3和下1/4的區域內穿支血管的口徑較粗,位置相對恒定,小腿上部周徑大,脛后動脈穿支在小腿上1/3部的穿支血管蒂較長,可供游離移植[9],加之小腿內側皮膚質地柔軟,真皮層薄,皮下脂肪少,與手背部皮膚相似,修復手部后外形美觀、功能恢復好,所以筆者認為游離脛后動脈穿支皮瓣是重建手部中小面積軟組織損傷的良好選擇,也比較符合穿支皮瓣臨床應用的基本原則[10]。小腿下段皮膚具有皮下組織少,皮膚色澤、質地優良等優點,帶蒂轉移也是修復足踝部軟組織缺損的良好術式。