云南獨龍江地區獨龍族民族醫藥特色與現狀探析

尹子麗,馮德強,譚 慧,馮澤輝,譚文紅

(云南中醫藥大學 民族醫藥學院,云南 昆明 650500)

貢山獨龍族怒族自治縣(以下簡稱“貢山縣”)地處滇西北怒江大峽谷北段,北鄰西藏自治區察隅縣,東與迪慶藏族自治州的德欽縣及維西縣接壤,南鄰福貢縣,西鄰緬甸聯邦共和國,地勢呈“三山夾兩江”高山峽谷地貌。95%的獨龍族聚集居住在貢山縣西部的獨龍江峽谷兩岸,部分散居于維西傈僳族自治縣、西藏察隅縣和緬甸境內[1]。當地山高谷深,溝壑縱橫,每年大雪封山長達半年,封山期間交通斷絕、行人阻隔,曾長期處于與世隔離狀態。因地理環境特殊,獨龍族人民長期處于“刻木結繩記事,鳥語開花為節令”的原始落后狀態中,經濟文化落后,缺乏基本的醫藥知識和醫療保健條件,缺醫少藥現象明顯。目前,對獨龍族民間醫藥的發掘尚十分欠缺[2],為系統挖掘和梳理獨龍族民間醫藥特色和現狀,擬以貢山獨龍族怒族自治縣獨龍江鄉為主要調研地區,對獨龍族的醫學觀念、醫學思想、民間醫藥以及發展獨龍族醫藥的對策等方面進行探討,以期為獨龍醫藥知識研究提供理論依據。

1 獨龍族醫學觀念和醫學思想

獨龍族是直接從原始社會末期過渡到社會主義社會的“直過”民族,其經濟社會發展十分落后,生產力低下,在與自然災害和疾病的斗爭中,獨龍族對于生命的認識與其宗教信仰緊密相連,其對靈魂的認識貫穿于生命觀形成的始終。

本研究實地調研了貢山縣獨龍江鄉獨龍族博物館,該博物館的“獨龍族古代歷史”“獨龍族宗教與節慶文化”“獨龍族傳統生產生活技術”“獨龍族社會發展成就”等主題內容顯示:獨龍族的宗教文化、節日慶典文化等活動是其傳統民族醫藥的重要組成部分。獨龍族信仰萬物有靈的原始宗教,有極少數人信仰基督教。基督教于1935年始由傳教士帶入獨龍江區域,其最早在下游馬庫一帶傳教。原始宗教信仰的思想、文化、道德觀念等貫穿于獨龍族的諸多方面,如獨龍族的 “靈魂觀念、鬼的觀念、巫師”等,原始宗教信仰是獨龍族醫學觀念和醫學思想的肇始。

2 獨龍族民間醫藥

獨龍族的民族醫藥滲透于日常的生活習慣和風俗中,但因特殊的地理環境,導致其社會形態發育不完全,文化交流缺失,無本民族的文字,其民族醫藥資料甚少,主要以口承傳授方式傳承,從而多數醫藥知識未得到及時記錄和保存。在很多少數民族地區,民族醫學不僅是防病治病的知識體系,亦是其民族的一種生活方式,防病治病經驗歷代傳承已成一種習俗而延續下來,因此從民俗民風入手研究獨龍族醫藥信息亦是重要途徑之一[3]。獨龍族主要聚集于高黎貢山的獨龍江河谷,生物資源豐富,民間醫生在家族口承傳授及長年實踐經驗積累的基礎上,利用當地豐富的藥用植物為患者治療疾病,“藥食同用”是獨龍族治療疾病的主要方式之一,亦是獨龍族醫藥的重要組成。

2.1 原始宗教與獨龍族醫藥相融合

基督教傳入獨龍江在20世紀三四十年代,首先傳入獨龍江南部的馬庫、迪郎當及登木一帶,獨龍江南部地區獨龍族多數信仰基督教。由于獨龍江南部地區人口居住較分散,而北部地區居住較集中,故信仰基督教的民眾占少數,多數獨龍族則以信奉本民族的原始宗教為主。原始宗教思想的“靈魂觀念、鬼的觀念、巫師”貫穿于獨龍族生活之中,是獨龍族民族醫藥的起源及重要組成部分。

由本次調研顯示,獨龍族主要信仰原始宗教,并認為“鬼”是產生疾病的主要原因,為了保命延年、求生存與健康均離不開對鬼神的祭拜和祈禱。在缺醫少藥的年代,被疾病折磨時,往往只求助于巫師,獨龍族巫師有巫醫的功能,是最早的獨龍族醫藥傳播者。巫師們認為不同的疾病與疼痛部位、輕重是不同的鬼作祟所致,以就近就便簡單草藥和祭鬼活動進行治療。獨龍族原始宗教對疾病的認知是其民族醫學發展的必經階段,亦是早期獨龍族對醫學的探索,在長期維護獨龍族民眾身心健康方面具有重大影響力。

2.2 獨龍族醫藥與民俗文化相互滲透

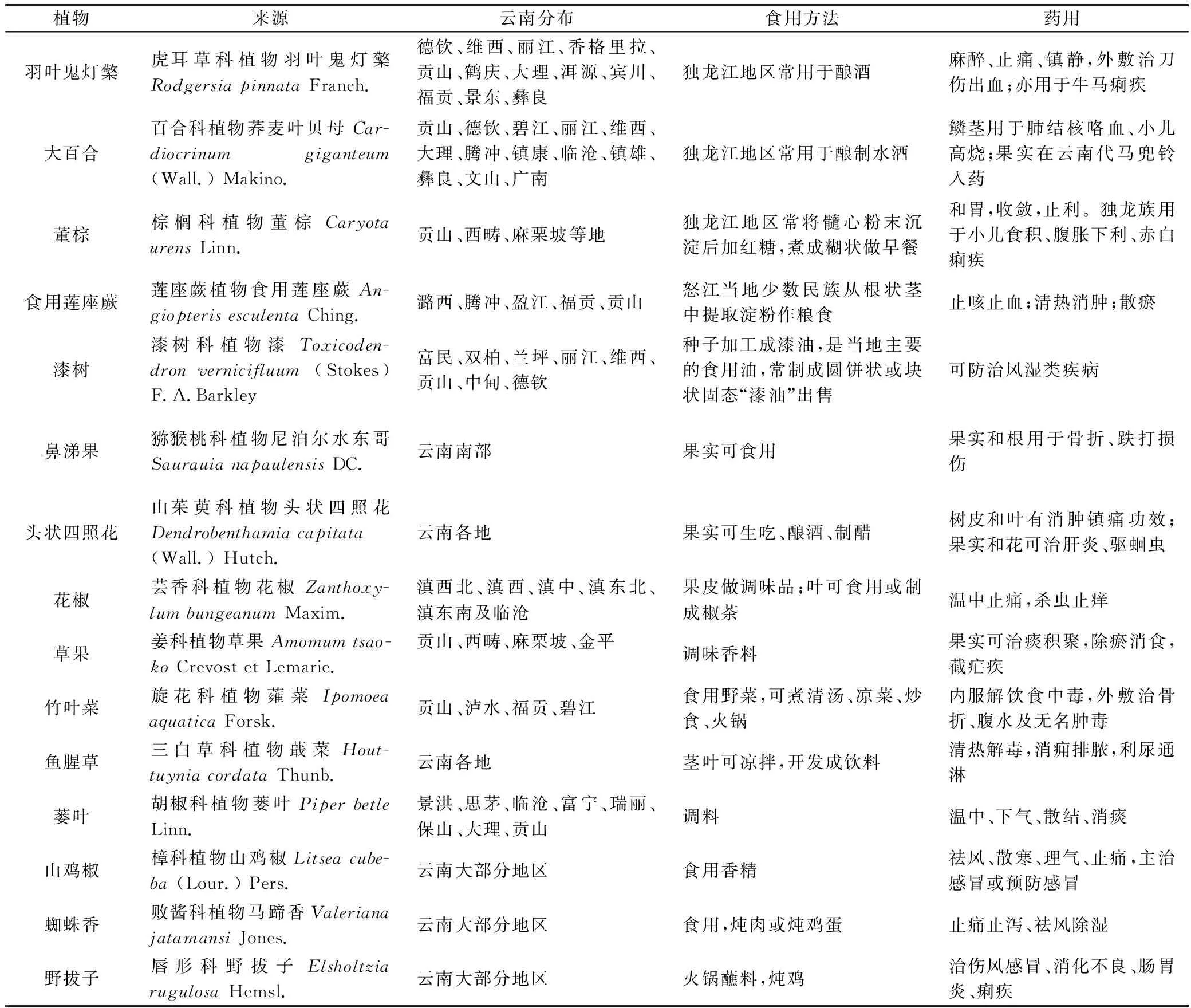

2.2.1 獨龍族藥食同用飲食文化 獨龍族在與大自然和疾病的抗爭中,積累了防病治病的豐富經驗,藥食同用是最常見的一種方法。在獨龍族的采集歷史中,藥食同用的植物達數百種。在貢山縣集市和獨龍江鄉鎮集市均可見很多藥食兩用的植物交易,其中,漆油是當地最具特色的食用油,常以圓餅狀或塊狀固態“漆油”出售,漆油炒雞肉加白酒是當地著名美食,稱為“下拉”,食用后可補充和恢復體力。“漆油”是貢山縣一帶,各民族家中常備的食用油,烹制菜肴時加入,尤其是產婦分娩后多用漆油燉雞后食用,以滋補身體、活血補血、化瘀止血[4]。

經市場調查及文獻資料整理,獨龍江地區獨龍族藥食同用植物資源豐富,主要藥食同用植物見表1。

表1 獨龍族主要藥食同用植物資源

2.2.2 獨龍江地區藥用植物資源情況 獨龍族利用植物資源和中草藥的歷史久遠,相關資料記載,獨龍族采集100多種藥用植物,包括大宗和貴重的藥材用于與外界交換,換取鹽、茶、鐵鍋、鐵三腳之類的生活用品和祭祀的牛等。其中,蟲草、天麻、黃連、貝母是經濟價值較高的藥用植物,也是最早與外界交換的藥材;天麻、黃連、貝母可交換食鹽、鐵器和黃牛,而采集天麻、黃連、貝母也是獨龍族重要的生產活動之一[5]。董棕是當地最具特色的藥用植物和經濟植物,并被1974年版《云南省藥品標準》[6]收載。董棕常以食療的方式治療消化不良,如將董棕髓心的粉末沉淀后加入少量紅糖,煮成糊狀,用于治療紅白痢疾,效果較好。榿木是獨龍族種植最多的樹種,也是唯一的造林樹種,其樹皮具有消炎止血的功效,獨龍族常用它治療痢疾、腹瀉、水腫、肺炎、漆瘡等病癥[1]。

獨龍江地區高山深谷,海拔高低不一,溫差比較大,動植物分布較廣,且種類繁多。李恒教授[7]在獨龍江地區發現的特有植物達200種,共采制21 000份標本,包括蕨類和種子植物199科2 278種,其中,蕨類植物41科275種,種子植物158科682屬2 003種,藥用植物有700多種,田野調查有近百種。《怒江流域民族醫藥》[1]收載96種獨龍族植物藥和30種動物藥,對每味藥物的民族藥名、來源、形態特征、別名、生境、采集加工、行為功能、區域用藥特色、主治用法等方面進行了論述。近年來,獨龍江地區大規模種植草果、董棕、重樓、花椒等植物,且已形成產業鏈促進地方經濟發展[3]。

2.2.3 獨龍族醫藥現狀 多個民族的民間草醫主要治療常見病多發病,如骨折、跌打損傷、風濕疾病、腹痛、腸炎、婦科不孕和炎癥、結石、肝炎、高血壓、糖尿病等[8]。

通過田野調查法,實地拜訪和訪談了獨龍江地區多名民間醫生,如貢山縣丙中洛鄉雙拉村當地著名的怒族仙女節民族文化傳承人、鄉村醫生李漢良,獨龍江鄉獻九當村衛生所醫生、當地獨龍族鄉村醫生李學華,貢山縣茨開鎮牛郞當村民間醫生李世才,貢山縣捧當鄉馬西當村民間鄉村醫生漢衛忠。

通過訪談當地多名民族醫生,對獨龍族民族醫藥及診治療效進行交流得知,獨龍江地區的獨龍族醫生除運用當地的草藥治療骨折、跌打損傷、風濕疾病、腹痛、感冒、肝炎等疾病外,還普遍使用了中西醫結合的方法及藥物與醫療器械。同時,獨龍族醫藥的相關文獻甚少,很多獨龍族醫藥的精髓并未記載,多數通過口授、手傳保留及巫師治病經驗的方式世代相傳,未形成系統理論,這為系統挖掘、整理、研究等工作造成了很大困難。

3 獨龍族醫藥保護傳承與發展對策

3.1 提高思想認識,營造傳承和發揚民族醫藥文化的社會環境

獨龍族的醫藥文化核心就是生命健康力問題,生命健康力是醫藥文化發展的內在動力。獨龍族的生命健康力在于飲食習慣、服飾特征、出行方式、住宅樣式、婚育喪葬等方面均有其個性特征,可直觀說明其與自然和諧共處的能力。民俗禁忌的傳承本身就反映獨龍族對生命健康利弊的一種選擇,可長久保存并流傳的多為有利于生命健康的行為。

民俗民風是獲取獨龍族醫藥信息的重要途徑之一,亦是獨龍族的一種生活方式,從中可挖掘獨龍族生命觀念、健康觀念、疾病觀念,總結獨龍族對生、老、病、死的信仰及其習俗行為,獲取獨龍族防病治病的經驗。

3.2 堅持醫藥結合、醫藥并進,保持醫藥文化傳承的有效性和完整性

獨龍江地區缺少民間醫生,原來少數掌握用藥經驗的“南木薩”先后去世。獨龍族沒有醫藥理論,大多是單方用藥經驗和食療經驗,獨龍族醫藥文化在其歷史發展進程中,沒有形成自身的體系,醫藥分離現象明顯。獨龍族醫藥研究須醫藥結合,在醫藥之間尋找結合點和相互支撐點;擴寬視野,以民族民俗、飲食文化、宗教文化、經濟和社會角度綜合看待獨龍族關于健康和疾病的認識,關于生存與生命的態度。只有醫藥結合、文化結合,才不會割斷獨龍族民族醫藥文化的整體性和完整性,才能在獨龍族民族文化中沉淀出醫藥文化。

3.3 提升獨龍族醫藥研究的層次和水平

系統的獨龍族醫藥研究起步較晚,目前僅有醫藥文化的相關研究,須從多方面整體提升獨龍族醫藥研究的層次和水平,如制定《獨龍族醫藥保護和開發條例》;設立獨龍族醫藥保護與開發基金,鼓勵當地群眾發展民族醫藥產業;全面做好民族藥物資源普查與保護工作,篩選常用和有效的藥物;加強野生藥材資源的人工馴化和繁殖工作,推廣人工種植和養殖技術;構建獨龍族醫藥相關信息數據庫和知識產權保護體系,保護獨龍族醫藥核心競爭力;構筑藥企、藥農利益聯盟,推動獨龍族醫藥產業化發展。

4 結語

對獨龍族醫藥搶救性的發掘、整理是其民族醫藥保護和傳承的基礎。獨龍族醫藥的相關文獻甚少,加之以口承傳授方式進行傳承,很多獨龍族醫藥的精髓未得到及時記錄和保存。其民俗民風是研究獨龍族醫藥信息的重要途徑之一,深入探討民俗民風對其醫學思想的影響,找出內在聯系和規律是獨龍族醫藥研究的關鍵環節。藥食同用是獨龍族預防和治療疾病的特色之一,可對如“漆油”、“下拉”、董棕粉、竹葉菜等當地具有代表性的藥膳進一步開發應用,并做好獨龍族藥用植物資源保護,擴大道地藥材種植規模。深入研究獨龍族民間醫學診療技術,將效果明顯、療效確切、特色性強的診療技術應用于臨床,實現獨龍族醫藥的傳承發展。還應對獨龍族醫藥進行科學有效地收集、整理,科學論證其民族用藥經驗的有效性,為獨龍族醫藥的深入開發應用提供理論基礎。