智能超表面性能仿真與測試

顧 琪,蘇 鑫,吳 丹,王菡凝,崔景源,李 亞,袁弋非,王啟星

(1.中國移動通信有限公司研究院,北京100053;2.北京郵電大學 信息與通信工程學院,北京100876)

0 引言

超材料是一類具有人工設計的結構并呈現天然材料所不具備的超常物理性質的材料。早期三維結構的超材料存在結構復雜、高介質損耗、制備困難等問題,故一種超薄的二維形式的超材料應運而生——超表面。超表面是一種人造的反射表面,由單元在平面上緊密排布而成,通過改變電磁結構或單元排布方式來調控電磁波。在超表面結構中引入可調元器件即構成智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)。RIS設備由大規模器件陣列和陣列控制模塊構成[1]。大規模器件陣列的各個器件單元的無線響應信號相互疊加,在宏觀尺度上形成特定的波束傳播特性。控制模塊是RIS設備的“大腦”,根據通信系統的需要改變超表面的電磁特性,調控反射電磁波的電磁參數,例如相位、頻率、振幅等[2]。

在傳統的無線通信環境中,無線信號在傳輸過程中會遇到障礙,經過反射、折射和透射等,會出現原始無線信號的多徑分量,以不同的幅度、相位及延遲到達接收端。由于這些多徑分量與原始無線信號在接收端正向疊加或反向抵消,使得接收信號產生多徑衰落,嚴重損害無線通信系統的性能。而RIS作為中繼,利用大規模低成本、低功耗的電磁單元,智能控制無線信號的反射特性,將不可控的傳播環境變成智能可重構空間,對信息傳輸和處理起到了積極的作用,引發了業界對智能超表面中繼的研究熱潮。文獻[3]全面對比了RIS與傳統的全雙工、半雙工中繼技術,證明RIS具有低功耗、高能效、易部署、低成本、低熱噪聲等優勢。文獻[4]詳細調研了RIS中繼技術,并給出了目前面臨的挑戰和未來的研究重點,例如信道建模、信道估計、聯合波束賦形設計、多用戶傳輸、多小區干擾管理等。然而,目前大部分研究都從理論上論證了RIS技術優勢,缺乏在RIS帶來的新型網絡拓撲下,對網絡性能的系統級仿真和外場測試的研究。本文從RIS引入的新型信道模型的數值仿真驗證出發,對不同場景和參數配置下的網絡性能進行了系統級仿真和外場測試,并給出了RIS部署相關的結論和策略。

1 數值仿真

本文數值仿真信道建模采用了文獻[5]提出的RIS中繼系統接收功率基本通用模型,接收端的接收功率可以表示為:

(1)

(2)

(3)

該反射相位可由式(1)得到。

1.1 RIS的部署位置對用戶性能的影響

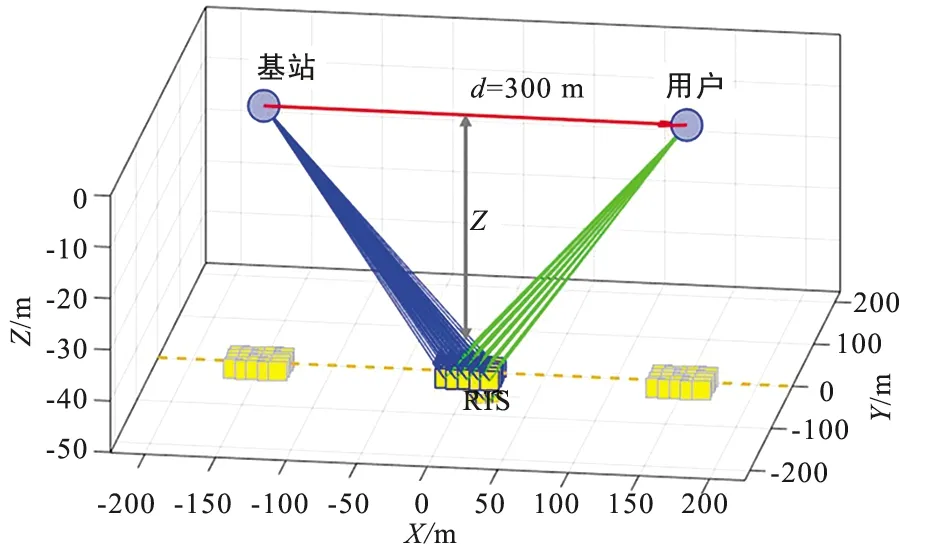

本節將研究單用戶性能仿真。給定基站和用戶位置,移動RIS面板位置,如圖1所示。參數設置如下:載頻fc=3 GHz,帶寬100 MHz,天線增益Gt=2 dB、Gr=2 dB,RIS的單元數為400,RIS距離基站與用戶連線的距離為Z。

圖1 單用戶系統模型示意圖Fig.1 Illustration of the single-user system model

1.1.1 單用戶場景

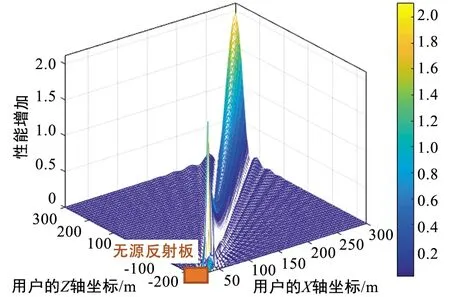

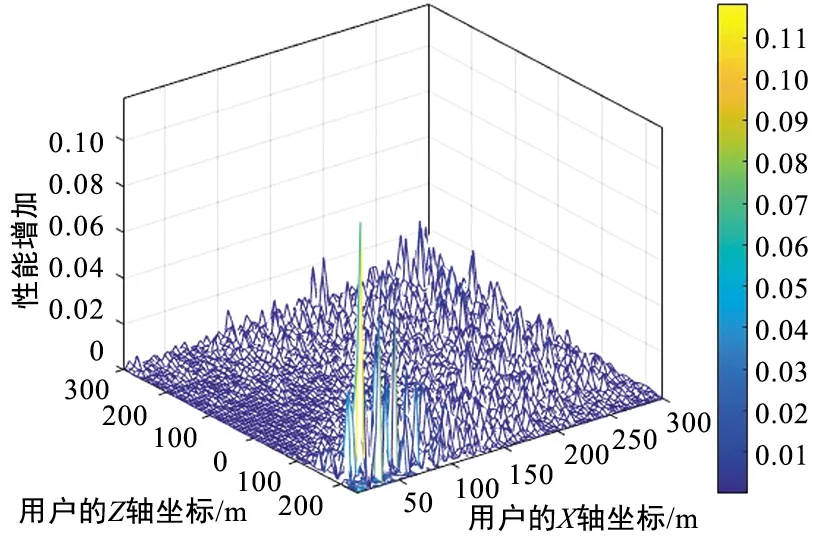

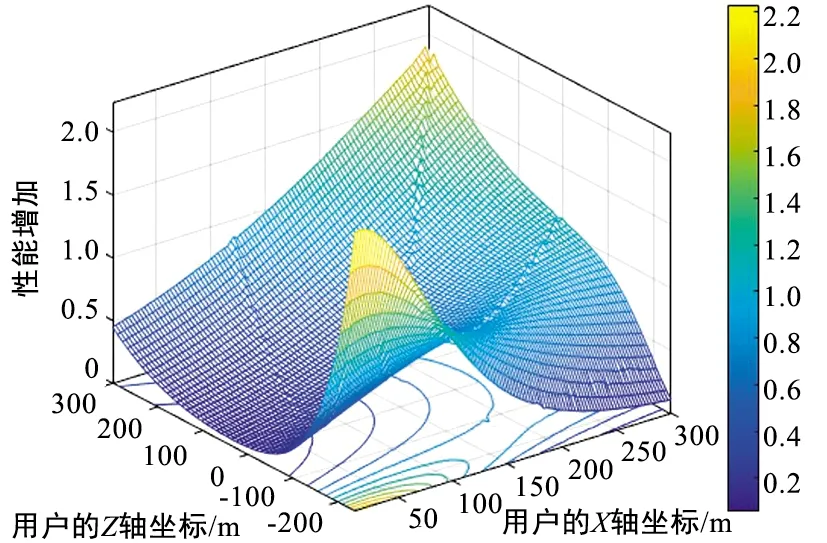

圖2給出了反射板位置與性能增益之間的關系。

(a) RIS物理角度固定

(b) RIS最優物理角度

(c) 無源反射板

圖2(a)為RIS板平行于基站與用戶連線時的性能增益,在靠近基站的位置(-150 m)或者用戶的位置(150 m)部署RIS,能夠獲得最大增益為80%;圖2(b)中可以看到調整RIS的物理角度,能夠大幅提高用戶速率,最大增益可以達到400%,最優的物理角度取值是使得入射角與反射角相等。圖2(c)表明無源反射板在基站和用戶附近最大有150%的性能增益。由上述仿真結果可知,RIS部署在用戶或基站附近,能獲得更高的增益。

1.1.2 RIS對不同覆蓋情況用戶的性能影響

本仿真中用不同的信噪比(SNR)來表征用戶所處位置的覆蓋情況,即SNR越小,對用戶的覆蓋越弱。如圖3所示。

(c) SNR=0 dB

對信號較好的用戶(SNR=10 dB),RIS可以提供最大2.5倍的速率增益,是無源反射板的2.5倍;對信號一般的用戶(SNR=6 dB),RIS可以提供最大4倍的速率增益,是無源反射板的2.6倍;對信號不好的用戶(SNR=0 dB),RIS可以提供最大10倍的速率增益,是無源反射板的2.7倍。由上述仿真結果可見,RIS對于覆蓋不佳用戶的性能提升更為顯著。

1.2 RIS對不同位置上的用戶性能的影響

本節將研究不同位置上用戶性能,如圖4所示。

圖4 不同位置用戶系統模型示意圖Fig.4 Illustration of system model for users in different locations

給定基站和RIS的位置分別為(-150,0,0)和(0,0,0),觀察小區不同位置上用戶的性能增益。參數設置如下:發射功率Pt=43 dBm, RIS板平行于基站與用戶連線,RIS距離基站與用戶連線的距離為Z=-300 m,RIS單元數500,載頻fc=3 GHz,帶寬1 MHz,陣子寬度dx=λ/2,dy=λ/2,噪聲方差 -114 dB,天線增益Gt=2 dB、Gr=2 dB。

1.2.1 不同相位設置

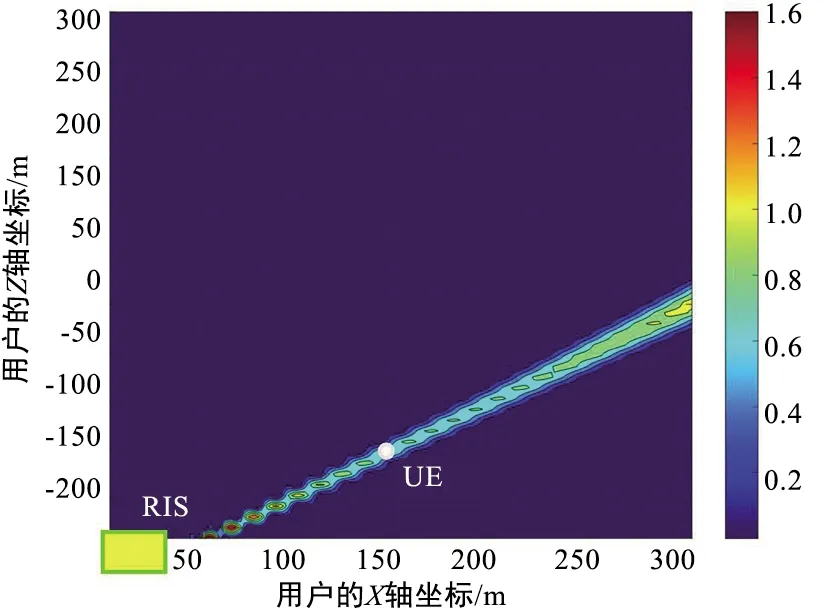

RIS針對每個位置的用戶使用最優相位,所獲得的性能增益如圖5(a)所示,圖5(b)顯示固定相位的無源反射板的性能增益。可以看出無源反射板對小范圍內的用戶提升性能,而RIS可以為更大范圍的用戶提供性能增益。

當RIS可以針對不同位置的用戶進行定向波束賦型,性能增益如圖6所示。可以看出,對同一方向上的用戶都有增益,而對該方向周圍用戶干擾控制在較低的水平。因此可以得出結論:RIS可以提升信號強度但不造成額外干擾,可用于邊緣用戶的速率提升。

此外,圖7給出了RIS為兩種隨機相位時的性能,即不同位置用戶使用同一個隨機相位和不同隨機相位。可以得出結論:當RIS的相位為隨機相位時,性能增益不大。

(b) 無源反射板

(a) RIS對坐標為(150,0,0)的UE進行定向波束賦形的性能增益

(b) RIS對坐標為(150,0,-150)的UE進行定向波束賦形的性能增益

(a) 同一隨機相位

(b) 不同隨機相位

1.2.2 量化相位比特數

在理論分析中,主要考慮RIS反射單元的相位連續調節。但是由于硬件限制,連續相位難以實現。通過離散相位可以大大簡化RIS的硬件和控制模塊的設計。文獻[7]表明1 bit、2 bit和3 bit離散相位與連續相位相比分別有3.9 dB、0.9 dB、0.2 dB的功率損耗。文獻[8]中表明,與最優相位相比,采用2 bit量化相位的遍歷頻譜效率下降低于1 bit/s/Hz;采用3 bit量化相位的遍歷頻譜效率接近于最優相位的性能。圖8分別為1 bit、2 bit、3 bit、4 bit時,各位置上用戶的性能增益,可以看出,3 bit時所獲性能增益已趨近于圖5(a)所示的最優相位的性能增益。因此,在RIS的實際應用中,使用2 bit和3 bit的量化相位可以滿足基本需求。

(a) 1 bit

(b) 2 bit

(c) 3 bit

(d) 4 bit

2 系統級仿真

通過上文的數值仿真,初步驗證了RIS的覆蓋增強能力。為了檢驗RIS大規模部署的效果,有必要進一步探討RIS的部署策略,如在蜂窩系統中部署RIS的數量、位置、規模和功能,以便滿足真實場景的性能要求。因此,本節進行了初步的系統級仿真。

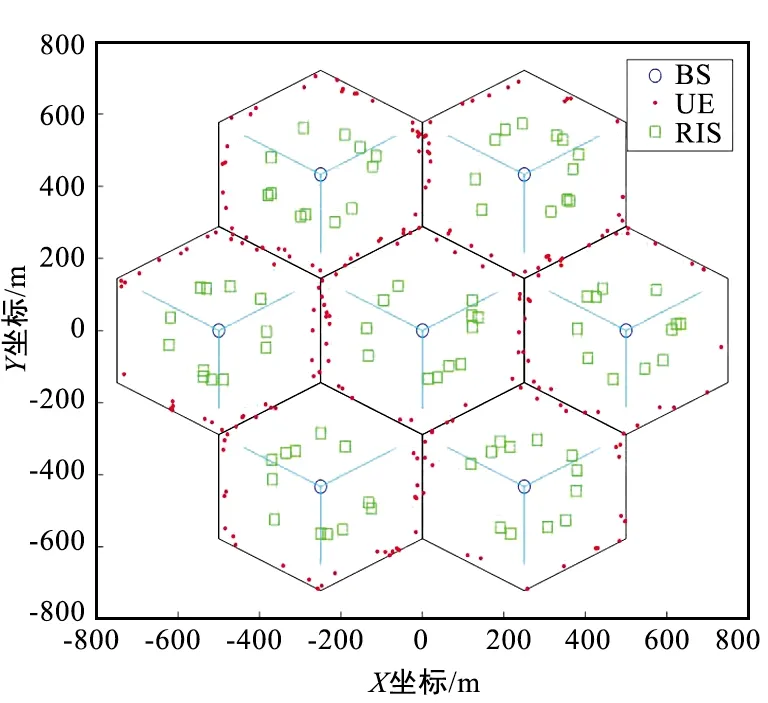

系統級仿真場景示意如圖9所示,由7小區21扇區組成,基站(BS)間距為500 m,RIS的天線模型參考3GPP TR 38.901[6]。信道模型為38.901 Uma信道模型,為簡單起見,只考慮大尺度的模型。用戶(UE)撒點在小區邊緣,BS-RIS鏈路和RIS-UE鏈路都是LOS徑。在2.6 GHz的頻率下,基站、用戶和RIS的高度分別為25 m、1.5 m和20 m。考慮了兩種RIS單元數,即288與512,假設RIS單元水平間距為半波長,垂直間距為0.8倍波長。一個扇區有4個RIS或8個RIS,并分別考慮了RIS部署在小區中間和小區邊緣兩種部署方式。

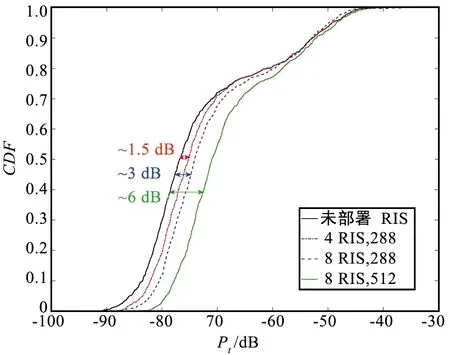

圖10給出了將RIS部署在小區中間的性能。圖10(a)為接收信號功率Pt的累積分布函數(CDF)。與沒有RIS的情況相比,4個288陣子的RIS、8個288陣子的RIS和8個512陣子RIS的接收信號功率增益分別約為1.5 dB、3 dB和6 dB。圖10(b)顯示了信號干擾噪聲比(SINR)的CDF,與沒有RIS的情況相比,4個288陣子的RIS、8個288陣子的RIS和8個512陣子RIS的SINR增益分別約為0.7 dB、1.5 dB和3 dB。仿真結果表明了在小區中部署RIS帶來的性能增益。隨著RIS的天線規模和RIS板數目的增加,系統性能也隨之提高。

圖11給出了RIS部署在小區中間和小區邊緣兩種部署方式的性能。仿真結果表明,將RIS部署在小區邊緣,即靠近邊緣用戶時,能提高系統性能。該結果與1.2.1小節中的圖6可以相互印證,RIS對反射波束的匯聚作用,可以有效增強信號和抑制干擾,提升小區邊緣用戶性能。

(a) RIS部署小區中間

(b) RIS部署在小區邊緣

(a) 接收信號功率CDF

(b) SINR CDF

3 外場實地測試

2021年6月中國移動聯合東南大學崔鐵軍院士團隊、杭州錢塘信息有限公司,率先在中國移動南京現網完成電磁單元器件可調、波束方向可靈活控制的智能超表面技術驗證[9]。南京現網的測試環境工作頻段為2.6 GHz,代表了一個密集的城市環境,包括室外和室內。

RIS面板的尺寸為160 cm× 80 cm,包含32×16=512個陣子。RIS波束的方位角和垂直方向都可以調整,相位分辨率為1 bit。RIS的波束是根據基站波束和目標用戶的地理位置以及傳播環境手動調整。圖12分別顯示了沒有RIS和部署RIS后測量的參考信號接收功率(RSRP)、SINR和下行鏈路(Throughput DL)吞吐量。RSRP、SINR和DL吞吐量的CDF曲線也在有無RIS之間進行了比較。從測試可以看出,對于覆蓋良好的用戶,部署RIS并未帶來較為顯著的增益。而對于覆蓋不佳的用戶,RIS可以帶來顯著的增益。這也驗證了1.1小節數值仿真中的結論:RIS對于覆蓋不佳的用戶,可以更好地提升其性能增益。

(a) 有無RIS情況下的性能比較

(b) 有無RIS情況下的CDF曲線比較

4 結束語

RIS作為6G的潛在關鍵技術之一,將不可控的傳播環境轉變為一個智能可重構空間,具有高集成度、低成本和低功耗的優勢。本文從新型信道模型的數值仿真驗證出發,對不同場景和參數配置下網絡性能進行了系統級仿真和外場測試,結果表明:

① RIS部署在用戶或基站附近,性能增益更高;② RIS進行波束賦型提升信號強度并抑制干擾,可以提升小區邊緣用戶的性能;③ RIS對于覆蓋不佳的用戶,可以獲得更顯著的性能增益。基于研究結果,在未來的實際部署中可以選擇靠近小區邊緣用戶側;反射相位可以采用較少的比特數進行量化,從而獲得性能和開銷的良好折中。