采收方式對雙孢菇采后品質與揮發性風味物質的影響

邵洋洋,郜海燕,劉瑞玲,房祥軍,陳杭君

(浙江省農業科學院食品科學研究所,農業農村部果品采后處理重點實驗室,浙江省果蔬保鮮與加工技術研究重點實驗室,中國輕工業果蔬保鮮與加工重點實驗室,浙江 杭州 310021)

雙孢菇(Agaricus bisporus)又稱口蘑、白蘑菇,其栽培歷史悠久[1],是全球生產和消費量最多的食用菌[2],也是我國栽培產量最大的食用菌之一[3]。雙孢菇質地嫩滑、營養豐富[4],具有很高的營養和藥用價值,其活性物質有一定的醫療和保健作用[5]。

雙孢菇水分含量高,采后呼吸代謝旺盛,菌蓋無明顯的保護結構,易受到機械傷害和微生物污染,導致其采后極易褐變腐敗[6],貨架期較短[7-8],從而商品價值降低。目前,雙孢菇的保鮮技術主要集中在物理、化學等方面。如王相友等[9]研究發現高氧氣調能夠延長雙孢菇貨架期,維持其貯藏品質,Pan Jiefeng等[10]制備了交聯聚乙烯醇/肉桂精油/環糊精納米纖維薄膜,延緩了蘑菇在貯藏過程中的腐爛。而雙孢菇在采收時采用切根處理,會對雙孢菇造成嚴重的機械損傷,加快其貯放過程中營養物質的轉化和消耗。有研究表明果蔬受到機械損傷后,真菌、細菌等會迅速侵蝕果肉,加速果實衰老、腐爛的速度[11]。李沛等[12]研究靜壓損傷對蘋果呼吸強度、貯藏品質以及香氣成分的影響。結果表明,隨著貯藏時間的延長,靜壓損傷導致蘋果果實呼吸強度上升果實品質迅速下降,降低了貯藏后期果實的風味,驗證了上述結論。然而,切根處理受到的機械損傷是否會影響其貯藏品質,不同采收方式對雙孢菇采后品質及風味物質的影響均鮮見報道。故本實驗主要研究采收時切根與不切根對雙孢菇貯藏過程品質及風味變化的影響,以期為雙孢菇及其相關該產業高品質發展提供理論依據和技術指導。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

‘W192’雙孢菇 浙江嘉善寧遠農業有限責任公司。選取個體大小均一,平均質量為25 g,無機械損傷,表面潔白,無畸形和病蟲害的菌菇進行實驗。

三氯乙酸、鹽酸羥胺、抗壞血酸、氫氧化鈉、福林-酚、苯酚、磷酸、鄰菲羅啉、無水乙醇、沒食子酸(分析純)上海凌峰化學試劑有限公司;C3~C20正構烷烴混合標準品、鄰二氯苯(色譜純) 上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

1.2 儀器與設備

CR-400手持色差儀 日本SANYO公司;UV-9000型紫外-可見分光光度計 上海元析儀器有限公司;TA.XT plus質構儀 英國Stable Micro Systems公司;Stratos 64R高速低溫冷凍離心機 美國貝克曼庫爾特有限公司;TSQ9000氣相色譜-質譜聯用儀 美國賽默飛世爾科技公司;DDS-307A電導率儀 上海儀電科學儀器股份有限公司;e2695高效液相色譜儀 美國Waters公司;50/30 μm DVB/CAR/PDMS手動固相微萃取頭美國Supelco公司。

1.3 方法

1.3.1 樣品處理

將雙孢菇分為兩組,每組10 kg,一組為切根組,即在采摘時直接將菇柄切除,菇柄預留3~4 cm;另一組為不切根組,即在采摘時直接從菇床上帶根采摘。采后立即運回實驗室,4 ℃冷庫預冷4 h后再進行后續實驗。將兩組樣品分別裝入聚乙烯袋(340 mm×240 mm)中挽口包裝,每袋裝入1.0 kg雙孢菇。放入4 ℃冷庫貯藏,每3 d取樣一次,取至15 d。每次取樣測定色澤、硬度、質量損失率等指標后,迅速用液氮速凍樣品,置于-80 ℃下保存用于后續指標的測定。取樣第0天和第15天觀察雙孢菇正面、背面和剖面并用尼康D90相機拍照。

1.3.2 色澤和褐變指數的測定

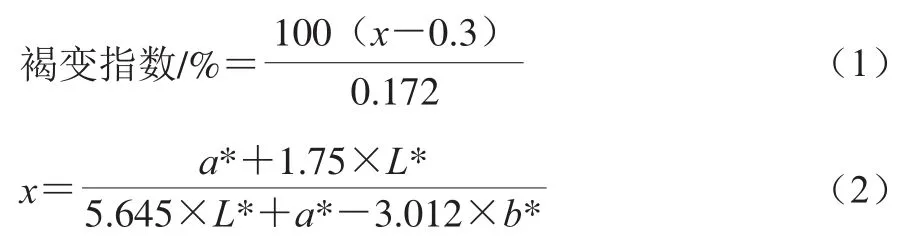

用手持色差計測定。每組處理每次分別隨機選取8 個雙孢菇,測定其菌蓋頂部及兩側的3 個點,記錄L*、a*、b*值。共測定24 次,分別計算平均值。褐變指數參考文獻[13],按式(1)、(2)計算。

1.3.3 質量損失率的測定

每組隨機取50 個雙孢菇,測定初始質量m1/g和取樣時的質量m2/g,按式(3)計算質量損失率。

1.3.4 硬度測定

采用質構儀對菌蓋的表面進行測定,選擇P/2型探頭,參數為測試前速率5 mm/s,測試中速率2 mm/s,測試后速率5 mm/s,接觸面積10%,接觸力10 g。每個處理選取6 個雙孢菇,每個菇測定3 個點。

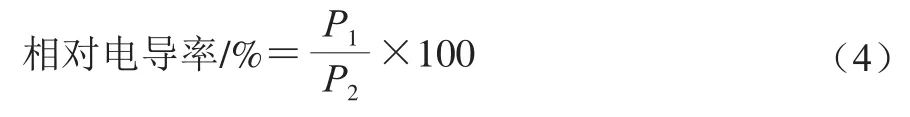

1.3.5 相對電導率測定

參考文獻[14]測定相對電導率,具體操作為用刀片切取2 mm雙孢菇薄片,取2 g雙孢菇薄片浸泡在25 mL的去離子水中,30 ℃水浴30 min后用電導率儀測定電導率P1/(μS/cm)。將溶液煮沸5 min,冷卻至25 ℃左右后測定電導率P2/(μS/cm)。按式(4)計算相對電導率。

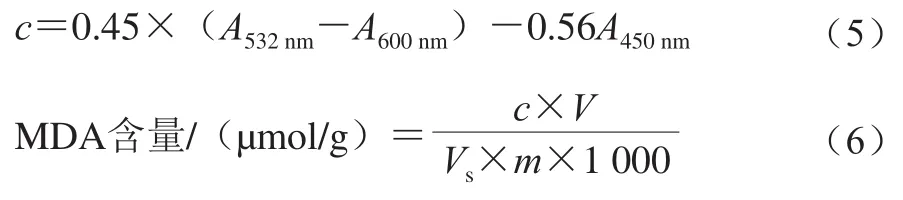

1.3.6 丙二醛含量測定

丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量測定參考楊晉恒等[15]方法并稍作修改。新鮮樣品加入液氮后研磨成粉末狀,取0.2 g雙孢菇粉末加入1.5 mL 100 g/L的三氯乙酸溶液,混勻。4 ℃下10 000 r/min離心20 min后得上清液。于1 mL上清液中加入1 mL 0.67%(質量分數)的硫代巴比妥酸溶液,混合后煮沸20 min,分別測定混合體系在450、532、600 nm波長處的吸光度A532nm、A600nm、A450nm,按式(5)計算上清液MDA濃度,然后代入式(6)計算樣品MDA含量。

式中:c為反應混合液中MDA濃度/(μmol/L);V為樣品提取液總體積/mL;Vs為測定時所取樣品提取液體積/mL;m為樣品質量/g。

1.3.7 可溶性蛋白含量測定

參照文獻[16]采用考馬斯亮藍G-250法測定可溶性蛋白含量。

1.3.8 可溶性糖含量測定

參照文獻[17]采用苯酚-硫酸法測定可溶性糖含量。

1.3.9 總酚含量測定

參照文獻[18]采用福林-酚比色法測定總酚含量。

1.3.10 抗壞血酸含量測定

參考文獻[19]測定抗壞血酸含量。

1.3.11 相關酶活力測定

1.3.11.1 多酚氧化酶活力

參考文獻[20]測定多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)活力并稍作修改。準確稱取雙孢菇樣品0.2 g,加入8 mL 0.05 mol/L、pH 6.5的磷酸鹽緩沖液。4 ℃條件下10 000 r/min離心20 min后取上清液,低溫保存。取10 mL離心管加入200 μL 50 mmol/L pH 5.5的乙酸-乙酸鈉緩沖液、50 μL 50 mmol/L鄰苯二酚溶液和50 μL酶液,30 ℃下反應10 min后測定420 nm波長處的吸光度A420nm,每隔15 s記錄一次A420nm,測定3 min。以每分鐘A420nm變化0.01作為1 個酶活力單位(U),單位為U/g。

1.3.11.2 過氧化物酶活力

過氧化物酶(peroxidase,POD)活力的測定參考文獻[21]。測定580 nm波長處吸光度A580nm,以其變化量表示POD活力,每秒內A580nm變化0.001為1 個酶活力單位(U),單位為U/g。

1.3.12 揮發性風味物質測定

1.3.12.1 頂空固相微萃取方法

參考Tao Feng等[22]的方法,并稍作修改。準確稱取1 g雙孢菇樣品,液氮研磨后加入10 mL頂空瓶中,加入1 μL 0.025 mL/L的鄰二氯苯溶液作為內標物,將頂空瓶置于60 ℃水浴鍋中平衡萃取30 min后,插入老化好的萃取頭,吸附30 min后,快速收回萃取纖維,將萃取頭插入氣相色譜進樣口,于250 ℃下解吸10 min。

1.3.12.2 氣相色譜-質譜分析

色譜柱:DB-5 MS石英毛細管柱(30 m×0.25 mm,1.4 μm);升溫程序:50 ℃保持0 min,4 ℃/min升至110 ℃,保持2 min;1 ℃/min升至115℃,保持1 min;4 ℃/min升至150 ℃,保持1 min;10 ℃/min升至250 ℃,保持1 min;載氣為He(純度99.999%),不分流進樣。進樣口溫度250 ℃;傳輸線溫度250 ℃;離子源溫度250 ℃;電離方式電子電離,電子轟擊能量為70 eV,掃描范圍m/z29~400。參照文獻[23]進行定性和定量分析。

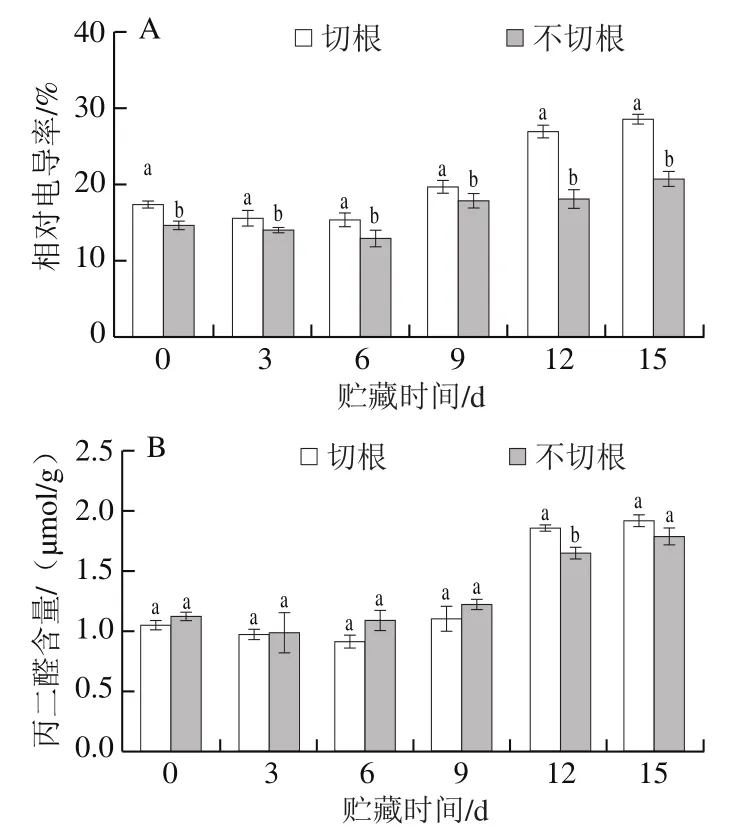

1.3.12.3 確定關鍵風味化合物

采用相對氣味活度值 (relative odor activity value,ROAV)法[24]評價雙孢菇各揮發性成分的貢獻度,ROAV≥1.00的組分為關鍵風味化合物,0.10≤ROAV<1.00的組分對雙孢菇的總體風味具有重要的修飾作用。按式(7)計算各揮發性組分的ROAV。

式中:Ci為各揮發性組分的相對含量/%;Ti為各揮發性組分的氣味閾值/(μg/kg);Cstan和Tstan分別為對樣品整體風味貢獻度最大組分的相對含量與氣味閾值。

1.4 數據處理與分析

除特殊標明外,實驗設置3 個平行。采用Excel 2019軟件進行數據處理,利用SPSS 24.0軟件進行單因素方差分析,并通過Duncan多重比較進行顯著性分析,P<0.05表示差異顯著。采用Graphpad Prism 8.0軟件繪制數據圖表。

2 結果與分析

2.1 采收方式對雙孢菇外觀的影響

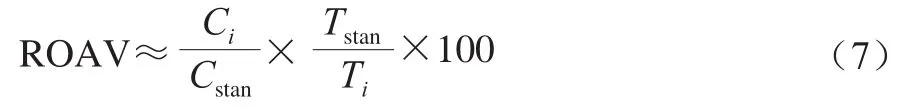

如圖1所示,隨著貯藏時間的延長,切根組雙孢菇的菌蓋、菌柄側以及菌褶處顏色加深變成深褐色,且菌帽與菇柄間距離變大,有開傘的趨勢,相對切根組,不切根組的雙孢菇的菌帽表面褐變程度較小,內部菌柄與菌褶處也出現了褐變,程度較輕,且菌帽與菌柄能夠保持緊實的狀態。說明切根處理會加速蘑菇外部褐變程度,加速蘑菇的成熟與衰老。

圖1 雙孢菇采后0 d與15 d正面(A)、背面(B)和剖面(C)圖Fig. 1 Front (A), back (B) and cross-sectional (C) views of Agaricus bisporus at 0 and 15 days after harvest

2.2 采收方式對雙孢菇采后色澤和褐變指數的影響

色澤是衡量新鮮雙孢菇品質的重要指標,褐變指數可反映其表面變質程度[25]。雙孢菇在貯藏期間極易發生褐變,嚴重影響商品品質,由圖2A可知,兩組L*值總體都呈下降趨勢,表明雙孢菇在貯藏期間均發生了褐變。貯藏0~6 d時,切根與不切根組的L*值無顯著性差異(P>0.05)。在貯藏后期,不切根組的L*值顯著高于切根組(P<0.05)。如圖2B所示,從第0天起,兩組褐變指數都呈上升趨勢,與不切根組相比,切根組褐變指數高,貯藏15 d時,切根組的褐變指數顯著高于不切根組(P<0.05),由此說明不切根處理可以減輕雙孢菇褐變程度。

圖2 雙孢菇采后L*值(A)與褐變指數(B)的變化Fig. 2 Changes in L* value (A) and browning index (B) of Agaricus bisporus after harvest

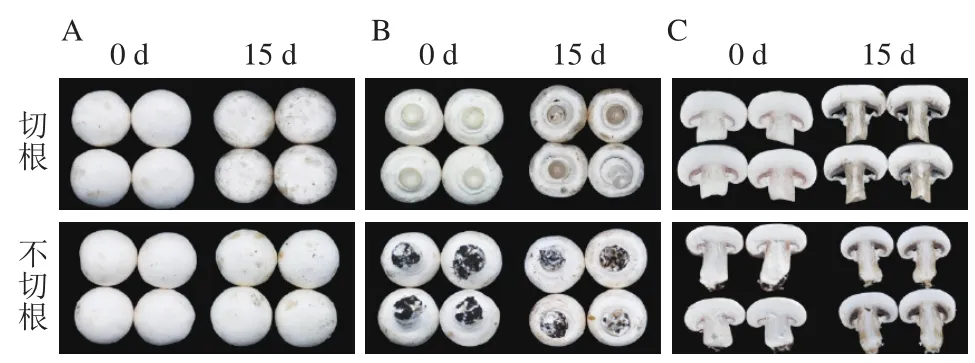

2.3 采收方式對雙孢菇質量損失率和硬度的影響

質量損失率和硬度是評價雙孢菇品質的重要指標。由圖3A可知,兩組的質量損失率一直呈上升趨勢,貯藏3 d后,切根組的質量損失率顯著高于不切根處理組(P<0.05)。在貯藏期間,兩組的雙孢菇硬度呈現先上升后下降趨勢,第9天時,切根組的雙孢菇硬度達到最高值498.63 g,是不切根組的1.14 倍。雙孢菇硬度升高可能因為子實體失水而發生木質化[26],本實驗結果表明不切根處理能夠維持雙孢菇較好的硬度。

圖3 雙孢菇采后質量損失率(A)和硬度(B)變化Fig. 3 Changes in mass loss (A) and hardness (B) of Agaricus bisporus after harvest

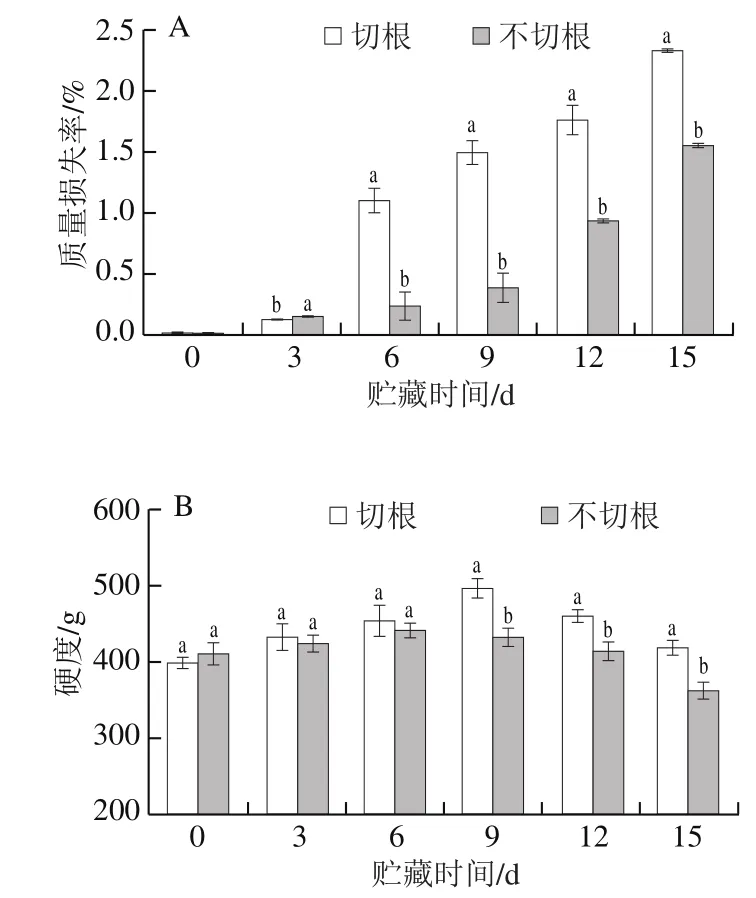

2.4 采收方式對雙孢菇相對電導率、丙二醛含量的影響

相對電導率普遍用于反映果蔬細胞膜和組織的完整性[27]。由圖4A可知,切根與不切根組在貯藏期間都呈先下降后上升的趨勢,切根組的相對電導率總體趨勢要高于不切根組,在第12天時切根組比不切根組高45.50%,貯藏末期兩組相對電導率差異顯著(P<0.05),表明不切根處理能夠抑制菇體膜透性的增加。MDA通常被看作是評價脂質過氧化程度的指標[28],圖4B顯示,兩組不同處理的MDA含量呈上升趨勢,說明在貯藏期間,兩組都發生了脂質過氧化,與第0天相比,貯藏15 d時,MDA含量分別上升了63.20%和59.23%,但兩組差異不顯著(P>0.05),說明不切根組不能抑制雙孢菇膜脂過氧化的發生。

圖4 雙孢菇采后相對電導率(A)與MDA含量(B)的變化Fig. 4 Changes in relative conductivity (A) and MDA content (B) of Agaricus bisporus after harvest

2.5 采收方式對雙孢菇采后可溶性蛋白、可溶性糖、抗壞血酸與總酚含量的影響

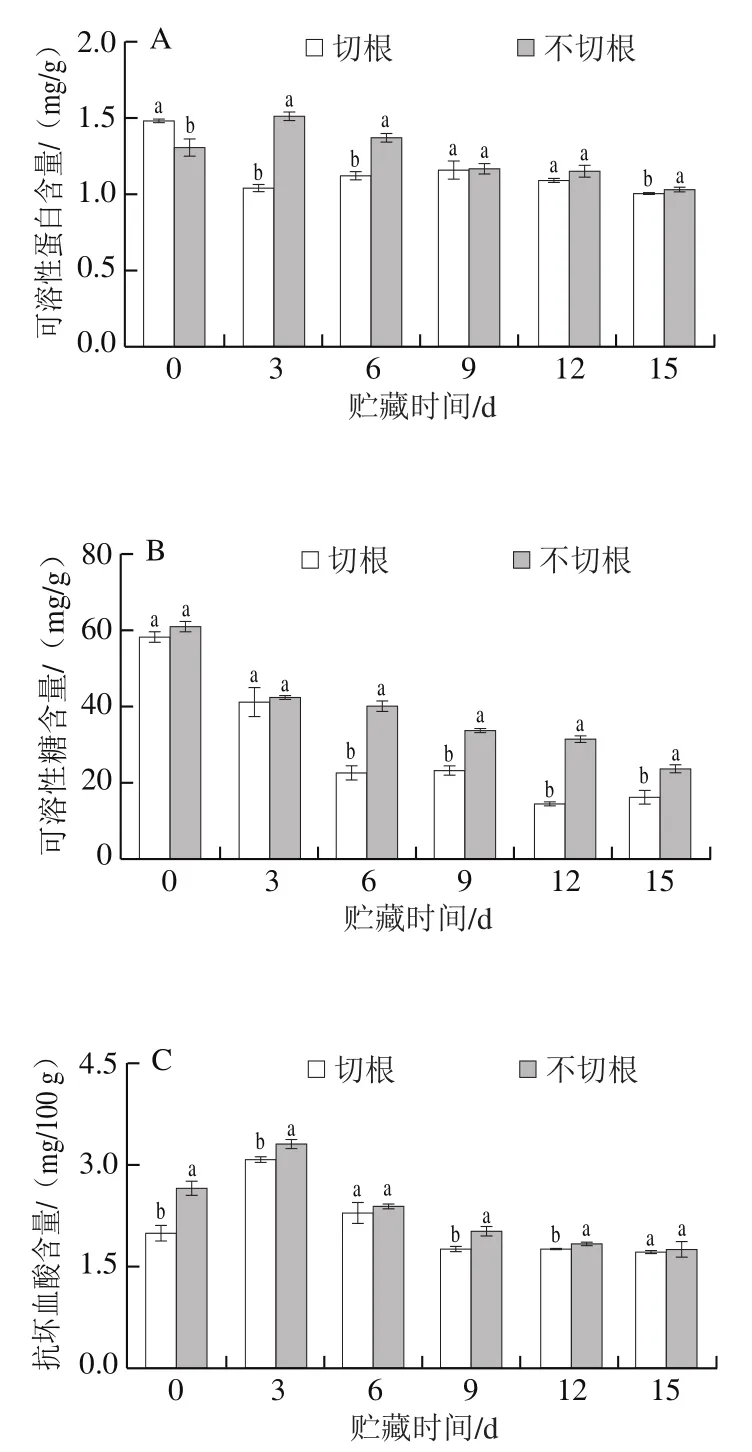

由圖5A可知,在整個貯藏期間,可溶性蛋白的含量總體呈下降趨勢,在貯藏0~6 d時,不切根組可溶性蛋白含量顯著高于切根組(P<0.05);第3天時,不切根雙孢菇可溶性蛋白含量是切根雙孢菇的1.34 倍。可溶性糖含量是評價果蔬采后品質的重要指標,貯藏期間,兩組總體呈下降趨勢,貯藏3 d后,不切根組的可溶性糖含量下降趨勢較緩于切根組;第6天時,不切根組可溶性糖含量高出切根組60.79%,表明不切根處理可以減緩雙孢菇中可溶性糖含量的下降。由圖5C可知,切根與不切根組的抗壞血酸含量呈先上升后下降的趨勢,第0天時,不切根組的抑制效果較好,不切根組抗壞血酸含量高出切根處理的33.29%。研究表明,酚類化合物是雙孢菇中提取的主要天然抗氧化成分,由圖5D可知,雙孢菇在采后貯藏期間,整體趨勢呈先上升后下降的趨勢,第3天時,兩組均達到峰值,分別為1 166.24 μg/g和1 127.82 μg/g,且無顯著性差異(P>0.05),在第6天后,切根組的含量急劇下降,不切根組的總酚含量顯著高于切根組(P<0.05),說明不切根處理有利于總酚的積累。

圖5 雙孢菇采后可溶性蛋白(A)、可溶性糖(B)、抗壞血酸(C)與總酚(D)含量的變化Fig. 5 Changes in soluble protein (A), soluble sugar (B), ascorbic acid (C)and total phenols (D) contents of Agaricus bisporus after harvest

2.6 采收方式對雙孢菇采后褐變相關酶活力的影響

研究表明,PPO活力與褐變有很強的正相關[29]。如圖6A所示,在整個貯藏過程中,兩組PPO活力均呈現上升趨勢,切根組整體的PPO活力要高于不切根組,貯藏12 d,切根組的PPO活力顯著高于不切根組(P<0.05),說明不切根處理能夠抑制雙孢菇的褐變。POD作為引起植物褐變的酶之一,也可以在聚合的最后一步催化木質素的合成[30]。由圖6B可知,兩組處理的POD活力一直是下降的,貯藏第6天時,不切根組的活力要低于切根組,不切根處理抑制了POD活力。

圖6 雙孢菇采后PPO(A)與POD(B)活力變化Fig. 6 Changes in PPO (A) and POD (B) activity of Agaricus bisporus after harvest

2.7 采收方式對雙孢菇采后揮發性風味物質變化

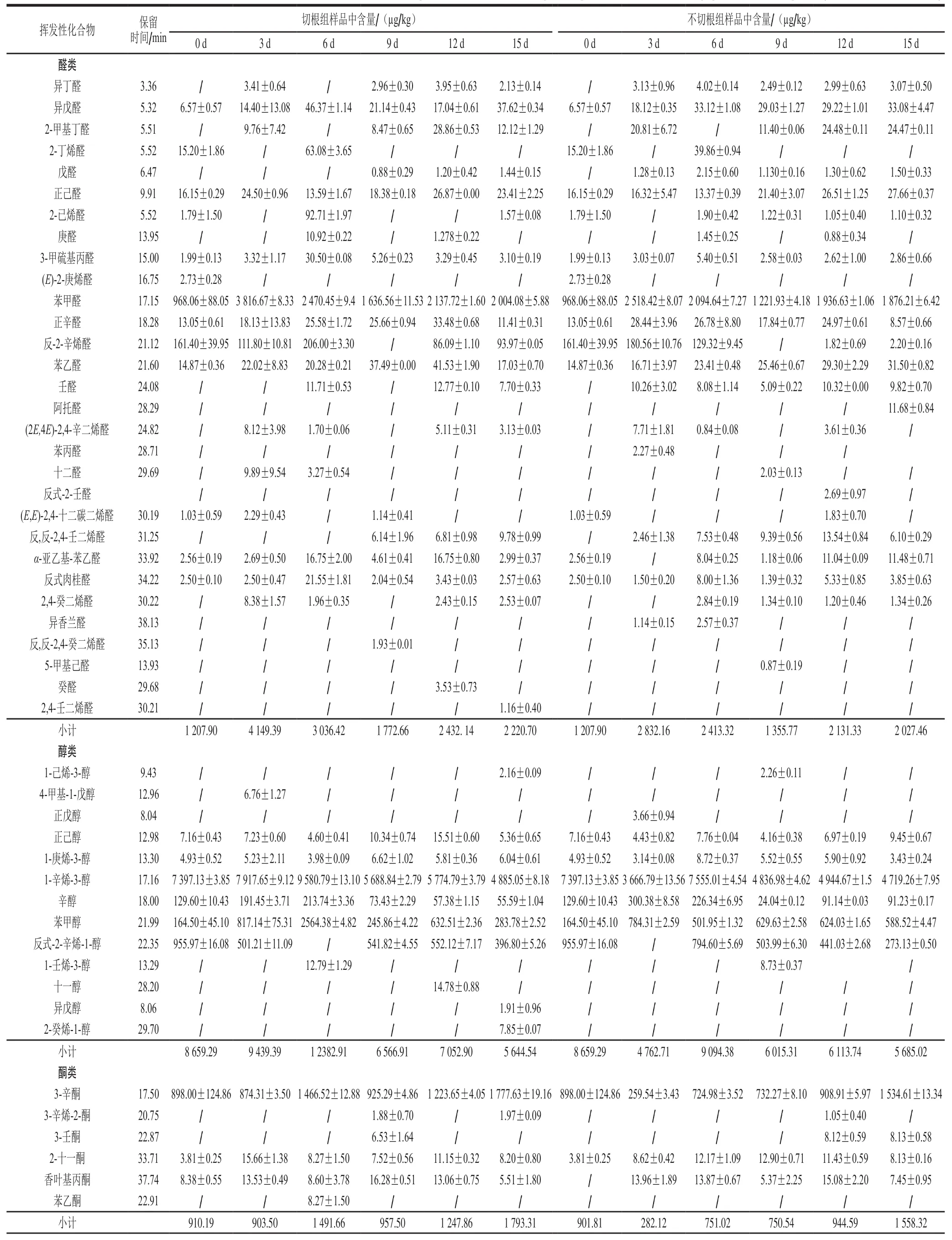

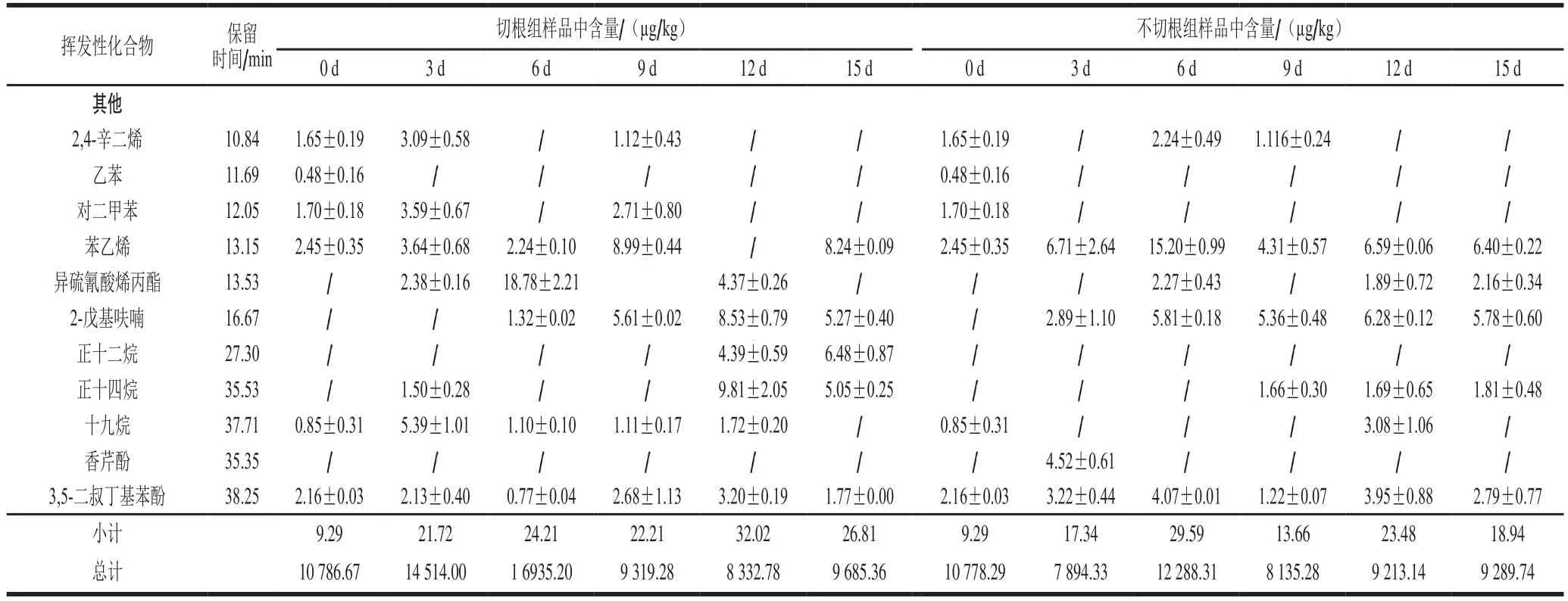

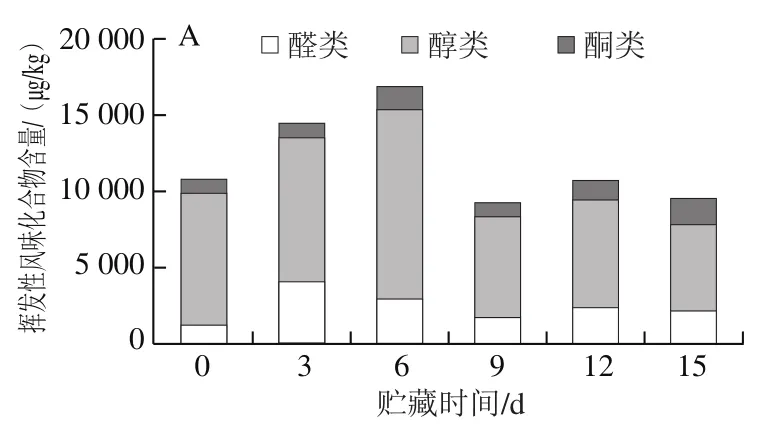

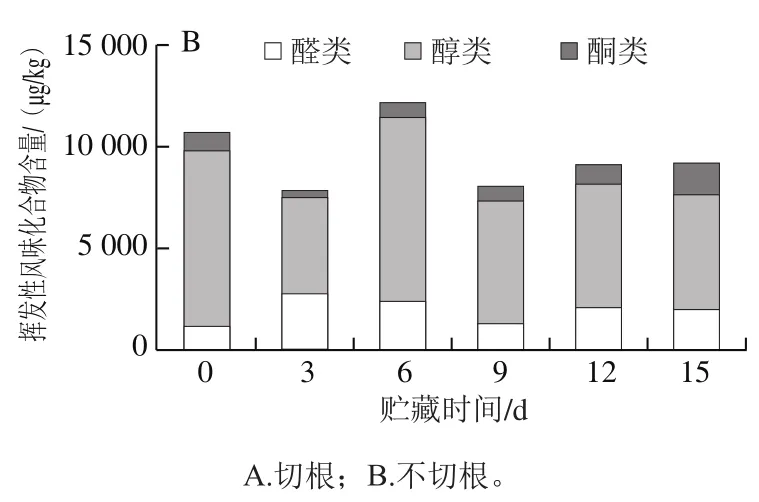

如表1所示,不同采收方式的雙孢菇揮發性風味物質在貯藏期間呈動態變化,在貯藏期間兩組處理共檢測出60 種揮發性物質,其切根組檢測出55 種,包括醛類27 種、醇類12 種、酮類6 種、其他類10 種(烯烴類2 種、烷烴類3 種、芳香類5 種);不切根組的雙孢菇在貯藏期間共檢測出50 種揮發性物質,包括醛類27 種、醇類8 種、酮類5 種、其他類10 種(烯烴類2 種、烷烴類2 種、芳香類6 種)。通過圖7可知,隨著貯藏時間延長,雙孢菇揮發性醇、醛、酮類物質總含量呈現升高后下降的趨勢,其中占總量最多的是醇類物質,其次是醛類物質。相同貯藏時間切根組的揮發性風味物質總含量普遍高于不切根組。

表1 切根與不切根組樣品中揮發性成分的氣相色譜-質譜聯用檢測結果Table 1 Contents of volatile components in samples from root-cutting and non-root-cutting root groups determined by gas chromatography-mass spectrometry

續表1

圖7 貯藏期間不同采收方式雙孢菇揮發性風味物質變化Fig. 7 Changes in volatile flavor compounds of Agaricus bisporus during storage

香氣主要取決于揮發性成分的含量及其閾值,若只是以揮發性成分含量的高低定義該物質對香氣的貢獻是不準確的[31],故采用ROAV法對兩組共有的揮發性風味成分進行分析。如表2所示,切根組雙孢菇貯藏0~3 d時,ROAV在1.00~100.00之間的物質有1-辛烯-3-醇、苯甲醇、3-辛酮,在0.10~1.00之間的物質有異戊醛、正辛醛、苯甲醛;貯藏第6~9天,ROAV在1.00~100.00之間物質有異戊醛、1-辛烯-3-醇、苯甲醇和3-辛酮,在0.10~1.00之間的物質有正辛醛;貯藏12~15 d,ROAV在1.00~100.00之間的物質有異戊醛、1-辛烯-3-醇、苯甲醇,在0.10~1.00之間的物質有正己醛、苯乙醛、正辛醛、苯甲醛、3-辛酮。不切根組在0~3 d時,ROAV在1.00~100.00之間的物質有異戊醛、正辛醛、1-辛烯-3-醇、苯甲醇、3-辛酮,在0.10~1.00之間的物質有正己醛、苯乙醛、苯甲醛;第6~9天時,ROAV在1.00~100.00之間的物質有戊醛、1-辛烯-3-醇和苯甲醇,在0.10~1.00之間的物質有正己醛、苯乙醛、正辛醛、3-辛酮;12~15 d,ROAV在1.00~100.00之間的物質有異戊醛、1-辛烯-3-醇、苯甲醇,在0.10~1.00之間的物質有正己醛、苯乙醛、正辛醛、苯甲醛、3-辛酮。兩組雙孢菇中1-辛烯-3-醇、苯甲醇和3-辛酮的ROVA均在1.00~100.00之間,因此,這3 種物質可以作為雙孢菇風味的特征性揮發性物質,同時3-辛酮、異戊醛在雙孢菇采后貯藏后期ROAV在1.00~100.00,且含量明顯增加,因此這兩種物質可以作為雙孢菇采后品質劣變過程中風味物質劣變的關鍵性揮發性物質。

3 討 論

切根處理的雙孢菇由于能保持潔凈的外觀,在銷售時更易受到消費者的青睞。然而,切根處理會對雙孢菇造成嚴重的機械損傷,易受到微生物侵染。研究發現,兩組雙孢菇在貯藏期間均發生了褐變,但褐變程度存在差異,與不切根組相比較,切根組褐變現象發展較迅速,褐變指數也較高,說明不切根處理可以減輕雙孢菇褐變程度。質量損失率和硬度是評價雙孢菇質地的重要指標[36],本實驗中,不切根組能夠維持雙孢菇的硬度,延緩水分流失,防止其發生木質化。不切根組抑制了雙孢菇相對電導率與MDA含量的上升,這一結果與季悅[37]的研究發現基本一致,可能原因是切根組直接導致細胞膜破裂,活性氧增多,膜脂過氧化產物生成,而細胞膜破裂導致的細胞液流出,有利于微生物的增長繁殖,進一步加劇了對細胞膜的損害,從而導致了MDA含量的上升。整個貯藏期間,兩組可溶性糖、可溶性蛋白含量總體呈下降趨勢,組間進行比較,不切根組的可溶性蛋白、總酚含量顯著高于切根組,雙孢菇在貯藏期間總酚、抗壞血酸含量整體趨勢呈先上升后下降,不切根組的明顯高于切根組,俞雅瓊等[38]研究發現機械損傷會降低碭山梨的抗壞血酸的含量,與本研究結果一致。以上研究表明,不切根組可以較好地保持雙孢菇中營養物質,可能原因是切根處理的雙孢菇采后呼吸代謝旺盛,加速了菇體內營養物質的消耗。PPO和POD對棕褐色聚合物的形成有協同作用,人們普遍認為褐變是由于酚類物質被PPO和POD氧化,導致棕褐色物質的形成[39],本研究表明,切根因對雙孢菇造成損傷,促使PPO的合成加快,而易發生褐變,這一結果在Ojeda等[40]研究中得以驗證,不切根處理能夠降低PPO和POD活力,抑制雙孢菇酶促褐變。

雙孢菇中揮發性風味物質的種類繁多,主要包括醛類、醇類、酮類等,而其中以亞油酸經過脂肪氧化酶氧化所形成的八碳化合物(C8H16O)最為重要[41]。雙孢菇中最典型的風味物質是1-辛烯-3-醇,其具有由脂肪氧化酶催化亞油酸形成的熟蘑菇氣味。采用GC-MS技術對切根與不切根組的雙孢菇在貯藏期間的揮發性風味物質進行檢測分析發現,1-辛烯-3-醇在雙孢菇中含量最高,其具有濃烈的蘑菇氣味,是雙孢菇中的特征風味物質,這與Tao Feng等[22]研究結果相似。進一步研究發現,異戊醛與3-辛酮是雙孢菇風味物質劣變的關鍵性揮發性物質,在貯藏過程中切根組的雙孢菇異戊醛、3-辛酮含量要高于不切根組。

綜上所述,與雙孢菇采收時切根相比,不切根可以作為一種適宜的采收方式,可以有效延長雙孢菇貨架期、保持品質并延緩組織衰老與風味劣變。